學生考試表現影響因素數據集

第一步:數據概覽與清洗

Prompt 1:

加載

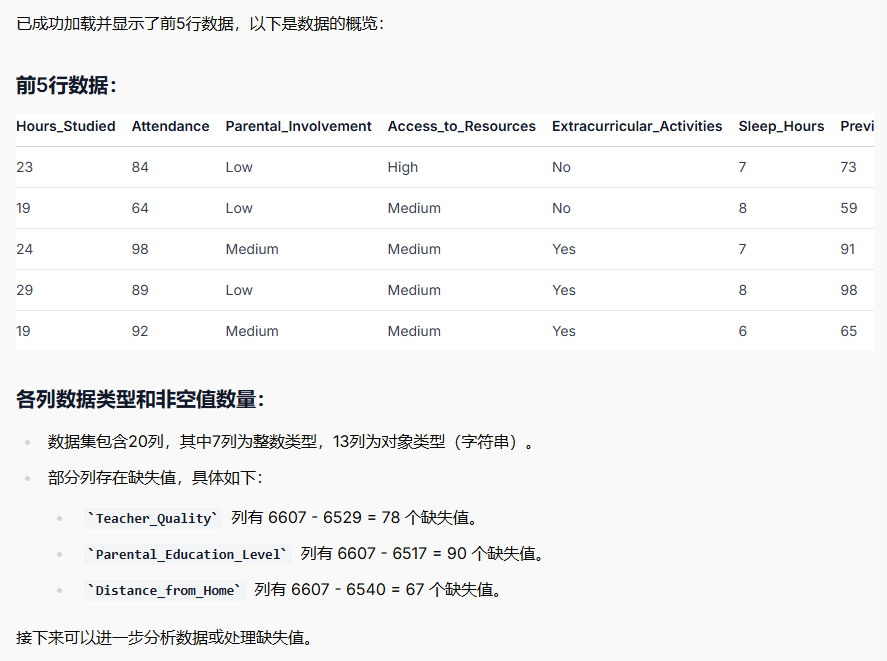

StudentPerformanceFactors.csv文件,并顯示前5行數據以及各列的數據類型和非空值數量,檢查是否存在缺失值。

?

處理缺失值是數據預處理的重要一步。對于您提到的缺失值:Teacher_Quality、Parental_Education_Level 和 Distance_from_Home,它們都是分類型特征。

以下是處理這些分類型特征缺失值的幾種常見策略:

1. 眾數填充 (Mode Imputation)

策略: 用列中出現頻率最高的類別來填充缺失值。

優點: 簡單易行,不會改變數據分布,適用于分類數據。

缺點: 如果某個類別出現頻率遠高于其他類別,可能引入偏差;如果缺失值比例較高,可能會過度強調某個類別。

何時使用: 當缺失值占比較小(例如小于5%到10%)且眾數能夠較好地代表該特征的典型值時。

2. 創建新類別 "Unknown" 或 "Missing"

策略: 將缺失值作為一個新的類別,例如 "Unknown" 或 "Missing"。

優點: 保留了缺失值本身的信息,不會丟失數據。適用于缺失值可能包含特定含義的情況。

缺點: 增加了特征的類別數量,可能在某些模型中增加復雜度。

何時使用: 當缺失值可能不是隨機的,而是代表了某種未知的或無法觀測到的信息時。例如,如果

Parental_Education_Level缺失意味著家長不愿提供信息,這本身可能就是一種特征。

3. 基于模型預測的填充 (Model-Based Imputation)

策略: 使用其他特征來預測缺失值。例如,可以使用分類模型(如決策樹、K-近鄰)來預測缺失的分類特征。

優點: 能夠更準確地填充缺失值,考慮了特征之間的關系。

缺點: 更復雜,計算成本高,如果預測模型不準確,可能會引入誤差。

何時使用: 當缺失值占比較大,且有其他特征與該缺失特征高度相關時。

4. 刪除含有缺失值的行 (Row Deletion)

策略: 直接刪除包含缺失值的行。

優點: 簡單粗暴,不引入任何新的偏差。

缺點: 如果缺失值較多,可能導致大量數據丟失,減少訓練樣本,影響模型性能。

何時使用: 當缺失值數量非常少,且對分析結果影響微乎其微時。在您的案例中,

Teacher_Quality缺失78個,Parental_Education_Level缺失90個,Distance_from_Home缺失67個,總數據量為6607條。刪除這些行會損失少量數據,但如果這些缺失是分散的,總損失的行數可能更多。

考慮到三個缺失特征 (Teacher_Quality, Parental_Education_Level, Distance_from_Home) 都是分類型特征,且缺失值的數量相對較少(占總數據量的1%左右):

首選:眾數填充 (Mode Imputation)

原因: 最簡單、最直接的方法,且在缺失值占比較小時通常表現良好。它不會顯著改變特征的整體分布。

prompt 1.2:

使用眾數填充Teacher_Quality、Parental_Education_Level和Distance_from_Home這三列的缺失值,填充完成后,再次檢查確認所有缺失值都已處理。

?

第二步:描述性統計分析

Prompt 2:

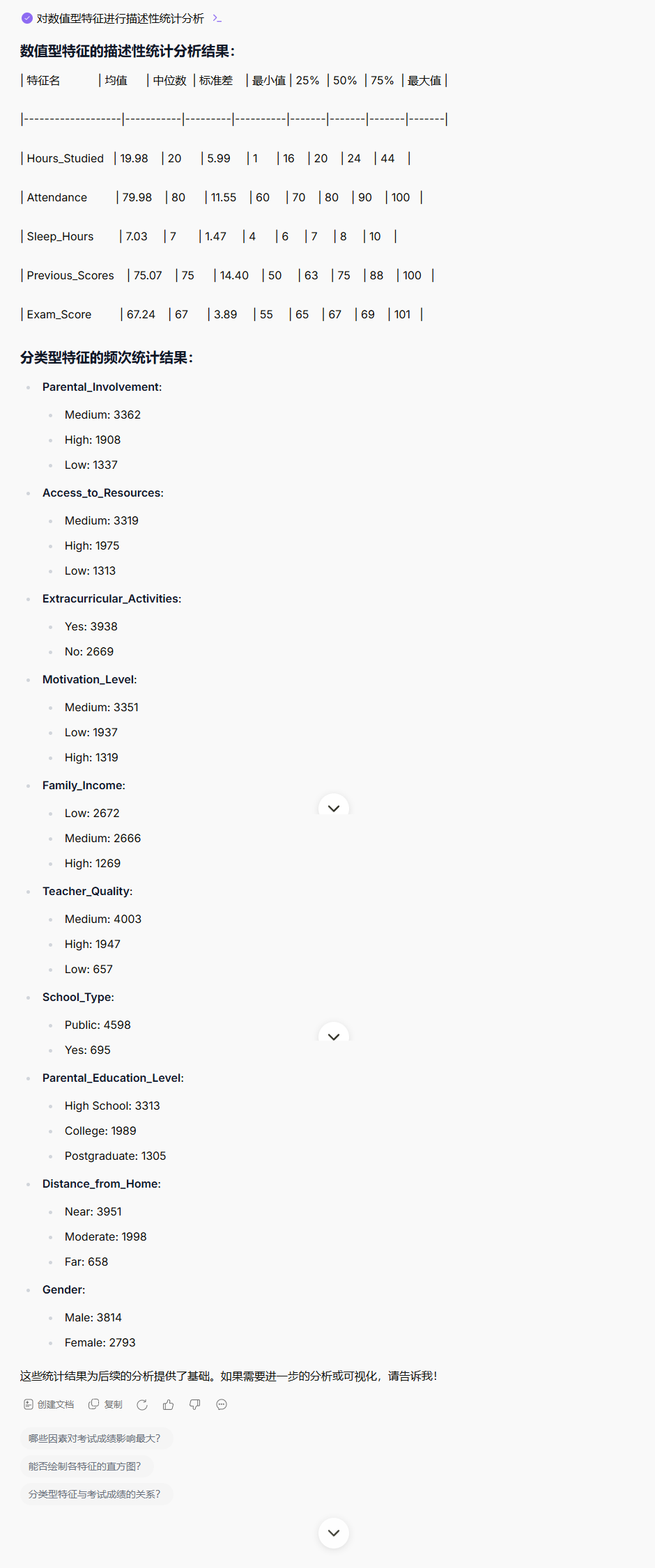

對數值型特征(例如:Hours_Studied, Attendance, Sleep_Hours, Previous_Scores, Exam_Score)進行描述性統計分析,包括均值、中位數、標準差、最小值和最大值。對于分類型特征(例如:Parental_Involvement, Access_to_Resources, Extracurricular_Activities, Motivation_Level, Family_Income, Teacher_Quality, School_Type, Peer_Influence, Learning_Disabilities, Parental_Education_Level, Distance_from_Home, Gender),計算每個類別的頻次。

?第三步:相關性分析

Prompt 3:

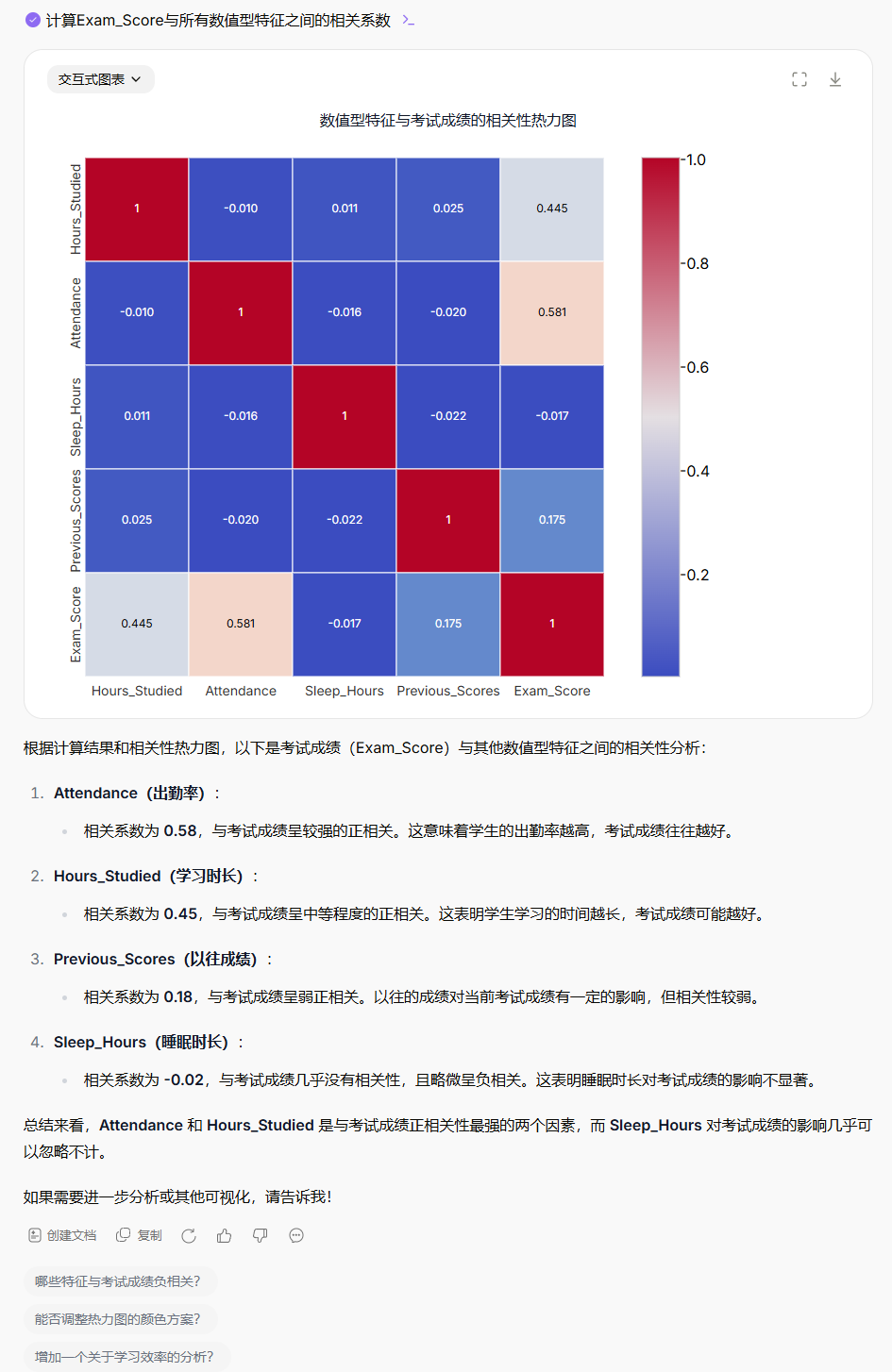

計算

Exam_Score與所有數值型特征之間的相關系數,并生成一個相關性熱力圖(heatmap)以可視化它們之間的關系。解釋哪些數值型因素與考試成績正相關或負相關。

?Prompt 4:

?Prompt 4:

使用適當的統計方法(例如ANOVA或t檢驗,具體取決于分類變量的類別數量)分析分類型特征(例如Parental_Involvement, Access_to_Resources, Teacher_Quality, School_Type, Gender等)與Exam_Score之間的關系。對于每個分類特征,計算不同類別下Exam_Score的平均值,并可視化這些關系(例如使用箱線圖或條形圖)。

?

第四步:探索性數據分析 (EDA) - 深入洞察

Prompt 5:?

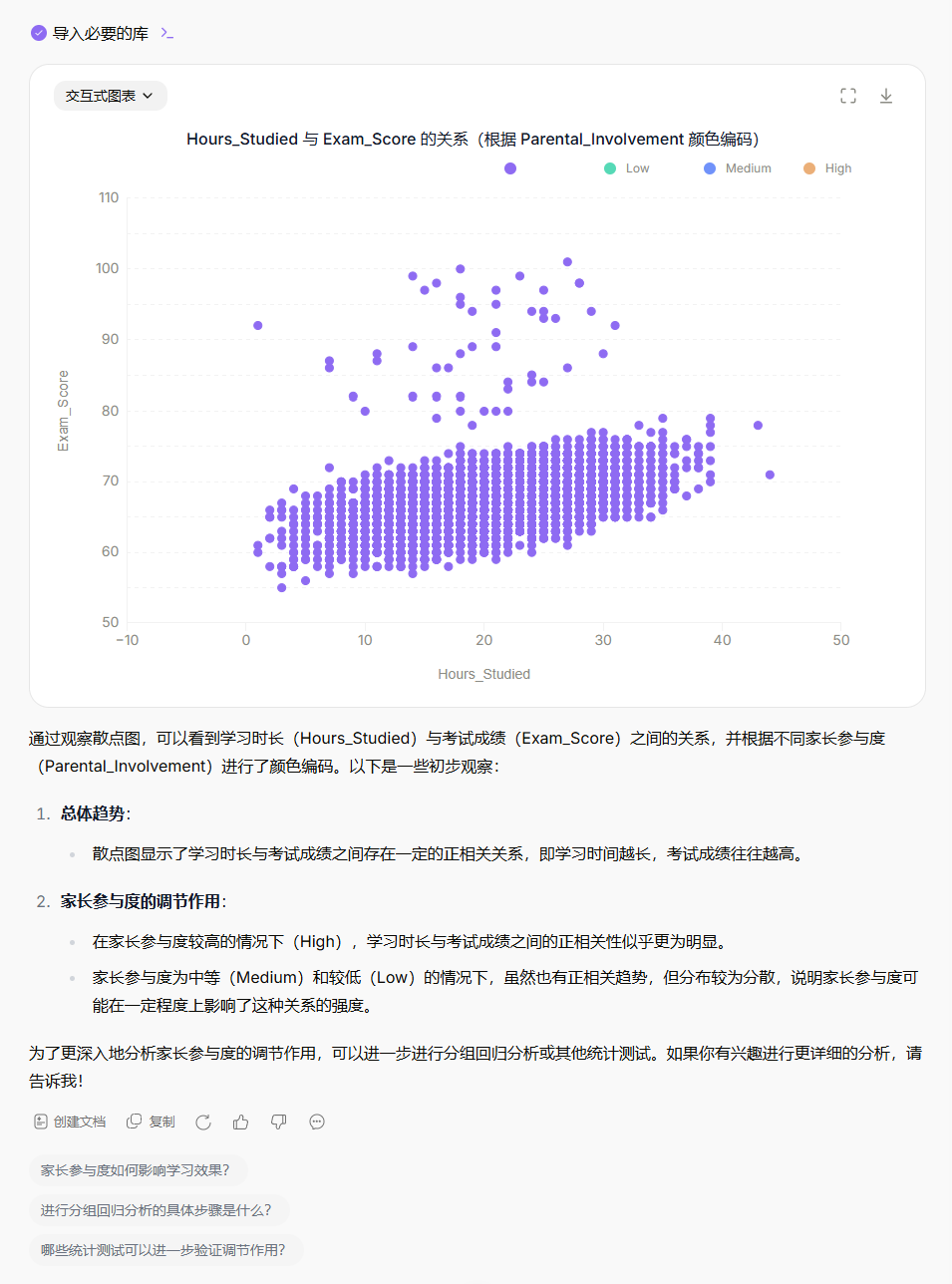

分析

Hours_Studied與Exam_Score之間的散點圖,并根據Parental_Involvement(例如High, Medium, Low)進行顏色編碼,觀察家長參與度是否對學習時長和考試成績的關系有調節作用。

Prompt 6:?

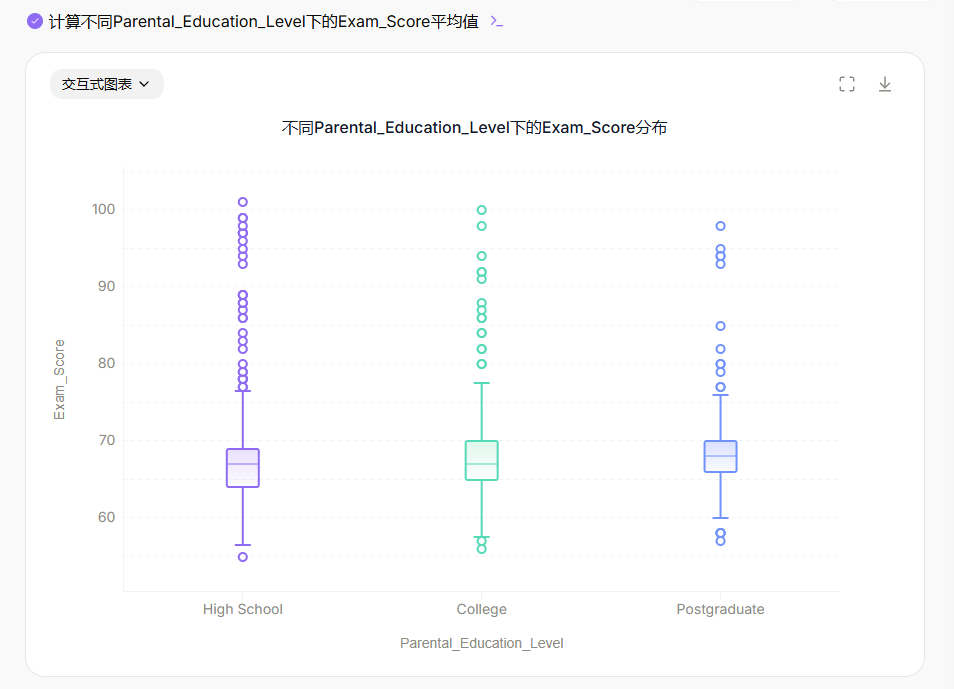

比較不同

Parental_Education_Level(例如High School, College, Postgraduate)的學生在Exam_Score上的差異,并可視化結果。解釋家長教育水平對學生表現的潛在影響。

?Prompt 7:

?Prompt 7:

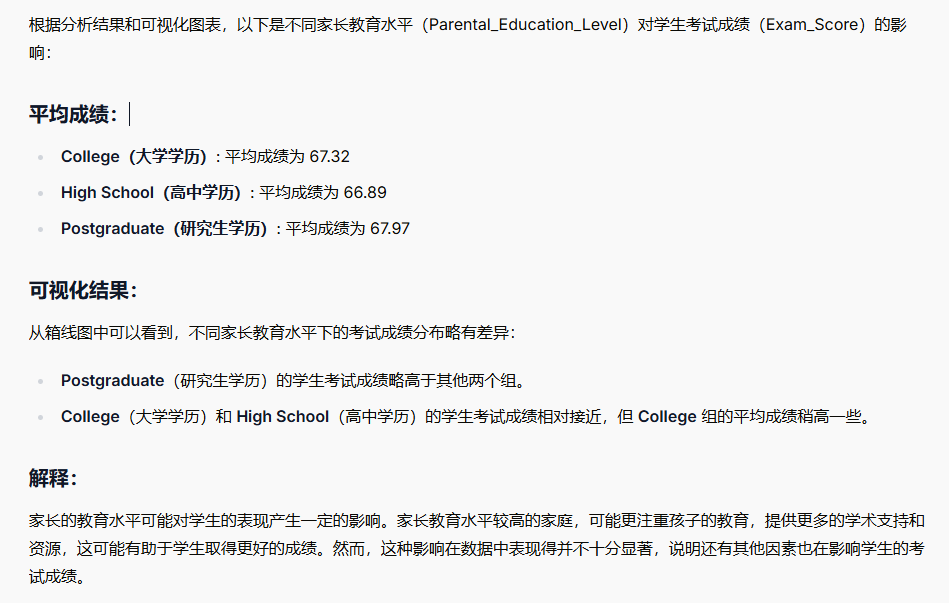

分析

Sleep_Hours對Exam_Score的影響,并考慮Extracurricular_Activities(是否參與)作為分組變量。可視化結果并解釋睡眠和課外活動對考試成績的綜合影響。

?

?

?

Prompt 8:

探索

Motivation_Level(High, Medium, Low)與Exam_Score之間的關系,并根據Internet_Access(Yes/No)進行分組。可視化結果并討論互聯網訪問在不同動機水平下對考試成績的影響。

創建散點圖,并根據Internet_Access進行分組,分析Motivation_Level與Exam_Score之間的關系

?

Prompt 9:

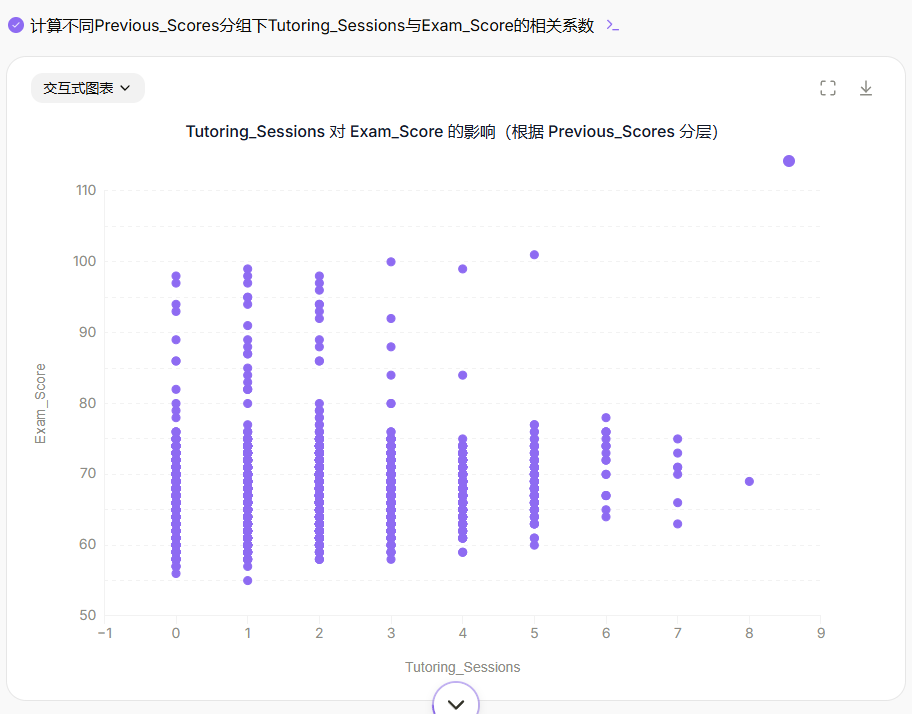

分析

Tutoring_Sessions(補習課程次數)對Exam_Score的影響,同時考慮Previous_Scores。可視化結果并討論補習課程在不同基礎的學生中是否具有不同的效果。

?

?

第五步:特征工程與預處理

Prompt 10:

對分類變量進行獨熱編碼(One-Hot Encoding)。如果存在任何缺失值,請使用合適的策略進行填充(例如,對于數值型變量使用均值或中位數填充,對于分類型變量使用眾數填充)。準備用于機器學習模型的X(特征)和y(目標變量

Exam_Score)。

?

第六步:學業表現預測模型構建與評估

Prompt 11:

將數據分為訓練集和測試集(例如80%訓練,20%測試)。使用線性回歸模型預測

Exam_Score。在測試集上評估模型的性能,報告R-squared、均方誤差(MSE)和均方根誤差(RMSE)。

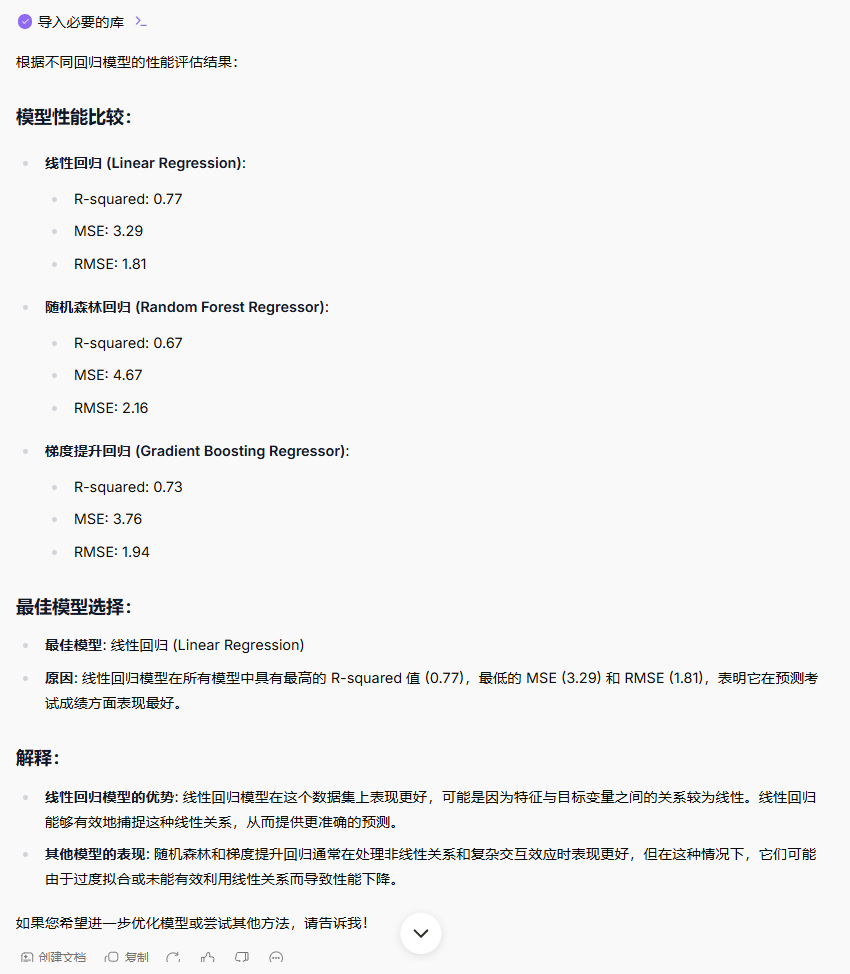

Prompt 12:?

除了線性回歸,嘗試使用其他回歸模型(例如隨機森林回歸、梯度提升回歸)來預測

Exam_Score。比較不同模型的性能指標,并選擇表現最好的模型。解釋為什么所選模型表現更好。

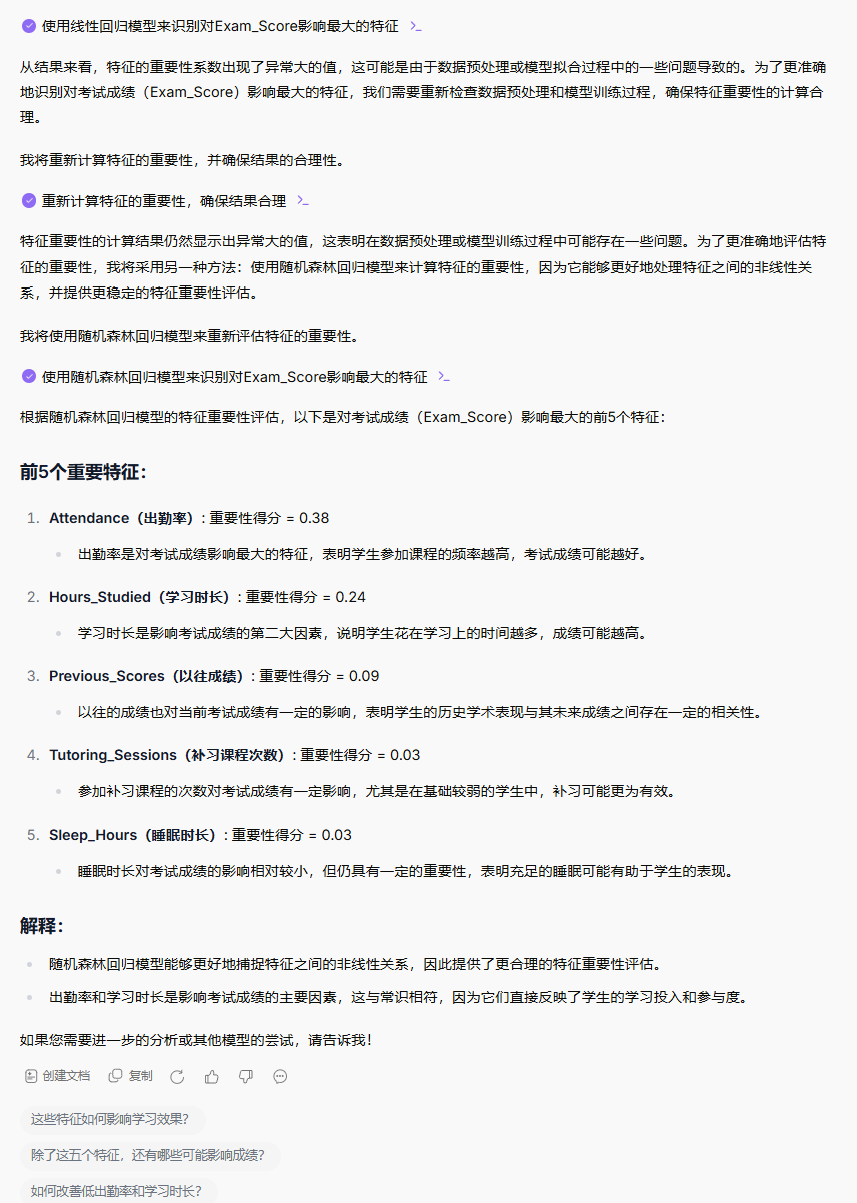

Prompt 13:

利用最佳模型,識別出對

Exam_Score影響最大的前N個特征(例如前5或前10個)。解釋這些特征的重要性。

第七步:干預策略與建議

Prompt 14:

基于以上分析結果(相關性、EDA洞察、模型特征重要性),提供詳細的、可操作的干預策略,以提高學生的學業表現。策略應涵蓋以下方面:

- 學習習慣: 如何促進高效學習,例如鼓勵充足的學習時間、定期復習。

- 家長參與度: 如何鼓勵家長更積極地參與學生的學習過程。

- 資源獲取: 如何確保所有學生都能獲得必要的學習資源(例如互聯網訪問、補習)。

- 身心健康: 如何強調睡眠、體育活動和積極心態的重要性。

- 學校與教師: 學校和教師可以采取哪些措施來優化學習環境和教學質量。"

?

?

?

?

)

)

:單調棧)

)