編者按:你可以用左手(不常用的那只手)的小指與食指拿起一件物品么?

試完你是不是發現自己竟然可以毫不費力地用自己不常用的手中,兩根使用頻率相對較低的手指,做一個不常做的動作。這就是人類大腦不可思議之處——無需經過特別的訓練,大腦就能夠在短時間內以低功耗的方式控制身體完成各種復雜行為,甚至是全新的動作。相比之下,人工智能雖然是人類智慧的產物,但在很多方面還遠不及人類大腦。

為此,微軟亞洲研究院(上海)團隊的研究員們從理解大腦結構與活動中獲得靈感,開發了一系列涵蓋大腦學習、計算過程不同層級的創新技術,包括模仿腦神經回路連接方式,可高效處理眾多任務的 CircuitNet 神經回路網絡;可應用于時間序列預測,更適配神經擬態芯片的新型 SNN(脈沖神經網絡)框架和策略;以及可為具身智能提供理論指導的貝葉斯行為框架。這些探索為未來的人工智能技術發展提供了新的可能。

從能耗的角度來看,人類大腦只需要大約20瓦的功率即可維持運轉,這約等于一個節能燈泡的功耗。但隨著人工智能大模型參數和規模的增大,其能源需求遠高于傳統的數據中心。主流的大語言模型訓練過程預計會消耗上千兆瓦的電力,相當于數百個家庭一年的用電量。這種能源消耗的增長趨勢顯然不利于人工智能技術的可持續發展。那么如何通過新的處理機制解決能耗問題,就成了信息科學領域一個緊迫且前沿的挑戰。

《千腦智能》一書為我們提供了啟示:“要創造出真正智能的機器,我們首先需要對大腦進行逆向工程。我們研究大腦,不僅是為了理解它的工作原理,更是為了探索智能的本質。”

其實,人工智能本身就是人類對大腦探索的產物,在計算機誕生之初,人們就已經利用神經連接模式+數字計算的方式模擬大腦。但受限于當時的算力和人們對大腦粗淺的認知,人工智能發展非常緩慢,甚至一度被束之高閣。近幾十年來,隨著神經科學家對大腦結構的深入理解和計算資源及相關技術的增強,以腦啟發為核心的“人工智能文藝復興”也掀起了新一輪熱潮,促使科研人員重新定位大腦機制對人工智能的作用。

來自微軟亞洲研究院(上海)的研究員們跨越計算機和腦科學專業知識,深入理解大腦的結構與行為活動,針對大腦學習和計算過程,從神經元、網絡層和更高級別的系統層出發,分別設計研發了高性能的脈沖神經網絡(SNN)、參數效率更高的回路神經網絡(CircuitNet),以及提升決策效率的貝葉斯行為框架,促進了人工智能網絡向著更低功耗、更高效率、更好性能的方向良性發展,同時也為具身智能發展提供了理論和方法。

CircuitNet:模擬大腦神經元連接,實現更低功耗與更高性能

人工神經網絡(ANN)已經被廣泛應用于人工智能的眾多領域,包括自然語言處理、機器學習、語音識別和控制系統等。這些應用的成功,很大程度上得益于它們對大腦神經元工作模式的模仿。神經元是大腦最基本的單元,它們之間通過復雜的連接模式相互作用來傳遞和處理信息。但早期的人工神經網絡設計相對簡單,僅能模擬一兩種連接模式。

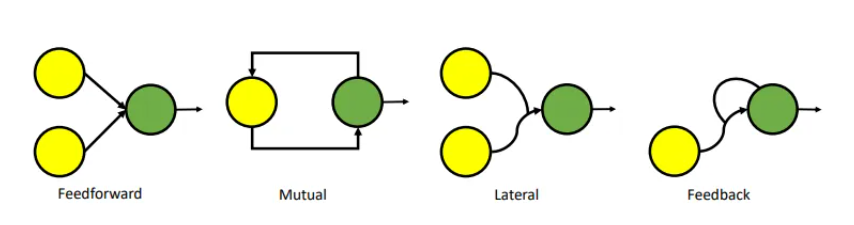

隨著神經科學的發展,人們發現大腦神經元的連接方式多種多樣,其中有四種常見模式:前饋激勵和抑制、反饋抑制、側抑制和相互抑制。然而,現有的許多人工神經網絡,如具有殘差連接的網絡,只能模擬前饋激勵和抑制模式。即便是能夠模擬循環模式的遞歸神經網絡(RNN),在信息傳入前也無法處理上游神經元間的復雜相互作用,從而影響了神經網絡在不同機器學習任務中的表現。

圖1:大腦神經元的四種連接模式

生物神經網絡與人工神經網絡的整體連接模式也大不相同。生物神經網絡的一個顯著特點是局部密集連接與全局稀疏連接的結合。盡管單個神經元可以有數千個突觸,但它們大多數位于一個腦區內,形成針對特定任務的功能集群。只有少數突觸作為不同腦區之間的橋梁,延伸到其它功能集群,而人工神經網絡通常不具備這樣的特性。此外,人工神經網絡中的許多參數也被證實是冗余的,增加了網絡的復雜性。

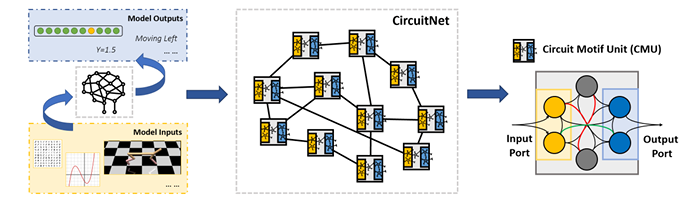

基于對大腦神經連接的新理解,研究員們提出了新的回路神經網絡 CircuitNet,它能夠模擬包括反饋和側向模式在內的多種神經元連接模式。CircuitNet 的設計還借鑒了大腦神經元局部密集和全局稀疏連接的特性,通過不同電路模式單元(Circuit Motif Unit, CMU)的輸入端和輸出端的稀疏連接,實現了信號在不同 CMU 之間的多輪傳輸。

圖2:CircuitNet 架構

實驗結果表明,CircuitNet 在函數逼近、強化學習、圖像分類和時間序列預測等任務中的表現超越了當前流行的神經網絡架構。而且,在各種類型的任務中,CircuitNet 在達到與其它神經網絡相同性能的同時,具有相當或更少的參數,展示了其在機器學習任務中的有效性和強大的泛化能力。

CircuitNet: A Generic Neural Network to Realize Universal Circuit Motif Modeling

https://openreview.net/pdf?id=Fl9q5z40e3

讓SNN網絡更適用于時間序列預測任務的新框架

脈沖神經網絡(SNN)因其能效高、事件驅動范式和生物學上的合理性,正逐漸受到業內的重視。SNN 的設計靈感來源于生物神經網絡中神經元間的信息傳遞方式——神經元不是在每次迭代傳播中都被激活,只有膜電位達到特定閾值時才被激活,進行信號傳遞。這種事件驅動機制使得 SNN 只在接收到有效刺激時才進行信息處理,從而避免了無效計算,極大地提高了運算效率和能效比。

然而,研究員們發現,現有的 SNN 設計大多聚焦于其離散的事件驅動特性,有的會忽略其時間屬性,有的則為了適應事件驅動范式過程,過度簡化序列數據模式。這些方法雖然讓 SNN 在圖像分類、文本分類和序列圖像分類任務上實現了與人工神經網絡接近的性能,但并未充分發揮 SNN 在處理時間信號方面的潛力。

研究員們認為,時間序列預測是 SNN 一個理想的應用場景。作為現實數據分析的重要組成部分,時間序列預測廣泛應用于交通、能源、醫療等領域,旨在基于按時間順序排列的歷史數據來預測未來。但是,將 SNN 應用于時間序列預測還面臨兩大挑戰:

- SNN 中脈沖值的離散特性與時間序列數據的浮點屬性之間存在巨大的差異,需要一種有效的機制來減少在將浮點值轉換為脈沖序列時的信息丟失和噪聲。

- 如何選擇用于時序數據的 SNN 標準化模型目前還缺少一個指導方針,進而加劇了任務的復雜性,這就需要對 SNN 架構及其參數進行深入探索,以適應不同時間序列數據的特定特征。

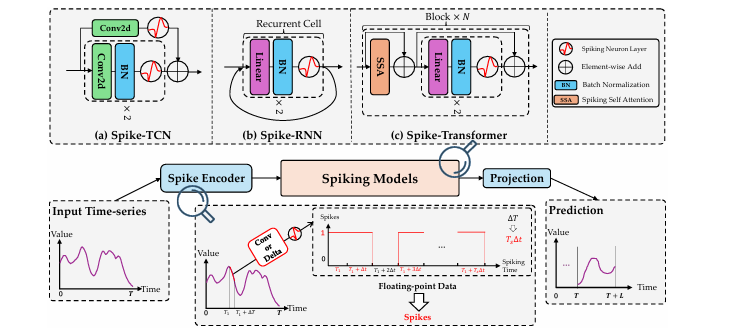

研究員們提出了一個用于時間序列預測任務的 SNN 框架。該框架充分利用了脈沖神經元在處理時間序列信息上的高效性,成功實現了時間序列數據與 SNN 之間的時間同步。研究員們還設計了兩種編碼層,可以將連續時間序列數據轉換為有意義的脈沖序列。這之后,研究員們又利用多種脈沖化的時間序列模型對脈沖序列進行了建模,得到了最終的預測結果。

圖3:SNN 用于時間序列預測的新框架

通過在多個時間序列預測基準集上的測試,研究員們證實了 SNN 方法在時間序列預測中的有效性。該方法不僅展現出與傳統時間序列預測方法相媲美或更優的性能,而且顯著降低了能耗。

此外,在分析實驗中,研究員們還展示了 SNN 如何捕獲時間序列數據中的時間依賴性,并發現 SNN 確實能夠模擬時間序列數據的內在動態。這項研究為 SNN 領域提供了一個既節能,又符合生物學原理的時間序列預測新方案。

Efficient and Effective Time-Series Forecasting with Spiking Neural Networks

https://arxiv.org/pdf/2402.01533

大腦中樞模式發生器與位置編碼雙加持,讓SNN序列預測更上一層樓

盡管 SNN 在多個領域取得了顯著進展,但它們在適應不同類型任務時仍面臨挑戰。SNN 作為事件驅動的系統,缺乏有效機制來捕獲索引信息、節奏模式和周期性數據,從而限制了它們處理自然語言和時間序列等數據模式的能力。而且,SNN 依賴于脈沖形式的通信,這使得并非所有適用于人工神經網絡的深度學習技術都能直接遷移到 SNN 上。

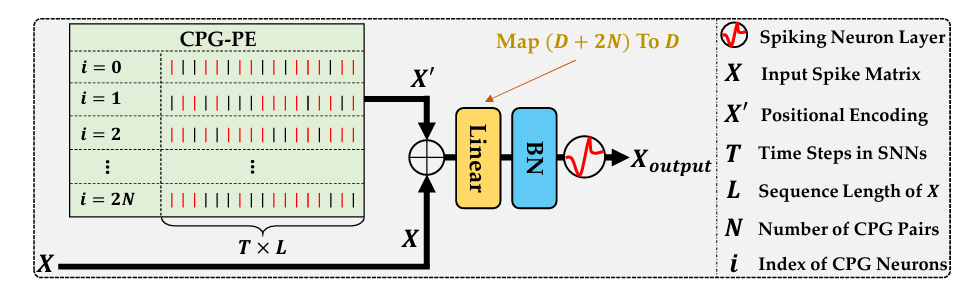

為了克服這些限制,研究員們進一步從生物神經學機制中汲取靈感,基于人類大腦中樞模式發生器(Central Pattern Generator, CPG)和位置編碼(Positional Encoding,PE)技術,開發了針對 SNN 的新型位置編碼技術 CPG-PE。

中樞模式發生器(CPG):在神經科學中,CPG 是一組能夠在不需要節奏輸入的情況下,產生有節奏的模式輸出的神經元。這些神經回路位于脊髓和腦干中,負責產生控制運動、呼吸和咀嚼等重要活動的有節奏信號。

位置編碼(PE):PE 是人工神經網絡中的一項關鍵技術,尤其在序列處理任務中尤為重要。通過為輸入序列的每個元素賦予位置信息,PE 使神經網絡能夠識別序列中元素的順序和相對位置。

CPG 和 PE 都能產生周期性輸出,CPG 是相對于時間的輸出,而 PE 則是相對于位置的輸出。研究員們將兩者類比,使 CPG-PE 可以編碼時間或空間的位置信息,預測神經信號的來源或位置。

圖4:CPG-PE 在 SNN 中的應用。X、X′ 和 Xoutput 是脈沖矩陣。

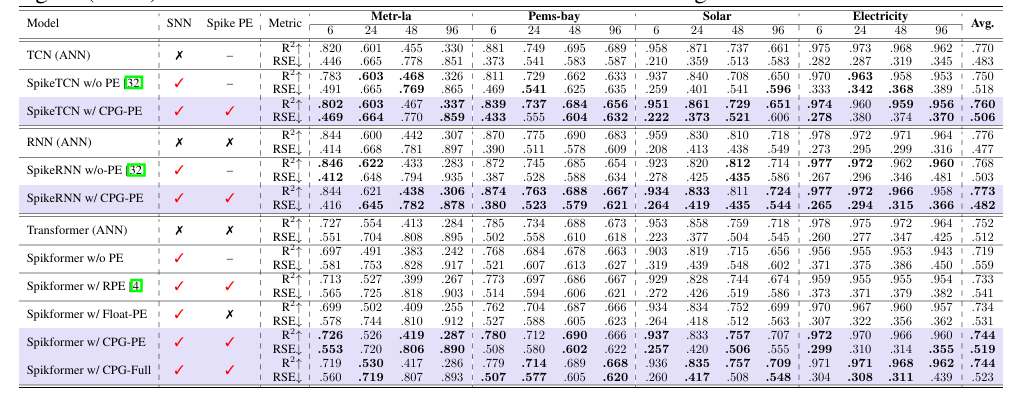

在 Metr-la(洛杉磯高速公路平均交通速度數據)、Pems-bay(灣區平均交通速度數據)、Electricity(以千瓦時 kWh 測量的每小時電力消耗數據)和 Solar(太陽能發電數據)四個真實世界數據集上進行的時間序列預測實驗表明,采用 CPG-PE 策略的 SNN 在時間序列分析方面顯著優于沒有 PE 特性的神經網絡。同時,CPG-PE 可以無縫集成到任何能夠處理序列的 SNN 中,理論上可以實現與 SNN 硬件的兼容,適配各類神經擬態芯片。

表1:CPG-PE 在具有不同預測的4個基準集上的時間序列預測實驗結果,預測長度為6,24,48,96。“PE”代表位置編碼。“w/o”表示“沒有”,“w/”表示“有”。粗體格式顯示 SNN 的最佳結果。↑(↓)表示越高(越低)越好。

Advancing Spiking Neural Networks for Sequential Modeling with Central Pattern Generators

https://arxiv.org/pdf/2405.14362

貝葉斯行為框架:為具身智能提供理論指導

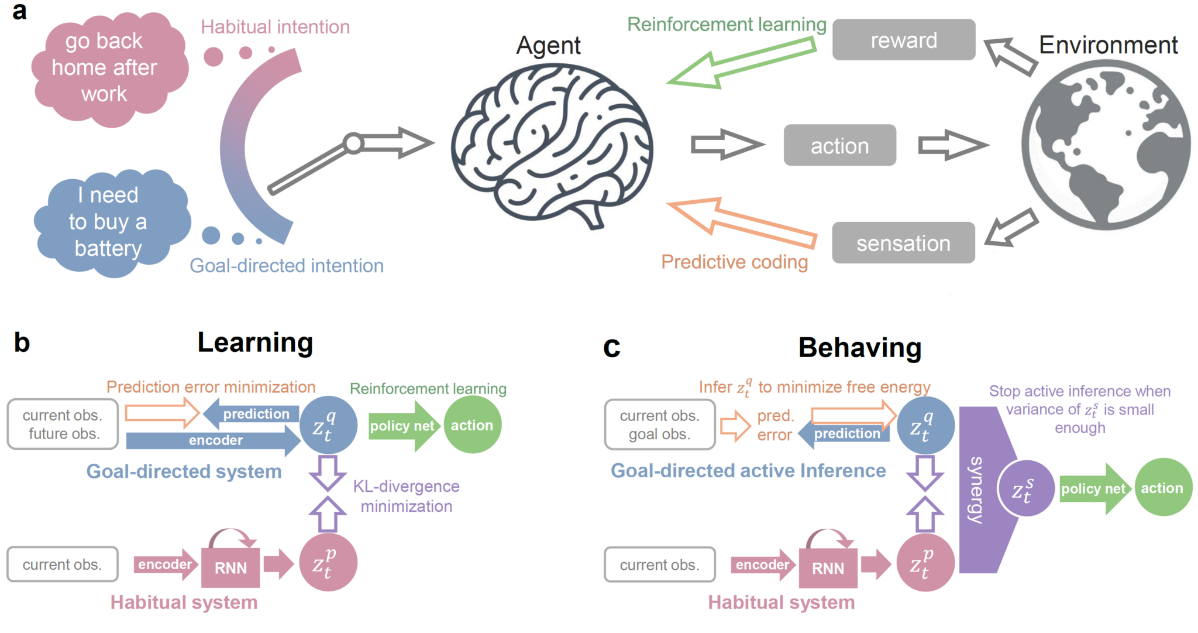

在心理學和認知神經科學領域,以人類為代表的智能生物群體被認為會執行兩類行為:習慣性行為和目標導向行為。習慣性行為是指為了最大化利益而自動執行的動作,無需意識思考或意圖的參與,例如尋找食物和避免危險。目標導向行為是指為了實現特定目標而執行的動作,例如有計劃地前往某個地點。傳統上認為,在認知科學和機器學習中,習慣性行為和目標導向行為由兩套獨立的系統控制,因此在建模時,研究人員通常會為這兩種行為設計獨立的模型。

然而,微軟亞洲研究院的研究員們認為,這兩種系統應該更緊密地結合,實現協同學習和工作。盡管在大腦中這兩種系統之間的相互作用尚未完全明了,但習慣性行為和目標導向行為共享著諸如腦干這樣的下游神經回路。兩種行為共享低級運動技能,且每個系統都可能利用對方學習到的高級動作。例如,習慣性行為雖然缺乏靈活性,但通過練習可以提供熟練的運動技能,這些技能可以被目標導向行為用于更復雜的任務規劃。那么如何在保持兩種行為差異的同時實現協同?

為此,研究員們提出了一個基于變分貝葉斯方法的理論框架——貝葉斯行為(Bayesian Behavior)框架,用于理解感知運動學習中的行為。其核心創新在于引入了一個貝葉斯“意圖”(intention)變量,從而有效地連接了習慣性行為與目標導向行為。

習慣性行為由感官輸入計算的意圖先驗分布驅動,無需具體目標。目標導向行為則由一個通過最小化變分自由能推斷(active inference)的目標條件意圖后驗分布引導。

圖5:(a)貝葉斯行為框架概述;(b)和(c)學習過程和行為過程框架圖

在視覺引導的感知運動任務中進行模擬實驗的測試結果顯示,貝葉斯行為框架所得出的結論與神經科學和心理學實驗的觀察數據相吻合。這一發現不僅為認知科學中“行為”的理解提供了新的視角,也為具身智能的構建提供了理論基礎。例如,人類能夠輕松地用左手食指和小指拿起東西,或者原地轉圈,未來的具身智能也可能完成這種未曾學習過的動作,展現出更高的適應性和靈活性。

Synergizing Habits and Goals with Variational Bayes

https://www.nature.com/articles/s41467-024-48577-7

*該論文已在《自然-通訊》(Nature Communications)雜志上發表。

跨領域研究讓人工智能向節能高效進化

從達爾文進化論的角度來看,現在的主流人工智能模型在未來可能會面臨淘汰。在生物進化的過程中,物種的基因變異是繁殖下一代時的常態。那些有利于生物適應環境的變異,將通過環境的篩選,以“適者生存”的原則被保留下來。然而,將這一概念應用于人工智能時,我們會發現能耗問題并不利于人工智能的發展和“進化”。

借鑒人腦的工作原理,構建腦啟發的人工智能,不失為促進人工智能技術向節能高效方向發展的有效途徑。這一趨勢已經引發了新的研究熱潮,包括對大腦理解的研究、基于神經元構建新的語言模型、根據不同腦區功能設計的 MoE 架構等腦啟發人工智能正蓬勃發展。

在微軟亞洲研究院進行腦啟發式人工智能研究的過程中,研究員們更加體會到跨學科、跨領域專家協作支持的重要性。CircuitNet、SNN 時間序列框架、貝葉斯行為框架等創新成果的背后,凝聚了來自復旦大學、上海交通大學及日本沖繩科學技術大學院大學等機構的神經科學和腦科學專家的專業知識和貢獻。

未來,隨著對大腦機理的深入理解和技術的不斷創新,我們有望增進對智能本質的理解,構建出更加智能、高效且環保的人工智能技術,更好地服務于人類社會。

)

含源代碼)

)

)