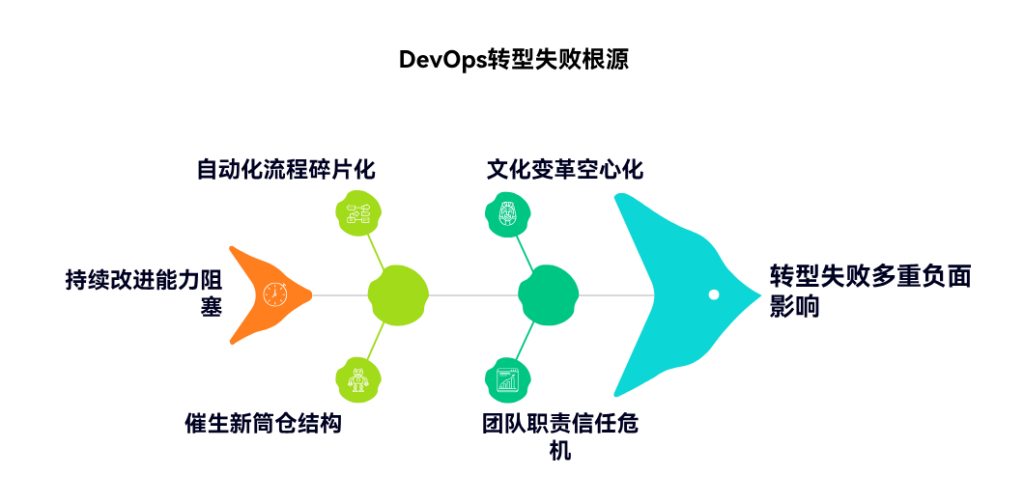

團隊對DevOps理念與實踐的理解不統一、片面甚至扭曲,是導致眾多企業DevOps轉型失敗的根本原因,它將直接引發一系列深層次的、相互關聯的嚴重問題。核心體現在:轉型極易淪為“為了工具而工具”的盲目自動化,導致最核心的文化變革被徹底“空心化”、團隊內部因對DevOps下各自角色的錯誤解讀,而產生嚴重的職責混淆、協作沖突與信任危機、自動化流程因缺乏全局視角而變得碎片化,無法形成端到端的價值流,反而制造出新的瓶頸和“偽敏捷”、非但未能打破原有的開發與運維“筒倉”,反而可能催生出新的、更為頑固的“DevOps團隊”這一中間層“新筒倉”、以及因系統性忽視度量與反饋這一關鍵支柱,而導致組織的持續改進能力被完全阻塞。

這種種“形似而神不似”的偽DevOps實踐,最終不僅無法獲得其所承諾的軟件交付速度與質量的雙重提升,反而會因為錯誤的執行路徑,而造成巨大的技術與資本投資浪費、持續加劇團隊間的矛盾與內耗,并嚴重打擊組織對未來進行任何深度變革的信心與意愿。

一、工具的“迷信”:當DevOps被降維為“自動化工具集”

在所有對DevOps的片面理解中,最普遍、也最具誤導性的一種,就是將其簡單地、粗暴地等同于一套自動化工具的集合,即“DevOps = Jenkins + Docker + Kubernetes”。當團隊對DevOps的理解停留在這個淺薄的層面時,所謂的“轉型”,就會從一場深刻的、以文化為核心的組織能力變革,降維成一場昂貴的、由IT部門主導的“工具采購運動”。團隊會花費大量的預算和精力,去購買和部署市面上最流行的CI/CD(持續集成/持續交付)流水線工具,并錯誤地認為,只要擁有了這些“神兵利器”,自己就邁入了DevOps的殿堂。

這種現象,在組織行為學上被生動地稱為“貨物崇拜”(Cargo Cult),即盲目地、儀式化地模仿成功者的外在行為(使用工具),卻完全不理解這些行為背后真正的、使其成功的內在邏輯(文化和原則)。在這種“工具迷信”的驅動下,自動化流水線可能確實被搭建起來了,但開發與運維之間的“圍墻”卻紋絲不動。開發人員依然將代碼“扔”給流水線,運維人員則在流水線的末端,繼續扮演著“部署守門員”的角色。工具,非但沒有成為打破壁壘的“橋梁”,反而可能因為配置復雜、與現有流程沖突,而成為雙方互相指責的“新戰場”。正如DevOps領域的思想領袖吉恩·金(Gene Kim)在其經典著作《鳳凰項目》中所揭示的,DevOps的核心是“文化、自動化、度量、分享”(CAMS),文化永遠是第一位的。一個沒有文化變革作為靈魂的DevOps實踐,無論其工具鏈多么光鮮亮麗,最終都只是一個沒有靈魂的、無法創造真實價值的“空殼”。

二、角色的“戰場”:從“責任共擔”到“責任真空”的混亂

DevOps理念的核心之一,是倡導一種“你構建,你運行”(You Build It, You Run It)的責任共擔模式,旨在打破開發與運維之間涇渭分明的職責邊界。然而,當團隊對這一理念的理解出現偏差時,“責任共擔”就極易扭曲為“責任混淆”,甚至“責任真空”,使得團隊內部的角色關系,從“協作”退化為“戰場”。一種常見的誤解,來自開發人員,他們可能會認為“DevOps意味著運維的工作,現在都歸我們了,我們可以隨心所欲地直接變更生產環境”。這種“無政府主義”式的理解,會讓他們忽視生產環境的嚴肅性和穩定性要求,從而引發災難性的線上故障。

而另一種同樣普遍的誤解,則來自運維人員,他們可能會認為“DevOps就是要消滅運維這個崗位”,從而產生巨大的職業不安全感和抵觸情緒。他們或者消極地抵制任何新的自動化工具和流程,或者錯誤地將DevOps理解為“運維人員現在必須像開發一樣去寫業務代碼”,從而陷入了對自身角色定位的巨大迷茫。更有甚者,一些團隊會將DevOps錯誤地理解為“開發和運維,現在都向DevOps工程師匯報”,試圖用一個新角色,來取代舊的角色。這些源于理解不統一所引發的角色定位混亂和利益沖突,會極大地增加團隊的內部交易成本。本應聚焦于價值創造的精力,被大量地消耗在無休止的、關于“這到底是誰的活”的部門政治和推諉扯皮之中。

三、自動化的“孤島”:拼湊而成的“偽敏捷”流水線

DevOps所倡導的自動化,其核心目標是“拉通端到端的價值交付流”,即從代碼的第一次提交開始,直到該變更成功地在生產環境中為最終用戶創造價值為止,整個過程應該是盡可能平滑、快速、透明和可靠的。然而,當團隊對DevOps的理解是碎片化的時候,他們所構建的自動化,也必然是碎片化的,最終形成一個個互不聯通的“自動化孤島”,而非一條順暢的“價值高速公路”。

在這種模式下,團隊成員往往只從自己的“本位”出發,去自動化那一小段與自己工作最相關的流程。開發團隊可能會努力地,將從代碼提交到構建、再到單元測試的“CI(持續集成)”環節,做得非常漂亮。而運維團隊,則可能獨立地,開發了一套用于自動化部署和配置管理的腳本。然而,這兩段自動化之間,卻存在著巨大的“鴻溝”。CI的產物,如何被平滑地、標準化地,傳遞給自動化部署腳本?部署過程中的狀態和日志,又如何能透明地,反饋給開發人員?這些關鍵的“連接點”,因為雙方理解和視角的不同,而被完全忽略了。其結果,就是拼湊出一條看似自動化,但實際上充滿了大量手動交接點、信息斷層和潛在瓶頸的“弗蘭肯斯坦”式的“偽敏捷”流水線。它在局部提升了效率,卻可能因為連接點的脆弱和不可靠,而降低了整個價值流的穩定性和可預測性。

四、協作的“新墻”:從“打破筒倉”到“建造新倉”

DevOps誕生的初衷,是為了打破開發與運維之間那道臭名昭著的“筒倉之墻”。然而,一種極其普遍且具有諷刺意味的錯誤實踐,恰恰是由于對DevOps的誤解,而在組織中,建造起了一座新的、可能更為堅固的“筒倉”——即所謂的“DevOps團隊”。當管理層將DevOps,簡單地理解為一個需要被實現的“技術職能”,而非一種需要被內化的“組織能力”時,他們最直接、最看似“高效”的解決方案,就是成立一個專門的“DevOps團隊”,并期望這個團隊,能夠神奇地解決開發與運維之間的所有協作問題。

這個新成立的“DevOps團隊”,其定位往往是極其尷尬和矛盾的。他們既不是純粹的開發,也不是純粹的運維,而是被夾在了兩者之間的一個“中間層”或“工具支持團隊”。他們負責維護CI/CD流水線,負責提供自動化腳本,負責處理開發提交的部署請求。其結果是,原來的“開發扔墻給運維”的模式,現在變成了“開發扔墻給DevOps團隊,DevOps團隊再扔墻給運維”的模式。這道“新墻”,非但沒有促進協作,反而可能因為引入了又一個溝通和交接的環節,而進一步地拉長了交付周期,并使得責任的邊界變得更加模糊。真正的DevOps轉型,其目標是“賦能”,即將運維的意識和自動化的能力,“內建”到每一個產品開發團隊之中,而不是創建一個新的“外部依賴”和“流程瓶頸”。

五、改進的“盲航”:在缺乏有效度量的黑暗中摸索

DevOps絕不僅僅是關于“更快”,它同樣,甚至更關心“更好”和“更穩”。而實現從“快”到“好”和“穩”的跨越,其核心依賴的,就是一套科學的、數據驅動的“度量與反饋”體系。然而,在許多對DevOps理解不完整的團隊中,“度量”這一關鍵支柱,被系統性地、徹底地忽視了。團隊的注意力,完全被CI/CD流水線的“技術實現”所占據,他們癡迷于討論用哪個工具、如何寫腳本,卻很少有人能回答一個最根本的問題:“我們如何知道,我們所做的這一切,是否真的讓事情變得更好了?”

一個缺乏有效度量的DevOps實踐,就如同一艘在黑夜中盲目航行的船只,雖然引擎轟鳴(自動化流水線在運行),但船長卻不知道自己航行的速度、方向,更不知道前方是否有冰山。業界公認的、衡量DevOps效能的四大關鍵指標(DORA Metrics),即“部署頻率”、“變更前置時間”、“服務恢復時間(MTTR)”和“變更失敗率”,在這些團隊中,往往無人知曉,更談不上進行有效的收集和分析。他們無法用數據來證明,新的自動化流程,是否真的縮短了從創意到價值實現的周期;也無法判斷,某次流程變更,是提升了還是損害了生產環境的穩定性。在這種“盲航”狀態下,任何所謂的“改進”,都可能只是基于直覺的、隨機的“瞎折騰”。團隊因此喪失了最重要的、通過“數據洞察-假設-實驗-反饋”這一科學循環,來實現螺旋式上升的**持續改進**能力。

六、轉型的“幻滅”:期望與現實脫節后的信任崩盤

最終,上述所有由理解不統一所引發的問題,都會匯集到一個共同的、災難性的終點——DevOps轉型的徹底失敗,以及隨之而來的、組織范圍內的“轉型幻滅感”。在轉型之初,管理層和團隊,通常都抱有極高的、甚至有些不切實際的期望。他們聽過了太多關于DevOps能夠“十倍提升交付效率”、“大幅降低故障率”的成功故事,并為此投入了大量的資金、人力和政治資本。

然而,當他們沿著一條錯誤的、形神分離的路徑,實踐了一段時間之后,他們會極其失望地發現,現實與期望之間,存在著一道巨大的鴻溝。交付速度可能并沒有質的提升,反而因為流程的割裂和角色的混亂,變得更加不可預測;生產系統的故障,可能并沒有減少,反而因為開發人員獲得了過大的、不受控的權限,而變得更加頻繁和嚴重。此時,最初的“熱情”和“信心”,會迅速地被“挫敗感”和“懷疑”所取代。“DevOps根本不適合我們公司”、“這套東西華而不實,還不如我們原來的老辦法好用”——這類消極的言論,會在組織內部開始蔓延。這種信任的崩盤,其后果是極其深遠的。它不僅使得本次DevOps轉型的投入,血本無歸,更嚴重的是,它會在組織內部,形成一種對未來任何“變革”的、深刻的“免疫力”和“犬儒主義”。員工們會對管理層提出的任何新理念、新方法,都抱持一種“狼來了”的懷疑態度,使得組織在未來,徹底喪失進行自我革新和適應變化的能力。

七、統一認知,回歸本源:成功DevOps轉型的正道

要避免陷入上述種種困境,成功地從DevOps轉型中獲益,其唯一的前提,就是在轉型的第一天,甚至是在其構思階段,就必須將“統一認知、回歸本源”作為所有工作的重中之重。這意味著,組織必須投入足夠的時間和精力,去引導和塑造一個自上而下、覆蓋所有相關人員的、對DevOps核心理念(即文化、協作、端到端價值流)的、深刻且一致的理解。

這個過程,需要一套精心設計的“組合拳”。首先,必須要有來自最高領導層的、清晰的、持續的“布道”。CEO或CTO需要親自出面,向全體員工闡述“我們為什么要進行DevOps轉型”,將其與公司的核心戰略目標進行強綁定,并清晰地定義,DevOps在我們公司,意味著什么,不意味著什么。其次,需要有自下而上的、廣泛的“學習和討論”。可以組織讀書會,共同研讀《鳳凰項目》、《持續交付》等經典著作;可以邀請外部專家進行分享,或組織團隊去成功的企業進行參訪。為了建立這種端到端的共享視圖,許多團隊會采用能夠整合不同環節信息的協作平臺。例如,通過使用像PingCode這樣的文檔協作管理系統,將最初的需求、架構決策、CI/CD流水線配置、發布計劃乃至線上問題的復盤,都在一個統一的知識庫中進行沉淀和關聯,為不同角色的成員提供了一個共同的“事實來源”。更重要的是,組織需要與核心團隊一起,共同“繪制”出屬于自己的、那條獨一無二的“價值交付流地圖”,通過這個共創的過程,讓所有人都清晰地看到,自己處在價值流的哪個環節、當前的瓶頸和浪費在何處,從而對“為何要打破壁壘、拉通流程”產生最真切的、發自內心的認同。只有當“協作優于孤立”、“全局優化優于局部優化”這些核心理念,真正成為團隊成員共同的“心智模型”時,后續所有關于工具和流程的變革,才能找到最堅實的根基。

常見問答

問:我們團隊規模不大,但內部對DevOps的理解就很不統一,有的人認為是自動化,有的人認為是開發做運維。作為一名普通工程師或中層經理,我應該如何自下而上地去推動共識的形成?

答:自下而上地推動共識,雖然挑戰巨大,但絕非不可能。關鍵在于**“以點帶面、用事實說話、團結同盟”**。1. 從一個“小而美”的痛點切入。不要試圖一開始就去統一“DevOps是什么”這種宏大的哲學定義。而是應該識別出一個當前團隊中,開發和運維都深受其苦的、具體的、小范圍的協作痛點。例如,“測試環境的部署,總是耗時過長且頻繁出錯”。2. 組織一次“價值流映射”工作坊。邀請開發和運維的相關同事,一起坐下來,在一塊白板上,共同將這個“部署測試環境”的端到端流程,一步步地畫出來,并標注出每個步驟的耗時和交接點。這個“可視化”的過程,能極其直觀地,讓所有人都看到,當前的流程是多么的割裂和低效,從而對“需要改變”這件事,達成第一個共識。3. 發起一個“微型改進實驗”。基于工作坊的發現,提出一個具體的、小型的、可以在一兩周內完成的改進實驗。例如,“讓我們合作,將這個部署過程,用一個簡單的自動化腳本來實現”。在這個小實驗的協作過程中,開發和運維,就有了第一個真正意義上“共同工作、共同負責”的經歷。4. 用數據展示成果,并積極分享。實驗成功后,一定要用數據來量化其成果,例如,“通過這個腳本,我們將測試環境部署時間,從原來的4小時,縮短到了10分鐘”。然后,將這個小小的成功案例,連同你們協作的過程和經驗,積極地在團隊內部,甚至在更大的技術分享會上進行展示。通過這樣一個又一個“看得見的、有價值的”微小成功,你就能逐步地,將DevOps的正確理念和實踐,像“漣漪”一樣,慢慢地擴散開來,從而影響和改變更多的人。

問:“DevOps團隊”被認為是一種需要警惕的反模式,那么在企業DevOps轉型的初期階段,由誰來負責引入和推廣那些新的自動化工具與實踐呢?

答:這是一個非常關鍵的轉型啟動問題。在轉型初期,為了避免陷入“DevOps團隊”這個新筒倉的陷阱,業界普遍推薦采用一種名為**“轉型賦能團隊”(Transformation Enablement Team)或“平臺工程團隊”(Platform Engineering Team)**的模式。這個團隊與“DevOps團隊”有著本質的區別:1. 它的使命是“賦能”而非“包辦”。它的核心職責,不是去“代替”產品開發團隊,來完成CI/CD的搭建和運維工作。恰恰相反,它的使命,是去構建一個易于使用的、自助式的“內部開發者平臺”(Internal Developer Platform)。這個平臺,將復雜的自動化工具和基礎設施,封裝成簡單、標準化的服務,讓產品開發團隊,可以像調用API一樣,輕松地、自助地,為自己的應用,配置和使用CI/CD、監控、日志等能力。2. 它的角色是“教練”而非“保姆”。除了構建平臺,這個團隊的另一個重要職責,是扮演DevOps的“內部教練”和“布道師”。他們需要深入到各個產品開發團隊中,去培訓他們如何使用平臺,向他們傳授DevOps的最佳實踐,并幫助他們解決在轉型過程中遇到的具體技術難題。3. 它的存在是“階段性”或“平臺化”的。在理想狀態下,隨著平臺越來越成熟、產品開發團隊的DevOps能力越來越強,這個賦能團隊的“教練”角色會逐漸淡化。它最終會演變成一個專注于不斷迭代和優化內部平臺的、更純粹的“平臺工程”團隊。通過這種模式,組織既能保證轉型初期有強力的技術引擎來推動,又能避免創造出新的流程瓶頸和組織壁壘。

問:對于DevOps的理解,是否存在一個“唯一正確”的、標準化的定義?還是說每個企業,都應該根據自己的情況,去形成自己的理解?如何把握其中的“度”?

答:關于DevOps的定義,確實不存在一個如“數學公式”般唯一正確的、一成不變的標準化定義。但是,它存在一個不可動搖的、普適的“核心理念內核”,以及可以根據企業自身情況進行“適配”的“外圍實踐”。1. 必須堅守的“核心內核”:這個內核,就是我們反復強調的,以“協作、共擔、端到端價值流”為核心的文化理念。具體來說,就是打破開發與運維之間的壁壘、建立“我們為同一個產品的商業成功共同負責”的共同體意識、以及持續地、數據驅動地,去識別和消除從創意到用戶價值實現過程中的一切浪費和瓶頸。任何對DevOps的理解,如果偏離了這個文化內核,而僅僅停留在工具或自動化層面,那一定是錯誤的。2. 可以靈活適配的“外圍實踐”:在堅守核心理念的前提下,企業應該,也必須,根據自身的行業特點、業務節奏、技術成熟度、組織規模等,去選擇和定制最適合自己的具體實踐。例如,一家追求極致速度的互聯網電商公司,可能會采用“一天多次發布”的、極其激進的持續交付模式。而一家對穩定性、安全性要求極高的金融機構,則可能會選擇一種變更頻率較低、但審批和自動化測試流程更為嚴謹的、更偏向于“持續部署就緒”(Continuous Deployment-Ready)的模式。把握其中的“度”,關鍵在于始終以“是否能更快、更穩地,為我們的最終用戶,交付更高質量的價值”作為唯一的、最終的衡量標尺。任何能夠服務于這個終極目標的實踐,就是適合你的、“正確”的DevOps實踐。

)

:USB4.0高速傳輸時代的精密連接方案解析)

學習筆記:客戶端和服務器端同在一個項目中)

)