一、前言

【理想汽車智駕方案介紹專題 -1】端到端+VLM 方案介紹

【理想汽車智駕方案介紹專題 -2】MindVLA 方案詳解

在上述兩篇系列帖子中,筆者已對理想汽車 VLM 和 VLA 方案的框架進行了全面介紹,但對于其中的前沿技術僅做了初步探討,未進行更深入的剖析。因此,筆者計劃繼續以系列文章的形式,介紹其中涉及的相關前沿技術。

首先,將介紹 MindVLA 中采用的“MoE + Sparse Attention”高效結構。

二、MoE + Sparse Attention 高效結構

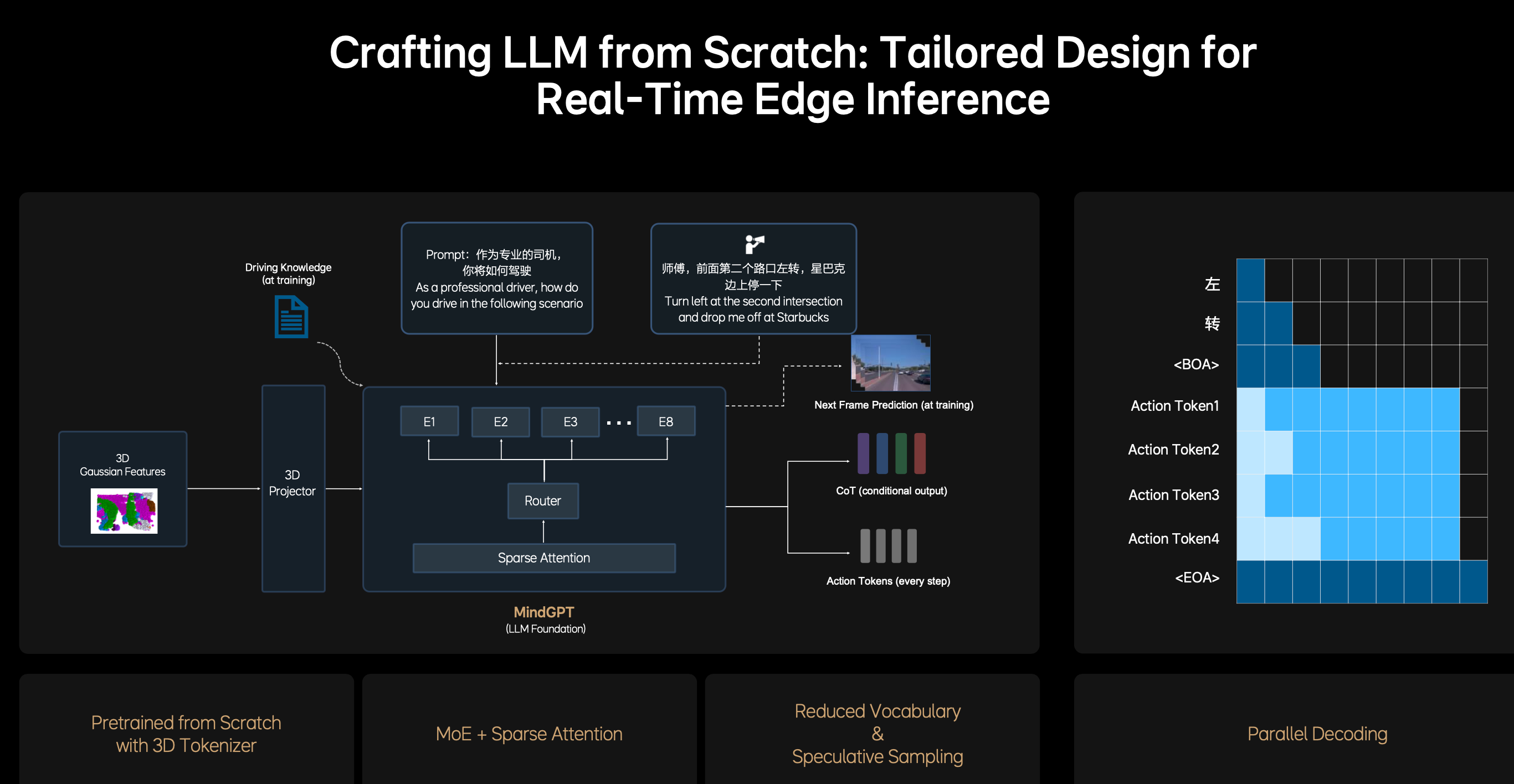

稀疏注意力(Sparse Attention)與混合專家架構(MoE)是提升大模型效率與性能的核心技術。MindGPT 針對大語言模型(LLM)進行了重新設計與預訓練,使其具備了 3D 空間理解和 3D 推理能力,不過這在一定程度上增加了大語言模型(LLM)的參數量。即便采用英偉達(NV)大力宣傳的 Thor - U 智駕芯片,在端側部署時仍有可能會出現推理效率低下的問題。 所以模型采用了 MOE 架構+SparseAttention,實現模型容量擴容的同時不會大幅度增加推理負擔。

由上圖可以看到,MindGPT 使用混合專家(MoE)架構(有 E1-E8 個專家),由 Router 動態選擇激活部分專家(而非全部),只在需要時調用相關子模型。稀疏注意力(Sparse Attention)則限制注意力機制的復雜度,只關注關鍵輸入部分(如相關物體或動作),而不是全局計算。在這張圖中,它的實現過程是:

每一層的 token 并不全互相注意,而是:

- 利用 Router 分配 token 給不同的 expert

- 每個 expert 內部只在局部或關鍵 token 上建立注意力連接

這種結構既節省計算,又保持了輸入的局部結構性,尤其適合 3D 場景中的空間約束。

2.1 Sparse Attention

參考論文 Generating Long Sequences with Sparse Transformers

傳統 transformer 的全連接注意力復雜度為O(n2)O(n^2)O(n2),對于高維空間場景(例如 3D Token 很多)會顯著拖慢速度、增加計算。

稀疏注意力的核心目標是:

- 減少 token-to-token 的注意力連接(只對一部分 token 建立 attention)

- 降低計算復雜度,同時保持關鍵 token 的交互質量

那么它是如何實現目標的呢?下面將結合Sparse Transformer代碼進行介紹。

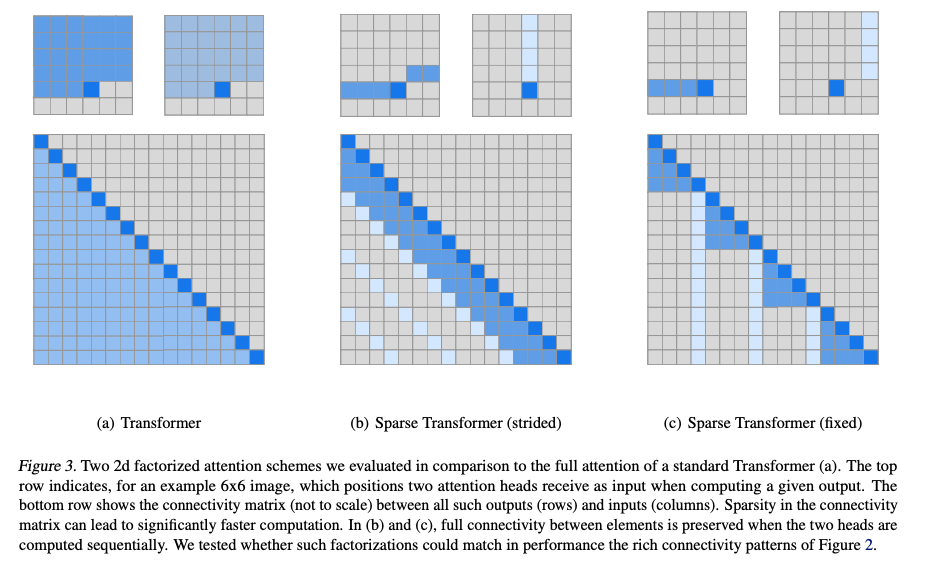

Sparse Transformer 是由OpenAI提出的稀疏注意力的最早實現之一,其核心思想是用 規則稀疏模式(Regular Sparse Patterns) 替代標準全連接注意力(full self-attention)。在保持表示能力的同時,將注意力復雜度從

O(n2)O(n^2)O(n2)降低為O(nn)O(n\sqrt n)O(nn?).

2.1.1 Sparse Attention 圖結構解析

Strided attention(跳躍連接)

每個 token 關注步長為 s 的若干 token,例如:

位置: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

strided: ↑ ↑ ↑ ↑

token 8 會關注 0, 2, 4, 6 這些步長為 2 的 token。

Local attention(局部窗口)

每個 token 也關注自己附近的窗口內 token,比如前后 2 個:

位置: 5

局部窗口: 3 4 5 6 7

組合結構

將兩者合并后,注意力圖是 局部窗口 + 跳躍連接,形成稀疏但有覆蓋力的結構:

Token 位置: 8

局部連接: 6 7 8

跳躍連接: 0 2 4

這種結構可以保證每個 token 都能快速傳播到遠端(通過跳躍),并同時保留局部建模能力。

2.1.2 代碼實現解析

由于 OpenAI Sparse Transformer 沒開源,這里參考了其思想的一個流行實現:[OpenNMT-py 或 custom PyTorch 實現],也可參考 Reformer 等模型實現方式。

稀疏注意力 mask 構造(關鍵)

def build_sparse_attention_mask(seq_len, block_size=64, num_local_blocks=1, stride=2):"""構造稀疏注意力 mask:局部 + 跳躍"""mask = torch.zeros(seq_len, seq_len, dtype=torch.bool)for i in range(seq_len):# 添加局部窗口(例如前后1個block)for j in range(-num_local_blocks, num_local_blocks + 1):idx = i + j * block_sizeif 0 <= idx < seq_len:mask[i, idx] = True# 添加跳躍連接(stride)for j in range(0, seq_len, stride):mask[i, j] = Truereturn mask

這個 mask 會用于注意力權重:

attn_scores = torch.matmul(query, key.transpose(-2, -1)) # [B, H, N, N]

attn_scores[~mask] = -inf # 掩蔽非連接位置

attn_probs = softmax(attn_scores)

應用在 Attention 模塊

核心 attention 模塊不變,只是加了 mask:

def sparse_attention(query, key, value, mask):attn_scores = torch.matmul(query, key.transpose(-2, -1))attn_scores = attn_scores.masked_fill(~mask, float('-inf'))attn_probs = torch.softmax(attn_scores, dim=-1)return torch.matmul(attn_probs, value)

這樣就可以在不修改 Transformer 主體結構的前提下使用稀疏連接。

以下是一個 9×9 attention matrix 的稀疏連接可視化(● 表示有連接):

Token ID →0 1 2 3 4 5 6 7 8┌──────────────────

0 │● ● ●

1 │ ● ● ●

2 │ ● ● ●

3 │ ● ● ●

4 │ ● ● ●

5 │ ● ● ●

6 │ ● ● ●

7 │ ● ● ●

8 │● ● ●

中間對角線為 **局部 attention,**分布的條紋為 跳躍 attention。

2.1.3 復雜度分析

標準全連接 Self-Attention 的公式是:

QKTQK^TQKT:產生 n×n 的權重矩陣 → 計算復雜度是:O(n2d)O(n^2 d)O(n2d);

Softmax ()V :O(n2d)O(n^2 d)O(n2d);

整體復雜度為:O(n2d)O(n^2 d)O(n2d),這意味著當序列變長時(如 n=8192),計算量和內存都會劇增。

Sparse Transformer 通過限制每個 token 只關注O(n)O(\sqrt{n})O(n?)個位置,從而稀疏 attention 矩陣。

每個 token 的 attention 鏈接數為k=O(n)k=O(\sqrt{n})k=O(n?)**,**所有 token 的總鏈接數就是n?k=n?nn?k=n?\sqrt{n}n?k=n?n? 。

由于只需要對是n?nn?\sqrt{n}n?n? 個位置計算 QK? dot product,而不是n2n^2n2 ,每個位置依然是**O(d)的向量操作,**所以 Sparse Transformer 的復雜度是是O(n?n)O(n?\sqrt{n})O(n?n?) 。

2.2 MoE

MoE(專家混合體)是神經網絡的一種架構模式,該模式將一個層或操作(例如線性層、多層感知機或注意力投影)的計算拆分為多個“專家”子網絡。這些子網絡各自獨立地進行計算,其計算結果會被整合,以生成 MoE 層的最終輸出。MoE 架構可分為密集型和稀疏型,前者意味著在處理每個輸入時都會啟用所有專家,后者則表示每個輸入僅使用部分專家。因此,MoE 架構具備以下優勢:

- 提升計算效率

- 在不顯著增加推理成本的前提下,擴大模型容量(參數量)

這些優勢與大模型的應用難題完美匹配,故而在該領域得到了較為廣泛的應用。

2.2.1 MoE 結構解析

本節首先描述 MoE 的核心組件,然后以 DeepSpeed-MoE 源代碼為例進行詳細解析。

以 PyTorch 為例,MoE 的核心組成部分通常包括以下幾個模塊:

1.Gate 模塊(路由器)

負責為每個輸入樣本選擇合適的專家(通常是 top-k 策略):

# 偽代碼

scores = gate(x) # (batch_size, num_experts)

top_k_scores, top_k_indices = torch.topk(scores, k=2)

scores通常是通過一個線性層獲得,表示輸入樣本對各個專家的偏好程度。- 路由器可能帶有噪聲或正則(如 Switch Transformer 中的 noisy gating)。

2.Experts 模塊(多個子網絡)

每個專家是一個獨立的神經網絡(比如一個 MLP):

class Expert(nn.Module):def __init__(self, hidden_dim):self.ff = nn.Sequential(nn.Linear(hidden_dim, 4*hidden_dim),nn.ReLU(),nn.Linear(4*hidden_dim, hidden_dim))

通常通過參數共享或并行執行多個專家。

3.Dispatcher(稀疏調度器)

根據 Gate 的輸出,將輸入路由給選中的專家,并收集輸出:

for i in range(num_experts):expert_input = input[mask[:, i]]expert_output = experts[i](expert_input)output[mask[:, i]] = expert_output * gate_scores[:, i]

這一步驟通常要做優化,否則容易成為性能瓶頸。

2.2.2 DeepSpeed-MoE 示例代碼

源碼地址:https://github.com/microsoft/DeepSpeed/tree/master/deepspeed/moe

其核心組件為deepspeed.moe.layer.MoE和deepspeed.moe.layers.gates 類。

1.MoE 類(deepspeed.moe.layer.MoE)

作為入口類,集成了路由器、專家、通信邏輯:

class MoE(nn.Module):def __init__(self, hidden_size, experts=..., ep_size=..., k=1):self.experts = Experts()self.gate = TopKGate()...

ep_size: 每個專家組的并行數(Expert Parallelism)。k: top-k gating.- 使用了通信優化如 All-to-All 分發樣本。

2.構造函數 init

根據官方文檔,MoE 的初始化簽名如下,參數豐富且功能強大:

class MoE(nn.Module):def __init__(self,hidden_size: int,expert: nn.Module,num_experts: int = 1,ep_size: int = 1,k: int = 1,capacity_factor: float = 1.0,eval_capacity_factor: float = 1.0,min_capacity: int = 4,use_residual: bool = False,noisy_gate_policy: Optional[str] = None,drop_tokens: bool = True,use_rts: bool = True,use_tutel: bool = False,enable_expert_tensor_parallelism: bool = False,top2_2nd_expert_sampling: bool = True)

hidden_size:輸入和輸出的維度;expert:作為子模塊傳入的專家網絡(如 MLP);num_experts:專家總數;ep_size:專家并行維度;k:選用 top?k 路由;capacity_factor和eval_capacity_factor:訓練/評估期間專家最大處理 token 數比例;min_capacity:每個專家至少能接收的 token 數;use_residual:是否啟用 Residual MoE 結構;noisy_gate_policy、drop_tokens、use_rts:路由噪聲、token 丟棄、隨機選擇;enable_expert_tensor_parallelism:專家參數 tensor 切分;top2_2nd_expert_sampling:top?2 第二專家采樣策略。

這些選項為 MoE 的訓練/推理提供了高度靈活性

3.前向函數 forward

forward 函數定義如下:

def forward(self, hidden_states: Tensor, used_token: Optional[Tensor] = None) -> Tuple[Tensor, Tensor, Tensor]:

返回三元組 (output, l_aux, exp_counts),分別為輸出、auxiliary loss、各專家激活次數

forward 函數的核心步驟可以總結為以下 5 部分:

def forward(self, hidden_states, used_token=None):# 1?? Gating 階段:計算每個 token 的專家 logits,并選出 top?k 專家gates, load, indices, expert_capacity = self.gate(hidden_states, self.training)# gates: (B, k) 專家權重,load: auxiliary balance loss,indices: 專家索引# 2?? Capacity 控制:根據 capacity_factor 限制每個專家最多處理的 token 數# 用 expert_capacity 來計算實際可接收的 token 數# 3?? Dispatch 階段:將 token 分發給對應專家dispatch_mask, combine_mask = create_masks(indices, expert_capacity)# dispatch_mask: 用于提取每個專家的 token# 重塑 hidden_states 方便通信:expert_inputs = torch.einsum("b h, b e -> e b h", hidden_states, dispatch_mask)# 4?? all_to_all 分發 token:跨 GPU 路由 token 到對應專家所在 GPUexpert_inputs = all_to_all(expert_inputs, self.expert_parallel_group)# 5?? 專家計算階段:每個專家在本地 receive 的 token 上執行 forwardexpert_outputs = self.experts(expert_inputs)# 6?? all_to_all 收集結果:各專家輸出回傳給原始 GPUexpert_outputs = all_to_all(expert_outputs, self.expert_parallel_group)# 7?? 合并輸出:將專家輸出按照 token-group 重組回 batch 維度output = torch.einsum("e b h, b e -> b h", expert_outputs, combine_mask)return output, load, indices.bincount(...)

4.TopKGate 類(deepspeed.moe.layers.gates)

實現 top-k 路由,并支持 noisy gate:

class TopKGate(nn.Module):def forward(self, input):logits = self.w_gating(input)topk_vals, topk_indices = torch.topk(logits, k)...

還包括負載均衡 loss。

5.Expert 通信部分

使用 all_to_all 通信分發數據,保證跨 GPU 的負載均衡和數據交換效率。

在多 GPU(分布式)訓練中,如果我們有多個專家網絡(Experts),這些專家可能是跨 GPU 分布的。舉個例子:

- 有 4 張 GPU,每張 GPU 上部署 2 個專家,共 8 個專家;

- 假設 batch 里的一部分 token 需要被路由到第 3 個專家(在 GPU 2 上),另一部分需要被送到第 6 個專家(在 GPU 4 上);

- 那么就必須跨 GPU 發送這些 token —— 所以通信效率就非常關鍵。

這時候就需要 all_to_all 機制來高效完成這個通信過程。

torch.distributed.all_to_all 是一種跨 GPU 的點對點通信機制,作用是每張 GPU 都給其他所有 GPU 發送一塊數據,同時從其他 GPU 收到對應的數據塊。

具體來說:

- 每個進程(GPU)上都有自己的輸入 token;

- 每個進程根據路由器(Gate)的輸出,將 token 分為 N 份,分別屬于 N 個專家(也就是 N 個目標 GPU);

- 然后用

all_to_all一次性把這 N 份數據分發到對應的 GPU 上; - 所有專家完成前向計算后,再用

all_to_all把結果發回。

參考 deepspeed/moe/utils/all_to_all.py:

def all_to_all(input, group):# input shape: (num_local_experts, tokens_per_expert, hidden_size)output = torch.empty_like(input)torch.distributed.all_to_all_single(output, input, group=group)return output

通常輸入需要 reshape 成:

[local_experts, tokens_per_expert, hidden_dim]

之后經過兩次 all_to_all:

- tokens 分發階段:將 token 從本地發送到它所需的專家所在的 GPU;

- 結果收集階段:將處理后的輸出再收集回原始的 GPU。

參考鏈接

Applying Mixture of Experts in LLM Architectures

https://www.cnblogs.com/theseventhson/p/18247463

需要 reshape 成:

[local_experts, tokens_per_expert, hidden_dim]

之后經過兩次 all_to_all:

- tokens 分發階段:將 token 從本地發送到它所需的專家所在的 GPU;

- 結果收集階段:將處理后的輸出再收集回原始的 GPU。

參考鏈接

Applying Mixture of Experts in LLM Architectures

https://www.cnblogs.com/theseventhson/p/18247463

https://zhuanlan.zhihu.com/p/1888975857147691214

)

)

)

---VbenTree)

?)