目錄

一、核心思想:一個形象的比喻

二、核心思想的具體拆解

步驟一:構建FP-tree(頻繁模式樹)

步驟二:從FP-tree中挖掘頻繁項集

為什么這很高效?

三、總結

核心思想與優勢

適用場景與缺點

四、例題

給定數據

第一步:第一次掃描數據庫,找出頻繁1項集及其支持度

第二步:第二次掃描數據庫,構建FP-tree

第三步:挖掘FP-tree,尋找頻繁項集

1. 以后綴?A?開始挖掘

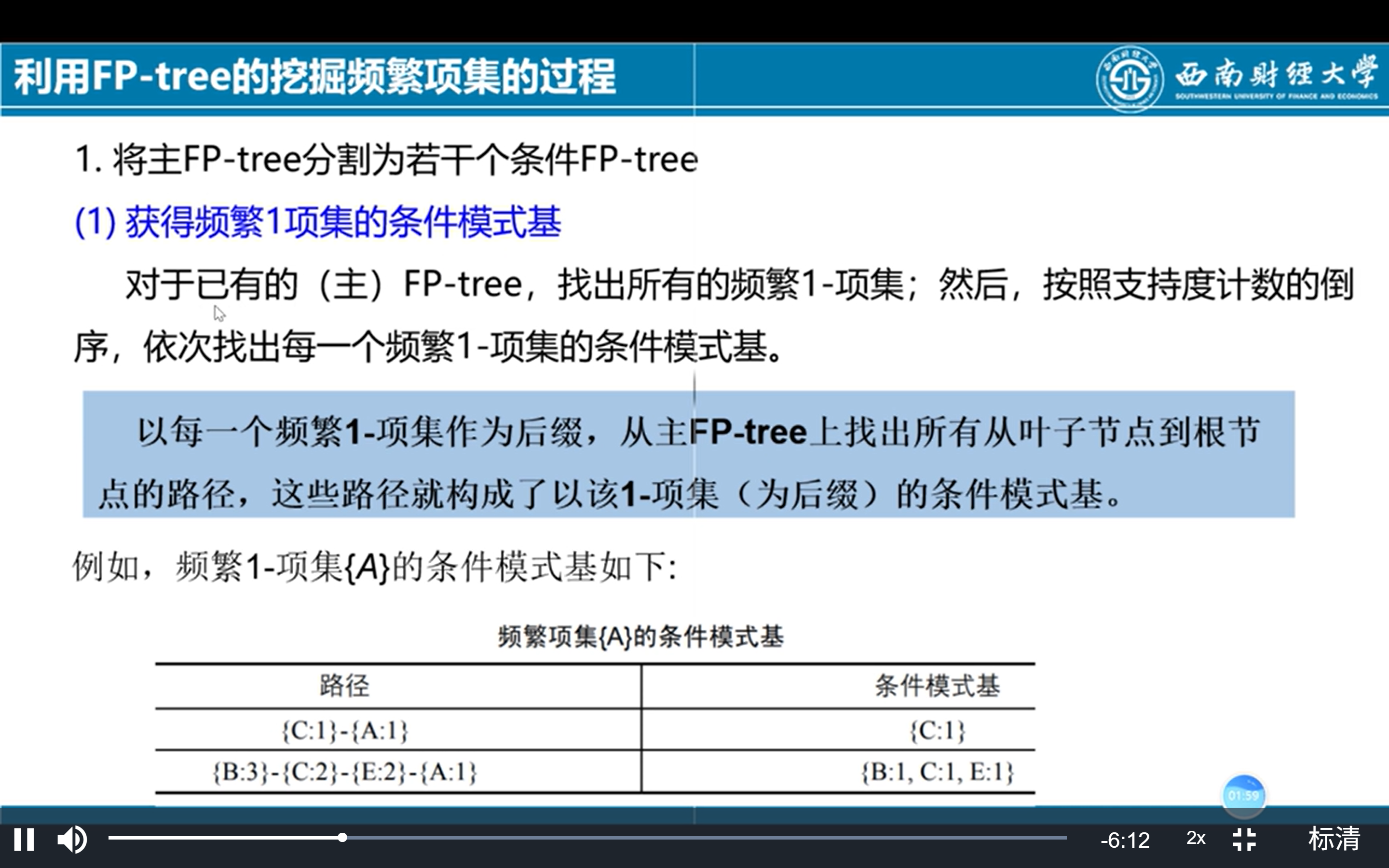

步驟 1: 尋找條件模式基 (Conditional Pattern Base)

步驟 2: 構建條件FP-tree (Conditional FP-tree) for?A

步驟 3: 挖掘條件FP-tree并生成頻繁項集

2. 以后綴?E?開始挖掘

步驟 1: 尋找條件模式基 for?E

步驟 2: 構建條件FP-tree for?E

步驟 3: 挖掘條件FP-tree for?E

3. 以后綴?C?開始挖掘

步驟 1: 尋找條件模式基 for?C

步驟 2: 構建條件FP-tree for?C

步驟 3: 挖掘條件FP-tree for?C

4. 以后綴?B?開始挖掘

步驟 1: 尋找條件模式基 for?B

步驟 2: 構建條件FP-tree for?B

步驟 3: 挖掘條件FP-tree for?B

第四步:匯總所有頻繁項集

最終答案

?參考:

Python數據挖掘實戰:微課版 - 9.3 FP-growth算法 - 王磊 邱江濤 - 微信讀書

19.FpGrowth算法介紹_嗶哩嗶哩_bilibili

9.2 利用FP-tree挖掘頻繁項集的過程

FP-growth(Frequent Pattern Growth,頻繁模式增長)算法是用于高效挖掘數據集中頻繁項集的一種方法。它極大地改進了傳統的Apriori算法,核心目標仍然是找出所有滿足最小支持度閾值的項集。

其核心思想可以概括為:“分而治之”?和?“用空間換時間”。

一、核心思想:一個形象的比喻

想象一下,你要統計一圖書館里所有書籍的組合借閱情況(比如,同時被借閱的書籍組合)。

-

Apriori算法(傳統方法):像一個笨拙的圖書管理員。他需要反復穿梭于各個書架之間,每次只關心“2本書的組合”,統計完后再找“3本書的組合”,如此反復。這個過程會產生大量的“候選組合”,并且需要反復掃描整個借閱記錄(數據庫),非常耗時。

-

FP-growth算法(新方法):像一個聰明的圖書管理員。他首先花一點時間,為整個圖書館建立了一個非常精巧的索引目錄(FP-tree)。這個目錄不僅記錄了每本書被借閱的次數,還清晰地記錄了哪些書經常被一起借閱。當你想查詢任何書籍組合時,他無需再跑回書架,只需在這個濃縮的目錄里進行查找和拼接,就能快速得到結果。

這個“精巧的目錄”就是FP-growth算法的精髓。

二、核心思想的具體拆解

FP-growth算法主要分為兩個核心步驟,完美體現了其思想:

步驟一:構建FP-tree(頻繁模式樹)

這是“用空間換時間”和“數據壓縮”的體現。

-

第一次掃描數據庫:統計所有單項(1項集)的支持度,并丟棄那些不頻繁的項(低于最小支持度)。

-

排序:將剩余的頻繁項按照支持度從高到低排序。這樣做的好處是,出現頻率高的項更靠近樹的根部,使得樹的深度盡可能小,更加緊湊。

-

第二次掃描數據庫:開始構建FP-tree。

-

將每條事務(例如一次購物籃記錄?

{牛奶,面包,啤酒})中的項按第二步的順序排序和過濾(例如排序后為?{啤酒,面包,牛奶})。 -

從樹的根節點開始,為這條事務創建一條分支。如果分支的前綴與已有路徑共享,則共享節點的計數加1;如果不共享,則創建新的節點。

-

同時,為了快速訪問樹中的節點,還維護了一個頭指針表,它鏈接了所有相同名稱的節點。

-

為什么這很巧妙?

-

壓縮數據庫:原始的數據庫被壓縮成了一棵FP-tree。事務數據中共享的頻繁項被合并到了同一條路徑上,大大減少了存儲空間。

-

信息完整:這棵樹完整地保留了項集之間的關聯和頻率信息。

步驟二:從FP-tree中挖掘頻繁項集

這是“分而治之”思想的體現。

挖掘過程是遞歸的。我們不是從整個大樹開始挖,而是從小樹枝開始。

-

從后綴開始:從頭指針表中支持度最低的項(即樹的枝葉末梢)開始,作為當前的后綴模式(例如?

{牛奶})。 -

尋找條件模式基:沿著頭指針表,找到FP-tree中所有包含此后綴的路徑。這些路徑去掉后綴后剩下的前綴部分,以及路徑上的計數,就構成了條件模式基。這相當于為“牛奶”這個項創建了一個子數據庫。

-

構建條件FP-tree:以這個條件模式基作為新的“數據庫”,重復步驟一的過程,構建一個只與“牛奶”相關的條件FP-tree。

-

遞歸挖掘:如果條件FP-tree不是空的(例如一條單路徑),則遞歸地挖掘這棵小樹。如果它是一條單路徑,則直接生成該路徑上所有節點的組合,并與后綴模式合并,即可得到所有頻繁項集(例如,從路徑?

啤酒:3,面包:3?可以得到?{啤酒,面包,牛奶},{啤酒,牛奶},{面包,牛奶})。 -

移動指針:處理完一個后綴后,就回頭指針表中移動到下一個支持度稍高的項(例如?

{面包}),重復步驟2-4,直到處理完所有項。

為什么這很高效?

-

分治:將挖掘整個大數據集的任務,分解為挖掘多個更小的條件數據庫的任務,問題規模指數級減小。

-

避免候選集生成:它不需要產生大量的候選集(這是Apriori的主要瓶頸),而是通過遞歸和直接拼接來生成頻繁項集。

-

無重復掃描數據庫:整個過程中,原始數據庫只被掃描了兩次(構建FP-tree時)。之后的所有操作都是在內存中對這棵壓縮樹進行操作,速度極快。

三、總結

核心思想與優勢

| 方面 | 核心思想闡述 | 帶來的優勢 |

|---|---|---|

| 數據表示 | 用空間換時間:花費內存構建一個高度壓縮、信息完整的數據結構(FP-tree)。 | 大幅減少I/O開銷:僅需掃描數據庫兩次,后續操作均在內存中進行。 |

| 挖掘策略 | 分而治之:通過遞歸地構建條件模式基和條件FP-tree,將大問題分解為多個小問題。 | 效率極高:避免了產生海量候選集,算法復雜度通常遠低于Apriori。 |

| 搜索方法 | 模式增長:從后綴模式出發,通過拼接前綴路徑來直接生成頻繁模式,而非通過候選和測試。 | 精準高效:沒有無效的候選集生成和測試過程。 |

適用場景與缺點

-

適用場景:非常適合挖掘稠密數據集(即事務中項之間相關性較強,共享前綴多),能獲得很好的壓縮效果和性能提升。

-

缺點:

-

空間消耗:FP-tree及其遞歸過程中構建的條件FP-tree可能會消耗大量內存,尤其是在處理稀疏數據集或支持度閾值很低時。

-

實現復雜度:相對于Apriori,其實現更為復雜。

-

FP-growth算法的核心在于創新地使用樹結構來壓縮存儲數據,并基于此結構采用分而治之的策略進行高效挖掘,從而解決了Apriori算法多次掃描數據庫和產生大量候選集的兩個主要性能瓶頸。

四、例題

給定數據

| TID | Items |

|---|---|

| 10 | A, C, D |

| 20 | B, C, E |

| 30 | A, B, C, E |

| 40 | B, E |

設定最小支持度 (min_sup):?為了演示方便,我們設定最小支持度為?2?(即出現次數 >= 2)。

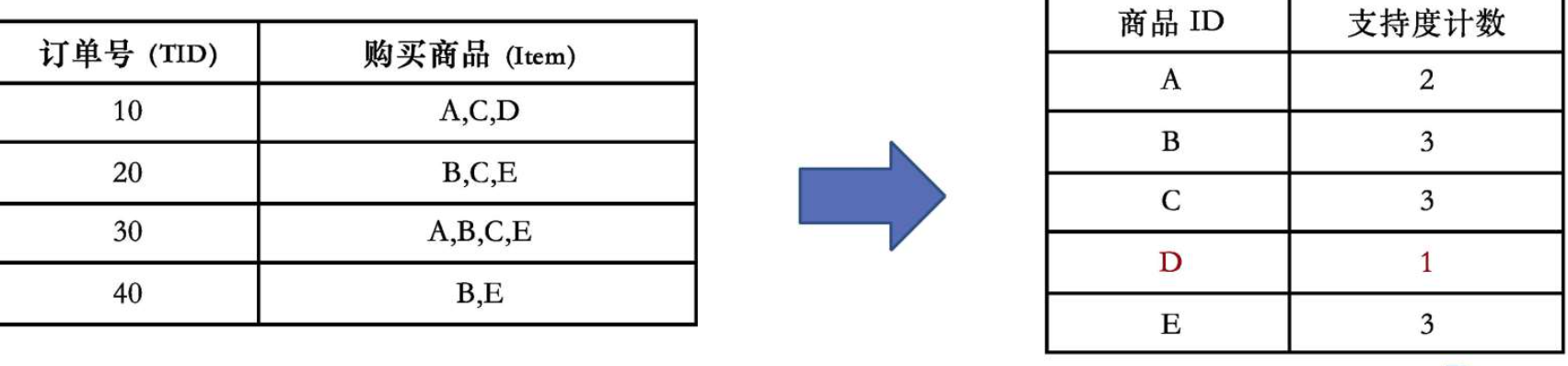

第一步:第一次掃描數據庫,找出頻繁1項集及其支持度

我們統計每個商品在所有訂單中出現的總次數。

-

A: 出現在T10, T30 → 計數 = 2

-

B: 出現在T20, T30, T40 → 計數 = 3

-

C: 出現在T10, T20, T30 → 計數 = 3

-

D: 出現在T10 → 計數 = 1?(小于min_sup=2,丟棄)

-

E: 出現在T20, T30, T40 → 計數 = 3

篩選并排序后的頻繁1項集(按支持度降序排列):

| 商品 | 支持度 |

|---|---|

| B | 3 |

| C | 3 |

| E | 3 |

| A | 2 |

順序為: B, C, E, A?(支持度相同時,順序可任意,但必須固定)

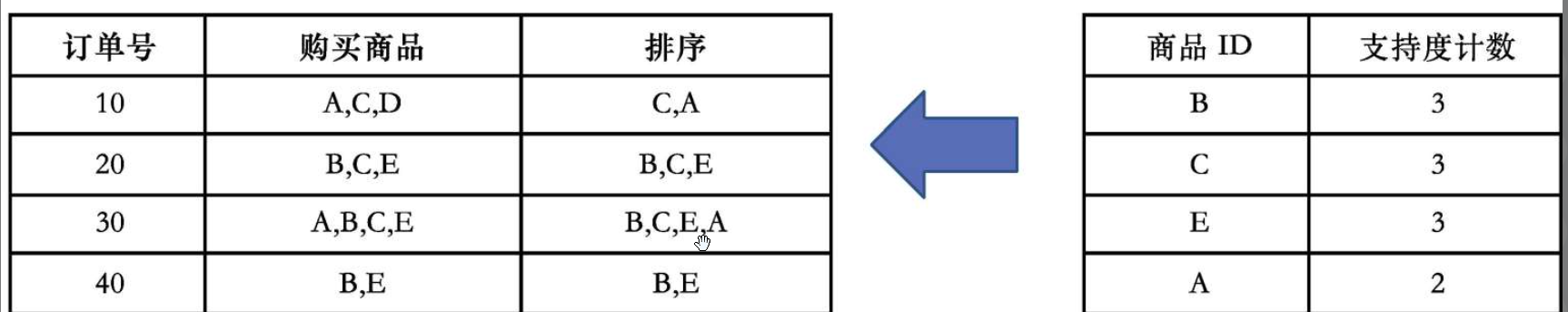

第二步:第二次掃描數據庫,構建FP-tree

我們為每條事務(訂單)中的商品按照上一步確定的順序(B, C, E, A)進行排序,并過濾掉非頻繁項(此例中為D)。

-

T10:?

A, C, D?→ 過濾D →?A, C?→ 按順序排序 →?C, A?(因為C的支持度3 > A的支持度2) -

T20:?

B, C, E?→ 按順序排序 →?B, C, E -

T30:?

A, B, C, E?→ 按順序排序 →?B, C, E, A -

T40:?

B, E?→ 按順序排序 →?B, E

現在,我們開始構建FP-tree。Root是根節點,為空。

插入 T10:?C, A

-

從Root開始,創建子節點?

C:1。 -

從?

C:1?開始,創建子節點?A:1。

插入 T20:?B, C, E

-

從Root開始,沒有?

B?子節點,創建?B:1。 -

從?

B:1?開始,創建子節點?C:1。 -

從?

C:1?開始,創建子節點?E:1。

插入 T30:?B, C, E, A

-

從Root開始,已有?

B?子節點,將其計數加1 →?B:2。 -

從?

B:2?開始,已有?C?子節點,將其計數加1 →?C:2。 -

從?

C:2?開始,已有?E?子節點,將其計數加1 →?E:2。 -

從?

E:2?開始,沒有?A?子節點,創建新的子節點?A:1。

插入 T40:?B, E

-

從Root開始,已有?

B?子節點,將其計數加1 →?B:3。 -

從?

B:3?開始,沒有?E?子節點(B的子節點目前是?C:2,不是?E),因此創建一個新的子節點?E:1。

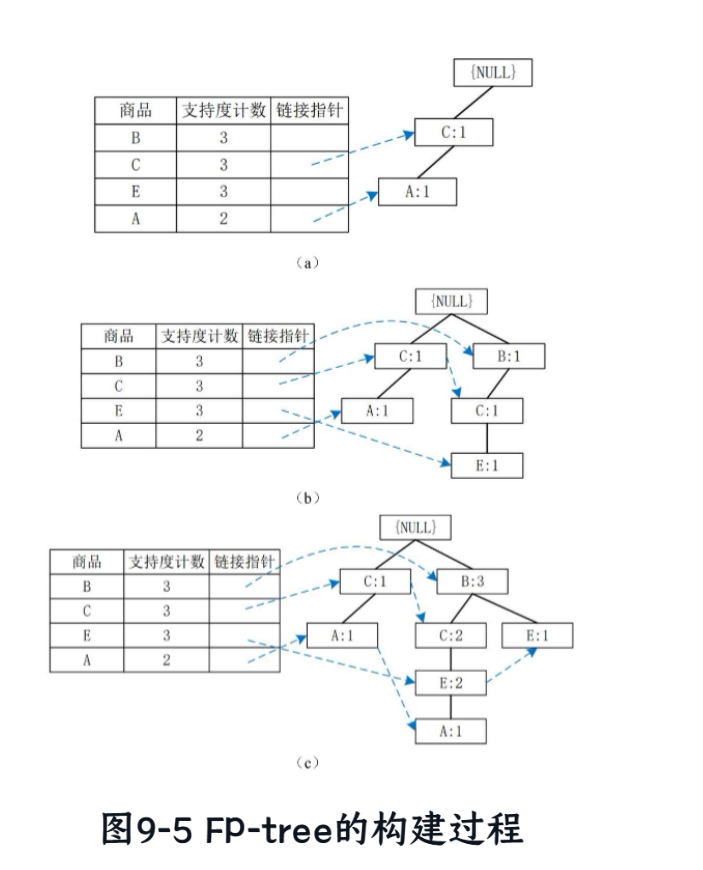

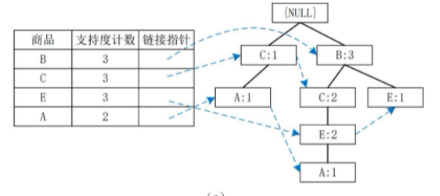

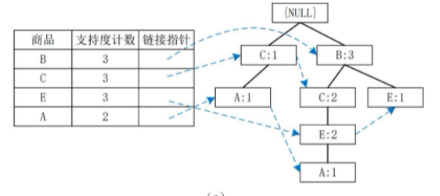

最終構建的FP-tree如下圖所示:

(為了清晰,我們同時維護一個頭指針表,將相同名稱的節點鏈接起來)

Root/ \B:3 C:1/ \ \E:1 C:2 A:1\E:2\A:1

頭指針表 (Header Table):

-

B?→ 鏈接到?

(B:3) -

C?→ 鏈接到?

(C:1)?->?(C:2) -

E?→ 鏈接到?

(E:1)?->?(E:2) -

A?→ 鏈接到?

(A:1)?->?(A:1) -

第三步:挖掘FP-tree,尋找頻繁項集

我們從頭指針表底部的支持度最低的項開始(即A),然后向上是E,C,最后是B。

1. 以后綴?A?開始挖掘

-

步驟 1: 尋找條件模式基 (Conditional Pattern Base)

-

在FP-tree中,找到所有以?

A?結尾的路徑。 -

路徑1:?

C:1?->?A:1?(來自T10?C, A)-

前綴路徑:?

C:1

-

-

路徑2:?

B:3?->?C:2?->?E:2?->?A:1?(來自T30?B, C, E, A)-

前綴路徑:?

B:3, C:2, E:2

-

-

A?的條件模式基是?{C:1}?和?{B:3, C:2, E:2}。

-

-

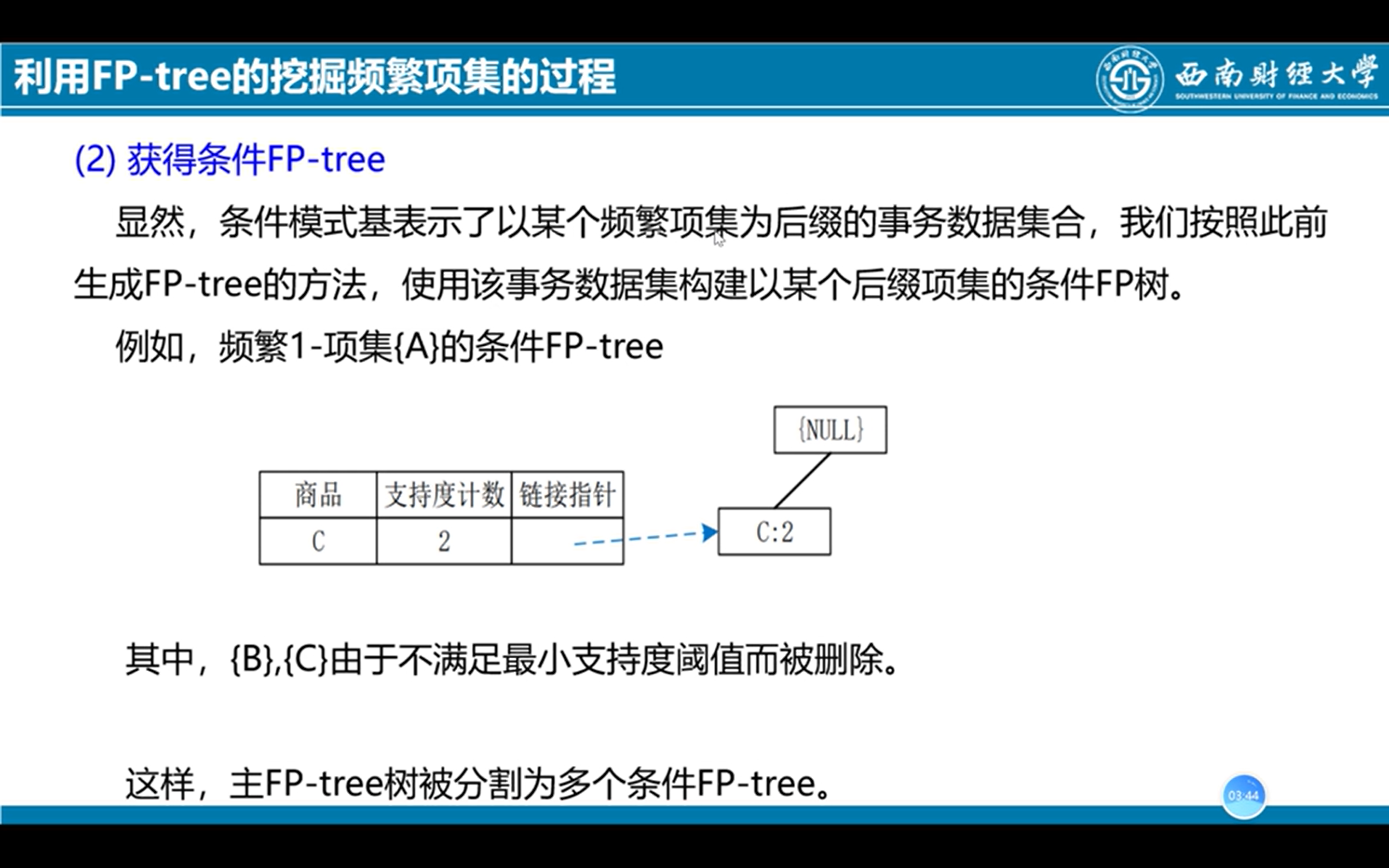

步驟 2: 構建條件FP-tree (Conditional FP-tree) for?

A-

以條件模式基作為新的事務數據庫。

-

事務1:?

C?(計數為1) -

事務2:?

B, C, E?(計數為路徑上的最小值,即?A?的計數1?這里需要修正:計數應取路徑末尾目標節點A的計數,即每條前綴路徑的計數應等于該路徑上A節點的計數)-

修正:路徑?

C:1 -> A:1,A的計數是1,所以前綴路徑?C?的計數是1。 -

路徑?

B:3, C:2, E:2 -> A:1,A的計數是1,所以前綴路徑?B, C, E?的計數是1。

-

-

現在統計這個新“數據庫”中項的支持度:

-

C: 1 (來自事務1) + 1 (來自事務2) = 2

-

B: 1 (來自事務2) = 1?(< min_sup=2,丟棄)

-

E: 1 (來自事務2) = 1?(< min_sup=2,丟棄)

-

-

頻繁項只有?

C:2。 -

條件FP-tree for?

A?是一條單路徑?C:2。

-

-

步驟 3: 挖掘條件FP-tree并生成頻繁項集

-

條件FP-tree是單路徑?

C:2。 -

該路徑上所有項的非空組合與后綴?

A?合并,即可得到頻繁項集:-

{C}?+?{A}?=?{C, A}?(支持度 = min(2, ...) ,通常取條件模式基中計數的匯總,這里?{C,A}?的支持度是?C:1路徑的1 +?B,C,E:1路徑的1??更準確的做法:項集的支持度是其條件FP-tree根節點的計數? 這里我們最終看原始計數) -

從原始數據看,

{C, A}?出現在T10和T30,支持度確實是2。

-

-

所以,以后綴?

A?挖掘出的頻繁項集是:?{C, A}?(支持度2)。

-

結論:包含A的頻繁項集為?{A}?(2),?{C,A}?(2)。?({A}?本身是頻繁1項集)

?

(應該是:由于項目{B},{E}不滿足最小支持度計數閾值,所以被刪除。)

2. 以后綴?E?開始挖掘

-

步驟 1: 尋找條件模式基 for?

E-

在FP-tree中,找到所有以?

E?結尾的路徑。 -

路徑1:?

B:3?->?C:2?->?E:2?(來自T20和T30?B,C,E)-

前綴路徑:?

B:3, C:2?(計數為?E?的計數2)

-

-

路徑2:?

B:3?->?E:1?(來自T40?B,E)-

前綴路徑:?

B:3?(計數為?E?的計數1)

-

-

E?的條件模式基是?{B:3, C:2}?(計數2) 和?{B:3}?(計數1)。

-

-

步驟 2: 構建條件FP-tree for?

E-

事務1:?

B, C?(計數2) -

事務2:?

B?(計數1) -

統計新數據庫支持度:

-

B: 2 + 1 = 3 (>=2,保留)

-

C: 2 (>=2,保留)

-

-

按支持度降序排序:

B,?C。 -

構建條件FP-tree:

-

插入?

B, C?(計數2): Root ->?B:2?->?C:2 -

插入?

B?(計數1): Root ->?B:2?(計數+1=3)

-

-

最終的條件FP-tree for?

E:Root|B:3|C:2

-

-

步驟 3: 挖掘條件FP-tree for?

E————(看不懂?)末尾有解釋-

條件FP-tree不是空樹也不是單路徑,需要遞歸挖掘。

-

首先,以后綴?

{C, E}?開始挖掘?(從條件FP-tree的底部項C開始)-

尋找?

{C, E}?的條件模式基: 在?E?的條件FP-tree中,找到所有以?C?結尾的路徑。路徑:B:3 -> C:2。-

前綴路徑:?

B:3?(計數為?C?的計數2)

-

-

構建?

{C, E}?的條件FP-tree:-

事務:?

B?(計數2) -

統計支持度:B:2 (>=2,保留)

-

條件FP-tree for?

{C,E}?是單路徑?B:2。

-

-

挖掘?

{C,E}?的條件FP-tree:-

生成組合:?

{B}?+?{C,E}?=?{B, C, E}?(支持度2? 原始數據中出現在T20和T30,支持度2)

-

-

所以,包含?

{C,E}?的頻繁項集:?{C,E},?{B,C,E}。-

{C,E}?的支持度:從其條件模式基?B:3(計數2) 可以看出計數為2。原始數據中出現在T20和T30,支持度2。

-

-

-

然后,處理后綴?

{E}?本身:條件FP-tree中有?B:3,所以?{B, E}?是頻繁的。 -

最終,包含?

E?的頻繁項集:-

{E}?(3) -

{B, E}?(3) (來自條件FP-tree中的?B:3) -

{C, E}?(2) (來自上面的挖掘) -

{B, C, E}?(2) (來自上面的挖掘)

-

-

3. 以后綴?C?開始挖掘

-

步驟 1: 尋找條件模式基 for?

C-

在FP-tree中,找到所有以?

C?結尾的路徑。 -

路徑1:?

B:3?->?C:2?(來自T20和T30?B,C,...)-

前綴路徑:?

B:3?(計數為?C?的計數2)

-

-

路徑2:?

Root?->?C:1?(來自T10?C,...)-

前綴路徑:?

{}?(空,計數為?C?的計數1)

-

-

C?的條件模式基是?{B:3}?(計數2) 和?{}?(計數1)。

-

-

步驟 2: 構建條件FP-tree for?

C-

事務1:?

B?(計數2) -

事務2:?

{}?(空集,計數1) //空集無法形成項集,忽略 -

統計支持度:B:2 (>=2,保留)

-

條件FP-tree for?

C?是單路徑?B:2。

-

-

步驟 3: 挖掘條件FP-tree for?

C-

條件FP-tree是單路徑?

B:2。 -

生成組合:?

{B}?+?{C}?=?{B, C}?(支持度2) -

所以,包含?

C?的頻繁項集:-

{C}?(3) -

{B, C}?(2)

-

-

4. 以后綴?B?開始挖掘

-

步驟 1: 尋找條件模式基 for?

B-

在FP-tree中,找到所有以?

B?結尾的路徑。B?是直接掛在Root下的。 -

路徑:?

Root?->?B:3-

前綴路徑:?

{}?(空,計數為?B?的計數3)

-

-

B?的條件模式基是空。

-

-

步驟 2: 構建條件FP-tree for?

B-

條件模式基是空,因此條件FP-tree為空。

-

-

步驟 3: 挖掘條件FP-tree for?

B-

無法生成新的頻繁項集。

-

包含?

B?的頻繁項集只有它自己:?{B}?(3)。

-

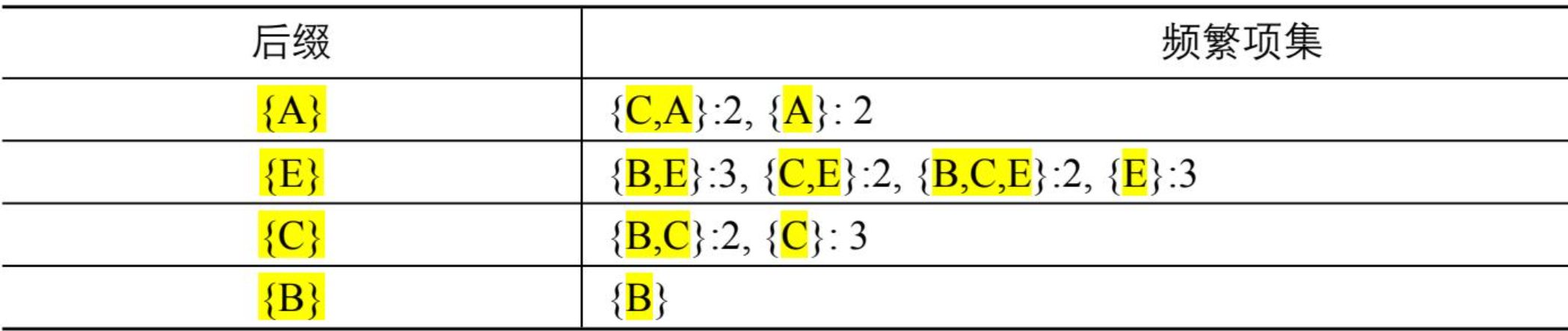

第四步:匯總所有頻繁項集

將所有步驟中找到的頻繁項集匯總,并去重({A},?{B},?{C},?{E}?在第一步已得到)。

頻繁1項集 (Frequent 1-itemsets):

-

{A}: 2 -

{B}: 3 -

{C}: 3 -

{E}: 3

頻繁2項集 (Frequent 2-itemsets):

-

{C, A}: 2 -

{B, E}: 3 -

{C, E}: 2 -

{B, C}: 2

頻繁3項集 (Frequent 3-itemsets):

-

{B, C, E}: 2

頻繁4項集 (Frequent 4-itemsets):

-

無

至此,我們使用FP-growth算法完整地找出了給定數據集中的所有頻繁項集。整個過程的核心在于構建FP-tree并通過遞歸挖掘條件模式基來避免生成大量的候選集。

最終答案

Python數據挖掘實戰:微課版 - 9.3 FP-growth算法 - 王磊 邱江濤 - 微信讀書

細節補充

我們現在的任務是從?E的條件FP-tree?里挖寶貝。這棵樹長這樣:

(Root)| (B:3)| (C:2)

目標:找到所有帶?E?的寶貝組合(比如?{B,E},?{C,E},?{B,C,E})。

第一步:看樹,直接拿到第一個寶貝

-

樹上寫著?

B:3。 -

意思是:

B?和?E?一起出現了 3 次。 -

??所以,我們找到了第一個寶貝:

{B, E}

第二步:處理樹上的下一個點?C

樹上還有一個?C:2,掛在?B?下面。我們不能直接用它,需要“放大鏡”看仔細。

為什么要為?{C,E}?再建一棵樹?

答:為了搞清楚?C?是和誰一起出現的,這樣才能拼出更大的寶貝。

怎么做?3個小步:

-

找?

C?的路徑:在?E?的樹里,找到通到?C?的路。只有一條:B -> C。 -

看這條路的意思:這條路?

B -> C?計數是2。-

翻譯:

B、C、E?這三個家伙一起出現了 2 次。

-

-

建新樹:我們就為?

C?和?E?這個組合,建一棵超小的新樹,只記錄和它倆一起玩的人。-

這棵新樹只有:

(B:2) -

意思:和?

C、E?一起玩的,只有?B,而且玩了2次。

-

第三步:挖這棵超小的新樹

新樹?(B:2)?非常簡單,一眼就能看穿。

-

它告訴我們兩件事:

-

??

{C, E}?這個組合自己出現了 2 次。(因為?B?出現2次的前提是?C?和?E?肯定也在) -

??

{B, C, E}?這個更大的組合出現了 2 次。(就是?B?自己加上?C?和?E)

-

最終我們找到了所有帶?E?的寶貝:

從?E?的樹本身:{B, E}?(3次)

從為?{C,E}?建的小樹里:{C, E}?(2次),{B, C, E}?(2次)

(再加上最開始就知道的?{E}?自己)

FP-growth算法經典面試題

1. 請簡要說明FP-growth算法的核心思想是什么?

高分回答:

“FP-growth算法的核心思想是‘分而治之’和‘用空間換時間’。它通過兩次掃描數據庫,構建一個高度壓縮的數據結構——FP樹(Frequent Pattern Tree),將原始數據完整的頻次信息壓縮存儲在其中。后續的挖掘過程不再需要反復訪問原始數據庫,而是通過遞歸地在FP樹上構建條件模式基和條件FP樹來挖掘全部的頻繁項集。這種方法完美避免了Apriori算法中耗時的候選集生成與測試過程。”

關鍵詞:?分而治之、空間換時間、FP樹、兩次掃描、條件模式基、遞歸挖掘、避免候選集生成。

2. 和Apriori算法相比,FP-growth有什么優缺點?

高分回答:

“優點是效率非常高。主要體現在兩方面:第一,它通常只需要掃描兩次數據庫,而Apriori需要掃描K+1次(K為最長頻繁項集長度),I/O開銷大大減少。第二,它不產生候選集,徹底避免了Apriori中候選集數量爆炸的問題。

缺點主要是空間消耗可能較大。FP-tree及其遞歸構建的條件FP-tree需要存儲在內存中,當數據集非常稀疏或最小支持度設置得很低時,樹的規模可能會很大,對內存是一個考驗。”

背誦模板:

-

優點:快。?掃描次數少(2次 vs. K+1次),無候選集。

-

缺點:可能占內存。?樹結構在密集數據下壓縮性好,但稀疏數據下可能內存消耗大。

3. 解釋一下什么是“條件模式基”(Conditional Pattern Base)?

高分回答:

“條件模式基是FP-growth算法遞歸挖掘過程中的一個核心概念。當我們要挖掘以某個項(比如項X)為后綴的所有頻繁項集時,我們需要在FP樹中找到所有包含X的路徑。這些路徑中,去掉后綴項X之后的前綴部分,以及路徑的計數信息,就共同構成了項X的條件模式基。它本質上是一個子數據庫,記錄了所有與X頻繁共現的項及其頻次,是構建更小子樹(條件FP-tree)的基礎。”

關鍵詞:?包含X的路徑、去掉X后的前綴、子數據庫、構建條件FP-tree的基礎。

4. FP-growth算法在什么情況下效率會下降?

高分回答:

“主要在兩種情況下效率會相對下降:

-

數據集非常稀疏時:這意味著事務中物品的共同前綴很少,導致構建出的FP-tree分支很多,壓縮效果不佳,樹會變得又寬又淺,占用大量內存,遞歸挖掘的效率也會降低。

-

最小支持度閾值設置得非常低時:這會導致大量非頻繁的項變成頻繁項,使得FP-tree的規模變得非常大,同樣會消耗大量內存和計算資源。”

關鍵詞:?數據稀疏、支持度閾值低、樹結構龐大、內存消耗大。

5. (可選) 能畫一下FP-tree的基本結構嗎?

如果問到,你可以畫一個簡單的示意圖并解釋:

Root/ \B:3 C:1/ \ \C:2 E:1 A:1\E:2\A:1

解釋:?“從上到下表示項的先后順序,節點上的數字是計數。從根節點到任意一個節點就形成一條路徑,代表一個項集的出現模式。比如?B:3 -> C:2 -> E:2?這條路徑,表示項集?{B, C, E}?出現了2次。”

面試實戰技巧

-

先總后分:先一句話總結核心思想,再應要求展開細節。

-

對比突出:談到FP-growth,必提Apriori,用對比凸顯你的理解深度。

-

揚長避短:問優缺點時,先說優點,再“誠實”地提到缺點,并說明在什么情況下缺點會成為問題。

-

自信背誦:把這些答案背熟,面試時就能脫口而出,顯得非常熟練。

和測試程序XXX_main的Demo)

)

配置全指南)

)