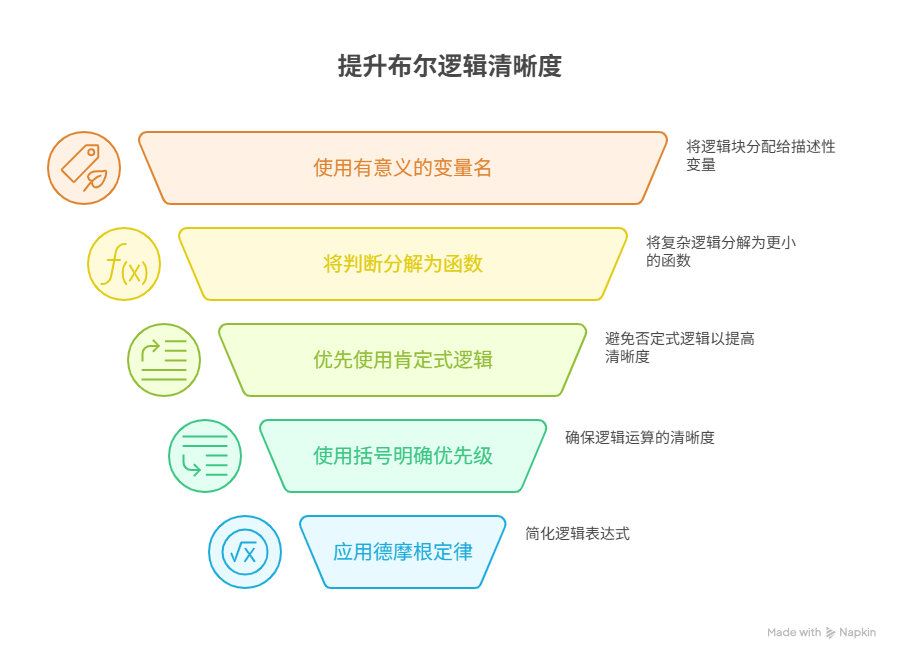

列編碼技巧和規范,來降低邏輯的“認知負荷”。成功的實踐,必須系統性地涵蓋五大關鍵策略:采用有意義的變量名進行封裝、將復雜的判斷拆解為獨立的函數、優先使用“肯定式”而非“否定式”邏輯、利用括號明確運算的優先級、以及運用德摩根定律等方法簡化表達式。

其中,采用有意義的變量名進行封裝,是將一段晦澀的、由多個邏輯運算符連接的“符號亂碼”,轉化為“人類自然語言”的最簡單、也最有效的手段。例如,與其讓讀者去費力地解析一個復雜的if語句,不如先將其中每一個獨立的邏輯塊,都賦值給一個命名恰當的布爾變量。這使得最終的判斷語句,能夠像閱讀一篇清晰的散文一樣,一目了然。

一、為何要“清晰”:代碼首先是寫給人讀的

在編程的世界里,一個普遍存在卻又常常被忽視的真相是:代碼被“閱讀”的次數,遠遠超過它被“編寫”的次數。我們花費一個小時編寫的代碼,在未來數年的維護周期中,可能會被我們自己和同事,反復地閱讀、理解、分析上百個小時。因此,代碼的可讀性,并非一種“錦上添花”的個人風格,而是一項直接決定了項目長期維護成本、團隊協作效率和最終軟件質量的、至關重要的“核心工程指標”。

1. 復雜邏輯是缺陷的“溫床”

布爾邏輯判斷,是程序控制流的“神經中樞”。一個充滿了復雜嵌套、長鏈式與或非運算的、難以被快速理解的if語句,正是滋生各種微妙、隱蔽、難以排查的邏輯缺陷的最佳“溫床”。

它增加了“認知負荷”:當一個維護者,需要花費超過五分鐘,才能理清一個條件判斷的完整邏輯時,他/她出錯的概率,就會呈指數級上升。

它使得“代碼審查”形同虛設:面對一段天書般的邏輯,代碼審查者,往往只能望而卻步,放棄對其進行深入的邏輯校驗。

它讓“單元測試”變得極其困難:要為一個復雜的布爾表達式,編寫出能夠覆蓋所有邏輯分支的單元測試,其難度和成本,都非常高。

正如軟件工程領域的權威羅伯特·馬丁(Robert C. Martin)在其經典著作《代碼整潔之道》中所強調的:“閱讀代碼與編寫代碼的時間,其比例,遠超10:1。……因此,讓代碼易于閱讀,就是讓代碼易于編寫。”

2. “聰明”代碼的陷阱

許多開發者,特別是初學者,常常會有一種傾向,去追求一種“代碼的精煉”,試圖用盡可能少的行數,去實現一個復雜的邏輯。然而,這種“自作聰明的代碼”,雖然在當下,可能會給你帶來一絲“智力上的優越感”,但在未來,它必然會讓你或你的同事,在調試和維護時,付出慘痛的代價。

二、技巧一:用“變量”封裝判斷

這是提升布爾邏輯可讀性的、最立竿見影、也最容易上手的“第一招”。其核心思想,是利用命名,來為“邏輯”賦予“意義”。

1. 問題的表現:“巨石”般的if語句

糟糕的示例:JavaScript// 檢查一個用戶是否有權限,發布一篇緊急的、需要高層審批的文章 if ((user.getRole() === 'editor' && user.getReputation() > 100) || (user.getRole() === 'admin' && user.isSuperAdmin()) && article.isUrgent() && article.getStatus() === 'pending_approval') { // ... 執行發布邏輯 } 要完整、正確地理解上述這個if語句的全部邏輯,對于任何一個初次接觸它的開發者來說,都是一次不小的挑戰。

2. 解決方案:引入“解釋性變量”

我們可以將這個巨大的“邏輯石塊”,敲碎成幾塊更小的、并為每一塊,都貼上一個清晰的“意義標簽”(即變量名)。

- 優化后的示例:JavaScript

const isExperiencedEditor = user.getRole() === 'editor' && user.getReputation() > 100; const isAuthorizedAdmin = user.getRole() === 'admin' && user.isSuperAdmin(); const isReadyForUrgentPublishing = article.isUrgent() && article.getStatus() === 'pending_approval'; if ((isExperiencedEditor || isAuthorizedAdmin) && isReadyForUrgentPublishing) { // ... 執行發布邏輯 }

通過引入這三個“解釋性變量”,我們成功地,將一段需要被“逐字解析”的“代碼”,轉變為了一段可以被“流暢閱讀”的“文章”。if語句本身,變得不言自明,幾乎不再需要任何額外的注釋。

三、技巧二:用“函數”拆解邏輯

如果說“變量封裝”,是對邏輯的“打包”,那么,“函數拆解”,則是對邏輯的“升維”。它將一段邏輯,從一次性的“描述”,提升為了一個可被復用、可被獨立測試的“能力單元”。

1. 原則:邏輯的“單一職責”

一個函數,應該只做好一件事。一個復雜的布爾邏輯判斷,其本身,就是一件獨立的、值得被封裝起來的“事”。

糟糕的示例:在一個巨大的processOrder函數中,包含了數十行用于判斷“一個訂單是否適用某種特定折扣”的復雜邏輯。

優化后的示例:JavaScriptfunction processOrder(order, customer) { // ... 其他邏輯 ... if (isEligibleForSpecialDiscount(order, customer)) { applySpecialDiscount(order); } // ... 其他邏輯 ... } function isEligibleForSpecialDiscount(order, customer) { const isLargeOrder = order.getTotalPrice() > 1000; const isLoyalCustomer = customer.getRegistrationYears() > 3; const isHolidaySeason = isWithinHolidayPeriod(new Date()); return (isLargeOrder && isLoyalCustomer) || isHolidaySeason; }

通過將復雜的判斷邏輯,抽取到一個獨立的、命名清晰的函數isEligibleForSpecialDiscount中,我們的主流程processOrder變得極其干凈、易于理解。

2. 函數拆解的巨大優勢

可復用性:這個isEligibleForSpecialDiscount的邏輯,未來,可能在產品的其他地方(例如,購物車頁面的價格預估),也需要被使用。

可測試性:我們可以為isEligibleForSpecialDiscount這個“純函數”,編寫一系列獨立的、精準的**單元測試**,來100%地,覆蓋其所有的邏輯分支。這遠比去測試那個包含了無數副作用的、巨大的processOrder函數,要容易得多。

四、技巧三:擁抱“肯定”,規避“否定”

人類的大腦,在處理“否定”邏輯,特別是“雙重否定”邏輯時,其效率,遠低于處理“肯定”邏輯。代碼的清晰度,常常與其中“感嘆號 !”的數量,成反比。

糟糕的示例:JavaScriptif (!user.isNotActive()) { // ... } 你需要花費額外的腦力,去進行一次“負負得正”的邏輯轉換,才能理解,這其實就是 if (user.isActive())。

另一個糟糕的示例:JavaScriptif (!(status === 'closed' || status === 'cancelled')) { // ... } 這段代碼,雖然沒有雙重否定,但“不等于A或B”,依然不如其“等價的”肯定式表達,來得直觀。

【解決方案】:

封裝“肯定式”的查詢方法:在你的類或對象中,盡量提供“肯定式”的查詢方法。例如,除了isDisabled,最好再提供一個isEnabled。

運用“德摩根定律”簡化邏輯:德摩根定律,是邏輯代數中的一個基本定理,它可以幫助我們,優雅地,將一個復雜的“否定”表達式,轉化為一個更易于理解的“肯定”表達式。

!(A || B) 等價于 !A && !B

!(A && B) 等價于 !A || !B

應用于上面的例子:!(status === 'closed' || status === 'cancelled') 就等價于 status !== 'closed' && status !== 'cancelled'。

五、技巧四:用“括號”消除歧義

永遠不要,高估你自己或你的同事,對“運算符優先級”的記憶能力。雖然,在大多數語言中,邏輯“與”&&的優先級,都高于邏輯“或”||,但依賴于這個隱式的規則,來編寫代碼,是一種極其危險的、不負責任的行為。

有潛在歧義的(壞)示例: if (user.isLoggedIn && user.hasPaid || user.isAdmin)

清晰無歧義的(好)示例: if ((user.isLoggedIn && user.hasPaid) || user.isAdmin)

添加一對看似“多余”的括號,其所增加的“打字成本”,遠低于它在未來,為無數閱讀者,所節省下來的“理解成本”和“糾錯成本”。

六、其他實踐與工具支持

提前返回(Guard Clauses):這是一種旨在降低代碼嵌套深度、提升線性可讀性的強大技巧。

反例(深度嵌套):JavaScriptfunction processPayment(user, card) { if (user != null) { if (card != null && card.isValid()) { // ... 真正核心的支付邏輯,被包裹在深深的嵌套里 } } }

正例(提前返回):JavaScriptfunction processPayment(user, card) { if (user == null) { return; // 條件不滿足,立即退出 } if (card == null || !card.isValid()) { return; // 條件不滿足,再次立即退出 } // ... 真正核心的支付邏輯,處于代碼的頂層,非常清晰 }

三元運算符的審慎使用:三元運算符 (condition ? a : b),在處理簡單的二元賦值時,非常簡潔。但嚴禁使用“嵌套”的三元運算符,那會創造出比深度嵌套的if語句,更難以理解的代碼。

代碼規范與團隊共識:團隊應就“如何編寫清晰的布爾邏輯”,達成共識,并將其,沉淀為團隊的《編碼規范》。這份規范,可以被高效地,管理在像 Worktile 或 PingCode 的知識庫中。

靜態分析與代碼審查:

現代的“靜態代碼分析”工具,可以被配置為,自動地,檢查出那些“圈復雜度”過高的、即包含了過多邏輯分支的“危險函數”,并給出警告。

代碼審查,則是最后一道、也是最重要的人工防線。在 PingCode 的代碼評審流程中,團隊成員,可以就一段復雜的邏輯,進行上下文關聯的、充分的討論,確保其不僅“正確”,而且“清晰”。

常見問答 (FAQ)

Q1: 把一個復雜的if判斷拆分成多個變量,會不會影響程序性能?

A1: 在99.99%的情況下,完全不會。現代的編譯器和解釋器,都極其智能,它們在進行優化的過程中,能夠輕易地,識別出這種“解釋性變量”,并將其,內聯(inline)為與原始復雜版本,性能完全相同的機器碼。為了追求那微乎其P微的、幾乎不存在的性能差異,而犧牲代碼的“可讀性”,是典型的“過早優化”,得不償失。

Q2: 什么是“圈復雜度”?它和布爾邏輯有什么關系?

A2: “圈復雜度”,是一個用于**度量代碼“邏輯復雜性”**的軟件度量標準。簡單來說,一段代碼中,包含的if, while, for等判斷和循環分支越多,其圈復雜度就越高。一個充滿了復雜布爾邏輯的函數,其圈復雜度,必然會很高,這也意味著,它更難被理解、被測試,也更容易隱藏缺陷。

Q3: “尤達表示法”(如 if (5 == x))對提升布爾邏輯的可讀性有幫助嗎?

A3: “尤達表示法”的主要目的,并非為了“提升可讀性”(對于很多人來說,它反而降低了可讀性),而是為了“防止”將比較運算符==,誤寫為賦值運算符=的經典錯誤。它是一種“防御性”的編程技巧。

Q4: 什么時候應該使用 switch 語句,而不是 if-else if 鏈?

A4: 當你需要對“同一個”變量的、“多個、離散的、等值的”情況,進行判斷時,switch 語句,在“代碼結構”和“可讀性”上,通常,會比一個冗長的if-else if鏈,顯得更清晰、更優雅

)

)

:DOM操作性能優化)

)