在全球化競爭加劇的當下,制造型外貿企業正面臨訂單碎片化、供應鏈復雜化、合規風險上升等多重挑戰。數字化轉型已成為企業突破增長瓶頸、構建核心競爭力的必選項。然而,許多企業在推進過程中因選型不當陷入“系統孤島”“數據失真”“流程低效”等困境。

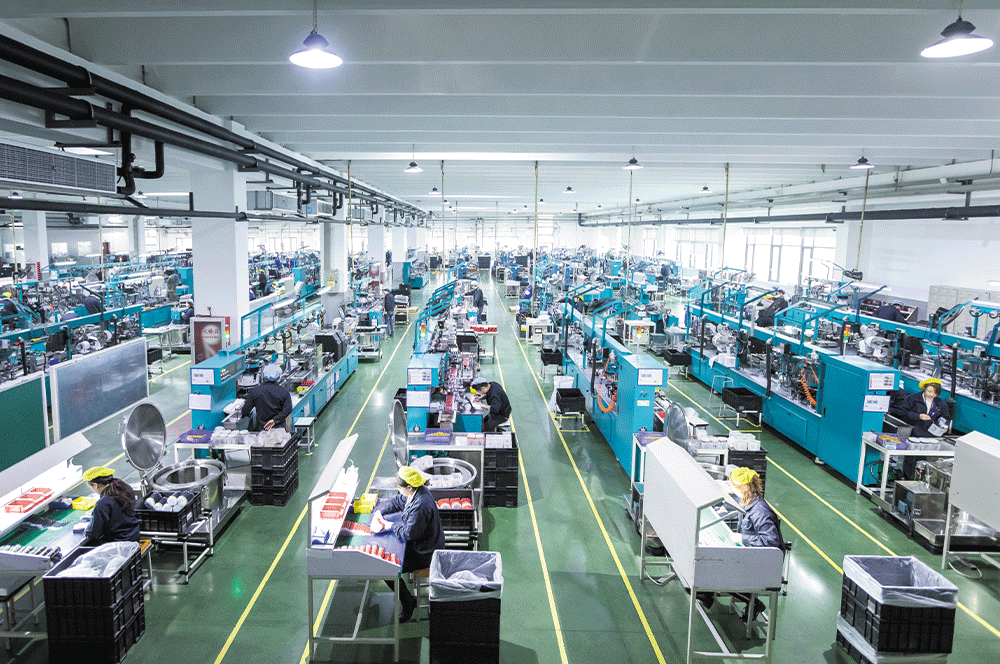

制造型外貿企業的核心痛點:從生產車間到國際市場的管理困境

1.供應鏈協同低效:訂單交付周期長,庫存成本高

場景:外貿訂單需同步協調海外客戶、國內工廠、物流商等多方,傳統郵件/電話溝通易導致信息延遲。

痛點:庫存數據不實時導致缺貨或積壓,物流環節信息斷層引發交貨延遲,客戶滿意度下降。

案例:某家電出口企業因未實時共享生產進度,導致海外客戶緊急追加訂單時無法及時響應,丟失百萬級訂單。

2.數據孤島嚴重:業務決策依賴“經驗主義”

場景:銷售、生產、財務部門使用獨立系統,數據格式不統一,需人工匯總分析。

痛點:管理層無法實時獲取訂單利潤率、庫存周轉率等關鍵指標,決策滯后。

案例:某服裝外貿企業因未整合海關數據與內部訂單系統,誤判市場需求,導致某款產品積壓庫存超500萬元。

3.合規風險頻發:多國法規適應成本高

場景:出口需符合歐盟CE認證、美國FDA標準等,傳統手工文檔管理易出錯。

痛點:合規文件缺失或版本混亂引發海關扣貨,甚至面臨法律訴訟。

案例:某醫療器械出口企業因未及時更新歐盟MDR認證文件,導致整批貨物被銷毀,損失超200萬元。

4.成本控制粗放:隱性成本吞噬利潤

場景:生產環節存在物料浪費、設備閑置,采購環節依賴“人情關系”導致成本虛高。

痛點:缺乏成本動態分析工具,無法精準定位利潤流失點。

案例:某五金外貿企業通過ERP系統發現某供應商報價虛高15%,年節約采購成本超300萬元。

對癥下藥:外貿ERP系統如何破解制造型外貿企業痛點?

1.功能匹配度:貼合外貿業務全鏈路

供應鏈協同:支持多幣種、多語言訂單管理,集成海關數據與物流跟蹤。

合規管理:內置各國法規庫,自動生成合規文件并留痕。

成本精算:按訂單/批次歸集原材料、人工、物流成本,支持動態調價。

2.技術架構:支撐全球化部署與彈性擴展

云端部署:支持海外分支機構實時訪問,降低IT維護成本。

API集成:無縫對接CRM、MES、WMS等系統,避免數據重復錄入。

微服務架構:可按需擴展AI預測、移動端審批等功能模塊。

3.用戶體驗:降低員工抵觸情緒

操作簡化:支持掃碼報工、語音錄入等移動端功能,減少培訓成本。

可視化看板:實時顯示訂單利潤率、庫存周轉率等指標,輔助快速決策。

權限管理:按角色分配數據訪問權限,保護核心工藝參數。

4.實施服務:確保系統真正落地

標準化流程:供應商需提供從數據遷移到員工培訓的全流程方案。

長期支持:簽訂年度服務協議,確保系統持續優化。

變革管理:協助制定激勵政策,推動員工從“被動使用”轉向“主動依賴”。

外貿ERP選型四步法:為企業量身定制“數字化大腦”

第一步:需求調研:深挖痛點、明確目標

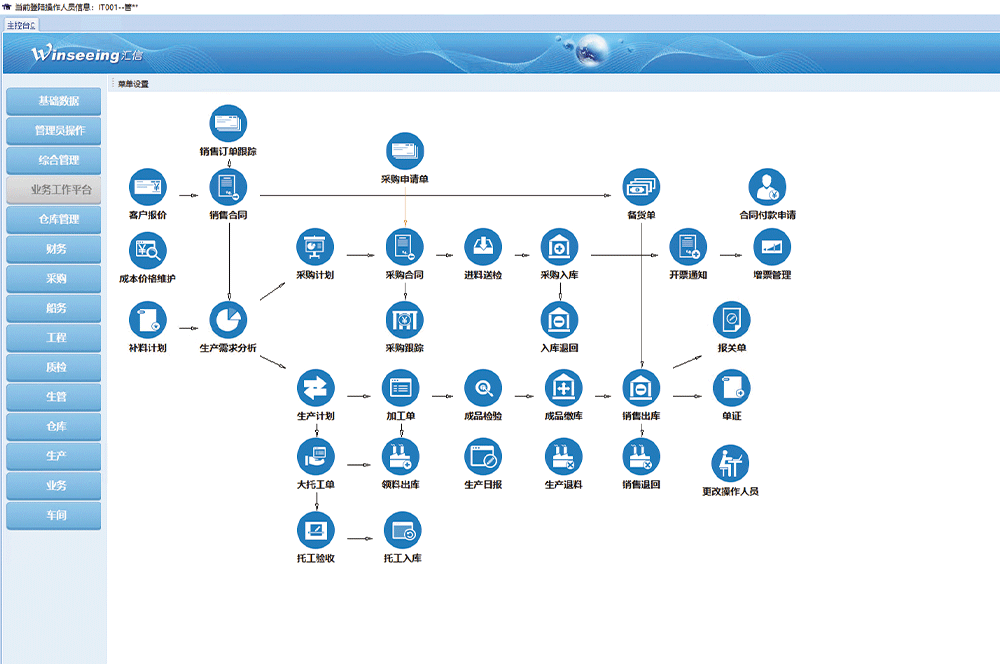

梳理業務場景:從接單、排產、采購、質檢、發運到財務核算,畫出一張“業務流程圖”。

痛點優先級排序:將痛點進行打分,列出“必須解決”“可后置”“可通過培訓或流程優化解決”。

未來預留空間:考慮未來外貿拓展、工廠擴產、新增品類等可能,對ERP的擴展性提出初步要求。

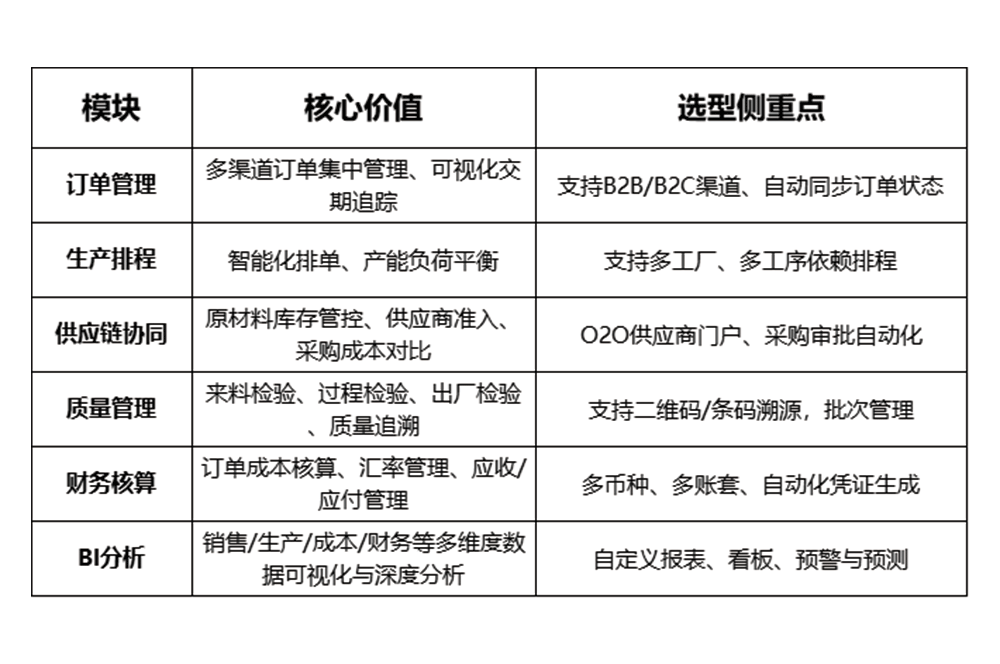

第二步:核心功能對標:抓住“關鍵少數”

第三步:易用性與落地保障:看得見、學得會、用得起

操作界面:演示環境上手測評,確認界面邏輯是否符合各部門習慣。

實施服務:考察行業經驗、交付能力、項目團隊規模與響應速度。

培訓與支持:查看廠商是否提供系統化的上線培訓、文檔手冊、在線社區與定期回訪。

第四步:總擁有成本(TCO)與ROI評估

一次性投入:軟件授權費、實施費、硬件及基礎設施改造。

持續性投入:年度運維費、二次開發與升級費用。

可量化收益:

>> 訂單管理效率提升x%→縮短交期y天

>> 庫存降低z%→減少資金占用

>> 生產計劃沖突減少→降低停工損失

通過簡易的財務模型測算,確保外貿ERP項目在1–2年內實現投資回報。

制造型外貿企業的ERP選型,絕非簡單的軟件采購,而是一場關乎企業未來發展的戰略抉擇。它本質上是通過管理工具的迭代,實現組織能力的全面升級。在這個過程中,企業應以業務痛點為錨點,構建“場景適配-功能驗證-技術賦能”的三維評估體系,全面、深入地考量系統的適用性和價值。?

企業要避免陷入“唯品牌論”或“唯低價論”的誤區。知名品牌的ERP系統固然在穩定性和功能完整性上有一定優勢,但未必完全契合企業的特定業務需求,且往往伴隨著高昂的成本。而過于追求低價,可能導致系統功能不完善、服務不到位,最終影響實施效果,甚至給企業帶來損失。?

當外貿ERP系統真正實現從數據記錄者到價值創造者的角色轉變,深度融入企業的業務流程和管理決策,成為企業運營的“智慧大腦”時,企業才能在全球貿易競爭的浪潮中,構建起不可替代的數字化競爭力,實現可持續的高質量發展。

:全面解析容器化革命 | 2025 終極指南)

)

——學習筆記)

)

與LCS(最長公共子序列))