一、request 請求?

?

先理解:Request?是啥?

用戶訪問你的網站時,會發一個?“請求包”?📦 ,里面裝著:

- 想訪問啥路徑?用啥方法(GET/POST 等)?

- 帶了啥頭信息(比如 Cookies)?

- 有沒有傳表單、文件?

- 客戶端 IP 是啥?

- 用戶登錄狀態是啥?

Django 把這些信息封裝成?HttpRequest?對象(一般叫?request?),視圖函數里拿到它,就能 “拆包” 提取信息啦~

Request 請求的分類角度 🌐

這張圖是 “總綱”,告訴你可以從?三個維度?分析?request?:

| 角度 | 關注啥內容? | 類比(超通俗) |

|---|---|---|

| HTTP 協議角度 | 請求行(方法、路徑)、請求頭、請求正文 | 快遞單上的 “地址、電話、包裹內容” |

| TCP 協議角度 | 客戶端 IP(用戶的網絡地址) | 快遞單上的 “發件人 IP 地址” |

| 網站功能角度 | 用戶身份、Session(會話數據) | 快遞單上的 “收件人信息、專屬標記” |

?

HTTP 協議角度 👉 拆 “請求的核心內容”

代碼里的?echo?視圖,把?HTTP 請求的關鍵部分?提取出來,返回給用戶看~

def echo(request: HttpRequest):# 用 f-string 拼接 HTML 內容,把 request 的信息嵌入進去html = f"""請求行 請求方法:{request.method} # 比如 GET/POST/PUT 等,告訴服務器“想干啥”請求路徑:{request.path} # 比如 /hello123 ,告訴服務器“訪問哪個頁面”查詢字符串:{request.GET} # 比如 ?name=beifan ,是 URL 里帶的參數請求頭 請求頭:{request.headers} # 裝著瀏覽器信息、Cookies 等,像“附加說明”請求正文 {request.body} # POST 請求時,表單、JSON 數據會存在這里"""return HttpResponse(html)

超通俗解釋:

- 你訪問網站時,瀏覽器會發一個 “超級詳細的快遞” 給服務器~

request.method?是 “快遞單上的操作類型”(比如 “我要查詢”“我要寄件”)request.path?是 “快遞單上的地址”(比如 “北京市朝陽區 xxx 路”)request.headers?是 “快遞單上的備注”(比如 “ fragile 易碎”“需要冷藏”)request.body?是 “包裹里的東西”(如果是 POST 請求,表單、文件會存在這里)

?

TCP 協議角度 👉 拿 “客戶端 IP”

代碼里的?echo?視圖,專門提取?用戶的 IP 地址?:

def echo(request: HttpRequest):# 提取客戶端 IP ,這里處理了“代理轉發”的情況(很多網站會用反向代理,比如 Nginx)ip = request.META.get("HTTP_X_FORWARDED_FOR", request.META['REMOTE_ADDR'])html = f"""客戶端IP:{ip} # 用戶的網絡地址,比如 192.168.1.100"""return HttpResponse(html)

超通俗解釋:

- 每個設備上網都有 “網絡身份證”(IP 地址),服務器需要知道 “誰在訪問我”~

- 有時候用戶是通過 “代理服務器” 訪問的(比如公司網絡、CDN),

HTTP_X_FORWARDED_FOR?就是 “真實身份證”,REMOTE_ADDR?是 “代理的身份證”~ - 這段代碼會優先拿 “真實身份證”,拿不到就用 “代理的身份證”~

?

網站功能角度 👉 拿 “用戶身份 & Session”

代碼里的?echo?視圖,提取?和用戶身份、會話相關的信息?:

def echo(request: HttpRequest):html = f"""當前用戶:{request.user} # 登錄后顯示用戶名,沒登錄可能是匿名用戶Session數據:{request.session.get("name", "beifan")} # 從 Session 里取數據,沒有就默認 "beifan""""return HttpResponse(html)

超通俗解釋:

request.user:告訴你 “當前是誰在訪問”~ 登錄后是用戶名,沒登錄就是 “匿名用戶”(像 “快遞單上的收件人姓名”)request.session:是服務器給用戶的 “專屬小本本”📒 ,用戶每次訪問都帶著,能存登錄狀態、偏好設置等~- 比如你登錄后,

session?里存了?{"name": "beifan"}?,下次訪問就能直接拿到!

- 比如你登錄后,

?

核心邏輯 🌟

所有代碼都是圍繞?“如何從?request?里提取信息”?展開:

- 從?HTTP 協議角度:拆請求行、頭、正文 → 看 “請求的原始內容”

- 從?TCP 協議角度:拆客戶端 IP → 看 “誰在訪問”

- 從?網站功能角度:拆用戶身份、Session → 看 “用戶是誰,有啥專屬數據”

最終目的:讓你明白?request?里 “藏著這么多有用的信息”,以后寫視圖時,想拿啥就從對應的地方取~

?

二、認識幾個格式轉換的函數?

json.dumps是 Python 標準庫json中的一個函數 ,它的主要作用是將 Python 對象(如字典、列表等)轉換為 JSON 格式的字符串。

import json# 示例1:轉換字典

data_dict = {"name": "Alice", "age": 25}

json_str = json.dumps(data_dict)

print(json_str)

# 輸出: {"name": "Alice", "age": 25}# 示例2:轉換列表

data_list = [1, 2, 3, "four"]

json_str = json.dumps(data_list)

print(json_str)

# 輸出: [1, 2, 3, "four"]

ensure_ascii:默認為True,在這種情況下,非 ASCII 字符會被轉義成 Unicode 編碼形式(如\uXXXX)。如果設置為False,則會以原始的非 ASCII 字符形式輸出。

data = {"名字": "張三"}

print(json.dumps(data))

# 輸出: {"\u540d\u5b57": "\u5f20\u4e09"}print(json.dumps(data, ensure_ascii=False))

# 輸出: {"名字": "張三"}

indent:用于設置縮進,使輸出的 JSON 字符串更具可讀性,常用于調試或格式化輸出。它可以是一個整數,表示縮進的空格數,也可以是字符串(如\t表示制表符)。

data = {"name": "Bob", "hobbies": ["reading", "swimming"]}

print(json.dumps(data, indent=4))

# 輸出:

# {

# "name": "Bob",

# "hobbies": [

# "reading",

# "swimming"

# ]

# }

sort_keys:默認為False,如果設置為True,在轉換字典時,會按照鍵的字母順序對鍵值對進行排序后輸出。

data = {"c": 3, "a": 1, "b": 2}

print(json.dumps(data))

# 輸出: {"c": 3, "a": 1, "b": 2}print(json.dumps(data, sort_keys=True))

# 輸出: {"a": 1, "b": 2, "c": 3}

?

json.loads?是 Python 的?json?模塊里的一個函數,作用是?把 JSON 格式的字符串,轉換成 Python 能直接用的數據類型(比如字典、列表)

?

data = json.loads(request.body)

request.body:Django 里?request?對象的?body?屬性,存的是?客戶端發過來的原始數據(二進制字符串),比如客戶端 POST 一個 JSON 數據?{"c": 3},request.body?拿到的是?b'{"c": 3}'(二進制格式的 JSON 字符串 )。json.loads(...):把這個二進制字符串(轉成普通字符串后),解析成 Python 的字典?{"c": 3},這樣?data?就可以像普通字典一樣用(比如?data['c']?取到?3?)。

?

json.loads?的核心作用:“JSON → Python”

import json# 這是一個 JSON 格式的字符串(字符串里的內容符合 JSON 語法)

json_str = '{"c": 3}'# 用 json.loads 解析,轉成 Python 字典

python_dict = json.loads(json_str)print(python_dict) # 輸出: {'c': 3}

print(type(python_dict)) # 輸出: <class 'dict'>

- 輸入:JSON 格式的字符串(必須用雙引號,符合 JSON 規范 )。

- 輸出:Python 的字典(或列表、數字等,取決于 JSON 內容 )。

?

三、為什么需要?json.loads?

因為客戶端和服務器通信時,只能傳 “字符串”(HTTP 協議的限制 )。

如果客戶端要傳復雜數據(比如字典、列表),必須先轉成 JSON 字符串(json.dumps?干的事 ),服務器收到后,再用?json.loads?轉成 Python 能處理的數據類型。

就像你給外國朋友寫信,得用 “國際通用語言(JSON 字符串)”,朋友收到后,用?json.loads?翻譯成自己能懂的語言(Python 字典 )。

?

和?json.dumps?的關系(“反向操作”)

json.dumps:把 Python 數據(字典、列表等)轉成 JSON 字符串(Python → JSON?)。json.loads:把 JSON 字符串轉成 Python 數據(JSON → Python?)。

這倆是 “一對”,經常一起用在前后端數據交互場景:

- 前端用?

JSON.stringify(類似?json.dumps?)把數據轉成 JSON 字符串,發給后端。 - 后端用?

json.loads?把 JSON 字符串轉成 Python 數據,處理完后,再用?json.dumps?轉回 JSON 字符串,返回給前端。

?

三、認識Querydict類型?

QueryDict?本質是 Python 對象,但它又和普通?dict?不太一樣,這得從 Django 的設計邏輯說起

?

? 先明確:所有能在 Python 里操作的東西,都是 “Python 對象”

Python 里幾乎一切皆對象:

- 普通字典?

{"a": 1}?是對象(dict?類型) - 字符串?

'abc'?是對象(str?類型) - 甚至數字?

123?也是對象(int?類型)

所以?QueryDict?作為 Django 定義的自定義類,自然也是 Python 對象,只不過它是 Django 為了處理 HTTP 請求參數,專門設計的 “特殊字典”~

?

? QueryDict?是 “特殊定制的 Python 對象”

Django 里的?QueryDict?繼承自 Python 的?dict,但增強了處理 HTTP 請求參數的能力,核心是為了應對兩個場景:

1. 支持 “一個鍵對應多個值”(HTTP 查詢參數的特性)

HTTP 的查詢參數(如??a=1&a=2)允許同一個鍵(a)出現多次,普通?dict?會直接覆蓋值(只能存?{'a': 2}?),但?QueryDict?可以存成列表({'a': ['1', '2']}?)。

比如你的請求 URL 是??a=1&a=2,Django 會把參數解析成:

request.GET # QueryDict: {'a': ['1', '2']}

?

這樣就能正確處理 “同一個鍵傳多個值” 的場景(比如復選框多選)。

?

2. 提供更貼合 HTTP 請求的方法

QueryDict?還加了很多實用方法,比如:

getlist('a'):直接獲取鍵?a?對應的所有值(返回?['1', '2']?)urlencode():把?QueryDict?轉成 URL 編碼的字符串(a=1&a=2?)

這些方法讓處理 HTTP 請求參數更方便,是普通?dict?做不到的~

?

四、為什么字典是單引號 json是雙引號?

這個問題涉及 Python 語法和 JSON 規范的差異,本質是兩種 “數據格式” 的設計約定,咱們用 “方言 vs 國際語” 的思路理解~ 🗣?

Python 字典用單引號:語法靈活性

Python 里的字典,鍵值對的字符串可以用?單引號?或?雙引號,甚至混用,這是 Python 語法的靈活性:

# 合法的 Python 字典

my_dict = {'name': "beifan", # 單引號、雙引號混用"age": 18

}

Python 這么設計,是為了讓開發者寫代碼時更自由(比如字符串里本身有雙引號,就可以用單引號包起來,避免轉義 )。

?

JSON 用雙引號:國際標準規范

JSON 是?“跨語言的數據交換格式”,它的語法有嚴格規范,其中一條就是:字符串必須用雙引號包裹。

這是因為 JSON 的設計目標是 “讓所有語言都能統一解析”,而不同語言對字符串引號的支持不同:

- 比如 JavaScript 里,對象的鍵必須用雙引號(

{"name": "beifan"}?是合法的,{'name': 'beifan'}?會報錯 )。 - 為了兼容所有語言,JSON 強制規定用雙引號,這樣不管是 Python、JavaScript、Java 還是其他語言,都能一致解析。

?

json.dumps?的作用:自動轉換引號

當你用?json.dumps?把 Python 字典轉成 JSON 字符串時,Python 會自動做兩件事:

- 把字典里的單引號,替換成雙引號(符合 JSON 規范)。

- 處理其他 Python 特有的語法(比如?

None?轉成?null,True?轉成?true?)。

my_dict = {'name': 'beifan'}

json_str = json.dumps(my_dict)

# 輸出: '{"name": "beifan"}'(雙引號)

?

總結:兩種格式的設計目標不同

- Python 字典:是 Python 語言內部使用的數據結構,語法靈活,方便開發者寫代碼。

- JSON:是跨語言的 “數據交換協議”,語法嚴格,確保所有語言都能統一解析。

所以 Python 字典用單引號(或雙引號)都行,但轉成 JSON 后必須用雙引號 —— 這是為了讓其他語言能看懂,實現 “跨語言交流”~

簡單說:單引號是 Python 的 “方言”,雙引號是 JSON 的 “國際語”,json.dumps?就是 “翻譯官”,把 Python 方言翻譯成國際通用的 JSON 語~ 😊

?

五、測試用例實操?

項目結構

Django 服務端(views.py):

寫了 3 個視圖函數(echo/submit/result),負責接收請求、處理數據、返回響應

測試客戶端(test_api.py):

用?requests?庫模擬客戶端,給 Django 服務發?POST 請求(帶 JSON 數據)

驗證服務端返回的響應是否符合預期

?

🐇 echo?視圖函數

def echo(request: HttpRequest):# 將 request.GET(QueryDict 類型)轉成 JSON 字符串返回html = f"{json.dumps(request.GET)}" return HttpResponse(html)

(request:HttpRequest)類型注釋:別人看到?request: HttpRequest,不用猜就知道:這個參數是 Django 封裝的 “請求對象”,里面有?method、body?這些屬性

request.GET:Django 中專門用來接收?URL 查詢參數(如??a=1)的對象,類型是?QueryDict- 作用:訪問該視圖時,會把 URL 里的查詢參數轉成 JSON 字符串返回給客戶端。(JSON 是前后端都能 “看懂” 的 “通用語言”,把數據轉成 JSON 再返回,能讓客戶端(瀏覽器、App 等)更方便地處理數據~)

?

在這個?echo?視圖函數中,HttpResponse(html)?會將經過處理后的?html(這里是包含 URL 查詢參數的 JSON 字符串 )作為響應體,加上默認的響應頭(如?Content-Type: text/html; charset=utf-8?)和狀態碼 200,一起返回給客戶端。

客戶端(通常是瀏覽器)接收到這個 HTTP 響應后,會根據響應頭中的?Content-Type?來決定如何處理響應體內容。如果是?text/html,就會渲染展示 HTML 頁面;如果是?application/json,則可能會將其解析為 JavaScript 對象進行后續操作。

HttpResponse(html)?是 Django 視圖函數將處理結果返回給客戶端的關鍵步驟,它按照 HTTP 協議的規范,將數據包裝成包含狀態行、響應頭和響應體的完整 HTTP 響應,從而實現服務器與客戶端之間的數據交互和信息傳遞。

?

🐇 submit?視圖函數

def submit(request):print(request.body) # 打印請求體(一般 POST 請求會用到,這里可能無實際數據)# 讀取本地 submit.html 文件內容并返回html = open('submit.html', encoding="utf-8").read() return HttpResponse(html)

- 作用:訪問該視圖時,返回?

submit.html?的內容,常用來展示前端頁面。

🐇 test_api.py?測試邏輯

import json

import requests # 發送 GET 請求(帶查詢參數 ?a=1)

resp = requests.get("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1")

print(resp.status_code) # 打印響應狀態碼(如 200 表示成功)

print(resp.text) # 打印響應內容(echo 視圖返回的 JSON 字符串)# 斷言:期望響應內容是 {"a": 1} 的 JSON 字符串

assert resp.text == json.dumps({"a": "1"})

?

為什么表單里面沒有數據類型({"a":"1"}而不是{"a":1}) 都按照字符串進行處理??

表單是 “傳遞文本的載體”,類型由后端決定

表單的作用就像 “快遞單”:前端只負責把用戶輸入的內容以 “字符串” 形式傳給服務器,不關心內容的實際類型。而服務器(后端)拿到字符串后,再根據業務場景轉成需要的類型(數字、布爾值、日期等)。

這種設計看似 “粗糙”,實則是 Web 開發中 “兼容性” 和 “靈活性” 的平衡 —— 既保證了所有系統都能互通,又讓開發者能按需處理數據~

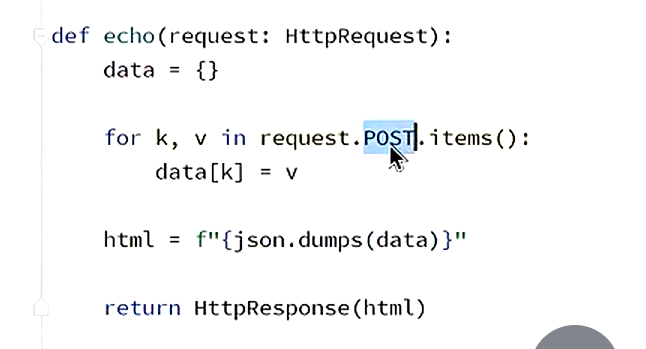

想解決?QueryDict?轉字典后,值帶列表中括號?[ ]?的問題!

比如想把?{"b": ["2"]}?變成?{"b": "2"},這確實是 Django 處理表單數據時的常見需求,咱們一步步講清楚怎么實現~

?

先明白為什么會有中括號?[ ]?

request.POST?是?QueryDict?類型,它的設計是?“一個鍵可以對應多個值”(比如表單里多個同名的復選框),所以即使只有一個值,也會存成列表形式(["2"])。

- 表單提交?

b=2,request.POST?實際是?QueryDict({'b': ['2']}) - 直接轉字典會變成?

{'b': ['2']},JSON 序列化后就是?{"b": ["2"]}

?

?

- 前端表單里的字段(比如輸入框、單選框)只會傳一個值(比如?

b=2?不可能同時傳?b=2&b=3)。 - 你明確知道 “每個鍵只有一個值”,列表里的其他元素不存在(或者不需要)。

這時候,取列表的第一個元素?v[0]?是安全的,比如:

# 原代碼:v 是列表 ['2'],存成 data[k] = v → 結果 {'b': ['2']}

# 改后代碼:取 v[0] → 結果 {'b': '2'}

for k, v in request.POST.items():data[k] = v[0] # 只取列表第一個元素,自然去掉了中括號?

六、基于 Django Session 的 “訪問計數” 功能?

整體流程:“客戶端請求 → 服務端計數 → 測試驗證”

- Django 服務端:

echo?視圖通過?request.session?記錄用戶的 “訪問次數”,每次訪問計數 +1,再返回當前計數。 - 測試客戶端:用?

requests.Session()?模擬同一個客戶端,多次發送 POST 請求到?echo?視圖,驗證每次返回的計數是否符合預期(第一次?1、第二次?2、第三次?3…)。

?

Django 服務端:echo?視圖(核心計數邏輯)

from django.http import HttpRequest, HttpResponse

import jsondef echo(request: HttpRequest):# 1. 從 Session 中獲取 'num',默認值為 0(第一次訪問時,Session 中無 'num')num = request.session.get("num", 0) # 2. 計數 +1(每次訪問,計數自增)num = num + 1 # 3. 把新的計數存回 Session(下次訪問時,能拿到更新后的值)request.session['num'] = num # 4. 轉成 JSON 字符串,返回給客戶端html = f"{json.dumps({'num': num})}" return HttpResponse(html)

num?在這里是一個?“計數器變量”,專門用來記錄?“同一個用戶訪問當前視圖的次數”

?

??request.session:用戶的 “專屬儲物柜”

request.session?是 Django 為每個訪問網站的用戶(客戶端)準備的?“專屬儲物柜”,用來存這個用戶的臨時數據(比如登錄狀態、訪問次數等)。

- 每個用戶的?

session?是獨立的(就像每個儲物柜有不同的鑰匙),A 用戶的?session?里的數據,B 用戶看不到。 - 這個 “儲物柜” 里的數據以?鍵值對?形式存儲(類似字典),比如可以存?

{"num": 3, "username": "張三"}。

?

??get("num", 0):安全地取數據

這是字典(或類字典對象)的常用方法,作用是:

- 嘗試從?

session?里找?鍵為?num?的值(比如之前存過?num=2,就會取到?2)。 - 如果找不到這個鍵(比如用戶第一次訪問,

session?里還沒有?num),就返回?默認值?0。

?

? 訪問計數

假設這是用戶第一次訪問網站:

request.session?里還沒有?num?這個鍵,所以?request.session.get("num", 0)?會返回?0?→?num = 0。

用戶第二次訪問時:

- 因為第一次訪問后,代碼里已經把?

num?存回了?session(比如?request.session['num'] = 1),所以這次會取到?1?→?num = 1。

以此類推,每次訪問都會拿到上一次存的計數,實現 “累加” 效果。

測試客戶端:requests.Session()?模擬用戶請求

測試代碼用?requests?庫模擬客戶端,重點是用?requests.Session()?保持 Session(Cookie),讓服務端認為是 “同一個用戶的多次請求”。

import json

import requests# 1. 創建 Session 對象(自動管理 Cookie,模擬同一個客戶端)

session = requests.Session() # 2. 第一次請求:模擬客戶端訪問 echo 視圖

resp = session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1",cookies={"d": "4"} # 可選:手動設置 Cookie(實際 Django 會自動處理 Session Cookie)

)

print(resp.status_code) # 打印狀態碼(預期 200)

print(resp.text) # 打印響應內容(預期 {"num": 1})

# 驗證:第一次訪問,計數應為 1

assert resp.text == json.dumps({"num": 1}) # 3. 第二次請求:同一個 Session,再次訪問 echo 視圖

resp = session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1",cookies={"d": "4"}

)

print(resp.status_code)

print(resp.text) # 預期 {"num": 2}

# 驗證:第二次訪問,計數應為 2

assert resp.text == json.dumps({"num": 2}) # 4. 第三次請求:繼續驗證計數

resp = session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1",cookies={"d": "4"}

)

print(resp.status_code)

print(resp.text) # 預期 {"num": 3}

# 驗證:第三次訪問,計數應為 3

assert resp.text == json.dumps({"num": 3})

?

客戶端代碼里的?session.post("http://127.0.0.1:8000/beifan/echo?a=1"),通過?URL 路徑?/beifan/echo,借助 Django 的路由系統,精準 “命中” 了?echo?視圖。

?

關鍵邏輯:requests.Session()?保持 Session

為什么用?

requests.Session()?requests.Session()?會自動保存服務器返回的 Cookie,并在后續請求中自動帶上這些 Cookie。這樣,服務端通過 Cookie 識別到 “同一個用戶”,request.session?就能正確關聯到之前的會話,計數才會持續 +1。如果不用?

Session():

每次用?requests.post()?發請求,都是 “新的客戶端”,服務端會認為是不同用戶,num?每次都會從?0?開始(第一次請求?num=1,第二次請求又會從?0?開始,導致計數錯誤)。

?

完整執行流程(以第一次、第二次請求為例)

第一次請求(客戶端→服務端→客戶端)

- 測試代碼執行?

session.post(...),發送第一次請求。 - 服務端?

echo?視圖:request.session.get("num", 0)?→ 取到?0(第一次訪問,Session 中無?num)。num = 0 + 1 = 1?→ 存回?session["num"] = 1。- 返回?

{"num": 1}。

- 測試客戶端收到響應,

assert?驗證?resp.text == '{"num": 1}'?→ 通過。

第二次請求(同一個客戶端再次訪問)

- 測試代碼執行?

session.post(...),Session 對象自動帶上第一次請求的 Cookie。 - 服務端?

echo?視圖:request.session.get("num", 0)?→ 取到?1(Session 中已存?num=1)。num = 1 + 1 = 2?→ 存回?session["num"] = 2。- 返回?

{"num": 2}。

- 測試客戶端收到響應,

assert?驗證?resp.text == '{"num": 2}'?→ 通過。

?

代碼的核心目的

- 服務端:通過?

Session?實現 “用戶訪問計數”,每次訪問計數 +1,體現?“狀態保持”(知道是同一個用戶的多次請求)。 - 測試端:用?

requests.Session()?模擬同一個客戶端,驗證每次訪問的計數是否正確(第一次?1、第二次?2、第三次?3…),體現?“接口自動化測試”。

)

IOU)

)

——graph進階)