目錄

- 1 什么是計算機網絡

- 2 計算機網絡的組成

- 2.1 組成部分上

- 2.2 工作方式上

- 2.3 功能組成上

- 3 計算機網絡的功能

- 3.1 數據通信

- 3.2 資源共享

- 3.3 分布式處理

- 3.4 提高可靠性

- 3.5 負載均衡

- 4 計算機網絡的分類

- 4.1 按分布范圍分類

- 4.2 按傳輸技術分類

- 4.3 按照拓撲結構分類

- 4.4 按使用者分類

- 4.5 按交換技術分類

- 4.6 按傳輸介質分類

- 5 計算機網絡標準化工作

- 6 計算機網絡性能指標

1 什么是計算機網絡

- 一般認為,計算機網絡是一個將分散的、具有獨立功能的計算機系統,通過通信設備和線路連接起來,由功能完善的軟件實現資源共享和信息傳遞的系統。

- 分散的、具有獨立功能的計算機系統,其實指的就是手機、計算機等端設備。

- 通信設備與線路,就是路由器等以及光纖等。

- 資源共享、信息傳遞 是目的。

- 簡而言之,計算機網絡就是一些互聯的、自治的計算機系統的集合。

2 計算機網絡的組成

2.1 組成部分上

計算機網絡由 硬件、軟件、協議 三大部分組成:

- 硬件 主要由主機(也稱端設備)、通信鏈路(雙絞線、光纖)、交換設備(路由器、交換機)和通信處理器(網卡)等組成。

- 軟件 多屬于計算機網絡五層結構中的應用層,各種實現資源共享的、以及方便用戶的工具軟件組成。

- 協議,是網絡的核心,規定了網絡傳輸數據時所遵循的規范。

2.2 工作方式上

從工作方式上看,計算機網絡分為邊緣部分和核心部分:

- 邊緣部分: 由所有連接到因特網上,供用戶使用的主機組成。

- 核心部分: 由大量的網絡以及連接這些網絡的路由器組成,為邊緣部分提供連通性以及交換服務。

2.3 功能組成上

計算機網絡由通信子網和資源子網組成:

- 通信子網 傳輸各種介質,通信設備和相應的網絡協議組成,使得網絡具有數據傳輸、交換、控制和存儲的功能,實現聯網計算機之間的數據通信。

- 資源子網 由實現資源共享功能的設備及其軟件組成,向網絡用戶提供共享其他計算機上的硬件資源、軟件資源和數據資源的服務。

總而言之,通信子網負責通信,信息傳遞,資源子網負責資源共享。

3 計算機網絡的功能

計算機網絡主要有以下五種功能:數據通信、資源共享、分布式處理、提高可靠性、負載均衡。其中,數據通信 以及 資源共享 是最重要的兩項功能。

3.1 數據通信

數據通信是計算機網絡最基本最重要的功能,用來實現聯網計算機之間的各種信息的傳遞,可以說,數據通信,是計算機網絡最重要的功能和目的。

3.2 資源共享

資源共享包含軟件資源共享、數據共享、以及硬件共享。這種共享使得計算機網絡中各資源分工協作,極大提高硬件、軟件以及數據資源的利用率。

3.3 分布式處理

當計算機網絡中某個端系統的負荷過重時,可以選擇將其任務分配給網絡中其他計算機系統,從而利用空閑計算機資源以提高整個系統的資源利用率。

3.4 提高可靠性

計算機網絡中各臺計算機可以通過網絡互為替換機。

3.5 負載均衡

將工作任務均衡地分配給網絡中地各臺計算機。

4 計算機網絡的分類

4.1 按分布范圍分類

按分布范圍來分類,可以按照覆蓋范圍逐漸縮小分為:廣域網、城域網、局域網、個人區域網。

- 廣域網(WAN): 提供長距離通信,覆蓋范圍幾十千米到幾千千米,是因特網的核心部分,由高速鏈路了組成,具有較大額通信容量。

- 城域網(MAN): 覆蓋范圍 5~50 公里,多采用以太網技術。

- 局域網(LAN): 局域網使用廣播技術,廣域網使用交換技術,覆蓋直徑為幾十米到幾千米。

- 個人區域網(PAN): 將個人的電子設備用無線技術連接起來的網絡,覆蓋面積通常直徑為 10m。

最重要的,在于局域網使用的廣播技術以及廣域網使用的交換技術。后續將細說。

4.2 按傳輸技術分類

- 廣播室網絡: 像是廣播一樣,所有聯網計算機共享一個公共通信信道,當一臺計算機發送報文分組時,其他所有計算機都會聽到這個分組,檢查目的地址來決定是否接收分組。

- **點對點網絡:**每條物理線路連接一對計算機,若通信中兩臺主機之間沒有直接連接,則之間的分組傳輸就需要通過中間結點進行接受、存儲和轉發。

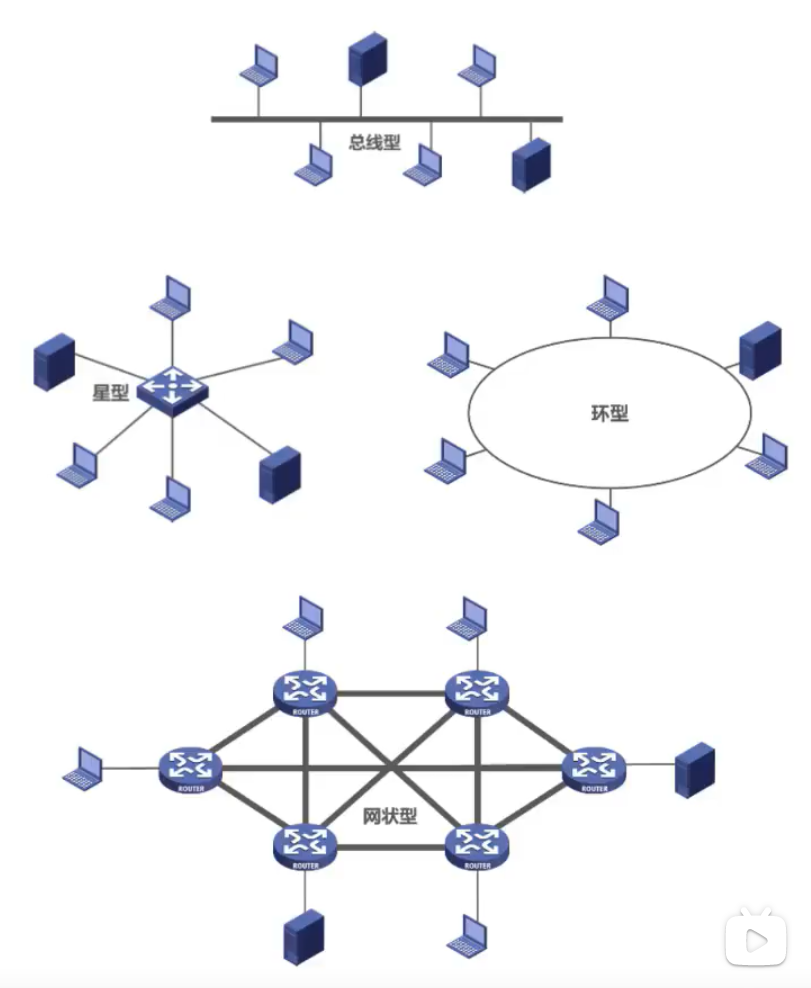

4.3 按照拓撲結構分類

網絡拓撲結構指的是由網中的結點、通信線路構成的之間的組成關系表示的網絡結構。主要分為總線形、星形、環形以及網狀網絡等。

其中,星形、總線形和環狀網絡多用于局域網,網狀多用于廣域網。

- 總線形: 總線形用單根傳輸線將計算機連接起來,優點是建網容易、增減結點方便,缺點是重負載時通信效率不高,對任意一處故障都敏感。

- 星形: 每個終端都以單獨線路的形式與中央設備相連,中央設備一般是交換機、路由器等。星形網絡便于集中控制和管理,但是缺點是成本高,中央設備故障敏感。

- 環形: 所有計算機接口設備連接成一個環狀,可以是單環,也可以是雙環,環中信號是單向傳輸的。

- 網狀: 每個結點至少與兩條路徑相連,多用于廣域網中,有規則性以及非規則性兩種,優點是可靠性高,缺點明顯是控制復雜,線路成本高。

4.4 按使用者分類

按照使用者來分類,分為公用網以及專用網:

- 公用網: 指的是公眾付費使用的,電信公司出資建造的大型網絡。

- 專用網: 為特殊業務特殊建造的網絡,如政府、軍隊網等專用網。

4.5 按交換技術分類

交換技術指的是各臺主機之間、主機與通信設備、通信設備與通信設備之間為交換信息所采用的數據格式和交換方式,主要包含:

- 電路交換網絡: 在源結點和目的結點之間建立一條專用的通路用于數據傳送交換。特點是整個報文的比特流持續不斷的從源點到終點,優點是直接傳送時延小,缺點是線路利用率低,不便于進行差錯控制。

- 報文交換網絡: 源結點數據加上源地址、目的地址以及校驗碼等信息,封裝成報文,整個報文傳送到相鄰結點,全部存儲后,再從該結點轉發到下一個結點,重復直到達到目的結點。

報文交換網絡,又稱為 存儲-轉發網絡。優點是可以較為充分的利用線路容量,可以實現不同鏈路之間不同數據傳輸速率的轉換,可以實現格式轉換,可以實現一對多、多對一的訪問,可以實現差錯控制。缺點是增大了資源開銷,增加了緩沖時延,需要額外的控制機制來保證多個報文順序不亂序,緩沖區難以管理。 - 分組交換網絡: 將數據分成較短的固定長度的數據塊,每個數據塊中加入目的地址、源地址等輔助信息,以 存儲-轉發 的方式進行傳輸。除具備報文交換網絡的優點外,分組交換網絡具有緩沖易于管理,包平均時延更小,網絡占用緩沖區更少,更容易標準化,更適用于應用等特點。

當下主流網絡基本上都可視為分組交換網絡。

4.6 按傳輸介質分類

傳輸介質分為無線和有線兩類,因此網絡可以分為無線網絡和有線網絡兩類。有線網絡又稱為雙絞線網絡、同軸電纜網絡等。無線網絡又可分為藍牙、微波、無線電等類型。

5 計算機網絡標準化工作

因特網所有的標準都以 RFC(Request For Comments)的形式在因特網上發布。

RFC 制定上升為因特網需要經過 4 個階段:

- 因特網草案。

- 建議標準。

- 草案標準。

- 因特網標準。

6 計算機網絡性能指標

性能指標用于衡量計算機網絡的性能。常用的指標如下:

-

帶寬: 網絡通信線路傳送數據的能力,單位:比特/秒。

-

時延: 數據從網絡的一端到另一端所需的總時間,由以下四部分組成:

- 發送時延: 結點將分組所有比特推向傳輸鏈路所需的時間,即從發送分組的第一個比特起,到該分組的最后一個比特發送完畢所需的時間。 發送時延 = 分組長度 / 信道寬度 發送時延 = 分組長度 / 信道寬度 發送時延=分組長度/信道寬度

- 傳播時延: 電磁波在信道中傳播一定的距離所需的時間。即一個比特從鏈路的一端傳播到另一端所需要的時間。 傳播時延 = 信道長度 / 電磁波在信道上的傳播速率 傳播時延 = 信道長度 / 電磁波在信道上的傳播速率 傳播時延=信道長度/電磁波在信道上的傳播速率

- 處理時延: 數據在交換結點為存儲轉發而進行的一些必要操作所花費的時間。比如分組中提取數據部分、差錯檢驗、查找適當路由器等。

- 排隊時延: 分組在進入到路由器緩沖區時需要在輸入排隊中進行等候處理。等路由器確認轉發端口后,還需要在輸出隊列中排隊等候轉發,這就產生了排隊時延。

總時延 = 發送時延 + 傳播時延 + 處理時延 + 排隊時延

-

時延帶寬積: 發送端發送的第一個比特即將到達終點時,發送端已經發送了多少個比特,即 時延帶寬積 = 傳播時延 ? 信道帶寬 時延帶寬積 = 傳播時延 * 信道帶寬 時延帶寬積=傳播時延?信道帶寬 時延帶寬積表示了傳輸管道可以容納的比特數量。

-

往返時延: RTT,指從發送端發出一個短分組,到發送端接收到來自接收端的確認,總共經歷的時延。當然還包含中間的處理時延、排隊時延等等。手機上一般顯示的延遲,就是往返時延。

-

吞吐量: 單位時間內通過某個網絡的實際數據量。

-

速率: 網絡中的速率指的是連接到計算機網絡上的主機在數字信道傳送數據的速率,在計算機網絡中,通常把最高數據傳輸速率稱為帶寬。

-

信道利用率: 信道中百分之多少的時間是有數據通過的,即 信道利用率 = 有數據通過時間 / ( 有 + 無 ) 數據通過時間 信道利用率 = 有數據通過時間 / (有+無) 數據通過時間 信道利用率=有數據通過時間/(有+無)數據通過時間

修改和刪除)

產品規格說明書)