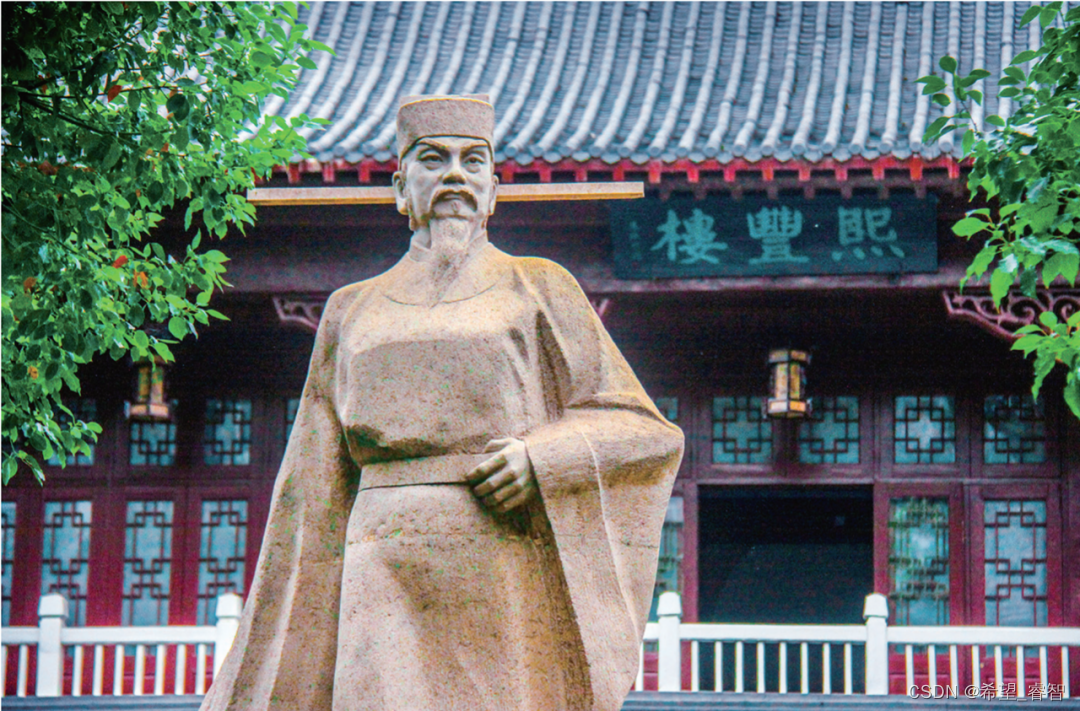

????????王安石,字介甫,號半山,生于北宋真宗天禧五年(公元1021年),卒于哲宗元佑元年(公元1086年),享年66歲。他是中國歷史上杰出的政治家、思想家、文學家和改革家,其一生跌宕起伏,既留下了深刻的政治印記,也創造了不朽的文學作品。他的一生,如同他筆下的詩詞一般,充滿了豪情壯志與深沉思索。從初入仕途的意氣風發,到變法改革的銳意進取,再到晚年罷相隱居的深沉內斂,他的經歷與作品緊密相連,共同構成了他豐富多彩的人生畫卷。

初入仕途

????????王安石自幼聰穎好學,受家庭的熏陶,對儒家經典有著深厚的研究。慶歷二年(1042年),年僅21歲的他以進士第四名的優異成績踏入仕途。這一時期,他多任地方官職,比如:揚州簽判、舒州通判、鄞縣知縣等,親歷民間疾苦,目睹了國家積貧積弱的現狀,這為其后來的改革思想奠定了基礎。

????????在鄞縣任上,王安石推行了一系列旨在改善民生、發展經濟的政策,這些實踐經驗在其文學作品中也有所體現。如《鄞縣經游記》,記錄了他的施政理念與成效,初步展露了其改革者的風貌。這一時期,他深入基層,了解民情,政績顯著。同時,他的文學創作也初露鋒芒。《登飛來峰》便是這一時期的佳作,這首詩是他早年初涉宦海途經杭州時所作。詩中通過描繪登高遠望的景象,寄托了詩人不畏艱難、立志高遠的壯志豪情,體現了深刻的人生哲理和改革家的氣魄。

飛來山上千尋塔,聞說雞鳴見日升。

不畏浮云遮望眼,只緣身在最高層。

變法改革

????????宋神宗即位(公元1067年)后,王安石被召回中央,任翰林學士、參知政事,后升至宰相,開始了轟轟烈烈的“王安石變法”。這一時期,面對國家財政空虛、邊疆不寧的局面,他力推新法,包括:青苗法、募役法、方田均稅法等。這些新法的意圖,在于增加國家收入,提高軍事實力,減輕農民負擔。

????????變法期間,王安石創作了多篇反映其政治理想與改革決心的詩文。公元1069年,王安石初次拜相并開始推行新法改革之時,寫下了這首《元日》。這首詩通過描繪新年元日的景象,寄托了詩人對于新法實施帶來的社會變革和人民生活改善的美好愿景和強烈期待。

爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。

千門萬戶曈曈日,總把新桃換舊符。

罷相隱居

????????然而,變法過程并非一帆風順,而是充滿了波折。由于觸動了保守派和既得利益集團的利益,遭遇了激烈的反對。王安石因此兩度罷相,分別于熙寧七年(公元1074年)和熙寧九年(公元1076年)。在第一次罷相后,王安石退居江寧,這段時間成為他文學創作的高峰期。

????????《泊船瓜洲》便是在這一時期所作,整首詩以景托情,情景交融。既展現了江南春色之美,又透露出詩人內心復雜的情感變化。既有對自然美景的喜愛,也有對仕途波折后渴望寧靜生活的向往,以及對遠方家鄉的無限眷戀。這首詩不僅是王安石個人情感的真實流露,也是其文學成就的一個縮影,反映了宋代文人士大夫在仕途與個人情感之間的掙扎與平衡。

京口瓜洲一水間,鐘山只隔數重山。

春風又綠江南岸,明月何時照我還。

晚年歲月

????????晚年王安石雖遠離政治中心,卻并未停止對學問的追求和文學的探索。他潛心于學術研究,修訂《詩》《書》《周禮》,并著有《字說》《易解》等,對后世產生了深遠影響。在文學上,他主張“實用”,強調文章的社會功能,其散文質樸深刻,詩作意境開闊,具有鮮明的個性特色。

????????《梅花》可視作晚年王安石的代表作,全詩以梅花為題材,借物喻人,展現了梅花不畏嚴寒、獨自綻放的高潔品質,也暗含了詩人堅持自我、不屈不撓的精神追求。這首詩不僅是對梅花之美的贊美,更是王安石個人志趣與精神風貌的體現,成為了后世傳頌的經典之作。

墻角數枝梅,凌寒獨自開。

遙知不是雪,為有暗香來。

結語

????????王安石的一生,是一部波瀾壯闊的改革史,也是一部充滿詩意的文學史。他的經歷和作品相互交織、相互映襯,共同構成了他豐富多彩的人生畫卷。他的一生,是對改革事業的執著追求和不懈奮斗;他的作品,是對人生和社會的深刻思考和真摯表達。他的一生和作品,將永遠閃耀在歷史的星空之中。

與隨機數(numpy.random)詳解)

)

)

)