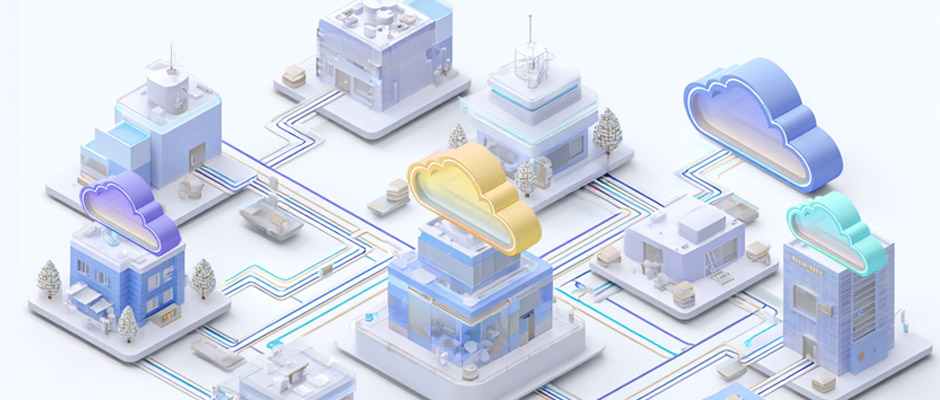

在 AI 和數字化的浪潮中,越來越多的企業不再滿足于單一云環境,而是同時使用 多家公有云、自建IDC、甚至邊緣節點。這種多云模式雖然靈活,但也帶來了一個新的挑戰:

如何讓跨云、跨地的數據流動變得高效、安全、可控?

答案就是:構建一個可控、可擴展的多云網絡底座。

為什么需要「網絡底座」

很多 CIO 在推動多云戰略時,往往遇到這些痛點:

? 云之間“各自為政”

數據要從 A 云傳到 B 云,再同步回本地,路徑繞遠,延遲高,傳輸成本也很高。

? AI 應用實時性受限

比如質檢視頻流、預測性維護數據,如果網絡抖動,業務立刻“掉鏈子”。

? 安全合規壓力加大

生產數據和模型權重是企業的核心資產,如果訪問控制不精細、缺少加密,風險非常高。

換句話說,企業要跑在 AI 和多云時代的快車道上,首先要有一條穩固的「高速路」。

網絡底座需要滿足什么要求?

一個真正面向未來的多云網絡底座,至少需要具備四個核心特性:

統一性:

無論數據在公有云、私有云還是本地 IDC,都能通過一個統一架構進行連接與管理。

可控性:

網絡拓撲、帶寬分配、流量調度都要可視、可控,避免成為“黑盒”。

安全性:

支持全鏈路加密,保證數據在任何云之間傳輸都能做到“安全可追溯”。

可擴展性:

企業新開一個分支、新增一個云區域時,網絡能分鐘級擴展,不影響業務上線節奏。

可控、可擴展多云網絡的關鍵

■?SDN 化統一架構

通過軟件定義網絡(SDN)與云交換技術,將不同云和 IDC 打通,形成統一的“虛擬專網”。這樣可以顯著降低跨云延遲和帶寬成本。

■?智能流量調度

網絡能識別不同類型的業務流,例如 AI 訓練數據、視頻流、普通辦公流量,并自動分配到合適鏈路,保證關鍵任務優先。

■?零信任安全模型

不僅僅是 VPN,而是基于用戶身份、設備狀態、應用行為進行動態授權,并對全鏈路加密,杜絕橫向滲透風險。

■?多鏈路混合接入

MPLS 專線、寬帶、5G 等多種鏈路組合,既能保障體驗,又能在非關鍵流量中降低成本。

行業實踐案例啟示

制造業:

一家汽車企業在兩家公有云同時部署AI 質檢,通過統一的多云網絡底座,將跨云視頻流傳輸延遲穩定在20ms 內,停線率下降 40%。

零售連鎖:

某零售集團在兩周內為300 家門店接入云客服系統,得益于分鐘級擴展能力,業務上線沒有錯過營銷窗口。

能源企業:

通過零信任訪問控制,成功阻斷一次未授權訪問,保護了AI 預測平臺的數據安全。

這些案例說明,網絡底座不是“錦上添花”,而是 AI 和多云能否順暢落地的關鍵前提。

管理者應該關注什么?

■?CIO:是否具備統一管理與成本可控性?

■?CTO:是否能支撐未來 AI 和多云的快速變化?

■?CFO:是否能在保障體驗的同時,實現 20%–40% 的網絡成本優化?

在 AI 和多云時代,企業需要的不只是云資源,而是一條能夠 安全、敏捷、可控、可擴展 的網絡底座。

只有把這條“高速路”先建好,AI 和業務才能真正跑得快、跑得穩。

實驗手冊)

)