本文為力扣TOP100刷題筆記

筆者根據數據結構理論加上最近刷題整理了一套 數據結構理論加常用方法以下為該文章:

力扣外傳之數據結構(一篇文章搞定數據結構)

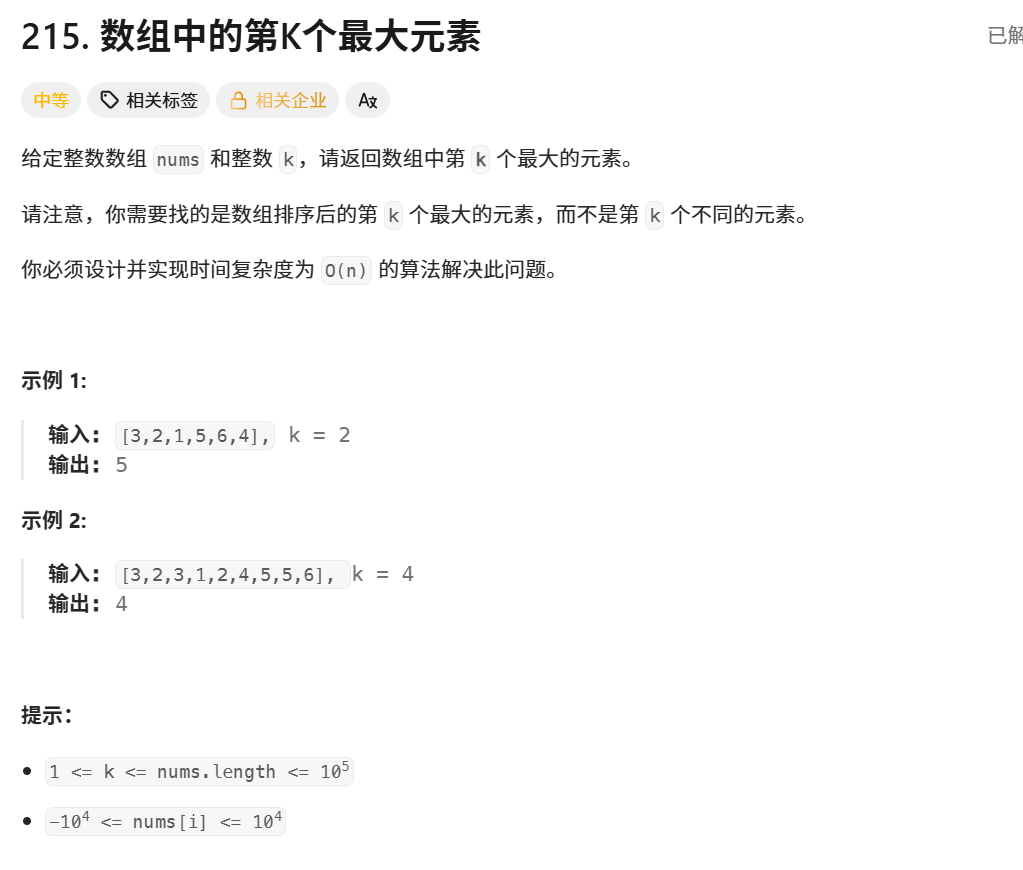

215. 數組中的第K個最大元素

class Solution {// 快速選擇遞歸函數int quickselect(int[] nums, int l, int r, int k) {if (l == r) return nums[k]; // 基準情況:區間只有一個元素// 選取基準值(這里簡單選擇最左邊的元素)int x = nums[l], i = l - 1, j = r + 1;// 分區操作while (i < j) {// 從左找第一個大于等于x的元素do i++; while (nums[i] < x);// 從右找第一個小于等于x的元素do j--; while (nums[j] > x);// 交換這兩個元素if (i < j) {int tmp = nums[i];nums[i] = nums[j];nums[j] = tmp;}}// 遞歸處理包含第k元素的子區間if (k <= j) return quickselect(nums, l, j, k);else return quickselect(nums, j + 1, r, k);}public int findKthLargest(int[] _nums, int k) {int n = _nums.length;// 將問題轉化為找第n-k小的元素(即第k大的元素)return quickselect(_nums, 0, n - 1, n - k);}

}算法步驟

分區(Partition):

選擇一個基準值(pivot)

x(這里選擇最左邊的元素nums[l])使用兩個指針

i和j:

i從左向右找第一個≥x的元素

j從右向左找第一個≤x的元素交換這兩個元素,直到

i和j相遇遞歸選擇:

根據

k的位置決定遞歸處理左半部分還是右半部分如果

k在左半部分(k <= j),繼續處理左半部分否則處理右半部分

轉換問題:

第k大的元素 = 第(n-k)小的元素(

n - k)示例演示

假設輸入數組為

[3,2,1,5,6,4],k = 2(找第2大的元素):

n = 6,轉換為找第4小的元素(n - k = 4)初始調用

quickselect(nums, 0, 5, 4)分區過程:

基準值

x = 3

i找到5,j找到1交換后數組變為

[3,2,1,4,6,5]

j停在索引2因為

4 > 2,遞歸處理右半部分quickselect(nums, 3, 5, 4)再次分區:

基準值

x = 4

i找到6,j找到4交換后數組不變

j停在索引3因為

4 == 3,遞歸處理左半部分quickselect(nums, 3, 3, 4)直接返回

nums[4] = 5最終結果是5,即第2大的元素。

時間復雜度

平均情況:O(n)

最壞情況(每次選擇的基準值都是最大或最小值):O(n2)

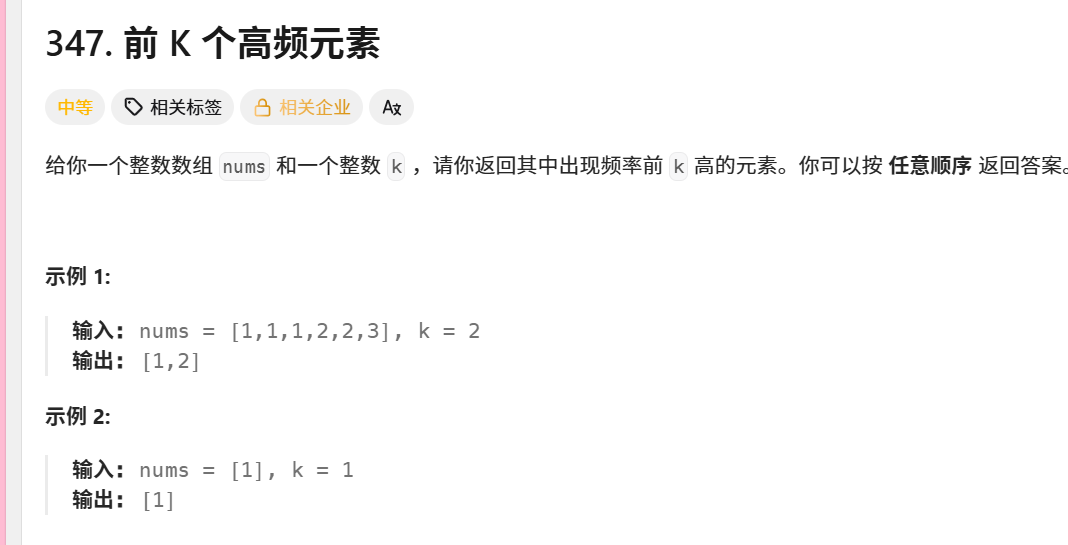

347. 前 K 個高頻元素

class Solution {public int[] topKFrequent(int[] nums, int k) {// 1. 使用哈希表統計每個數字出現的頻率Map<Integer, Integer> occurrences = new HashMap<Integer, Integer>();for (int num : nums) {occurrences.put(num, occurrences.getOrDefault(num, 0) + 1);}// 2. 創建最小堆,按照出現頻率排序PriorityQueue<int[]> queue = new PriorityQueue<int[]>(new Comparator<int[]>() {public int compare(int[] m, int[] n) {return m[1] - n[1]; // 根據頻率比較}});// 3. 遍歷頻率哈希表,維護大小為k的最小堆for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : occurrences.entrySet()) {int num = entry.getKey(), count = entry.getValue();if (queue.size() == k) {// 如果當前元素的頻率大于堆頂元素的頻率if (queue.peek()[1] < count) {queue.poll(); // 移除堆頂最小頻率元素queue.offer(new int[]{num, count}); // 加入當前元素}} else {queue.offer(new int[]{num, count});}}// 4. 從堆中提取結果int[] ret = new int[k];for (int i = 0; i < k; ++i) {ret[i] = queue.poll()[0]; // 取出數字部分}return ret;}

}算法步驟

統計頻率:

使用哈希表

occurrences記錄每個數字出現的次數遍歷數組,對每個數字的計數加1

構建最小堆:

創建優先隊列(最小堆),比較器基于頻率(數組的第二個元素)

堆的大小限制為k,保持堆頂是當前k個元素中頻率最小的

維護堆:

遍歷頻率哈希表

當堆未滿時,直接加入元素

當堆已滿時,比較當前元素頻率與堆頂頻率

如果當前頻率更高,替換堆頂元素

否則跳過

提取結果:

從堆中依次取出元素,存入結果數組

注意:由于是最小堆,取出的順序是從小到大,但不影響結果正確性

示例演示

假設輸入

nums = [1,1,1,2,2,3],k = 2:

統計頻率:

occurrences = {1:3, 2:2, 3:1}構建堆過程:

加入1:3 →?

[(1,3)]加入2:2 →?

[(2,2), (1,3)]處理3:1時堆已滿,3的頻率1小于堆頂2的頻率2,跳過

提取結果:

彈出(2,2)和(1,3)

結果

[2,1](順序不重要)時間復雜度分析

統計頻率:O(n),n為數組長度

建堆操作:O(m log k),m為不同數字的個數

每個元素最多入堆一次,出堆一次

堆操作時間復雜度為O(log k)

總時間復雜度:O(n + m log k)

空間復雜度

哈希表:O(m)

堆:O(k)

總空間復雜度:O(m + k)

優化建議

當k接近m時:

可以直接排序頻率哈希表,取前k個

時間復雜度O(m log m)

使用快速選擇:

類似快速排序的分區思想

平均時間復雜度O(n),但實現更復雜

并行處理:

對于大規模數據,可以并行統計頻率

為什么使用最小堆?

最小堆能高效維護前k大的元素:

堆的大小限制為k,空間效率高

每次只需要比較堆頂元素,決定是否替換

插入和刪除操作時間復雜度為O(log k)

這個實現很好地平衡了時間效率和代碼簡潔性,是解決Top K頻率問題的經典方法。

![[Chat-LangChain] 會話圖(LangGraph) | 大語言模型(LLM)](http://pic.xiahunao.cn/[Chat-LangChain] 會話圖(LangGraph) | 大語言模型(LLM))

-以太坊交易)

)