馮諾依曼體系:現代計算機的基石與未來展望

引人入勝的開篇

當你用手機刷視頻、用電腦辦公時,是否想過這些設備背后共享的底層邏輯?從指尖輕滑切換APP,到電腦秒開文檔,這種「無縫銜接」的體驗,其實藏著一個改變世界的科技密碼。

早期計算機的「笨拙」:1946年世界第一臺通用計算機ENIAC,編程需工程師像搭積木般插拔成百上千條線路,切換任務可能要花數天;

現代設備的「靈巧」:如今手機刷視頻、電腦辦公,手指輕點即可瞬間響應——這背后,正是馮諾依曼體系埋下的「智慧種子」。

這個誕生于70多年前的理論,讓程序能像數據一樣存儲在設備中,從此計算機擺脫了「硬件捆綁」的枷鎖。無論是你手中的智能手機,還是云端的超級服務器,都在遵循這位天才科學家勾勒的底層框架運行。

馮諾依曼體系的核心定義與歷史背景

核心定義

馮·諾依曼體系是現代計算機的底層邏輯框架,其核心思想可濃縮為**“存儲程序+順序執行”**。這一革命性設計讓計算機從專用計算工具躍升為通用信息處理平臺,至今仍是所有數字設備的架構基石。

打個比方,計算機的存儲器就像一座數字化圖書館:程序與數據如同不同主題的書籍,被統一編號后有序存放在“書架”(存儲單元)中;而控制器則扮演管理員角色,按照指令地址(“索書號”)依次取出“書籍”(程序指令),交由運算器“閱讀解析”,整個過程無需人工干預即可自動完成。

核心突破點:采用二進制編碼(0 和 1)表示所有信息,使硬件電路只需通過“開關”兩種狀態即可實現數據存儲與運算,大幅降低了工程實現難度。

歷史背景

1943年,世界上第一臺通用電子計算機ENIAC誕生,但其采用十進制運算,編程需通過手動重布線完成,修改程序往往耗時數周。1944年,美籍匈牙利數學家約翰·馮·諾依曼以顧問身份加入項目,受圖靈機思想啟發,于1945年完成《EDVAC報告書》,首次系統闡述了“存儲程序”思想:將指令與數據以二進制形式統一存儲在存儲器中,計算機可自動讀取并執行。

馮諾依曼體系的核心突破

- 二進制存儲:簡化邏輯線路設計,成為計算機存儲與運算的標準語言

- 程序自動化:實現運算過程的智能化,讓計算機從專用工具變為通用設備

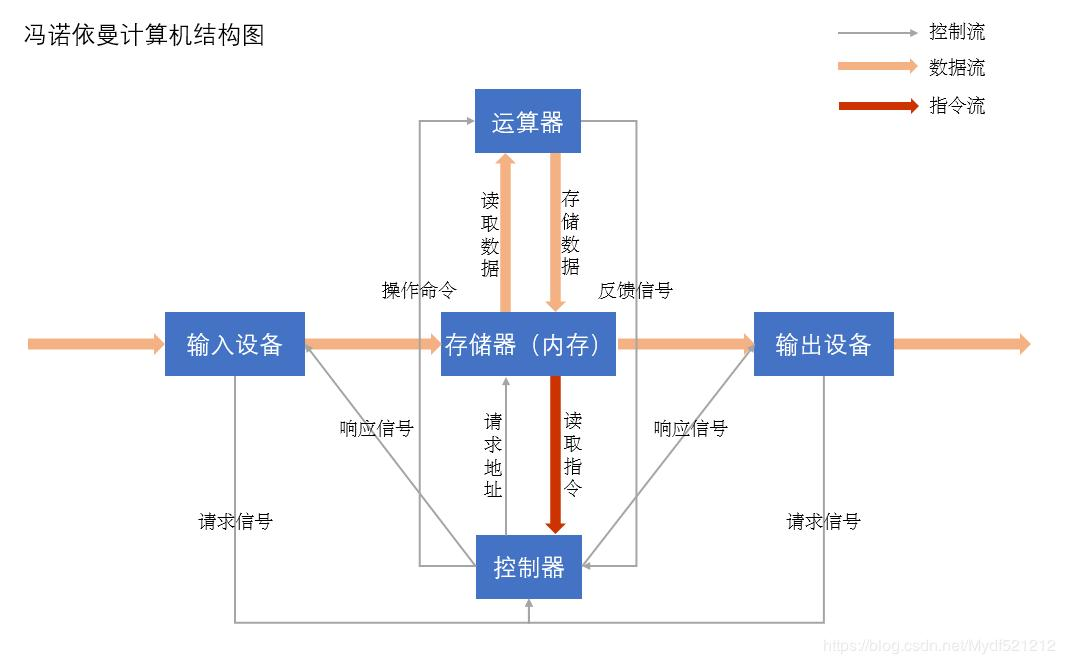

五大組成部分的通俗解釋

運算器

將運算器比作“廚房中的炒鍋”,負責對“食材”(數據)進行“翻炒切割”(加減乘除、與或非運算)。智能手機SoC芯片中的ALU(算術邏輯單元)會實時處理拍照時的圖像算法、游戲中的物理引擎計算,是計算機的“加工中心”。

控制器

以“工廠經理”比喻控制器,負責“下達生產指令”(從存儲器取指令)、“協調各部門”(控制運算器運算、存儲器讀寫、設備輸入輸出)。當你打開手機APP時,控制器會從內存讀取指令→解析指令→向CPU、存儲器、攝像頭發送控制信號,統籌全局。

存儲器

將存儲器比作“圖書館”:內存(RAM)是“借閱區”(臨時存放當前使用數據),外存(硬盤/SSD)是“藏書庫”(長期保存所有數據)。手機運行APP時,程序從ROM加載到RAM,CPU從RAM讀取指令和數據。但CPU(納秒級)與內存(微秒級)的速度差形成“馮諾依曼瓶頸”,制約著計算機性能。

輸入設備

智能手機的輸入設備包括:觸摸屏(觸摸位置→電信號)、攝像頭(光信號→圖像數據)、麥克風(聲音→音頻數據),負責“將人類意圖轉化為機器語言”。例如微信聊天輸入文字時,手指觸摸鍵盤→觸摸屏將坐標轉為ASCII碼→存儲到內存。

輸出設備

對應輸入設備,手機輸出設備有:屏幕(電信號→圖像)、揚聲器(音頻數據→聲音)、振動馬達(指令→觸覺反饋)。以拍攝照片為例:圖像數據經運算器處理后→存儲到內存→屏幕將二進制數據轉為像素點顯示,完成“輸入-處理-輸出”閉環。

對現代計算機發展的深遠影響與現實意義

通用計算機的誕生與軟件行業崛起

“程序與數據統一存儲”的設計使同一硬件通過加載不同程序實現多任務,催生了軟件行業。從1950年代匯編語言到1970年代C語言,程序員無需修改硬件即可開發應用,為PC普及、互聯網爆發奠定基礎。

馮諾依曼瓶頸與現代優化技術

CPU運算速度達到納秒級,而內存響應為微秒級,這種速度鴻溝被稱為“馮諾依曼瓶頸”。現代計算機通過三項技術優化:

- 高速緩存:CPU內置L1/L2/L3緩存存儲高頻數據,減少內存訪問

- 多核并行:手機八核CPU可同時處理社交、音樂、導航等任務

- 亂序執行:動態調整指令順序,優先執行無依賴任務

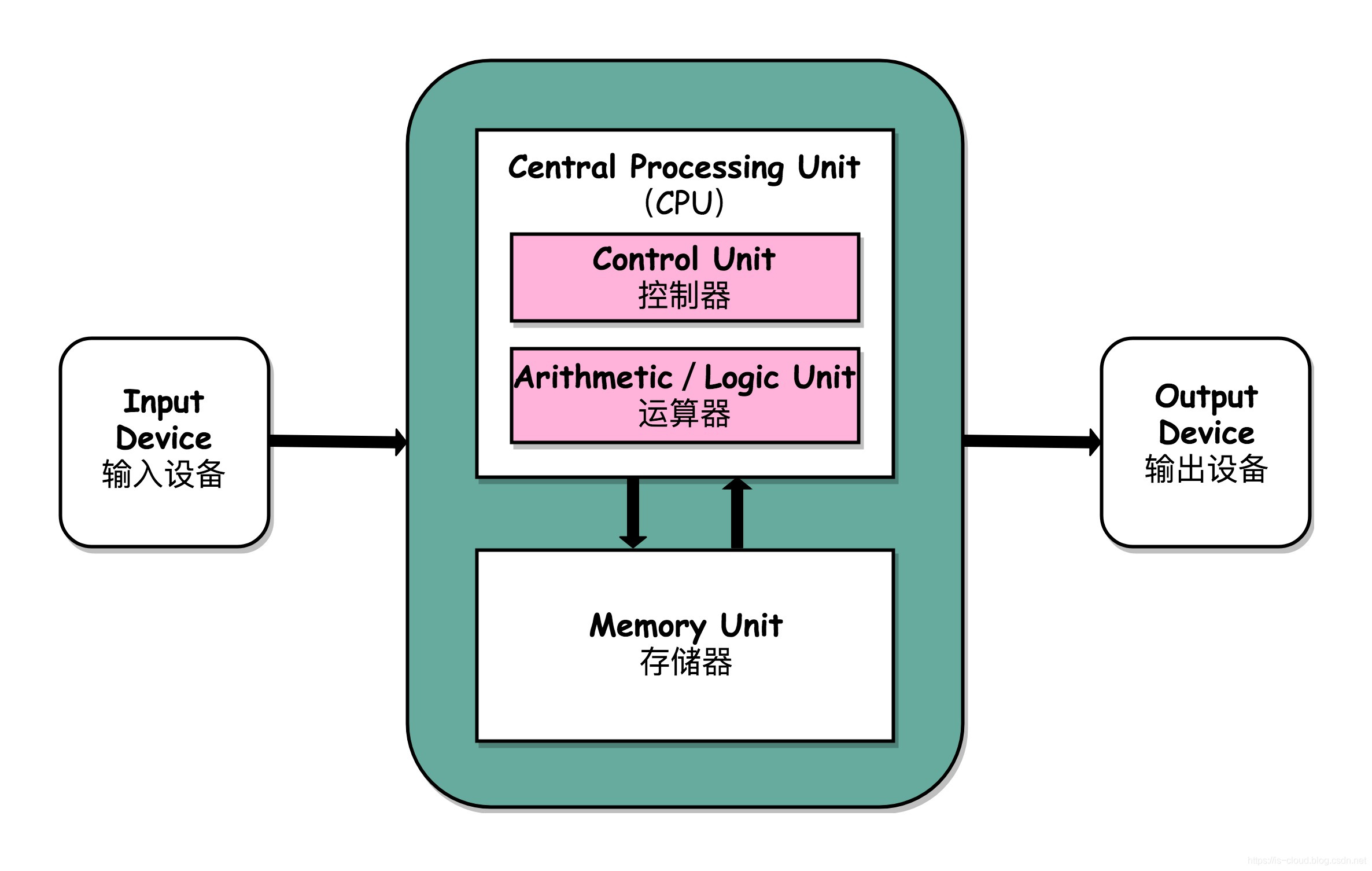

現代設備與馮諾依曼體系的對應關系

圖注:現代智能手機與馮諾依曼體系對應關系:SoC芯片集成運算器與控制器,RAM/ROM對應存儲器,觸摸屏兼具輸入輸出功能

核心對應關系解析

- 運算器與控制器:集成于SoC芯片,協調指令執行與數據運算

- 存儲器:RAM(臨時存儲)與ROM(長期存儲)實現程序與數據共存儲

- 輸入/輸出設備:觸摸屏整合觸摸輸入與顯示輸出功能

未來計算架構的可能演進方向

量子計算的顛覆性突破

量子計算通過疊加態量子比特實現并行計算,中國“祖沖之三號”105比特量子計算機處理特定任務速度較傳統超算快15個數量級。盡管面臨退相干難題,微軟拓撲量子比特、中國“本源悟空”等技術路線持續突破,有望重構計算范式。

神經形態與存內計算的探索

- 神經形態計算:IBM TrueNorth芯片集成100萬個模擬神經元,能效比傳統CPU高兩個量級,適合低功耗邊緣計算

- 存內計算:三星HBM-PIM芯片將運算單元嵌入內存,數據“原地計算”,傳輸延遲降低70%

這些“非馮諾依曼架構”并非顛覆經典體系,而是在特定場景下的延伸——就像汽車沒有取代自行車,它們將與馮諾依曼體系共同構建多元計算生態。

)

)

:函數參數進階:默認參數與可變參數(*args/**kwargs))

)