智能體產品化的關鍵突破:企業智能化轉型的“最后一公里”如何邁過?

在人工智能迅猛發展的當下,智能體(Agent)成為企業數字化轉型的新引擎。無論是市場分析、客戶服務,還是自動化辦公,智能體都被寄予厚望,期待它們能承擔起繁雜任務、提升決策效率。然而,現實卻遠比理想復雜。多數企業在真正落地智能體方案時,面臨“看得見用處,卻用不起來”的尷尬局面。

?

當前企業的智能體困境:三座大山難以跨越

產品化斷層:從SDK到產品的鴻溝

現有主流智能體解決方案大多分為三類:

- SDK類方案

提供底層工具和API接口,企業需自行開發產品化能力,周期長達6~9個月。 - 框架類方案(如Owl、Dify)

雖然結構設計良好,但缺少開箱即用的界面與業務能力,仍需大量二次開發。 - 云平臺類方案(如Coze)

功能齊全但綁定云服務,存在“供應商鎖定”風險,企業難以自主控制部署策略。

這種“開發工具→產品化→上線”的斷層,不僅拉長了企業導入周期,也極大抬高了試錯成本。

場景適配難:智能體無法一體通吃

傳統智能體多為單一Agent執行單一任務,其適應性存在天然限制:

- 復雜任務無法分解協同:例如財務報告生成,需要數據分析、文檔生成、圖表可視化多個任務協同完成,傳統Agent力不從心。

- 新增業務需重訓模型:每引入一個新業務場景,都需重新配置、訓練模型,耗時費力。

- 工具集成門檻高:復雜系統對接需具備專業AI團隊,普通企業難以獨立完成。

跨部門、跨場景的智能化協作成為企業智能化升級中的最大短板。

缺乏開箱即用能力:智能體“試不動、跑不快”

真正可用的智能體,不應只是“AI模型+幾行代碼”,而是具備任務調度、工具接入、數據回傳與最終交付的完整閉環。

可惜的是,市面上大多數方案只停留在“開發工具”階段,遠未形成標準化、可部署、能閉環的“交付產品”,導致企業在“最后一公里”止步不前。

JoyAgent-JDGenie技術全景

端到端產品化設計

JDGenie由京東自研推出,區別于傳統框架或SDK方案,它提供完整的智能體產品交付鏈路,包括:

- 用戶界面(UI)

- 智能體調度路由器

- 專業子智能體集群

- 工具庫(分析工具、可視化工具、接口API等)

- 標準化結果交付能力(PPT、圖文、表格等)

這種“輸入-調度-處理-交付”一體化架構,徹底解決了從需求輸入到結果呈現之間的割裂問題。

不同于傳統SDK或框架,JDGenie提供完整解決方案:

用戶界面 → 智能體路由 → 子智能體集群 → 工具庫 → 結果交付

核心組件:

? 報告生成智能體:自動輸出圖文/PPT分析報告

? 代碼智能體:執行數據分析腳本

? PPT智能體:專業級文檔生成

? 文件智能體:跨格式內容處理

多智能體協同機制

創新性的"任務路由器+專業智能體"架構:

協同優勢:

? 動態任務分配:自動匹配最優智能體

? 跨工具協作:如"旅行規劃"需聯動12306工具+地圖服務

? 結果聚合:多智能體輸出自動整合為統一交付物

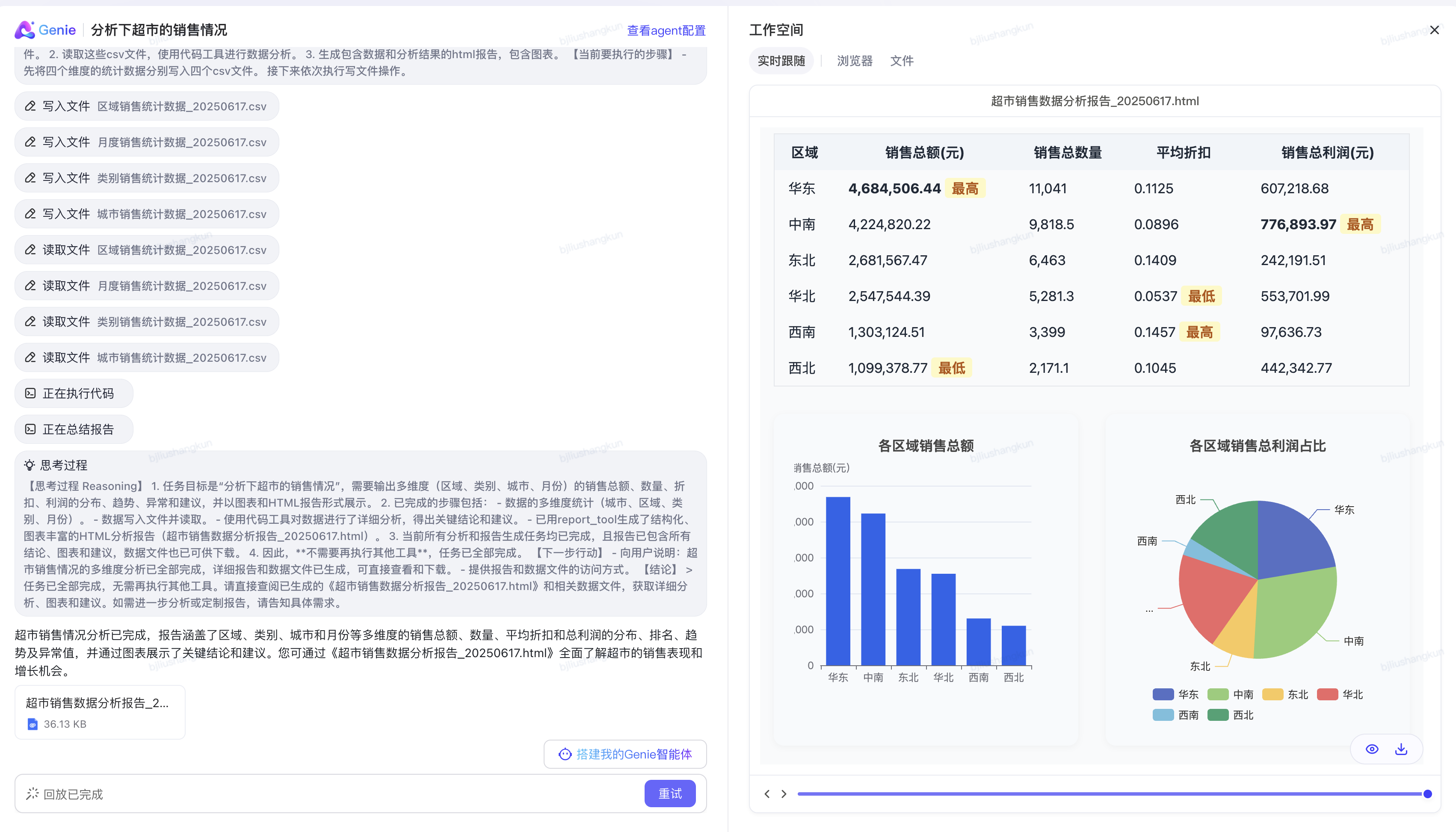

應用案例:開箱即用的典型場景

跨境電商行業分析場景

- 自動調用海關數據、平臺銷售數據

- 生成對標報告:競爭品牌分析、熱銷品類走勢、政策風險預警

- 輸出格式:圖文報告、PPT演示材料

??

通用報告分析

??

?

行業競爭優勢分析

與框架類方案對比(如Dify/Owl)

| 維度 | JDGenie | 框架類方案 |

|---|---|---|

| 交付形態 | 完整產品 | 僅為開發框架 |

| 上線時效 | 1天 | 3-6個月 |

| 預置能力 | 10+子智能體 | 需企業自行搭建 |

| 企業案例 | 京東零售已落地 | 暫無公開案例 |

優勢總結:JDGenie解決了智能體從框架到產品的“最后一公里”問題。

與協議類方案對比(如MCP)

| 維度 | JDGenie | 協議類方案(MCP) |

|---|---|---|

| 實現程度 | 完整參考實現 | 理論協議設計 |

| 工具生態 | 30+預置工具 | 工具需自行開發 |

| 文檔支持 | 全鏈路手冊 | 基礎API文檔 |

| 社區活躍度 | 200+日提交 | 維護不頻繁 |

優勢總結:JDGenie不僅定義了協議,更提供了即開即用的完整實現。

總結

技術價值

- 原子工具重組技術,開發成本降低90%

- 多智能體協同機制,支持復雜任務閉環執行

- 輕量架構設計,適配邊緣計算設備部署

商業價值

- 效率革命:分析報告生成從小時級→分鐘級,人力成本節省40-60%

- 決策升級:多維數據自動分析,實時洞察支持快速響應

- 生態開放:無廠商綁定,企業可靈活部署與定制

)

)

))

)

)

卸載mysql)