參考:

https://www.bilibili.com/video/BV1MF4m1V7e3/

https://blog.csdn.net/2401_86810419/article/details/148811121

https://www.bilibili.com/video/BV1cz421872F?t=233.9

https://wuli.wiki/online/SphHar.html

https://zhuanlan.zhihu.com/p/467466131

特別指出的是SY__007的3DGS較真系列,對本文有極大的啟發和參考價值,下文有很多截圖也直接來自視頻,強烈推薦大家移步小破站,去觀看視頻。

做雪球?

What is splatting?

關于Splat,在英語中作拋雪球打擊到墻面的擬聲詞。

Splatting是一種體渲染的方法:將3D物體渲染到2D平面

與NeRF中的渲染方法的差異:

NeRF中使用Ray-casting(類似射線求積分):是計算像素點收到發光粒子的影響來生成圖像。

3DGS中使用Splatting這種主動的方法,計算發光粒子如何影響像素點

Splatting算法的核心:

1.選擇雪球

2.拋擲雪球:從3D投影到2D,得到足跡(footprint)

3.加以合成,得到最終的圖像

一:為什么使用核(雪球,Gaussian):

基于Gaussian的數學性質:

1.Gaussian本身是閉合的橢球,經過仿射變換后依舊是封閉的

2.高維Gaussian降維(沿某個軸進行積分)之后依舊是Gaussian

對于橢球Gaussian:

![]()

其中x是三維空間中的點,

μ是高斯分布的均值向量,表示Gaussian的中心點位置

Σ是協方差矩陣,描述Gaussian在3D空間中的形狀和方向,它是半正定的

為什么這是一個橢球?

首先去了解 協方差矩陣。

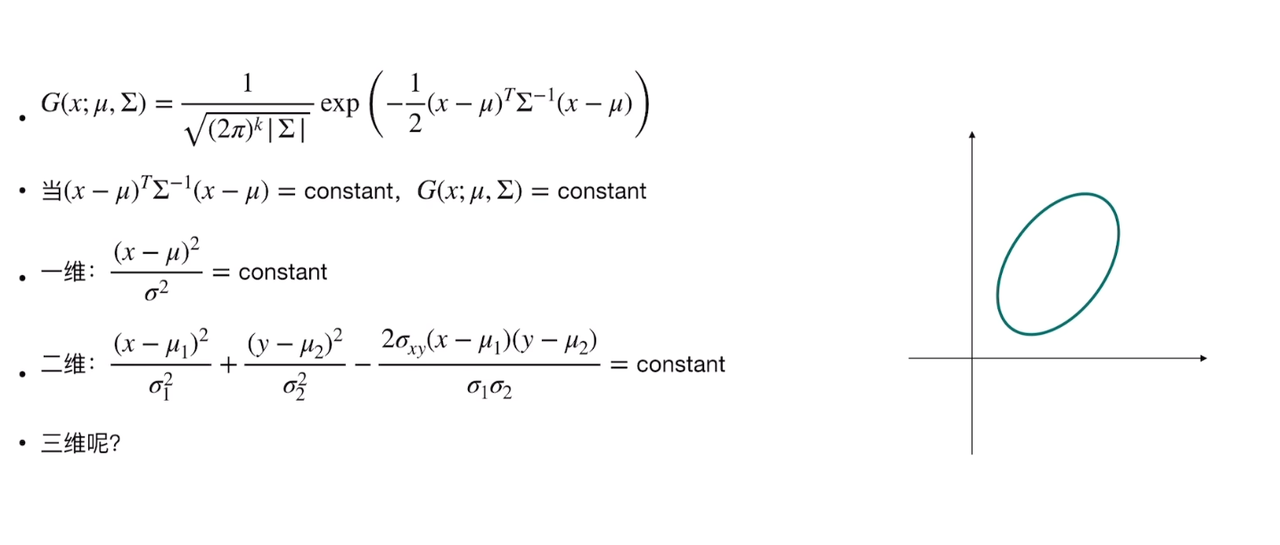

對于Gauss分布:

一維:形狀由 均值&方差 決定

高維:形狀由 均值&協方差矩陣 決定

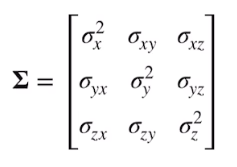

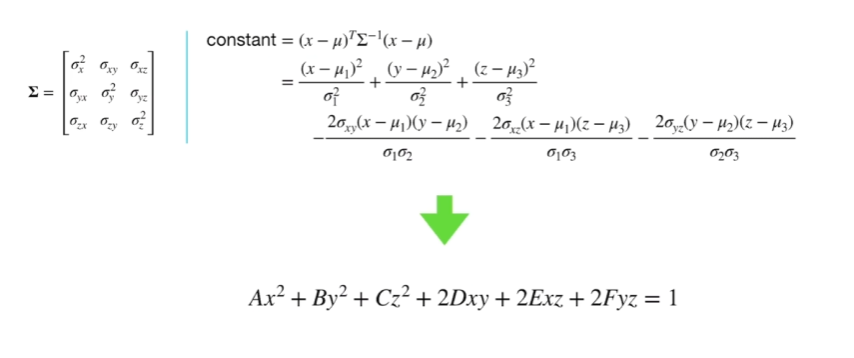

對于協方差矩陣:

-

是一個對稱矩陣,決定高斯分布形狀

-

對角線上元素為x軸/y軸/z軸的方差

-

反斜對角線上的值為協方差,表示x和y,x和z........的線性相關程度

這里直接用SY__007寫的:

拋雪球

拋雪球

如何進行參數變換?

從3D->像素的過程:

觀測變換

觀測變換:從世界坐標系-->相機坐標系

投影變換

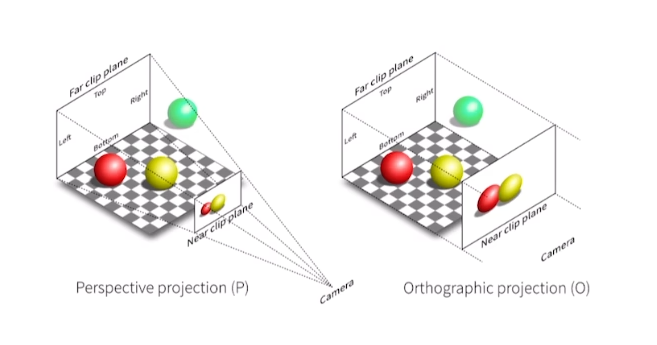

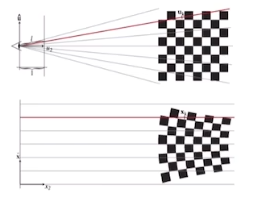

投影變換:正交投影 、透視投影

正交投影:

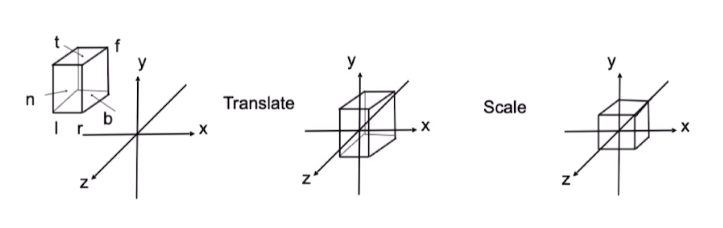

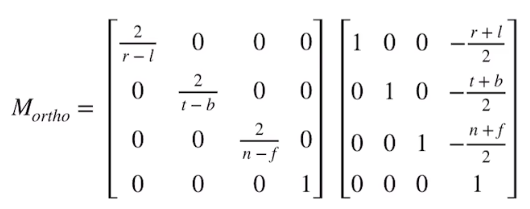

對于立方體[l,r]*[b,t]*[f,n]

1.平移到原點

2.立方體縮放至[-1,1]^3的正方體空間內

總的來說就是進行了仿射變換,

如題所給的例子的仿射變換即是:

A這里是縮放矩陣

B為平移矩陣

在正交投影中,我們沒有考慮對于原本的長方體的長和寬的比例不同,導致的縮放比例不同,其實產生了畸變,這個問題會在之后的視口變換解決

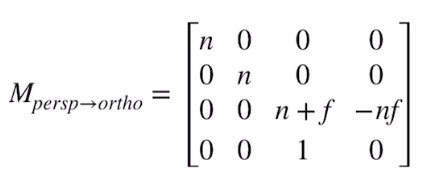

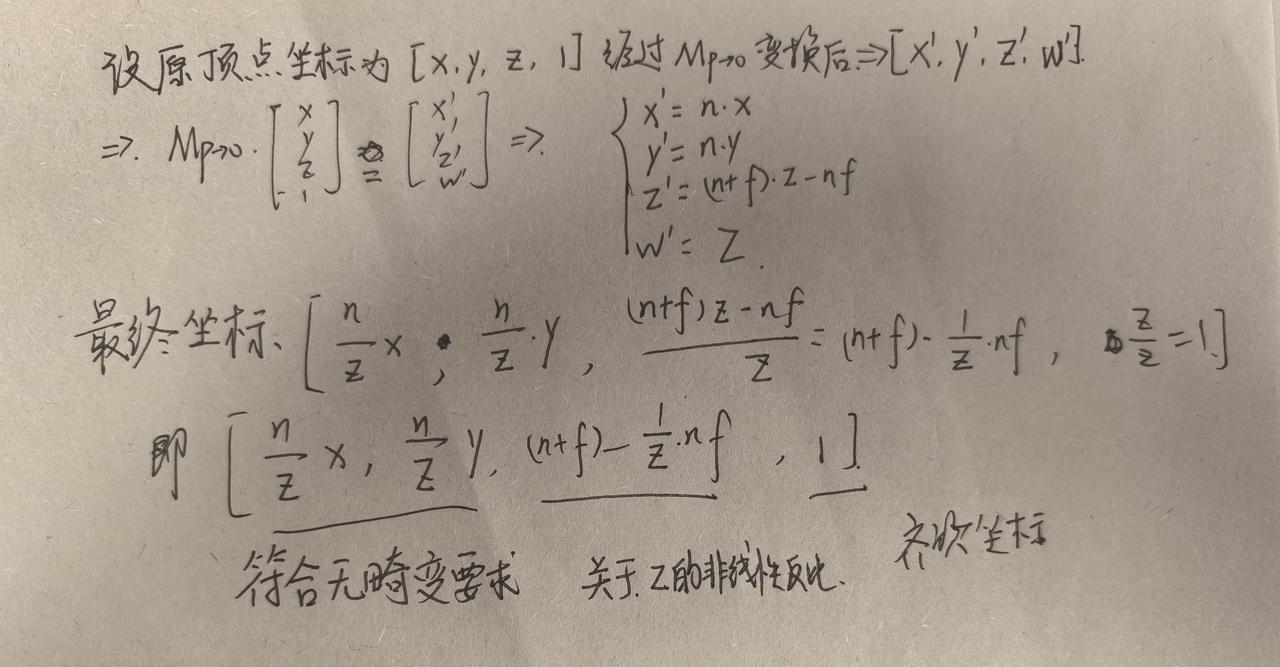

透視投影:

透視投影需要滿足近大遠小的條件

對于視錐,我們先把他變換為‘立方體’,再進行正交投影

數學過程實在懶得寫了,這里直接放上作者手稿一張

問題?:

透視投影是非線性的,也就是非放射變換,但是高斯橢球經過仿射變換后是高斯,但非仿射變換就不一定。

???????

視口變換:

我們從簡化的圖形渲染管線開始:

3D 頂點 → 模型變換 → 視圖變換 → 投影變換 → 裁剪 → 標準化設備坐標 → 視口變換 → 屏幕像素

之前的變換已經將頂點從”模型局部坐標“轉換成NDC空間坐標,以OpenGL為例,正交投影下為[-1,1]×[-1,1]×[-1,1]

視口變換的目的就是把可見區域的標準化坐標,映射到顯示器的實際像素區域,讓圖形真正顯示在屏幕上。

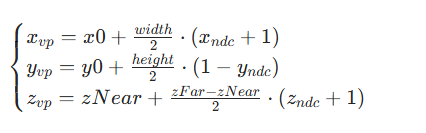

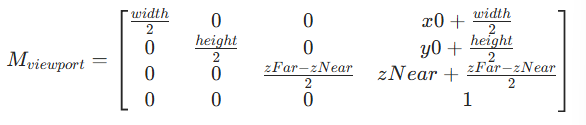

視口變換的數學實現

核心是縮放+平移的組合,把NDC范圍映射到屏幕視口的像素范圍:

(1)以OpenGL經典的[-1.1]立方體為例(xy對應屏幕二維,z用于深度緩沖):

-

NDC的x范圍:

-

NDC的y范圍:

-

NDC的z范圍:

(或者[0,1],這取決于深度緩沖裝置)

(2)目標視口的像素范圍

假設屏幕視口的:

-

左下角像素坐標:(x0,y0)(比如窗口內視口偏移,或全屏時 (0,0))

-

寬度:width(像素數,如 800 )、高度:height(像素數,如 600 )

-

深度范圍(可選,用于深度緩沖):[zNear,zFar](比如 [0,255] 或浮點深度 )

(3)視口變換矩陣與公式

視口變換通過縮放矩陣+平移矩陣,實現對標準化坐標,變換后得到屏幕像素坐標

用矩陣形式(齊次坐標下)可以表示為:

對于進行拆解

1.縮放部分:

-

x方向:

把[-1,1]縮放為[0,width]范圍;

-

y方向:

把[-1,1]縮放為[0,height]范圍,但考慮到屏幕坐標系一般y軸"向下為上”(與NDC相反),所以使用

反轉;

-

z方向:

把[-1,1]縮放為[zNear,zFar](深度緩沖的實際范圍)

2.平移部分

-

x 平移

,讓縮放后的 [0,width] 起點對齊視口左下角 x0;

-

y 平移

,同理對齊視口左下角 y0;

-

z 平移

,讓縮放后的深度對齊 zNear 起點。

視口變換的實際作用:

-

從虛擬坐標到物理屏幕

-

支持多視角渲染

-

深度緩沖的落地

光柵化:

1.光柵化的位置:渲染管線‘矢量-->像素’轉換

簡單渲染管線流程為:

3D 頂點 → 變換(模型/視圖/投影)→ 裁剪 → 標準化設備坐標(NDC)→ 光柵化 → 像素著色 → 幀緩沖 → 屏幕

-

前面的變換,把頂點轉成抽象的數學坐標(如NDC空間下的[-1,1]立方體)

-

光柵化要解決:如何把這些矢量圖元拆解成屏幕上的離散像素,讓每個像素知道“屬于哪個圖元,該染什么顏色”

2.光柵化的核心任務:圖元的“離散化”

(1)輸入:圖元的“數學描述”

以三角形為例(圖形學的最基礎圖元,復雜模型由三角形拼接),輸入是三個頂點的坐標(NDC或視口變換后的屏幕坐標),以及頂點附帶的屬性(顏色、法向量、紋理坐標等)。

(2)輸出:像素的“歸屬與屬性”

輸出是覆蓋這些三角形的所有像素,并為每個像素插值計算屬性(比如/頂點顏色查指出像素顏色,紋理坐標插值出采樣位置),供后續像素著色器處理。

3.光柵化的關鍵步驟

(1)三角形 setup(配置)

計算三角形的邊方程和包圍盒

-

先找出三角形在屏幕上的最小包圍矩形(AABB),只遍歷這個范圍內的像素,減少計算量;

-

推導三角形三條邊的數學方程(如ax+by+c=0),用于判斷i像素是否在三角形內

(2)三角形traversal(遍歷)

-

對包圍盒捏的每個像素(或'采樣點'),用便方程判斷是否在三角形內(比如OpenGL的“winding order”規則,或計算重心坐標)。

-

若像素在三角形內,就標記為屬于該三角形,并進入屬性插值階段

(3)屬性插值

三角形三個頂點有屬性(如顏色、紋理坐標

)

—— 中間件安全WPS分析WeblogicJenkinsJettyCVE)

:fixture從入門到精通)

)

)

:Service)