文章目錄

- 零、核心思想:經濟性與時效性的動態平衡

- 一、盈虧平衡分析:項目的經濟生命線

- 1、核心公式與決策邏輯

- 二、進度管理:項目的時效生命線

- 1. **工作分解結構(WBS)**

- 2. 進度管理流程

- 3、關鍵路徑法

- 關鍵路徑法(CPM)深度解析

- **核心思想:最長路徑決定最短工期**

- **關鍵路徑分析技術細節**

- **總時差 vs 自由時差:緩沖時間管理**

- **關鍵路徑動態管理策略**

- 單代號網絡圖(PDM)

- 甘特圖(Gantt)

- 三、經濟性與時效性的協同管理

- 1. **成本-進度權衡模型**

- 2. **盈虧平衡-進度聯動分析**

- 3. **實戰工具鏈**

零、核心思想:經濟性與時效性的動態平衡

項目管理的本質是在有限資源下實現價值最大化。這需要同時駕馭兩個核心維度:

- 經濟性維度:通過盈虧平衡分析確保項目收益

- 時效性維度:通過進度管理保證交付節奏

就像駕駛一輛賽車:盈虧平衡分析是油量表(確保到達終點不耗盡資源),進度管理是里程表(確保按時到達終點)。優秀的項目經理必須同時關注這兩個儀表盤,在資源約束、時間壓力和商業目標之間找到最優路徑。

為什么這種平衡至關重要?因為:

- 時間成本:項目延期會導致人力成本增加、市場機會喪失

- 資金成本:提前完成可能增加資源投入,降低利潤率

- 機會成本:資源過度投入本項目會影響其他機會

比喻:項目管理如同經營餐廳——盈虧平衡分析決定"每道菜的成本定價",進度管理決定"上菜順序和時間",兩者共同影響顧客滿意度和餐廳利潤。

?

一、盈虧平衡分析:項目的經濟生命線

1、核心公式與決策邏輯

盈虧平衡點(BEP)=固定成本/(單價?單位可變成本?單位稅費)盈虧平衡點(BEP) = 固定成本 / (單價 - 單位可變成本 - 單位稅費) 盈虧平衡點(BEP)=固定成本/(單價?單位可變成本?單位稅費)

關鍵洞察:

- 安全邊際:實際銷量與BEP的差值越大,抗風險能力越強

- 敏感度分析:單價下降10%對BEP的影響遠大于固定成本上升10%

- 動態平衡:隨著規模擴大,單位可變成本可能下降(規模效應)

| 參數 | 變化影響 | 管理策略 | 風險閾值 |

|---|---|---|---|

| 固定成本 ↑ | BEP ↑ | 分攤到更多產品 | >30%需重新評估 |

| 單價 ↓ | BEP ↑ | 價值定價法 | <15%考慮替代方案 |

| 可變成本 ↑ | BEP ↑ | 供應鏈優化 | >20%觸發預警 |

| 稅率 ↑ | BEP ↑ | 稅務籌劃 | >5%需調整模型 |

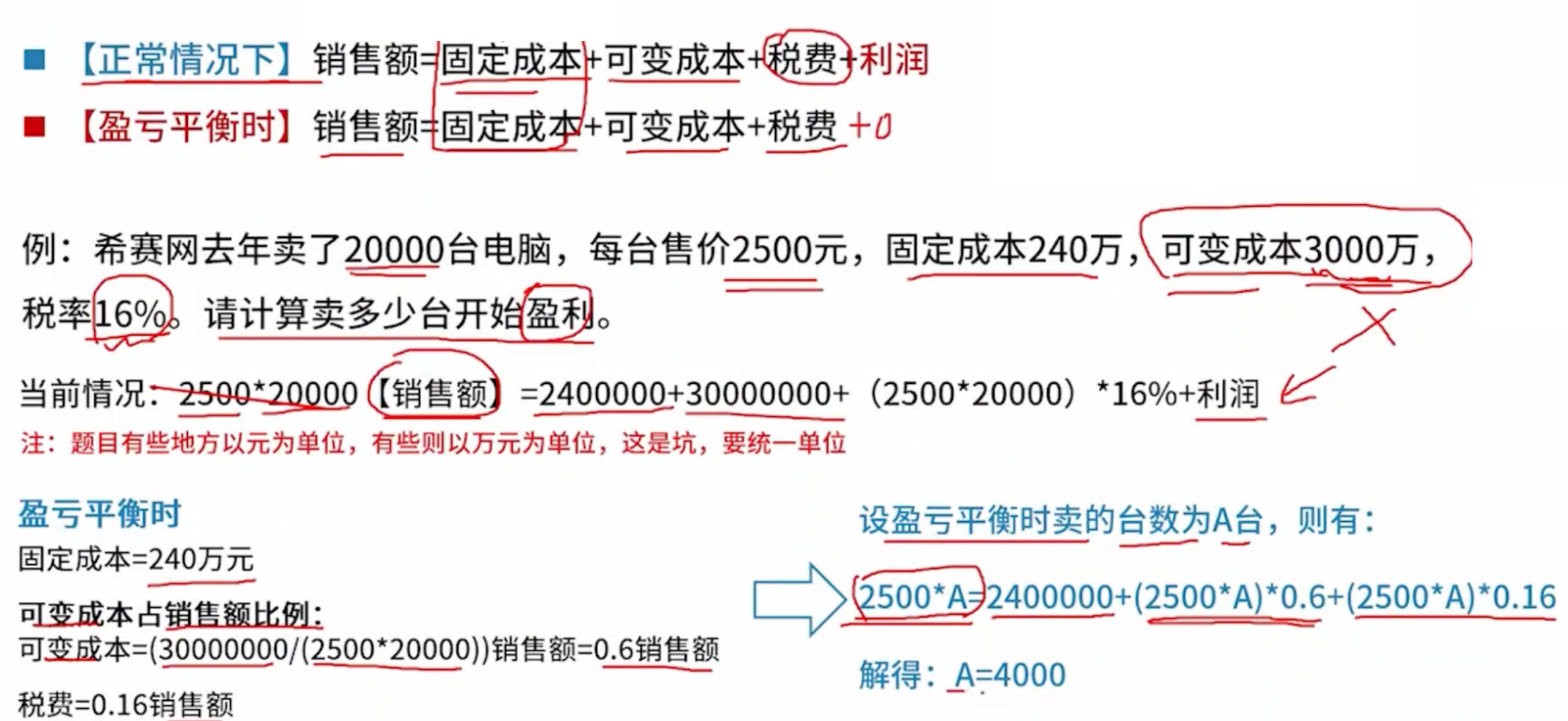

例題解析(電腦銷售案例):

# 已知條件

sales_volume = 20000 # 銷量

price = 2500 # 單價

fixed_cost = 2400000 # 固定成本

variable_cost = 30000000 # 可變成本

tax_rate = 0.16 # 稅率# 計算單位成本

unit_variable_cost = variable_cost / sales_volume

unit_tax = price * tax_rate# 盈虧平衡點

BEP = fixed_cost / (price - unit_variable_cost - unit_tax)

print(f"盈虧平衡點:{BEP:.0f}臺") # 輸出:12000臺

決策啟示:實際銷量20000臺 > BEP 12000臺 → 項目可行,安全邊際40%

?

二、進度管理:項目的時效生命線

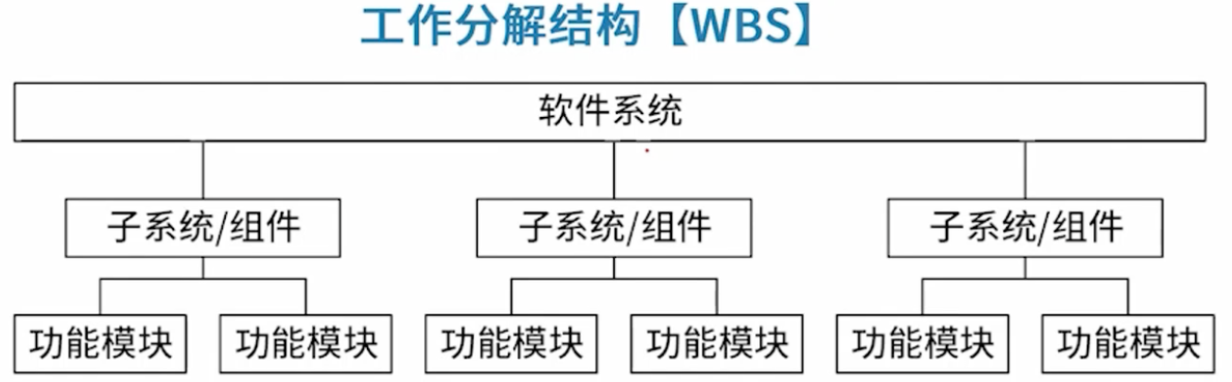

1. 工作分解結構(WBS)

核心原則:將項目分解為可管理、可估算、可分配的工作包

| 層級 | 分解原則 | 管理價值 | 示例 |

|---|---|---|---|

| L1 | 項目整體 | 范圍界定 | 電商系統開發 |

| L2 | 子系統 | 責任分配 | 用戶管理子系統 |

| L3 | 功能模塊 | 進度跟蹤 | 用戶注冊模塊 |

| L4 | 工作包 | 資源估算 | 數據庫表設計 |

關鍵技巧:

- 100%原則:分解后的工作總和必須覆蓋全部項目范圍

- 8/80規則:每個工作包耗時在8-80小時之間(便于管理)

?

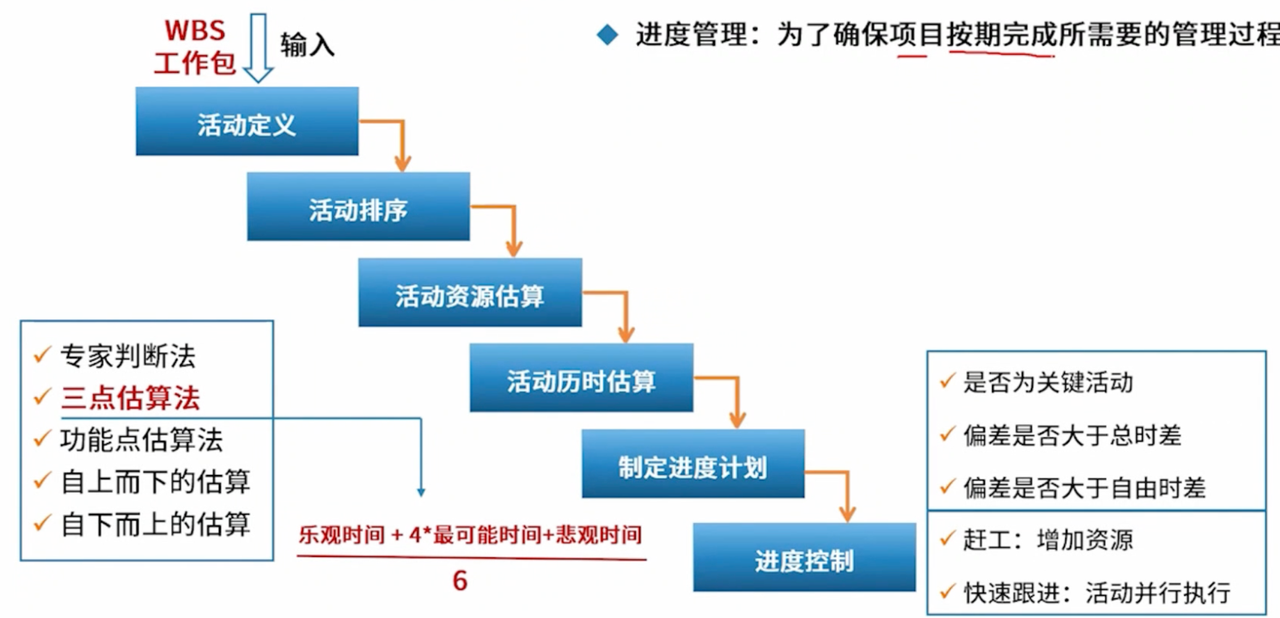

2. 進度管理流程

進度管理流程

| 管理階段 | 核心定義與工作要點 | 工具/方法/示例 |

|---|---|---|

| 1. 活動定義 | 轉化為具體可執行的工作單元 ? 明確活動邊界 ? 確保100%覆蓋范圍 ? 輸出活動清單 | ? WBS詞典 ? 活動屬性模板 ? 示例:將"用戶注冊模塊開發"分解為: - 數據庫設計 - 接口開發 - 前端頁面開發 |

| 2. 活動排序 | 建立活動間的邏輯關系 ? 識別FS/SS/FF/SF依賴 ? 確定并行可能 ? 生成網絡邏輯圖 | ? 前導圖(PDM) ? 箭線圖(ADM) ? 示例: - 需求分析(FS)→系統設計 - 編碼(SS)→單元測試 |

| 3. 資源估算 | 評估活動執行所需資源 ? 人力資源技能匹配 ? 設備/材料需求 ? 考慮資源日歷 | ? 資源分解結構(RBS) ? 專家判斷法 ? 示例: - 前端開發:2名中級工程師 - 服務器:AWS t3.xlarge×3臺 |

| 4. 歷時估算 | 預測活動持續時間 ? 考慮風險緩沖 ? 多方法交叉驗證 ? 輸出時間區間 | ? 三點估算:(O+4M+P)/6 ? 功能點分析 ? 示例: - 樂觀2天/最可能5天/悲觀8天 → (2+20+8)/6=5天 |

| 5. 計劃制定 | 整合數據形成基準計劃 ? 關鍵路徑識別 ? 資源平衡 ? 輸出可視化計劃 | ? 甘特圖(MS Project/Jira) ? 關鍵路徑法(CPM) ? 示例: - 總工期20天,關鍵路徑A→C→F |

| 6. 進度控制 | 動態監控與調整 ? 偏差分析(SV/SP) ? 關鍵活動預警 ? 變更管理 | ? 掙值分析(EVM) ? 糾偏措施: - 趕工(成本換時間) - 快速跟進(風險換時間) ? 閾值:關鍵路徑偏差>5%觸發調整 |

?

估算方法

- 專家判斷法:依靠領域專家的經驗和知識進行估算。

- 三點估算法:通過樂觀時間、最可能時間、悲觀時間估算活動歷時,考慮不確定性。

- 功能點估算法:依據軟件功能點估算規模和時間,常用于軟件開發項目。

- 自上而下的估算:從項目整體到局部,依據經驗和歷史數據估算。

- 自下而上的估算:先估算各小任務,再匯總成項目整體估算。

?

3、關鍵路徑法

關鍵路徑法(CPM)深度解析

核心思想:最長路徑決定最短工期

關鍵路徑本質是項目網絡圖中最長的連續路徑,它決定了項目的最短可能完成時間。這看似反直覺(為什么最長路徑反而決定最短時間?),其核心邏輯在于:

所有非關鍵路徑都有"時間緩沖",而關鍵路徑上的活動沒有任何緩沖時間,任何延誤都會直接導致項目整體延期。

為什么最長路徑是關鍵?

- 時間累積效應:關鍵路徑上所有活動的持續時間之和最大

- 零緩沖特性:總時差=0意味著沒有時間彈性

- 資源聚焦需求:需要優先保障資源供給

?

關鍵路徑分析技術細節

| 概念 | 計算公式 | 物理意義 | 管理啟示 |

|---|---|---|---|

| 最早開始(ES) | max(緊前活動EF) | 活動最早可能開始時間 | 進度基準線 |

| 最早完成(EF) | ES + 持續時間 | 活動最早可能完成時間 | 進度預警點 |

| 最遲開始(LS) | LF - 持續時間 | 活動最遲必須開始時間 | 資源調配點 |

| 最遲完成(LF) | min(緊后活動LS) | 活動最遲必須完成時間 | 風險管控點 |

| 總時差 | LS - ES 或 LF - EF | 不影響總工期的機動時間 | 資源優化空間 |

| 自由時差 | min(緊后活動ES) - EF | 不影響緊后活動的機動時間 | 局部調整空間 |

計算流程:

?

總時差 vs 自由時差:緩沖時間管理

1. 總時差(Total Float)

- 戰略緩沖:影響項目整體交付時間

- 計算邏輯:

def total_float(activity):return activity.LS - activity.ES # 或 activity.LF - activity.EF# 示例:活動A(ES=3, EF=5, LS=5, LF=7) total_float_A = 5 - 3 # 結果為2天 - 管理策略:

- 總時差=0:關鍵活動,必須嚴格監控

- 總時差>0:可調整資源到其他關鍵活動

2. 自由時差(Free Float)

- 戰術緩沖:影響緊后活動的最早開始時間

- 計算邏輯:

def free_float(activity):next_ES = min(succ.ES for succ in activity.successors)return next_ES - activity.EF# 示例:活動A(EF=5)的緊后活動B(ES=6) free_float_A = 6 - 5 # 結果為1天 - 特殊場景:

- 當活動直接指向項目終點時:自由時差 = 總時差

- 存在多條后續路徑時:自由時差 = min(后續路徑ES) - EF

3. 緩沖時間關系矩陣

| 場景 | 總時差 | 自由時差 | 管理含義 |

|---|---|---|---|

| 關鍵活動 | 0 | 0 | 必須嚴格按時完成 |

| 非關鍵活動 | >0 | ≥0 | 可調整但需注意后續影響 |

| 多路徑匯聚 | >0 | =0 | 雖可延遲但不影響后續 |

| 單路徑末端 | =X | =X | 延遲X天不影響總工期 |

?

關鍵路徑動態管理策略

1. 多關鍵路徑風險

- 風險:兩條路徑均為關鍵路徑(總時長8天)

- 應對:

- 增加資源縮短其中一條路徑(如活動B增加人力→縮短至4天)

- 為兩條路徑設置獨立監控機制

2. 關鍵路徑轉移

- 現象:當關鍵路徑上的活動完成,次長路徑可能成為新關鍵路徑

- 案例:

- 原關鍵路徑:A→B→C(10天)

- 活動B提前完成 → 新關鍵路徑:D→E(9天)

- 應對:持續監控所有路徑的進度

3. 資源約束下的調整

| 方法 | 操作 | 適用場景 | 風險 |

|---|---|---|---|

| 趕工 | 增加資源縮短關鍵活動 | 關鍵活動可壓縮 | 成本增加 |

| 快速跟進 | 關鍵活動并行執行 | 活動可拆分 | 返工風險 |

| 路徑優化 | 重新設計邏輯關系 | 存在替代方案 | 設計變更 |

?

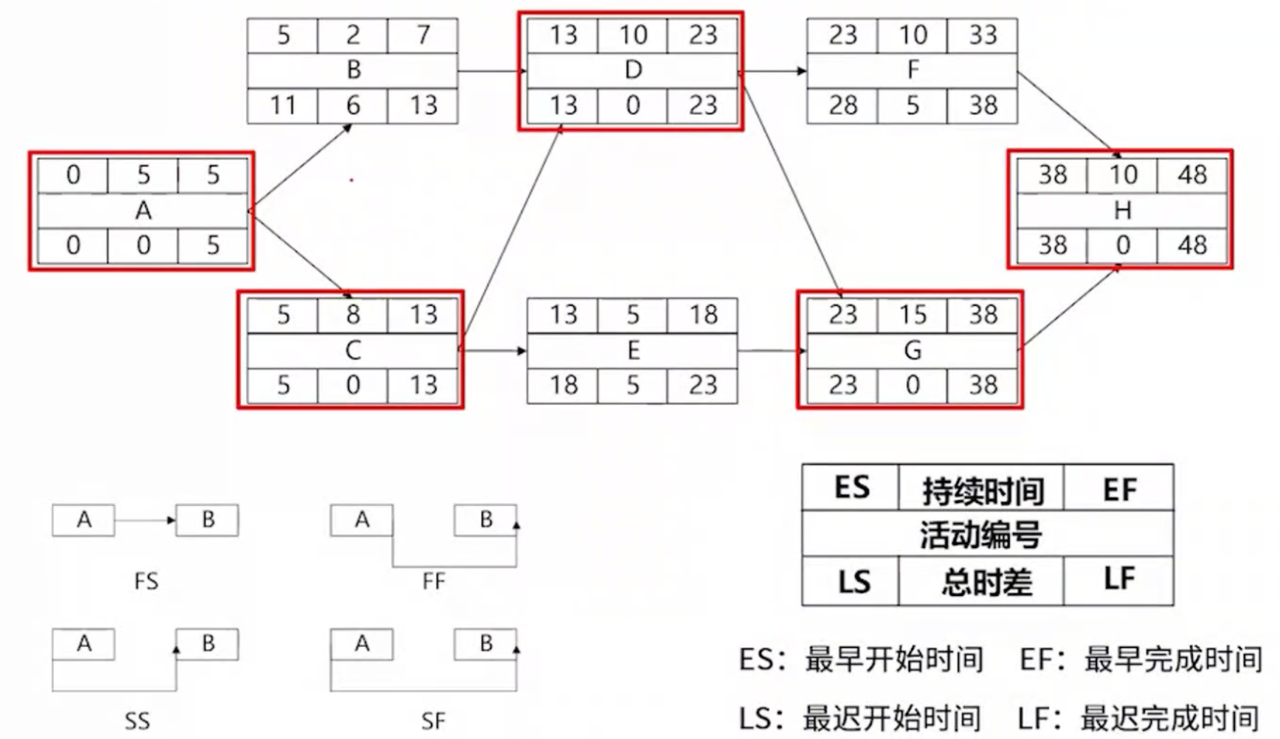

單代號網絡圖(PDM)

單代號網絡圖(Precedence Diagramming Method,PDM)是一種用于項目進度管理的圖示方法 。它用節點表示活動,用箭線表示活動之間的邏輯關系,是制定進度計劃、分析關鍵路徑等工作的重要工具。

- 節點信息:每個節點代表一個活動,節點內包含多項時間參數。

- ES(最早開始時間):在所有緊前活動都完成的情況下,該活動最早可以開始的時間 。

- 持續時間:完成該活動所需的時間長度 。

- EF(最早完成時間):通過ES加上持續時間計算得出,即 (EF = ES + 持續時間) 。

- LS(最遲開始時間):在不延誤項目總工期的前提下,該活動最遲必須開始的時間 。

- 總時差:在不延誤總工期的前提下,活動可靈活安排的時間,等于LS - ES 或 LF - EF 。

- LF(最遲完成時間):在不延誤項目總工期的前提下,該活動最遲必須完成的時間 。

- 箭線關系:圖中箭線表示活動間的先后順序,有以下幾種邏輯關系:

- FS(完成 - 開始):表示前一個活動完成后,后一個活動才能開始,這是最常見的邏輯關系 。

- FF(完成 - 完成):前一個活動完成后,后一個活動才能完成 。

- SS(開始 - 開始):前一個活動開始后,后一個活動才能開始 。

- SF(開始 - 完成):前一個活動開始后,后一個活動才能完成 ,這種關系相對少見 。

圖中用紅框標注的活動(A、C、D、G、H )構成關鍵路徑。關鍵路徑上的活動總時差為0 ,意味著這些活動的延誤將直接導致項目總工期的延誤 。通過確定關鍵路徑,項目管理者可以聚焦于這些關鍵活動,合理分配資源,確保項目按時完成 。例如,若活動D的持續時間增加,整個項目的工期就會相應延長 。

?

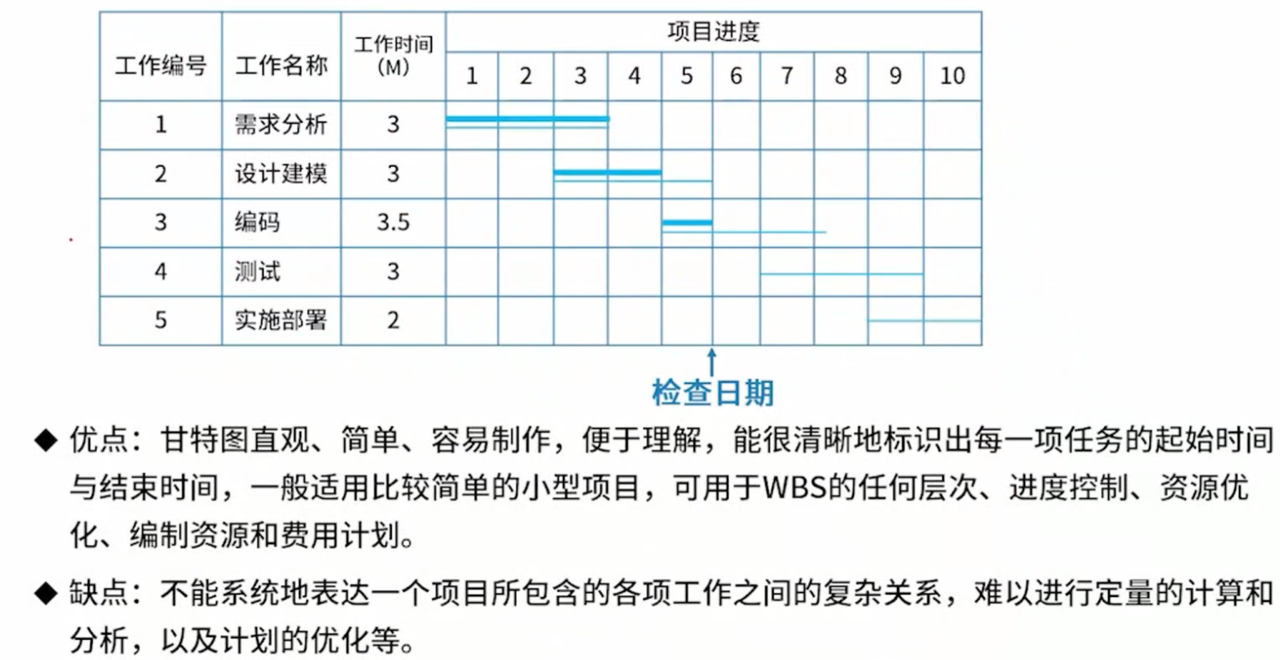

甘特圖(Gantt)

甘特圖是一種將項目計劃轉化為時間線條的管理工具。它用橫軸表示時間,縱軸表示任務,通過水平條形圖直觀地展示每個任務的開始時間、結束時間和持續時間。

為什么需要甘特圖? 項目管理中最核心的挑戰就是時間控制。當項目包含多個任務、多個人員時,單純用文字描述很難快速理解整個項目的進度安排。甘特圖通過圖形化的方式,讓管理者能夠"一眼看穿"項目的時間脈絡。

?

| 概念名稱 | 定義與特點 | 示例 |

|---|---|---|

| 甘特圖 | 以時間為橫軸、任務為縱軸的項目進度圖表 用水平條形表示任務持續時間 | 軟件開發項目進度表 |

| 任務條 | 水平條形圖,長度代表時間跨度 位置表示任務的開始時間 | 需求分析:3個月 編碼:3.5個月 |

| 時間軸 | 項目進度的線性時間刻度 標記關鍵節點和檢查點 | 1-10月份項目時間線 |

| 依賴關系 | 任務之間的先后順序 影響項目整體進度安排 | 設計完成后才能開始編碼 |

| 進度跟蹤 | 監控實際進度與計劃對比 識別偏差并采取措施 | 每周進度匯報 |

?

三、經濟性與時效性的協同管理

1. 成本-進度權衡模型

核心公式:

總成本=固定成本+(單位時間可變成本×項目周期)+延期罰金總成本 = 固定成本 + (單位時間可變成本 × 項目周期) + 延期罰金 總成本=固定成本+(單位時間可變成本×項目周期)+延期罰金

決策樹:

2. 盈虧平衡-進度聯動分析

案例:某軟件開發項目

- 盈虧平衡點:6個月(固定成本120萬,月收入30萬)

- 關鍵路徑:原計劃5個月,現因資源沖突可能延期至7個月

應對策略:

- 趕工:增加20%資源投入,縮短至5.5個月 → 增加成本15萬

- 快速跟進:并行開發與測試,縮短至6個月 → 返工風險20%

- 接受延期:7個月完成 → 延期罰金10萬

最優決策:選擇方案2(快速跟進),因:

- 總成本最低(返工成本≈8萬 < 趕工成本15萬)

- 滿足盈虧平衡要求(6個月<7個月)

3. 實戰工具鏈

| 工具 | 經濟性分析 | 進度管理 | 協同應用 |

|---|---|---|---|

| WBS | 成本分解 | 工作分解 | 成本-工作包映射 |

| 網絡圖 | 資源優化 | 關鍵路徑 | 資源-成本權衡 |

| 甘特圖 | 現金流預測 | 進度跟蹤 | 成本-進度對比 |

—— Fuzz模糊測試口令爆破目錄爆破參數爆破Payload爆破)

)