題目鏈接

LeetCode兩數之和

題目描述

題目解析

注意:前提條件:輸入的數組numbers是已排序的。

核心思路:雙指針法

利用數組已排序的特性,通過兩個指針從兩端向中間移動,快速定位符合條件的兩個數,時間復雜度為O(n)(n 為數組長度),空間復雜度為O(1),比哈希表解法更優。

具體步驟:

-

初始化指針:

left指針指向數組起始位置(下標 0)。right指針指向數組末尾位置(下標numbers.size()-1)。

-

循環查找目標和:

- 計算兩指針指向元素的和

sum = numbers[left] + numbers[right]。 - 若

sum > target:說明右側元素過大,將right指針左移(right--),減小總和。 - 若

sum < target:說明左側元素過小,將left指針右移(left++),增大總和。 - 若

sum == target:找到符合條件的兩個元素,返回它們的下標(注意 + 1,因為題目要求從 1 開始計數)。

- 計算兩指針指向元素的和

-

邊界處理:

- 若循環結束仍未找到(理論上題目保證有解,此步可省略),返回

{-1, -1}。

- 若循環結束仍未找到(理論上題目保證有解,此步可省略),返回

示例說明:

假設輸入:numbers = [2, 7, 11, 15],target = 9。

- 初始

left=0(值 2),right=3(值 15),sum=17 > 9?→?right--(指向 11)。 - 新

sum=2+11=13 > 9?→?right--(指向 7)。 - 新

sum=2+7=9 == target?→ 返回{0+1, 1+1} = {1, 2}。

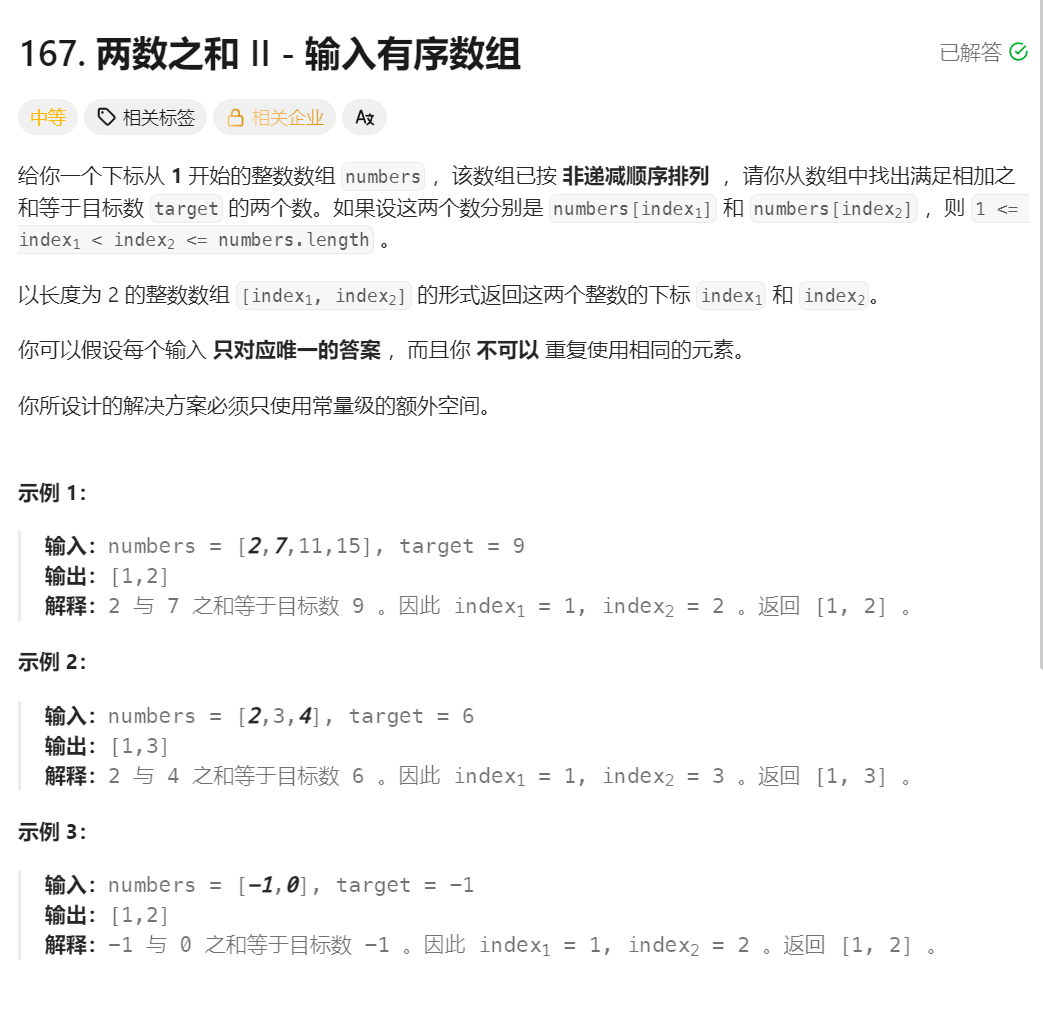

完整代碼

復雜度分析

1. 時間復雜度:O (n)

- 分析:算法使用雙指針(

left?和?right)從數組兩端向中間移動,每次循環僅移動一個指針,直到兩指針相遇(left >= right)。 - 最壞情況:兩個指針總共移動的次數不會超過數組長度?

n(例如,目標值需要最小元素和最大元素相加時,指針從兩端移動到相遇,總步數為?n?級)。 - 結論:時間復雜度為?O(n),其中?

n?是數組?numbers?的長度。

2. 空間復雜度:O (1)

- 分析:算法僅使用了常數個額外變量(

left、right、sum),沒有使用與輸入規模相關的額外空間(如哈希表、數組等)。 - 結論:空間復雜度為?O(1),屬于原地(in-place)算法。

如果是無序的,這里我們可以使用哈希表來解決!

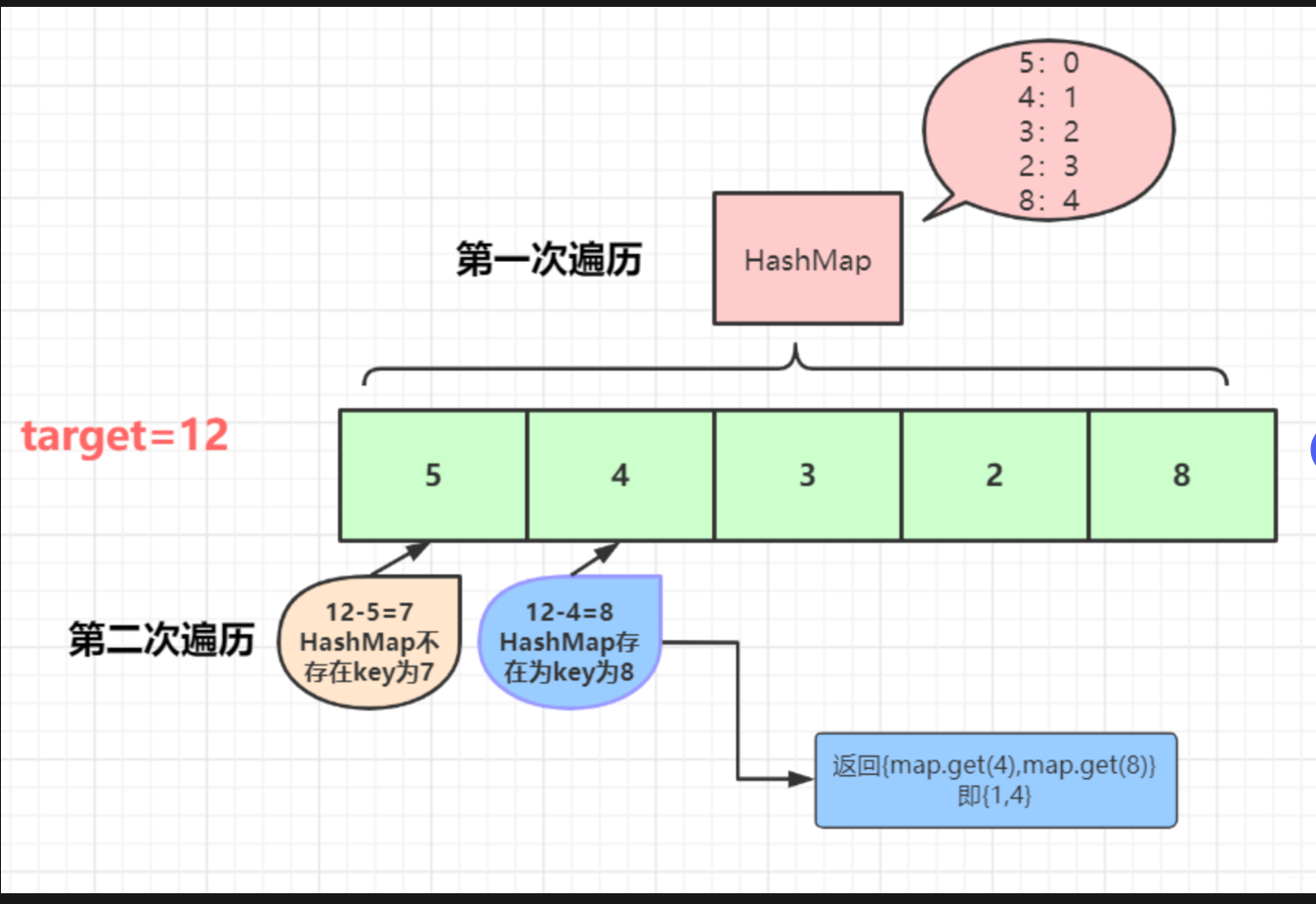

哈希表法(無序)

解法思路:哈希表(空間換時間)

這個解法的核心是利用?哈希表(unordered_map)?存儲已經遍歷過的元素及其下標,通過一次遍歷就能找到答案,避免了暴力解法的二次循環。

具體邏輯:

- 遍歷數組中的每個元素?

nums[j](j?是當前下標) - 計算與當前元素互補的數值:

complement = target - nums[j] - 檢查哈希表中是否存在?

complement:

- 若存在,說明之前已經遍歷過值為?

complement?的元素(下標為?i),則?i?和?j?就是答案 - 若不存在,將當前元素?

nums[j]?和其下標?j?存入哈希表,繼續遍歷

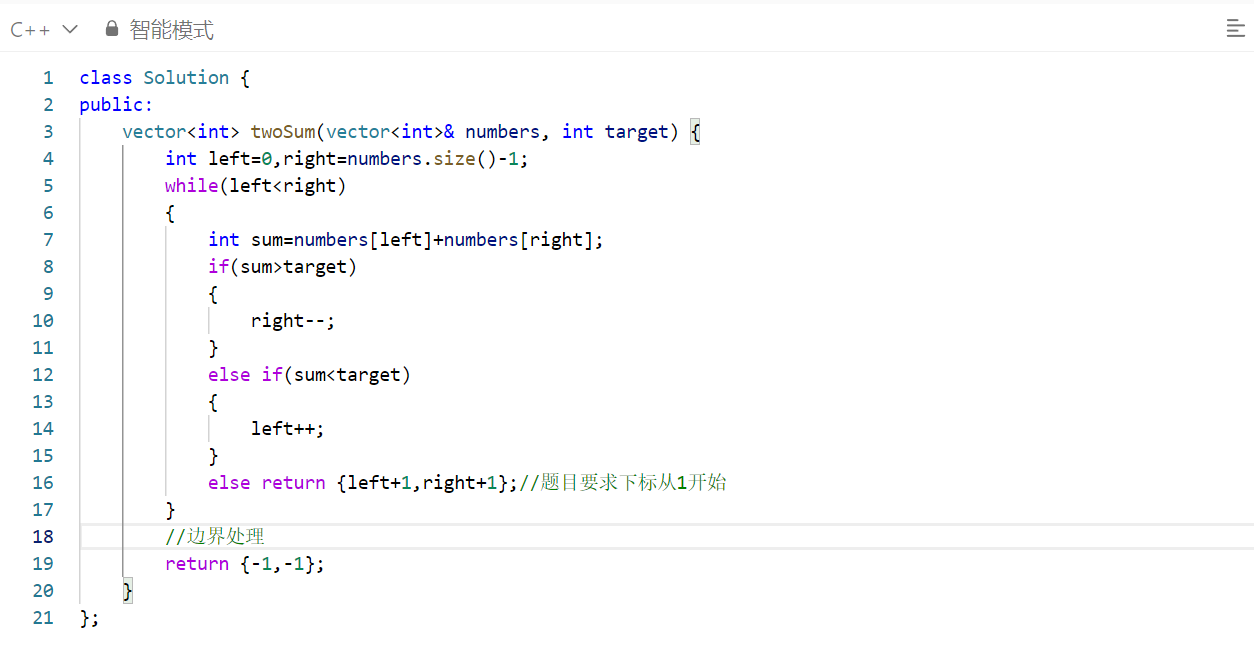

代碼執行流程(分步演示)

-

我們以?

nums = [5, 4, 3, 2, 8]?且?target = 12?為例,詳細演示代碼的執行過程。預期結果

在這個例子中,數組中?4 + 8 = 12,對應的下標是?

1?和?4,因此最終應該返回?[1, 4]。代碼執行步驟拆解

我們按照代碼的執行順序,一步步分析哈希表的變化和每輪循環的操作:

-

初始化:

- 創建空哈希表?

idx = {}(用于存儲已遍歷元素的值和下標) - 循環變量?

j?從?0?開始

- 創建空哈希表?

-

第一輪循環(j=0,當前元素 nums [0]=5):

- 計算互補值:

complement = target - nums[j] = 12 - 5 = 7 - 檢查哈希表?

idx?中是否存在?7:此時哈希表為空,未找到 - 將當前元素存入哈希表:

idx[5] = 0(現在哈希表為?{5:0}) - 繼續下一輪循環

- 計算互補值:

-

第二輪循環(j=1,當前元素 nums [1]=4):

- 計算互補值:

complement = 12 - 4 = 8 - 檢查哈希表?

idx?中是否存在?8:當前哈希表只有?5,未找到 - 將當前元素存入哈希表:

idx[4] = 1(現在哈希表為?{5:0, 4:1}) - 繼續下一輪循環

- 計算互補值:

-

第三輪循環(j=2,當前元素 nums [2]=3):

- 計算互補值:

complement = 12 - 3 = 9 - 檢查哈希表?

idx?中是否存在?9:哈希表中只有?5?和?4,未找到 - 將當前元素存入哈希表:

idx[3] = 2(現在哈希表為?{5:0, 4:1, 3:2}) - 繼續下一輪循環

- 計算互補值:

-

第四輪循環(j=3,當前元素 nums [3]=2):

- 計算互補值:

complement = 12 - 2 = 10 - 檢查哈希表?

idx?中是否存在?10:哈希表中沒有?10,未找到 - 將當前元素存入哈希表:

idx[2] = 3(現在哈希表為?{5:0, 4:1, 3:2, 2:3}) - 繼續下一輪循環

- 計算互補值:

-

第五輪循環(j=4,當前元素 nums [4]=8):

- 計算互補值:

complement = 12 - 8 = 4 - 檢查哈希表?

idx?中是否存在?4:此時哈希表中存在?4,對應的下標是?1(即?idx[4] = 1) - 找到答案,直接返回?

[1, 4](互補元素的下標?1?和當前元素的下標?4) - 程序結束

- 計算互補值:

-

代碼細節解析

完整代碼

-

哈希表的作用:

unordered_map<int, int> idx?中,key 是數組元素的值,value 是該元素的下標- 哈希表的查找操作是?O(1)?時間復雜度,比數組查找(O (n))快得多

-

循環設計:

- 原代碼中的?

for (int j = 0; ; j++)?其實隱含了?j < nums.size()?的條件(題目保證有解,所以一定會在循環內返回) - 標準寫法應該是?

for (int j = 0; j < nums.size(); j++),更嚴謹

- 原代碼中的?

-

避免重復使用元素:

- 因為我們是先檢查哈希表,再將當前元素存入哈希表,所以哈希表中永遠只包含「當前元素之前的元素」

- 這就保證了不會出現「自己和自己相加」的情況(例如?

nums = [3,3]?時,第一個 3 存入哈希表后,第二個 3 才會查找并命中)

-

返回值:

- 題目保證有且僅有一個解,所以循環內一定會找到答案并返回

- 理論上不需要最后的?

return {},但為了滿足 C++ 語法(函數必須有返回值),通常會加上

時間復雜度為 O(n)

是如何影響系統性能的?)

)

免安裝中文版)

:無界面 TCP 通信服最小實現)

實戰應用:從微調到部署全流程??)

--運算符重載)