組合

題目描述

給定兩個整數 n 和 k,返回范圍 [1, n] 中所有可能的 k 個數的組合。

你可以按 任何順序 返回答案。

示例 1:

輸入:n = 4, k = 2 輸出: [ [2,4], [3,4], [2,3], [1,2], [1,3], [1,4] ]

示例 2:

輸入:n = 1, k = 1 輸出:[ [1] ]

提示:

1 <= n <= 20

1 <= k <= n

思路構建

本題直接的解法當然是利用for循環暴力搜索,例如 k=2時,用兩個for循環就能得到結果,如下所示:

int n = 4;

for (int i = 1; i <= n; i++) {for (int j = i + 1; j <= n; j++) {cout << i << " " << j << endl;}

}

但一旦當k變得很大時就必須嵌套很多for循環,這顯然是不顯示的,而回溯法就用遞歸來解決嵌套層數的問題。

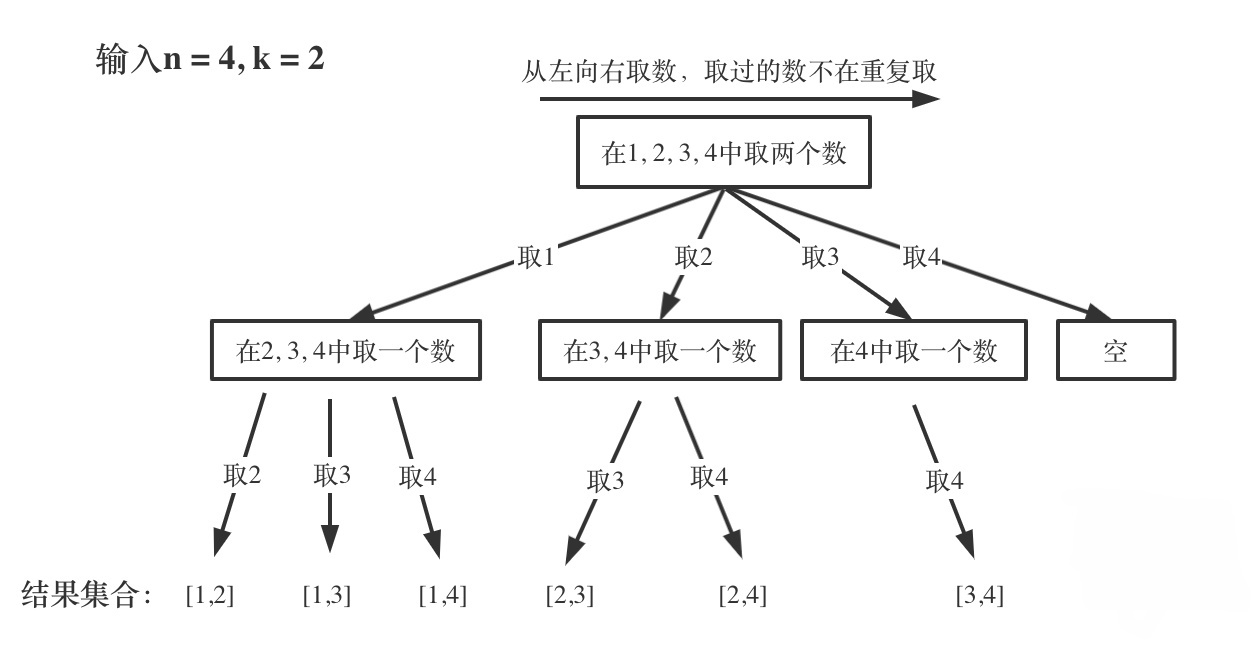

為了方便理解,我們可以將遞歸過程轉化為一個樹結構,如下所示:?

每次從集合中選取元素,可選擇的范圍隨著選擇的進行而收縮,調整可選擇的范圍。

圖中可以發現n相當于樹的寬度,k相當于樹的深度。

圖中每次搜索到了葉子節點,我們就找到了一個結果。

解題步驟

按照回溯三部曲的模板套路來進行:

1.遞歸函數的返回值以及參數

定義兩個全局變量,一個用來存放符合條件單一結果,一個用來存放符合條件結果的集合。

vector<vector<int>> result; // 存放符合條件結果的集合

vector<int> path; // 用來存放符合條件結果

然后還需要一個參數,為int型變量startIndex,這個參數用來記錄本層遞歸的中,集合從哪里開始遍歷(集合就是[1,...,n] )。

startIndex 可以防止出現重復的組合。

vector<vector<int>> result; // 存放符合條件結果的集合

vector<int> path; // 用來存放符合條件單一結果

void backtracking(int n, int k, int startIndex)

2.回溯函數終止條件

path這個數組的大小如果達到k,說明我們找到了一個子集大小為k的組合了,在圖中path存的就是根節點到葉子節點的路徑。

此時用result二維數組,把path保存起來,并終止本層遞歸。

if (path.size() == k) {result.push_back(path);return;

}

3.單層搜索的過程

回溯法的搜索過程就是一個樹型結構的遍歷過程,可以看出for循環用來橫向遍歷,遞歸的過程是縱向遍歷。

for循環每次從startIndex開始遍歷,然后用path保存取到的節點i。

for (int i = startIndex; i <= n; i++) { // 控制樹的橫向遍歷path.push_back(i); // 處理節點backtracking(n, k, i + 1); // 遞歸:控制樹的縱向遍歷,注意下一層搜索要從i+1開始path.pop_back(); // 回溯,撤銷處理的節點

}

可以看出backtracking(遞歸函數)通過不斷調用自己一直往深處遍歷,總會遇到葉子節點,遇到了葉子節點就要返回。

backtracking的下面部分就是回溯的操作了,撤銷本次處理的結果。

執行過程示例

為了方便理解遞歸過程,以 n=4, k=2 為例,一步步拆解遞歸流程

第一層遞歸(startIndex=1,需選第 1 個元素)

for (i=1; i<=4; i++) {i=1:path.push_back(1) → path = [1]遞歸調用 backtracking(4, 2, 2) // 下一層從 2 開始,選第 2 個元素(遞歸返回后)path.pop_back() → path = []i=2:path.push_back(2) → path = [2]遞歸調用 backtracking(4, 2, 3)(返回后)path.pop_back() → path = []i=3:path.push_back(3) → path = [3]遞歸調用 backtracking(4, 2, 4)(返回后)path.pop_back() → path = []i=4:path.push_back(4) → path = [4]遞歸調用 backtracking(4, 2, 5)(返回后)path.pop_back() → path = []

}

第二層遞歸(startIndex=2,需選第 2 個元素)

// 此時 path = [1],需選第 2 個元素,startIndex=2

for (i=2; i<=4; i++) {i=2:path.push_back(2) → path = [1,2](長度=k=2,加入結果集)遞歸終止,返回上層path.pop_back() → path = [1]i=3:path.push_back(3) → path = [1,3](加入結果集)返回上層,path.pop_back() → path = [1]i=4:path.push_back(4) → path = [1,4](加入結果集)返回上層,path.pop_back() → path = [1]

}

通過上述流程,最終會生成所有符合條件的組合:[1,2], [1,3], [1,4], [2,3], [2,4], [3,4]。

C++ 代碼實現

class Solution {

private:vector<vector<int>> result; // 存放符合條件結果的集合vector<int> path; // 用來存放符合條件結果void backtracking(int n, int k, int startIndex) {if (path.size() == k) {result.push_back(path);return;}for (int i = startIndex; i <= n; i++) {path.push_back(i); // 處理節點backtracking(n, k, i + 1); // 遞歸path.pop_back(); // 回溯,撤銷處理的節點}}

public:vector<vector<int>> combine(int n, int k) {backtracking(n, k, 1);return result;}

};

復雜度分析

時間復雜度: O(n * 2^n)

空間復雜度: O(n)

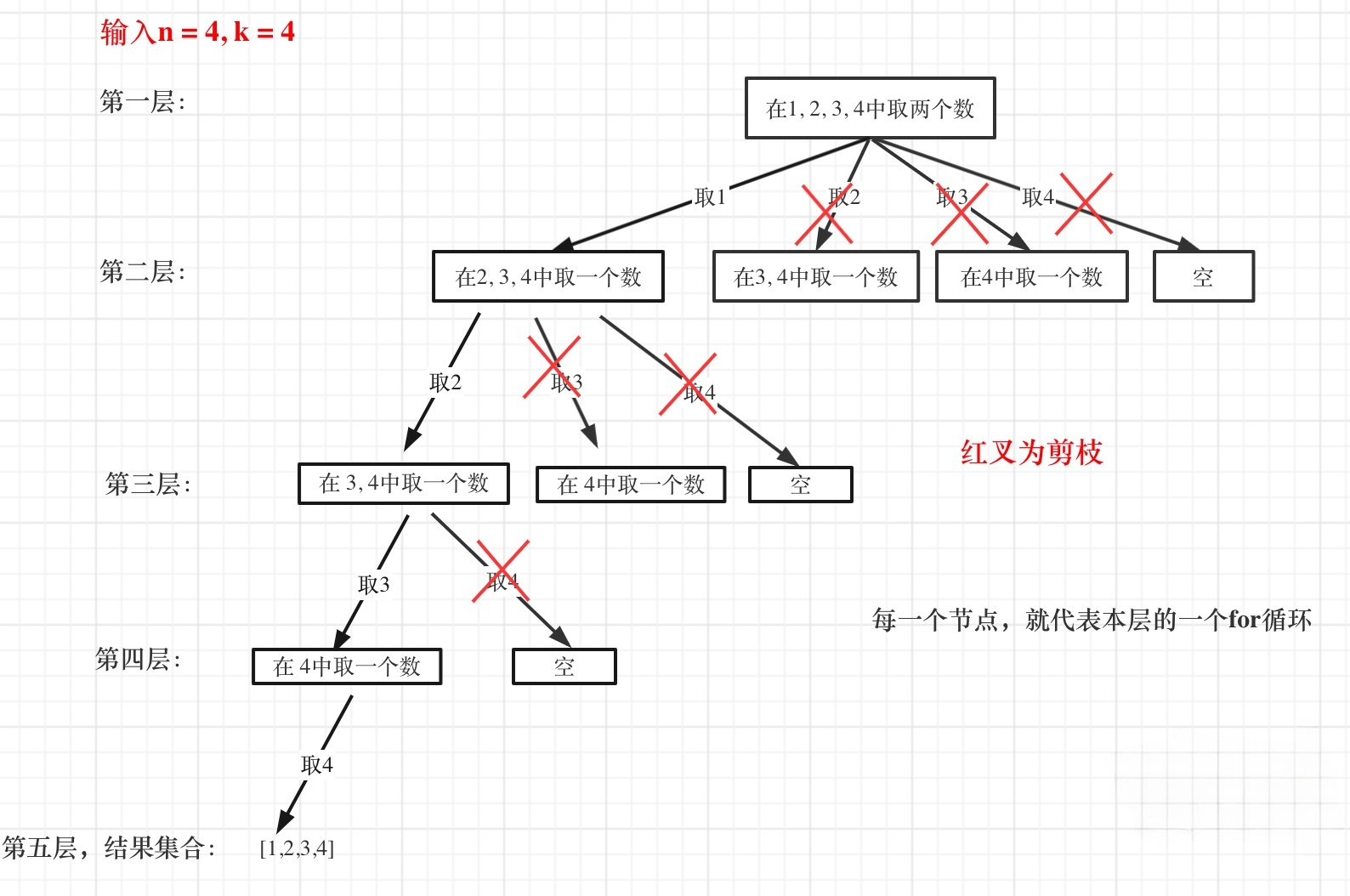

剪枝優化

原代碼的 for 循環遍歷范圍是 i = startIndex 到 i <= n,但部分循環是無效的(剩余元素不足以選夠 k 個),可通過剪枝減少不必要的迭代。

剪枝原理

假設當前 path 中已有 m 個元素(m = path.size()),還需要選擇 k - m 個元素。 剩余可選元素從 i 到 n,共 n - i + 1 個元素。 為了能選夠 k - m 個元素,需滿足:n - i + 1 >= k - m → 變形得 i <= n - (k - m) + 1。

若 i 超過這個值,即使選擇 i,剩余元素也不夠,無需繼續循環。

來舉一個例子,n = 4,k = 4的話,那么第一層for循環的時候,從元素2開始的遍歷都沒有意義了,如下圖所示:?

所以,可以剪枝的地方就在遞歸中每一層的for循環所選擇的起始位置。

如果for循環選擇的起始位置之后的元素個數 已經不足 我們需要的元素個數了,那么就沒有必要搜索了。

優化過程

已經選擇的元素個數:path.size();

還需要的元素個數為: k - path.size();

在集合n中至多要從該起始位置 : n - (k - path.size()) + 1,開始遍歷

為什么有個+1呢,因為包括起始位置,我們要是一個左閉的集合。

舉個例子,n = 4,k = 3, 目前已經選取的元素為0(path.size為0),n - (k - 0) + 1 即 4 - ( 3 - 0) + 1 = 2。

所以優化之后的for循環是

for (int i = startIndex; i <= n - (k - path.size()) + 1; i++) // i為本次搜索的起始位置

入門)

![[BJDCTF2020]EasySearch](http://pic.xiahunao.cn/[BJDCTF2020]EasySearch)

)