一、需求工程

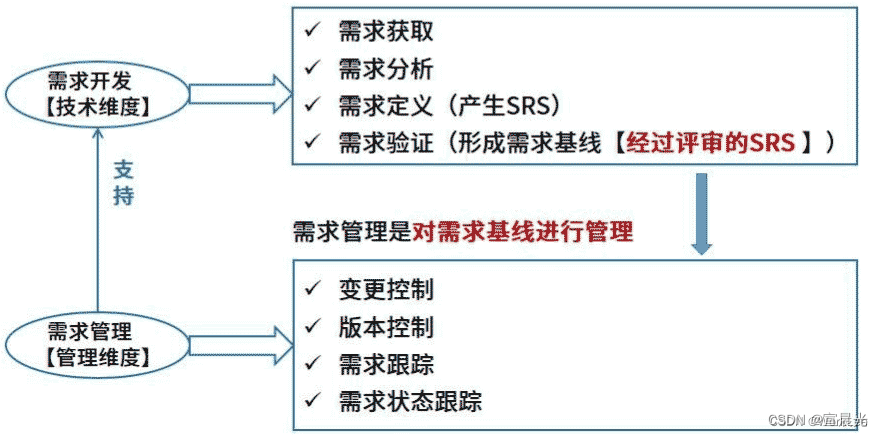

需求工程分為需求開發和需求管理。

需求開發:需求獲取,需求分析,需求定義、需求驗證。

需求管理:變更控制、版本控制、需求跟蹤,需求狀態跟蹤。(對需求基線的管理)

1.1需求獲取

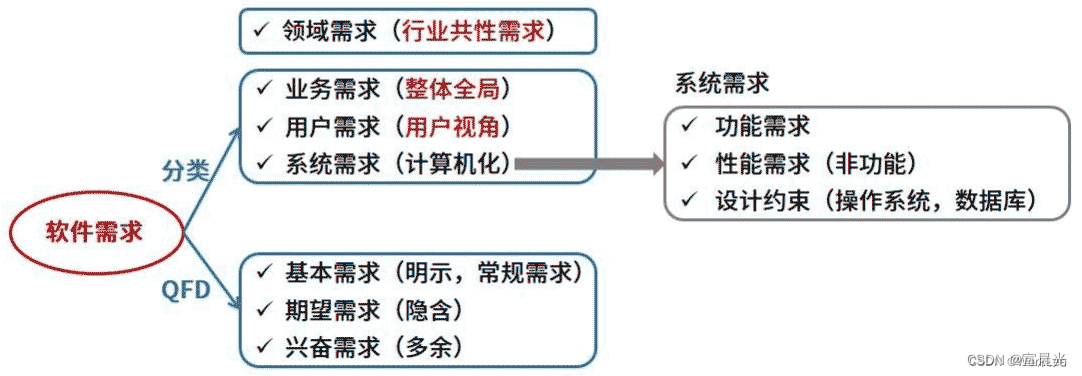

質量功能部署QFD:將用戶要求轉化成軟件需求的技術

系統非功能性需求:

需求獲取方式:

聯合需求計劃JRP:開調查會

1.2需求分析

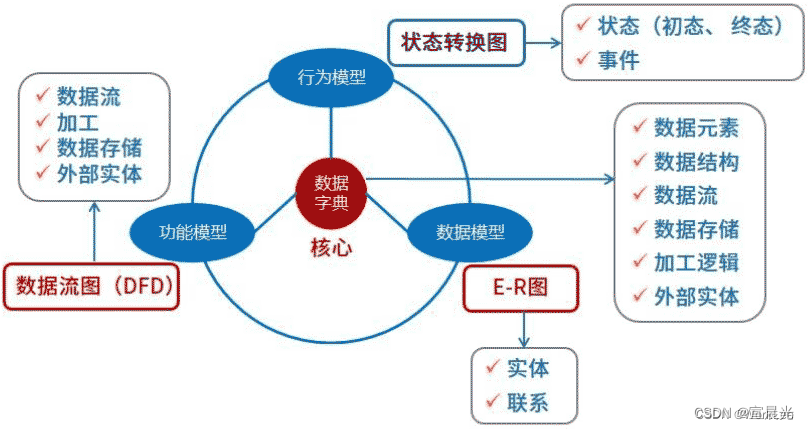

1.2.1 SA 結構式需求分析

1.2.2 面向對象OOA分析、UML

基本概念:類分為實體類,控制類(動詞名稱類,銜接其他類進行用例類控制),邊界類(接口,流動的類)。

UML-統一建模語言組成:

構造塊。分為事物(結構事物-靜態部分,行為事物-動作,分組事物,注釋事物)、關系、圖。

UML需求建立模型:

用例模型。用例圖。

分析模型。類圖。

部署圖。軟硬件直接映射,部署后的圖。

包圖。軟件體系結構圖。

用例圖。系統和外部參與者的交互,強調需求。

定時圖 強調時實際時間。

通信圖/ 協作圖 強調的是對象之間的組織結構。

順序圖(序列圖)。一種交互圖,強調對象之間消息的發送順序,同時顯示對象之間的交互。有時間線。

活動圖。活動之間的進程交互,可表現并發,強調對象間的控制流程。有比較科學的表達形式:泳道式活動圖。

狀態圖。狀態的變遷,強調事件導致的對象行為。

基于UML的需求分析過程大致可分為以下步驟:

①利用用例及用例圖表示需求。從業務需求描述出發獲取執行者和場景;對場景進行匯總、分類、抽象,形成用例;確定執行者與用例、用例與用例圖之間的關系,生成用例圖。

②利用包圖和類圖表示總體框架結構。根據領域知識、業務需求描述和既往經驗設計目標軟件系統的頂層架構;從業務需求描述中提取“關鍵概念”,形成領域概念模型;從概念模型和用例出發,研究系統中主要的類之間的關系,生成類圖。

面向對象設計的基本任務,把面向對象分析模型轉換為面向對象設計模型。

面向對象的分析模型主要由頂層架構圖、用例與用例圖、領域概念模型構成。

設計模型則包含以包圖表示的軟件體系結構圖、以交互圖表示的用例實現圖、完整精確的類圖、針對復雜對象的狀態圖和描述流程化處理過程的活動圖等。

1.3需求定義

嚴格定義法和原型法。

1.4需求驗證

需求評審和需求測試。

2、需求管理

需求管理:變更控制、版本控制、需求跟蹤,需求狀態跟蹤。

變更控制。申請,評估,決策,實施,驗證,溝通存檔。流程:提出問題,問題分析和變更描述,變更分析和成本計算,變更實現。

版本控制。

需求跟蹤。需求進行跟蹤,跟進。正向跟蹤和反向跟蹤。用戶原始需求到軟件需求到下游工作產品。

需求狀態跟蹤。

系統建模:結構化建模方法、信息化工程建模方法(數據庫建模方法)、面向對象建模方法

程序流程圖PFD

用一些圖框表示各種操作,它獨立于任何一種程序設計語言,比較直觀、清晰,易于學習掌握。流程圖中只能包括5種基本控制結構:順序型、選擇型、WHILE循環型(當型循環)、UNTIL循環型(直到型循環)和多分支選擇型。

IPO圖

輸入、輸出與功能模塊、文件及系統外部項都需要通過數據字典來描述\

N-S圖

分別是順序型、選擇型、WHILE循環型(當型循環)、UNTIL循環型(直到型循環)和多分支選擇型,任何一個N-S圖都是這5種基本控制結構相互組合與嵌套的結果。在N-S圖中,過程的作用域明確;它沒有箭頭,不能隨意轉移控制;而且容易表示嵌套關系和層次關系;并具有強烈的結構化特征。但是當問題很復雜時,N-S圖可能很大。

問題分析圖(Problem Analysis Diagram,PAD) 又一種描述詳細設計的工具。PAD也包含5種基本控制結構,并允許遞歸使用。

過程設計語言PDL

結構化語言或偽代碼,以便在開發人員之間比較精確地進行交流。

判定樹

用來表示邏輯判斷問題的一種常用的圖形工具,它用樹來表達不同條件下的不同處理流程

ALGO-993 RP大冒險)

Poco操作)