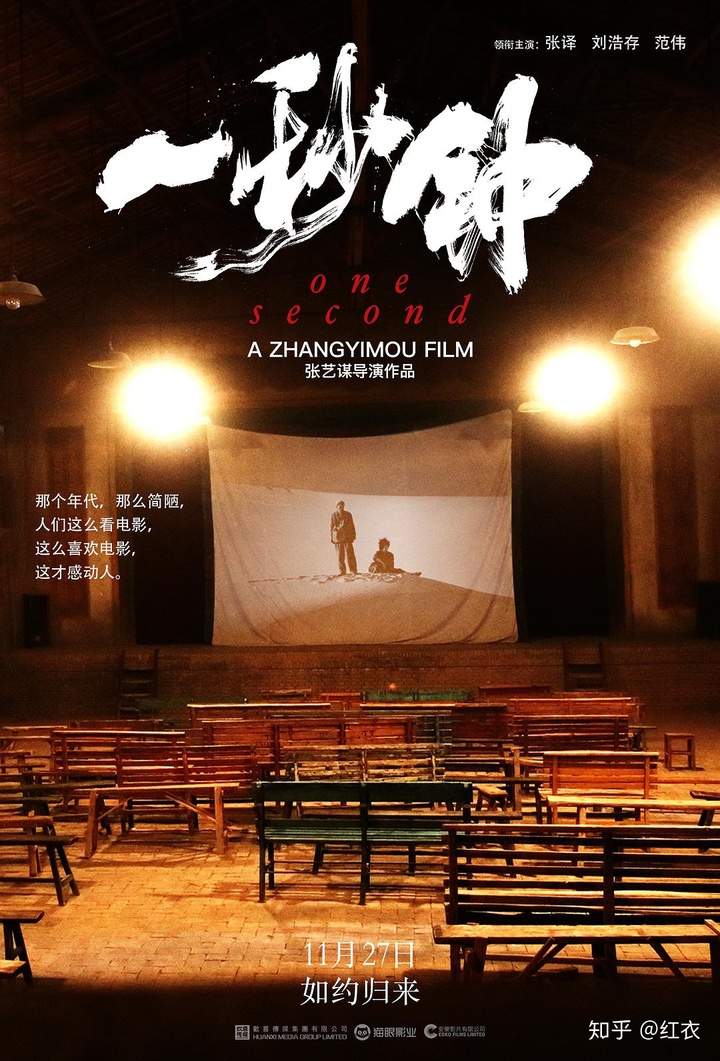

還有不變的永遠在奔跑的大棉褲花棉襖的圓臉妮子,這是導演張藝謀最新作品《一秒鐘》的最直接觀感。

張藝謀是個善于從普世情懷處挖掘題材的導演。之前諸多現實題材類型作品,諸如講父子和解的《千里走單騎》、夫妻愛情的《歸來》以及《我的父親母親》,以及改編自余華同名小說、講述命運無常的《活著》,都是講述“糾結的堅持”的《一個都不能少》和《秋菊打官司》等,包括電影《一秒鐘》,都是如此。有個最為普世和平凡的情感基礎,在此基礎上構建導演自己的故事。

張藝謀是一位有著很深人文情懷的導演,通過上述諸多作品中所具有的情感內核能夠看出這一點。但在故事和人物的設計和構建上,以及最終通過電影執行程度,都帶有張藝謀一貫的特點——充沛的情感,和缺憾的故事。

當然,電影《活著》是一個例外,作家余華的同名小說珠玉在前,電影版本同樣堪稱經典。

情懷,或是普世情感,其實是個很玄妙的東西,正如空氣般在我們身邊縈繞。將意會的情緒,以講故事的方式,通過影像作品凝練出來,最終還要引發情感共鳴,需要考驗的是極強的功力。

電影《一秒鐘》這次主打的概念是“給電影人的情書”,和“一個父親對于女兒的念念不忘”,這兩個情感基礎,引發的又一個“堅持”的故事。

上世紀70年代上半期,被人構陷成壞分子的張九聲西北服刑,逃跑出來只為了在電影片頭看到女兒一秒鐘的畫面,遇到了孤苦伶仃姐弟和放映員范電影。

一百年多年前發明的電影,是融合了繪畫、雕刻、建筑、音樂、詩歌(文學)、舞蹈、戲劇的第八藝術,較其它類型相比,在有限的時間內,能夠給觀眾帶來更真實直接的虛幻感,從而更易帶來情感上的共鳴。這也是電影的魅力所在。

而在手指間肆意光影穿梭的電影人,本身就宛如上帝般的存在。同時作為觀眾,以及創作者的導演來說,對于這個光影世界,張藝謀確實有很多的經歷和情感故事積淀。電影《一秒鐘》被張藝謀用“給電影人的情書”作為情感根基,打動電影創作者和普通觀眾兩個世界的人群,可謂是極為妥帖。

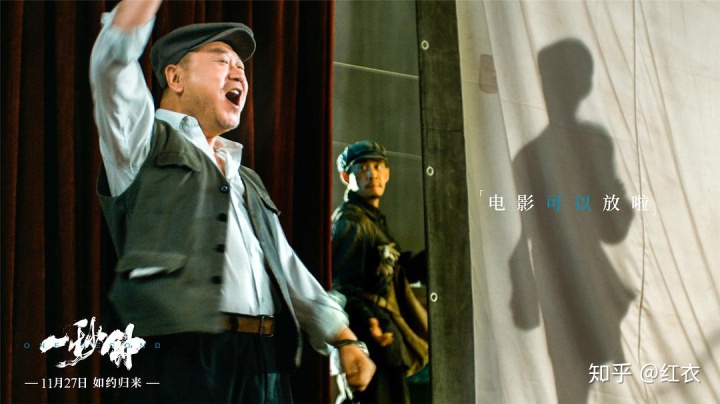

在電影《一秒鐘》里,演員范偉飾演的放映員范電影,就是“電影人”的具象代表。建國后很長一段時間內,電影給缺乏精神食糧的貧瘠土地上帶來稀缺的精神食糧。一雙雙渾濁的眼睛通過電影看到了虛幻的另一個世界,眼神中更能顯出出其中善良、透徹和純粹。也因之,在光影中的每一刻,都深深烙印在記憶中,多年依然深刻。帶來虛幻光影的放映員老范自然在人民群眾中的地位極具分量。

老范從事電影放映員工作多年,頗為自豪的就是在電影放映過程中從沒有出現過放映事故。古老的膠片盤在放映過程中,因為傳動部件過熱,很容易引起膠片起火。范電影如此驕傲的資本,就是基于對自己工作的認真,對設備器材的精心呵護。而這股精神,來自于那個年代身為電影放映員那種醉于觀眾萬眾期待的榮耀。

“放映員001”的茶水大瓷缸子、眾人熱絡的尊崇,為搶救膠片一呼百應的、領袖般的“號召力”,都讓老范迥然眾人,而老范也有資格享受這種榮耀。對于自己專業領域熟捻,諸如膠片搶救時的一絲不茍、片段剪輯大循環操作的行云流水,都讓這個的放映員在情感和業務水平上,完成了代表“電影人”的一次鮮活的亮相。老范這個角色承擔了《一秒鐘》中電影人對于電影的情感和記憶,張藝謀也通過他完成了“寫給電影人的情書”這一自擬命題的任務。

角色需要豐滿,才會可愛。而接下來電影對于老范的塑造,則是偏離游移到了與“電影”無關的蠅營狗茍上——無時不刻的對于有背景的潛在競爭者、想成為放映員的送片員楊河的打擊上。殘損的膠片出現在趕大車的兒子車上,迅速引導輿論,將責任轉到楊河的“不靠譜”;見義勇為抓住外逃的楊九聲,立刻在保安崔干事面前邀功,并央求其向農場場長遞話以穩固自己的工作,諸如等等。這些設計,如果放置于其他故事或角色中,可以十分鮮活的塑造起一個可愛機靈而市儈的角色,但在電影《一秒鐘》“寫給電影人的情書”這個概念先行的影片里,就和主旨相悖,從而欠缺了這個放映員角色應該的完整性,喪失了通覽把握角色的基本設計。當然,演員范偉非常精彩的奉獻了自己的表演,非常成功的塑造了這個享受榮耀、有小小心機的市儈的放映員角色。

張譯飾演的父親楊九聲,通過對于看到女兒僅有的“一秒鐘”畫面的堅持,作為觀眾代表,呈現出了普通人對于光影的迷戀和情感,和作為父親,對于經年不見的女兒所懷有的那種親情和思念。

在楊九聲身上,我們再次看到了《我的父親母親》中的母親、《一個都不能少》里鄉村老師魏敏芝、《歸來》里的妻子馮婉瑜、《秋菊打官司》里的秋菊,這些張藝謀導演作品中一貫承擔著代表“堅持”精神,甚或“軸勁”的角色氣質。

逃離勞教所,穿越戈壁沙漠,力保電影膠片的完整,只為能在大銀幕上看到女兒的一秒鐘畫面,張譯飾演的父親楊九聲這個角色表給觀眾帶來了非常震撼的情感感動。特別是通過放映間小窗口,第一次看到女兒的一秒鐘畫面后,大顆的淚滴落下,張譯奉獻了極佳的表演。這條戲的拍攝,張譯是一條過。算上今年另一部重磅電影《金剛川》里同樣上佳的表演,張譯的表演實力一直保持在巔峰,這體現了一名專業演員的真正水準,對于觀看其表演的觀眾,和對于與之合作的電影人來說,都是難得,一種福氣。

在楊九聲力保電影膠片完整的故事過程中,和放映員老范,以及盜竊膠片做燈罩的劉閨女,產生了交集。這是電影《一秒鐘》在“寫給電影人的情書”和“父女難舍親情”的情感前提下,在故事層面的矛盾推動。在這一領域開始,張藝謀導演長于情緒而弱于故事的特點再次明顯。

楊九聲力保膠片的完整,劉閨女為了做燈罩想方設法出手盜竊,兩個人的斗智斗勇,和對自己行為的堅持,是電影《一秒鐘》所設定的基礎矛盾沖突的動機,幾乎所有沖突看點都集中在這兩個人身上。楊九聲和劉閨女的斗智斗勇過程保持在波動而平衡的狀態,會讓這場戲極具張力和看點。

開場不久第一次交鋒,月夜下沙漠的廝打楊九聲獲勝,奪得膠片后揮巴掌作勢驅趕,張譯表現的霸氣和不屑;戈壁灘上背后出陰招,劉閨女獲勝,演員劉浩存將得手后的得意、得瑟,也闡述的可圈可點。以及在解放大卡車上二人再次狹路相逢時,在第三人的旁觀之下,兩人動手而不能只得惺惺做戲各編故事的狀態,這些一系列的情節設計,非常精彩的建立起電影《一秒鐘》基礎的矛盾沖突。但接下來,在圍繞彼此行為堅持的動機(特別是劉閨女的堅持),和角色背景這兩方面進一步塑造的時候,再次缺少了細節的設計和邏輯合理性,以及受到電影中其他元素的干擾。不需再做太多解釋的表現劉閨女的“軸勁”,再次成為楊九聲劉閨女這個主要矛盾沖突延續下去的處理手法。造成的后果,就是觀影過程的不熨貼,如鯁在喉,胸有塊壘。

劉閨女搶膠片的目的,是為了再做一個膠片燈罩還給跋扈的小混混。而最初起因,是劉閨女為了給愛學習的弟弟呵護眼睛。在電影里需要這種善與惡的對立設計,在電影《一秒鐘》里是孩子間的這種欺凌現象。但劉閨女為何要主動找幾個小混混借燈罩,而不是唯恐避之不及轉尋他法。只能說劉閨女這份勇敢有點太自尋死路了。

這一背景和緣由設定,缺乏深入設計的強意識和主觀性。電影需要通過備受小混混的欺凌,來表達出劉閨女和劉弟弟這姐弟倆的孤苦無依,而引入的緣由卻是不顧邏輯的讓劉閨女主動找小混混借燈罩。這樣做的原因,應該是在設定角色行為動機時,將備受欺凌的姐弟這一角色背景的塑造設定,強意識的和接下來的劉閨女對于盜竊膠片做燈罩的行為整合在一起,而無視了基本的邏輯。

以及護片和盜竊這段主要矛盾沖突的和解方式。需要這個和解的環節,但實在是來的措不及防。在楊九聲為劉閨女出頭教訓小混混(而未果)后,兩個人的爭搶矛盾在“意味深長而又毫無意義”的一段兩廂“沒什么更多的話要講”的場景中,就此迎刃而解。

這樣處理結果的手法,當然受到了影片中其他元素的干擾,諸如放映員老范所擔負的“為電影人寫的情書”戲份、以及父女之情等兩部分。當然,在楊九聲第一次追趕劉閨女闖入其家后對于劉閨女的盜竊行為有了了解。這些是必須應有的主題事件點,而圍繞影片這一主要矛盾的重要事件點針對應有的細節進行豐富和打磨,不應就此抓大放小的粗獷式操作。

也因此,這一場承擔著重要任務的“和解”,和劉閨女放棄盜竊的本性回歸,來的猝不及防。戲劇性倒是有了,但缺少了連貫性的細膩。結果就是前文所說,胸有塊壘,讓人難以消化。

當然,缺少細膩、而忽略邏輯和連貫的地方還有很多,諸如放映員老范抽冷子打擊競爭者楊河的時候,總會和當時的情境和劇情不貼合。諸多此類問題的出現,原因還是長于宏觀情緒,而繼續粗放式的抓大放小,以及對結構的整體規劃和細節連續性把握的缺失。

楊九聲心心念念的女兒影像,凝結在幾方小小的膠片上。在楊九聲被帶走回勞改隊時候,膠片飛散在沙漠中,最終被時間和漫天的黃沙所淹沒。光影,會深深刻在有故事的人的記憶里。而膠片這種載體,對于電影人來說,也越來越遠,為現在的數字拍攝所取代。

談到拍攝電影《一秒鐘》的初衷,張藝謀說,趁現在還有體力,一定要把曾經自己的經歷,和感受到的觀眾對于電影的感情拍攝出來。這份情感,張藝謀通過電影《一秒鐘》做到了。

電影自發明出現到現在為止,已經百年有余,無數人在光影所帶來的絢爛和迷幻中沉醉過,體驗了別樣的人生,或者也成為光影中的一部分。對于普通觀眾,以及萬千的電影人來說,都有自己的故事,都在上演自己的傳奇。

很多時候,看過的電影可能都不記得了,但會記得電影之外的情緒。場燈暗去,光影射出的一霎那,就是要進入一段別樣的另一個世界。

興奮感、幸福感,撲面而來。

)

:數據集標注與制作)