Web與HTTP

對象:web頁中其實是對象鏈接

URL:通用資源定位符【任何對象都可以使用URL來唯一標識】

用戶名:口令【支持匿名訪問,用戶名和口令不計】

端口:HTTP:80 FTP:21【使用默認端口號,無特殊情況不需要手動輸入】

HTML【baseHTML,圖片鏈接URL…】–》瀏覽器解析–》服務器拉去URL資源–》訪問web頁面

HTTP目前已經是HTTP3

HTTP1.0 HTTP1.1 HTTP2 HTTP3

HTTP概況

HTTP超文本協議【不是線性的文本,是文本與文本之間任意地指向關系】

建立連接-》發送HTTP請求-》服務器收到請求后,把客戶端請求的對象封裝為HTTP響應的報文發送回來

不同廠商生產的瀏覽器能夠進行通信:彼此都遵守HTTP協議

HTTP跑在TCP之上,建立連接之后有一個TCP Socket

守候的Socket【等待連接建立請求的Socket】,連接的Socket

建立連接之后,使用HTTP請求–》服務器

HTTP:無狀態,服務器不需要維護客戶的狀態【無狀態服務器】

HTTP連接

web應用通信需要下層的實體依次交互才能完成

有些文件傳輸跑在HTTP上

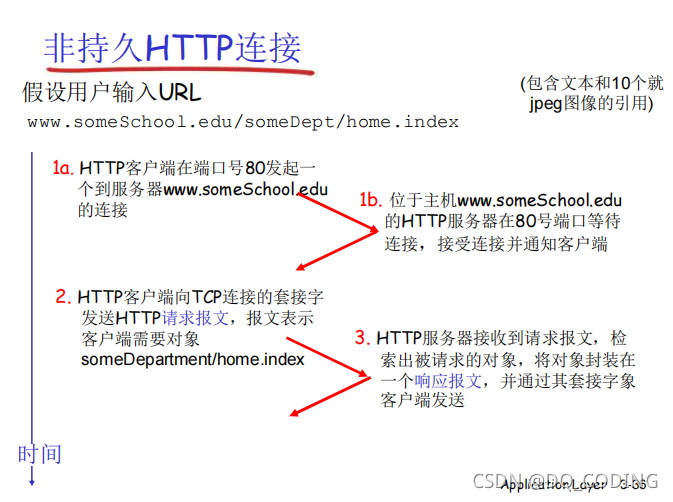

HTTP/1.0非持久

TCP連接請求-》TCP連接確認–》http請求–》交換http報文–》TCP連接關閉

HTTP1.1 【持久連接】

TCP連接請求-》TCP連接確認–》http請求–》交換http報文–》連接不關閉,如果還有其他的對象請求,仍然在此連接中進行

調用Socket Api的函數去建立連接【需要一次往返】

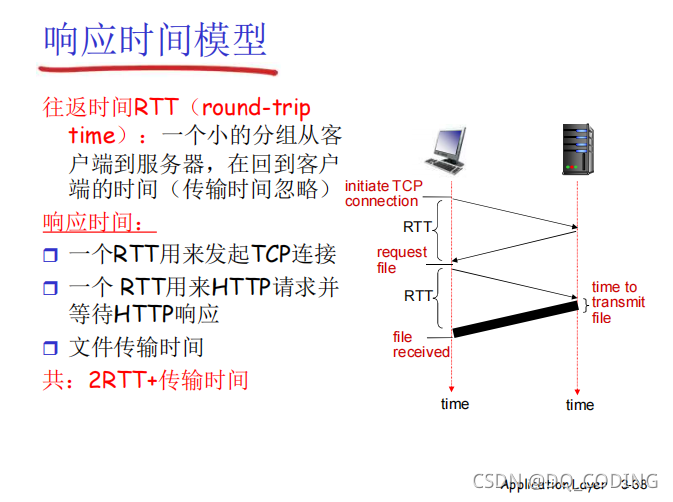

RTT往返時間:請求,請求確認

【客戶端到服務器,再到服務器傳輸回來的時間】

因為分組很小,所以傳輸時間不計算,但傳播需要時間

非持久HTTP【1.0】:

1個RTT用來連接建立【一次返轉】

1次對象的傳輸時間

持久HTTP:

1)非流水方式:

在前一個對象回來之后再發送另外一個請求【一次請求和返轉回來的對象只有一個】

2)流水方式:

第一個對象請求發出去,還沒有回來的時候;就接著發出第二個,第三個。。。

減少客戶端請求時間

HTTP請求報文

早期:ASCII碼可讀

現在:二進制

請求報文通常沒有實體行【空】

GET:客戶端從服務器請求資源

POST:客戶端向服務器上載(上傳)資源

Head命令:請求頭,用來建立索引或用來維護

Host:主機名/主機域名

User-agent:用戶代理的程序【瀏覽器版本】

Connection:連接

+:與符號

HTTP響應報文

Last-Modefied:上一次修改日期,相當于版本號

采用TCP,需要自己維護報文和報文的界限,【應用進程需要自己區分哪一個是前面的Message,哪一個是后面的Message(報文)】

HTTP通過報文頭告訴客戶端需要讀取多少個字節,才能讀完整個報文

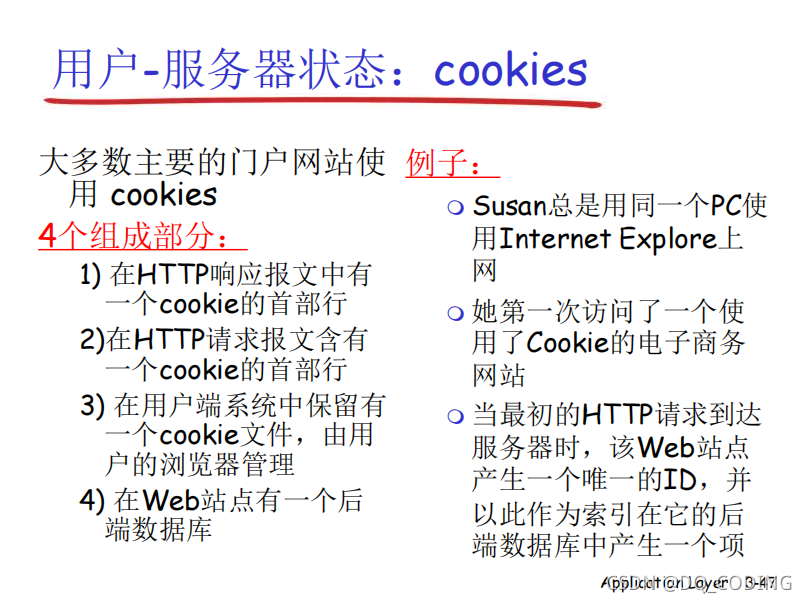

用戶-服務器狀態:Cookies

HTTP協議:是無狀態的協議

服務器不維護客戶端狀態,為了滿足用戶需求【打補丁】

小餅干:Cookie,用來維護客戶端狀態

客戶端:在本地文件夾中保存下來

客戶端第一次訪問時,沒有Cookies,由服務器為它生成一個Cookies【set-cookie】

Cookie與隱私相違背

Web緩存(代理服務器)

1.直接訪問web原始服務器

2.通過代理服務器訪問

這次請求中,緩存的東西被用上了【叫做:被命中了hit】

客戶端:快

服務器:負載更輕

網絡:流量更少

互聯網二八分布:

80%的人使用20%的熱點信息【訪問具有一定的趨同性】

緩存示例

15個對象/s:每秒鐘會帶來15bit的流量回來

單位時間內的流量為1.5Mbps=15請求/s*100kb

RTT往返時間=2s

I:流量強度

t:接入延遲

ISP:更高的帶寬的接入鏈路

安裝本地緩存(代理服務器):

1)本地訪問0.4-代理服務器

2) 遠程訪問0.6-原始服務器

0.4t1+0.6t2=t【加權平均】

t1=10ms

t2=10ms+2s+接入延遲【取決于流量強度】

條件GET方法

conditional get:條件式獲取

在請求報文中加入頭部if-modified-since