本文基于回答網友一個這樣的問題:太陽目前氫核聚變是氦碳氧穩定燃燒地球上的鐵鎳重元素哪里來的?

可以說,這是一個毫無邏輯亂七八糟的問題,但既然邀請回答,就從中挑出幾個稍顯合理的問題說明一下。

太陽核心每時每刻都在發生著氫核聚變,但并非是“氦碳氧穩定燃燒”。

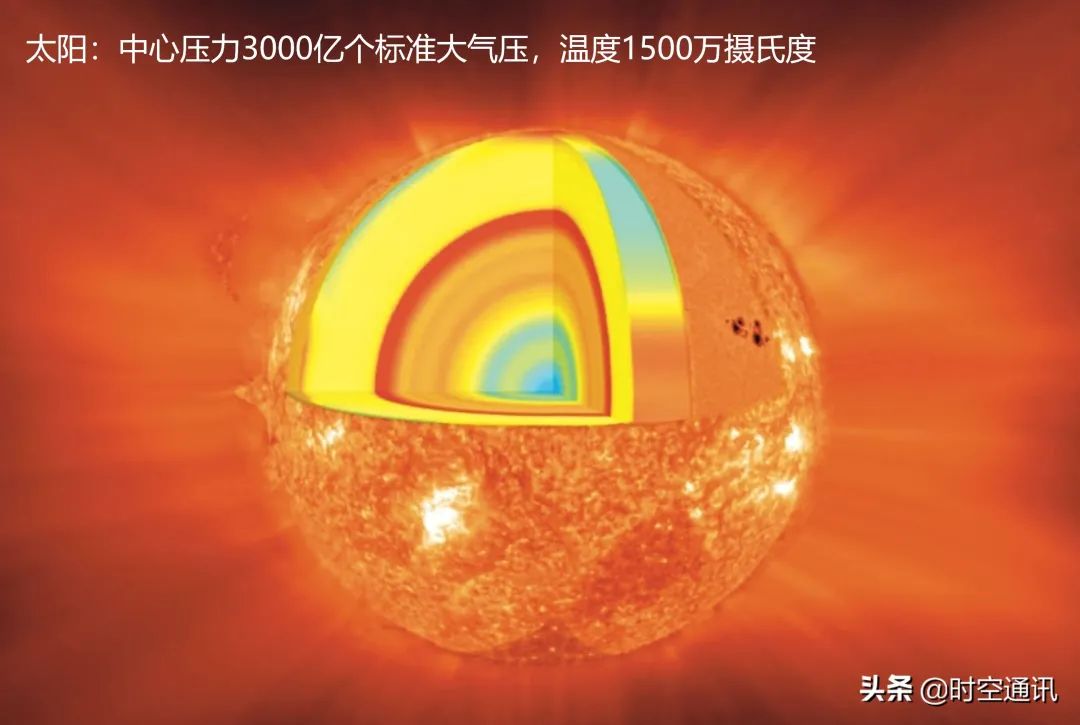

太陽中心有1500萬℃高溫,僅憑這點溫度要維持穩定的氫核聚變是不可能的。在地球上,要實現可控的氫核聚變,需要達到1億℃的溫度。

之所以太陽核心在1500萬℃左右的情況下能夠持續不斷的發生著氫核聚變,是因為還有3000億個大氣壓的幫助。

由于太陽巨大的質量,其核心受到太陽質量導致的坍縮壓力達到3000億個地球海平面大氣壓,這些壓力加上1500萬度高溫,使核心氫原子的電子被剝離為自由電子,露出了光禿禿的核子,發生了四個氫核融合成一個氦核的聚變,并釋放出巨大能量。

太陽核心每秒鐘有6億噸的氫,通過核聚變產生5.968億噸的氦,這樣就有420萬噸的物質轉化成為能量,以電磁輻射的方式從核心向太陽表面迸發出來,放散到太空。

這種質能轉換遵循愛因斯坦的質能方程。

質能方程表達式為:E=MC2。

式中,E表示能量,單位J(焦耳);M為質量,單位kg(公斤);C為光速,取值約300000000m/s(米/秒)。

根據這個公式,我們可以計算出太陽每秒釋放的能量:

E=4200000000kgx(300000000)2=378000000000000000000000000J

也就是太陽每秒鐘釋放出3.78x10^26J的能量。

據估算,人類現在每年消耗的能量大約在5x10^20J,按這個消耗計算,太陽每秒鐘釋放的能量可以讓人類使用75.6萬年。

太陽能量絕大部分白白輻射到太空浪費了,地球只能夠接受到其中的22億分之一,也就是每秒收獲1.7x10^17J,如果全部收集起來,50分鐘就夠人類用一年。

太陽依靠核心核聚變維持穩定和平衡。

太陽核心的核聚變不是依靠什么“氦碳氧穩定燃燒”來維持的,而是核聚變本身產生的高溫高壓保持持續反應。其中有0.7%的質量轉化為巨大能量,才使太陽時刻保持著穩定的等離子體狀態。

而且太陽的穩定和平衡,也是依靠源源不斷的核聚變巨大輻射壓,抵御住了太陽質量對核心的引力壓取得的。

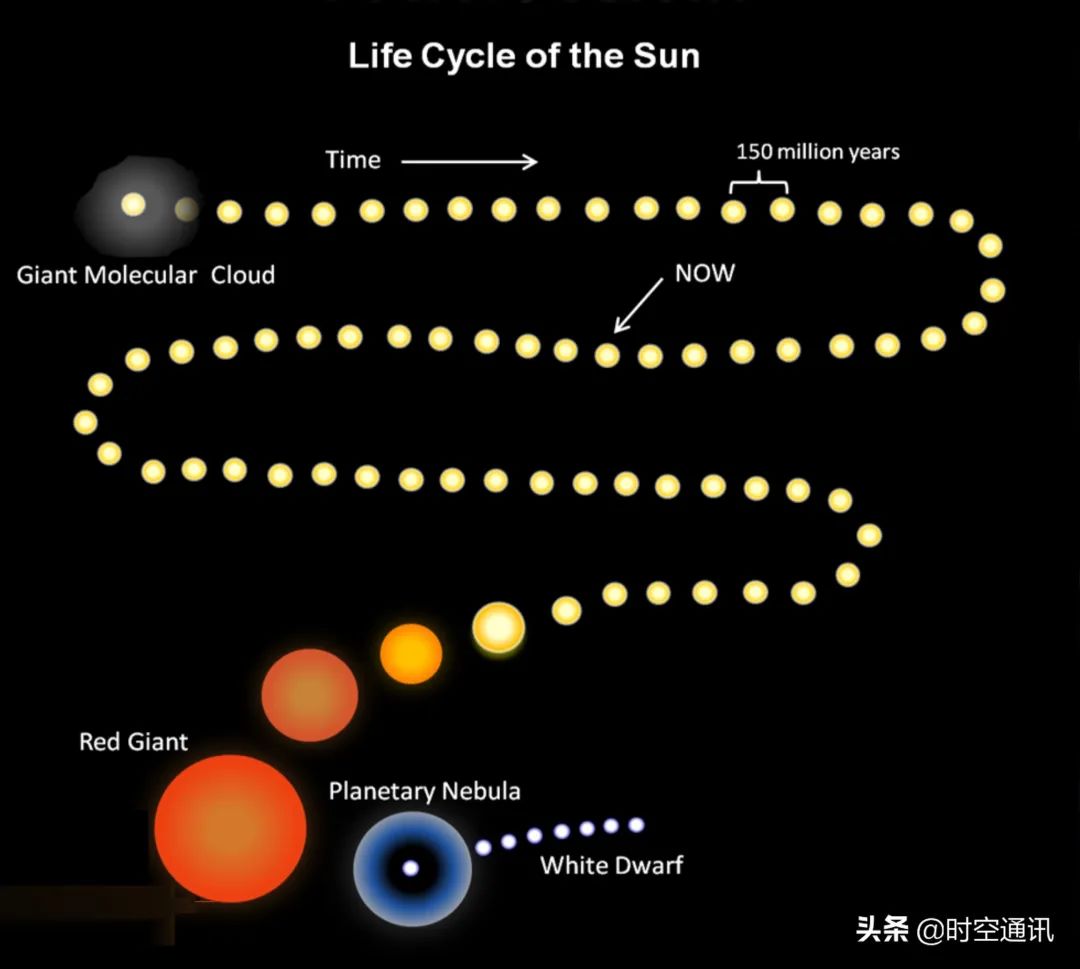

正是這種能量平衡確保了太陽的主序星周期,這種狀態可以延續100億年,這就是太陽的壽命。

現在太陽已經50億歲了,大約還有50億年就將壽終正寢。

太陽的死亡并不是將所有的氫都燃燒殆盡了,只是核心部分的氫燃料燒完了,都轉化成了氦。

這時,核聚變就無法延續,沒有了輻射壓抵御引力壓,太陽核心就會發生坍縮,激發更大的壓力和溫度,溫度可驟升到1~2億K,就引發了氦閃,在很短的時間內,核心氦聚變完成,全部轉化成為一個碳核。

太陽質量的壓力和溫度再也無法激發碳核聚變,這時氫外殼膨脹為一個紅巨星,漸漸散去,中心那個碳核被留下,成為一個地球大小的白矮星,質量約太陽0.5~0.6倍,物質密度達到1噸/cm3以上。

這就是太陽一生的大致演化過程。

因此在整個演化過程,從始至終都沒有什么“氦碳氧穩定燃燒”過程。

現在來回答第二問,地球上的重元素又是怎么來的呢?

當然不是太陽生出來的。

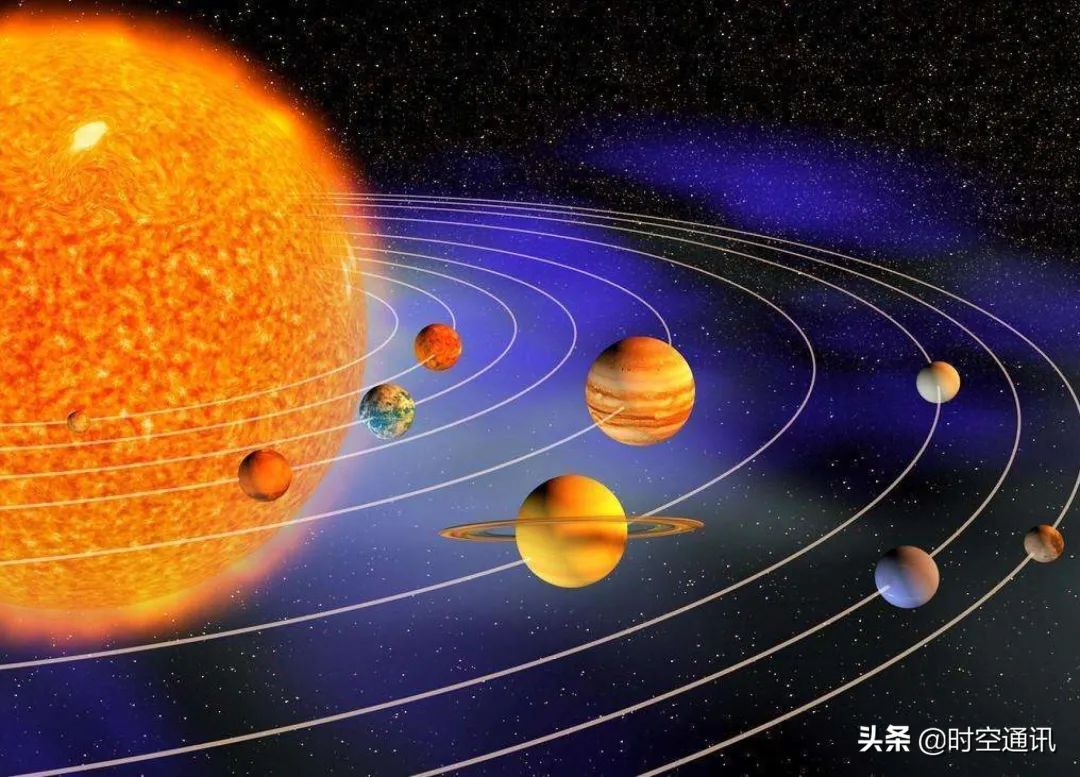

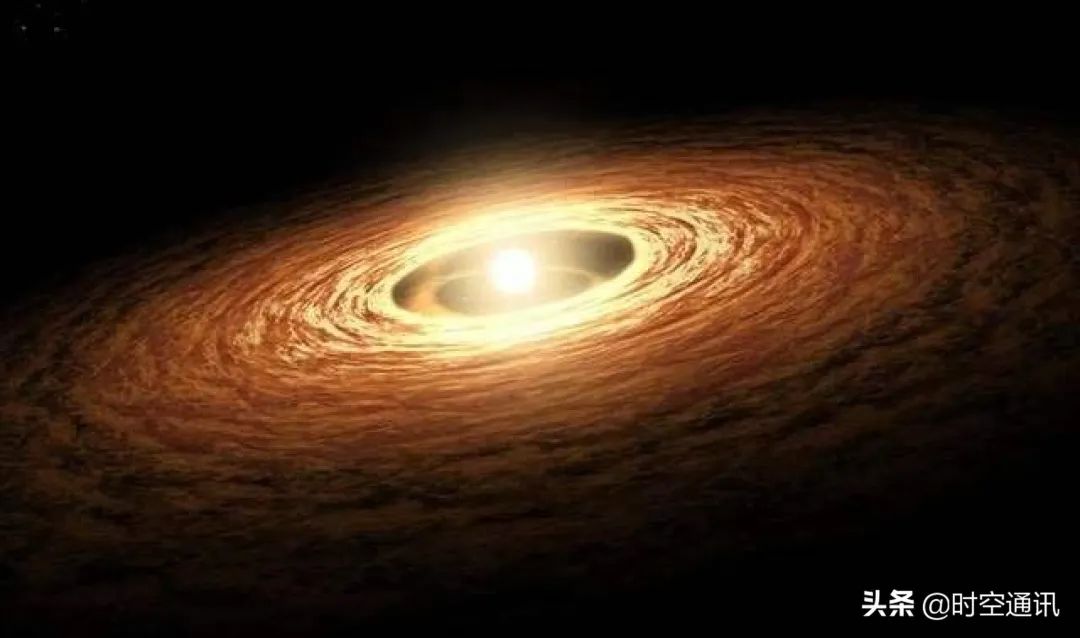

所有的恒星系統都是由宇宙塵埃,也就是星云聚集而成,我們太陽系當然也不例外。

星云有宇宙大爆炸后早期生成的“處女星云”和“再生星云”之分。

“處女星云”很純凈,幾乎就是兩種元素組成,即氫和氦。其中氫占了約90%(體積),氦占據了10%左右,還有極微量的鋰。

而太陽系之所以有我們地球這樣的巖石地殼行星存在,含有迄今所知宇宙中所有的元素,只能是“再生星云”中孕育產生。

“再生星云”是經歷過第一代甚至二、三代,或更多代的大質量恒星爆炸后,拋棄的物質形成的星云,這種星云的元素含量就會越來越復雜,也可以說越來越“臟”。

但不管怎樣“臟”,氫和氦還是占有絕對大的比重,太陽系的氫氦占比在98%以上,其他元素不到2%。

盡管如此,太陽系不可能出自“處女星云”,只能來自再生星云。

大質量恒星超新星爆發生成了更多更重的元素。

大于太陽質量8倍的恒星,中心溫度和壓力一直可以使核聚變階梯式升級,到26號元素-鐵元素終止。

鐵元素是宇宙中最穩定的元素。因為不管是核裂變還是核聚變,鐵都無法產生能量,而且還需要消耗大量能量。

而在恒星演化到后期,根本不可能有多余的能量來維持鐵核聚變。

這樣核聚變到鐵就只有終止了。核心沒有了核聚變輻射壓頂住恒星星體巨大引力壓,物質就向核心急速坍縮,沖擊鐵核后又反彈回去。

這種沖擊和反彈速度極快,甚至可以達到光速的三分之一到一半,巨大的沖擊壓導致恒星熱核失控,就會把整個星球炸得粉碎。

超新星爆發可以產生百億甚至千億度的高溫和億億億個大氣壓強的高壓,在這種高溫高壓下,就會生成從鐵元素到118號元素所有的宇宙元素,這個世界就變得越來越豐富多彩了。

愿恒星大部分物質被炸散在太空,成為再生星云,核心可能會留下一個致密的中子星或黑洞。

太陽系就誕生于這樣一個豐富多彩的再生星云。

致密天體相撞也是重元素的主要來源。

除了超新星爆發,致密天體的相撞融合,如白矮星、中子星、黑洞之間或者同類相撞,都會爆發出驚天動地的能量,并從中生產出大量的重元素。

如2017年全球科學家們探測到來自距我們12億光年兩個中子星相撞的引力波,據估算,那次相撞就撞出了至少300個地球質量的黃金。

這些相撞出來的金銀財寶漂浮在太空中,隨機地掉落到各個天體上。

研究表明,地球上的重元素,包括黃金,都是來自天外,這些物質主要在地球形成早期,以小行星撞擊和隕石雨的方式來到地球。

所以天上掉餡餅的事情并非子虛烏有,而且掉的還是大餡餅。

這些金銀財寶有的融入了地核,有的深藏在地幔中,也有一些在地殼中。

這些資源都是不可再生資源,而且稀有,因此價值昂貴。

不過即便到了現在,也還有不少隕石和塵埃每天都在掉落地球,一年達到數萬噸之多。

有盼望天上掉餡餅想法的朋友可以多留意一下,或許哪一天就發了橫財也未可知。不過要練好鐵頭功和鐵布衫,才可以承受被“金銀餡餅”砸到頭上身上的快樂。

)

和主題(theme))