作者:APICloud 創始人劉鑫

這兩年,無論是資本層面,還是企業IT部門的關注,“低代碼”都是絕對的熱點。互聯網圈也似在一夜之間冒出了各種各樣的低代碼公司。

到底什么是低代碼?低代碼是新技術么?低代碼開發能給企業帶來什么價值?企業如何使用低代碼?哪些平臺是真的低代碼哪些是渾水摸魚蹭熱點?混戰的低代碼江湖,到底如何區分“李逵”和“李鬼”?

今天我就用大眾聽得懂的語言,一次性把這些問題說明白。

01

到底什么是

低代碼?

“低代碼”按字面意思可以通俗理解為“比正常應用開發要少寫代碼”。

不過,并不是所有能省代碼的開發方式都可以叫“低代碼”,真正的低代碼要有一些必備的特質。

所以,在解釋什么是低代碼之前,我們不妨先來梳理一下“低代碼”開發平臺的使用價值:

1、可以“在云上”開發“CloudNative云原生的應用”;

2、在云上用可視化甚至所見即所得的方式,通過拖拽式開發;

3、主要開發的是以移動端為主的“個性化應用”,需要涵蓋后端和PC端管理能力。

4、開發需求往往是業務部門發起的、要快速上線并且整體應用生命周期不超過一年的周邊型應用。

歸納總結下來,低代碼的主流定義就是:

為滿足企業業務部門發起的移動端為主的中小應用的需求,用可視化拖拽式和少量代碼就可以快速在云上開發的云原生應用,這種云端平臺通常稱為低代碼開發平臺。

02

企業如何使用

低代碼?

當前低代碼很火,很多公司都希望通過低代碼解決一些問題。可低代碼到底能做什么,對于大多數公司而言,仍然是一個未知數。

既然我們已經解釋了什么是低代碼,那根據低代碼的定義和使用價值,其實就可以很好地指導企業如何應用低代碼。

建議一:如果你想開發一個OA或者ERP,你還是別用低代碼了。

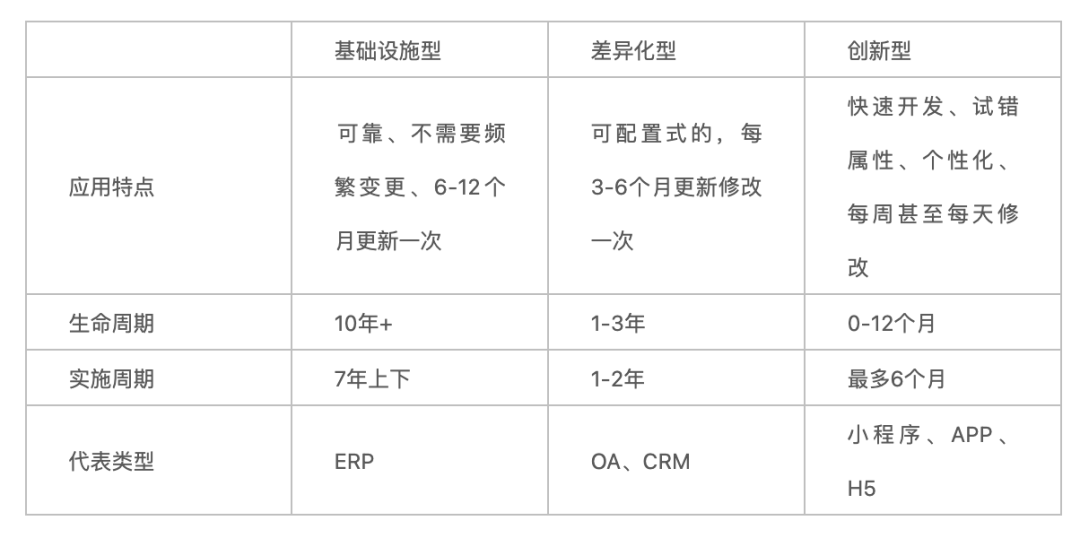

早在2016年Gartner發布了企業軟件的三種分類模式報告,其中《速度分層應用報告》中將企業應用分成了三種類型:基礎設施型(如ERP)、差異化型(如CRM)、創新型(如移動端各種應用)。

前兩種都是企業傳統IT涵蓋的領域,由傳統IT人員維護和主導的固有IT模式。而第三種創新型更符合當前的現狀,即應用需求快速增長,也就是以業務部門發起的非傳統IT主導的應用。

這類應用有“互聯網屬性”“在云上”“上線周期短”“實驗性”“生命周期短”“需求不確定”“傳統IT部門不愿意接的燙手山芋”等特點。

而低代碼平臺出現的核心,就是滿足這些開發需求,而不是去搶OA、CRM甚至ERP的市場。

所以,只有分辨好企業應用的類型,才可以判斷企業哪些應用可以用低代碼開發。

如果低代碼廠商把更多力量用在了前兩種客戶身上,大概率只能吃癟了。因為人家根本沒有那么強的低代碼使用需求,也沒有那么多應用低代碼的場景。

建議二:企業不能指望業務部門開發低代碼。

低代碼開始火的時候有一個美好愿景,希望Citizen Developer(公民開發者)即沒技術背景的業務部門人員,可以使用低代碼平臺開發企業創新型應用。

但現實很骨感,低代碼畢竟不是無代碼,還是需要有相當多的編碼和技術需求。哪怕有英語優勢,且能夠可以理解計算機代碼,業務人員也不可能替代技術人員,自己去開發應用。

再有,很多企業希望IT部門利用低代碼開發平臺幫業務部門開發創新型應用。這個概念聽起來合理,但卻是一個偽概念。因為IT部門已經有很多成熟的效率開發工具,沒必要再用一個新的。

更何況“正經”的程序員也不希望使用一套“看似替自己干活,實際卻要革掉自己職業生涯命”的工具,因為這樣的工具沒法提升自己的開發技術。

業務部門的需求是現實的,固有IT團隊不愿意接手創新型應用的開發任務也是真的,所以低代碼平臺往往是“業務部門用自己的預算,去找新的人員(內部或者外部)來滿足這些創新型應用的開發需求”。

那么,從這個角度來看,低代碼開發平臺一定要具備大量的成熟開發者,不然根本無法解決用戶需求。

所以,打造自己的“低代碼開發生態”就是低代碼廠商的核心要務。

03

在這個混戰的低代碼江湖

如何區分“李逵”和“李鬼”?

其實很有意思,研究國外的低代碼領導型公司,就會發現所有領導型的公司都是很“老”的公司,基本沒有新設立的公司。

這些公司以前都有自己的核心能力。如Outsystems、Mendix之前主要是做BPM(工作流),Kony之前主要是做MADP(移動開發平臺),Microsoft、SAP低代碼開發的核心都是以前的aPaaS和MADP的重組。

可見國外的低代碼開發平臺并不是全新的創新型技術,而是基于既有技術基礎的新模式。

也就是把基于BPM的流程化、可視化和aPaaS的組件化云原生以及MADP快速開發跨平臺移動互聯網創新應用組合在一起,而形成的主流的LowCode低代碼平臺。

低代碼公司是不是具備BMP、MADP、aPaaS這三個重要基因中的至少其中一個,是評判該平臺是否為低代碼公司的重要標準。

就像文章開頭所說,“低代碼”顧名思義就是“比正常應用開發要少寫代碼”,但不是所有能省代碼的開發方式都可以叫“低代碼”,真正的低代碼要有一些必備的特質。

縱觀盤踞Forrester和Gartner低代碼測評領導者角色的平臺,如Outsystems、Mendix、Appian和Kony等國外知名公司對自己產品的定義,低代碼開發平臺必須具備的核心要素 “3+1” :

3個能力:可視化(拖拽式)、MADP(移動優先)、aPaaS(云上開發環境)。

1個必須:有配套的生態(成熟的開發者、和其他云或企業內部系統連接的能力)。

當然,很多人還會談到類似于“模型驅動”“表單驅動”“中臺能力”“持續集成”等等眾多概念,這些都是可能涵蓋的因素,而不是非必要因素。

當然,不同的低代碼開發平臺側重點不同,這里就不再贅述。總之,記住3+1就很容易區分“真假”低代碼開發平臺。

如果不符合這3個能力和1個必須,那這低代碼必然不會是“李逵”,只能是“李鬼”。而審視國內這兩年興起的低代碼廠商,也完全可以參照這個標準。

了解和使用低代碼平臺,是保持企業數字化創新的有效途徑。選擇不同類型的低代碼工具,使其與公司現有IT系統融合,是接下來低代碼領域需要討論的方向。目前國內對低代碼還處在概念普及階段,但改變已經發生。

- End -

)