最近朋友圈討論拼多多上市的新聞大火,各有各的看法,很有意思,突然想起前段時間得到上的《梁寧-產品思維30講》,所以想從數據和產品角度分析分析拼多多的崛起。

一:拼多多的迅速崛起

我們先看看拼多多這幾年的成長歷程:

- 2015年9月,拼多多微信公眾號上線,兩周后粉絲破百萬。

- 2015年11月,微信公眾號上線兩個月,沒有投廣告,用戶突破1200萬。

- 2016年1月,拼多多付費用戶突破1000萬,且單日成交額突破1000萬。

- 2016年7月,拼多多B輪融資,獲得來自高榕資本、IDG和騰訊的投資。(成為騰訊大家族成員,獲得微信推廣的優惠和白名單)

- 2016年9月,拼多多和拼好貨合并,用戶破億。

- 2016年11月,日均訂單超過200萬,單日流水破2億。

- 2017年9月,用戶破2億。

- 2018年8月,用戶破3億,并且IPO

記得2017年初,騰訊發布了一本叫《分水嶺》的書,配合大數據分析產品格局演化,深度解釋了一個信號:流量時代已經過去。可以事情光過去不到兩年,拼多多卻如此強勢的”逆勢“崛起,不可謂不強。

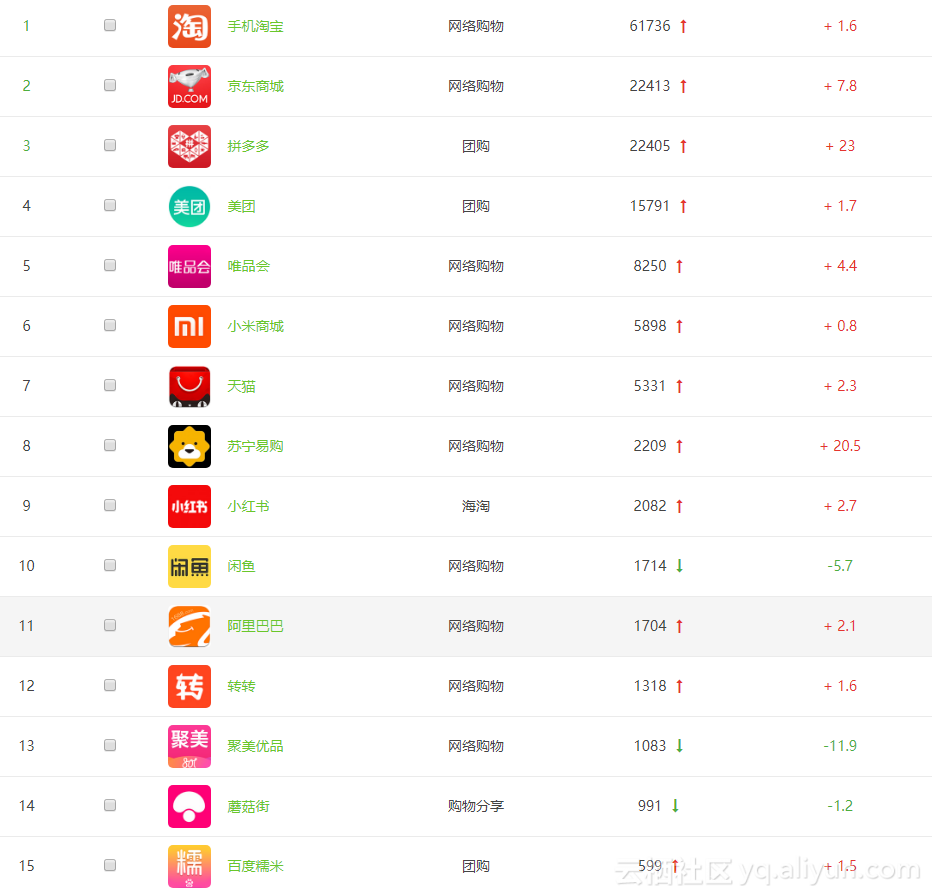

電商APP排名:

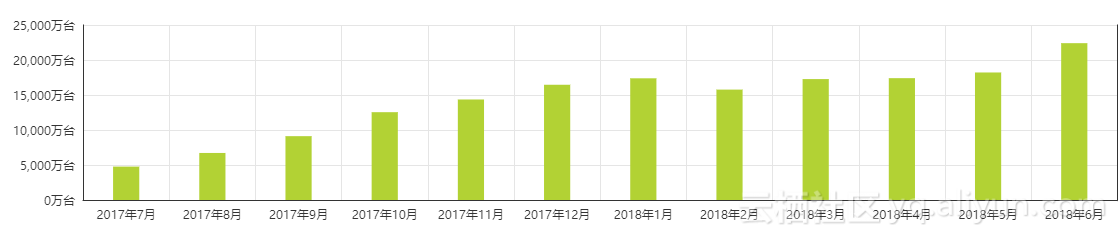

月度獨立設備數:

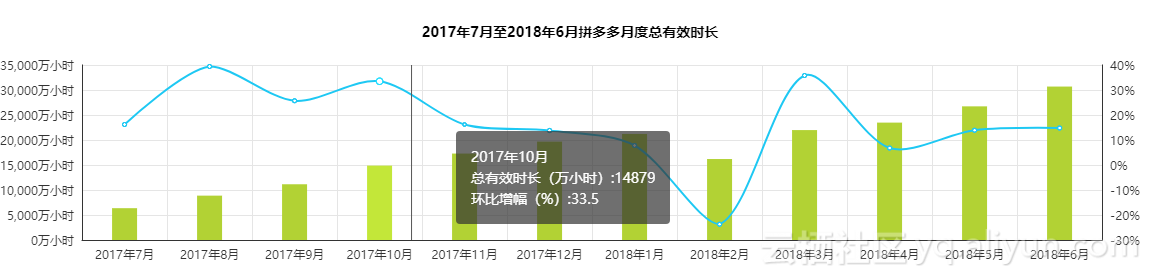

月度用戶使用總時長:

二:拼多多的勢

我們都了解,趨勢對一家企業或產品的發展起到非常大的作用,順勢而為是所有產品和企業必須思維模式。

一個大的背景是我們所處的消費升級時代。在這個時代下,我們面臨的是新生活、新消費和新商業,比如人口升級帶來的新用戶、微信帶來的新場景新服務、移動支付的成熟、以及物流的升級、信息的升級。

新生活要求新消費,新消費不一定能滿足新生活時會催生新商業,新商業又會構筑新生活,從而產生從來沒有過的場景和消費能力,再次產生新消費.這三件事情循環滾動,在底下不停迭代,在這樣的循環里,我們的世界被不停地重構,正如羅輯思維2917年跨年演講中所說:所有的東西都值得重新做一遍。

- 完善的基礎設施

阿里巴巴做了中國電商科普的工作,把那些完全對互聯網電商沒有概念的人拉到網上來。當拼多多再成建制、成體量地獲取商家時,已經不需要這么艱難的掃盲過程了,這些人已經被阿里、美團的地推掃過無數遍了。而由于淘寶的流量見頂,以及2015年開始的打假行動,商家出現了外溢。這些人要做生意,沒地兒去了,拼多多成建制地接受了他們。這就形成了一個紅利。 - 人群定位

這件事情的本質,其實叫做“低端供應鏈和低消人群如何安放”。這就涉及到“價值網”這個概念,這是李善友教授講的:成就一家企業的其實不是創業者,而是價值網,是誰需要你。**

淘寶商家外溢,有低消人群,即便我們把拼多多罵死,那么這些低端供應鏈和低消人群是否還存在?在這個問題沒有解決之前,他們總需要地方安放,只是這次他們集中安放點堆積在拼多多,成了一個大數,讓大家嚇了一跳。

一切紅利的根基都是人口紅利。因為生意的本質就兩件事,機會和體量。人口紅利就是最核心的體量。在這個流量思維已經很難立足的時代,拼多多成功的找到里一個新的群體,低端人群和低端供應鏈,打開了一個新的流量渠道。

- 從流量成本維度考慮

目前在淘寶上做生意的商家,由于流量成本的限制,大概只有5%左右的商家是盈利的,而正在做的好的大概只有2%的商家。當拼多多這樣一個新的流量渠道打開時,必然有大量有豐富電商經驗的商家轉戰拼多多。 - 什么是不變的:湊單、團購

無論商業怎樣演化,低價高質的產品總是最具市場的,而湊單、團購古老,有趣且有效的。

拼多多用戶性別比例:

拼多多女性占大多數,

拼多多用戶分布:

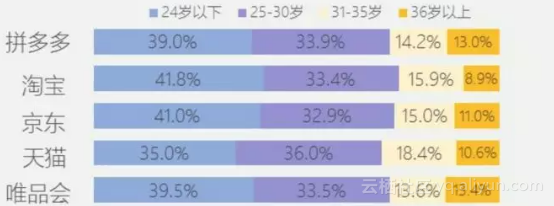

拼多多用戶年齡分布:

對于一線城市人口來說,拼多多是消費降級,而對三到六線人來說,用拼多多是消費升級。中國的物流倉儲并不集中,很多東西在他們的日常生活場景中接觸不到,并且價格是一個絕對的體驗門檻。

2016年,中國的VC開始投消費升級,媒體跟著VC跑,誰能融到資就報道誰,這就形成了對這個市場的認知——2016年是消費升級的風口。其實消費升級應該是一個持續10年以上的事,但2016年VC搞了人工智能的概念,2017年又搞了區塊鏈,如果真的跟著VC跑,那就真成豬了。而事實是,千團大戰后,一批VC死得很慘,所以大家對團購都不感興趣了,就是這么簡單。

但作為產品經理,要回歸市場本質,而不是為了VC、為了媒體才做。當年淘寶一秒刪掉了24萬商家,把那些當年他們非常艱難才發展來的商家一下子砍掉,他們去了哪里?

而造假的商家往往比較活躍,曾經撐起千團大戰的實物團購被聚劃算秒殺了,而聚劃算劃歸天貓,整個淘寶低端團購大業態一下子空出來了,這個大空門,被拼多多應運而生地補上了。

- 借力微信社交流量

幾乎所有的文章都說了微信的社交流量,但并不能簡單地說因為抱了騰訊爸爸的腿,就成就了拼多多,這就是刻板印象。你是在捍衛一個刻板的經濟學理論,還是回歸到一個簡單的商業常識。看待騰訊的流量也是一樣,給流量就能起來,這完全不具備任何操作意義。拼多多的崛起,是他做了跟其他騰訊系電商不一樣的事。我們在下一部分會分析拼多多與其他電商的不同。

對于我們大多數人來說,已經在追求“高品質”的消費觀,假如品質好也符合我們的需求,我們也愿意支付更高的價格。但拼多多的崛起讓我意識到原來這不是完全的事實,仍有很大一部分人群他們對價格是非常敏感的。

近幾年移動互聯網增加最快的就是三到五線城市,他們的價值被發現,需求也被意識到,所以我們也不斷看到拼多多、今日頭條還有快手這些應用得以爆發。新消費機會不僅僅針對一線二線城市,對企業來說,也需要關注小城市所發揮的“長尾效應”。他們的收入不是太高,貢獻的消費金額也沒那么高,但正如拼多多的崛起一樣,如果可以滿足他們的消費需求,一樣能成就一家公司。

總結;

拼多多滿足了四個紅利:承接了淘寶的商家,沒有人做團購模式,三到六線用戶上網,最后用社交流量,這些支撐起了拼多多。正如得到社群里一直提倡也是很多討論的知識基礎:價值網;拼多多背后的理論就是價值網,成就企業的并不是企業家,而是它依附在其上的價值網。

![KestrelServer詳解[2]: 網絡連接是如何創建的?](http://pic.xiahunao.cn/KestrelServer詳解[2]: 網絡連接是如何創建的?)

1)