隨著互聯網的發展,獲取信息的手段越來越多,我們對手機的依賴程度超乎想象,每天忙碌著,大腦接收著豐富的信息,感覺每天都學習到了很多的知識。

但我們對學習經常會有些誤區:

1、書買了擺在書架上,看看書架上擺的書,好像就看了書似的;

2、把看過的內容當作已經學會了;

3、發現好的內容隨手就收藏了,收藏了就感覺自己掌握了。

信息的獲取并不代表這知識的掌握,從獲取到掌握大概有這么些步驟:探索 ? 收集 ? 思考 ? 創作 ? 分享 ? 討論。

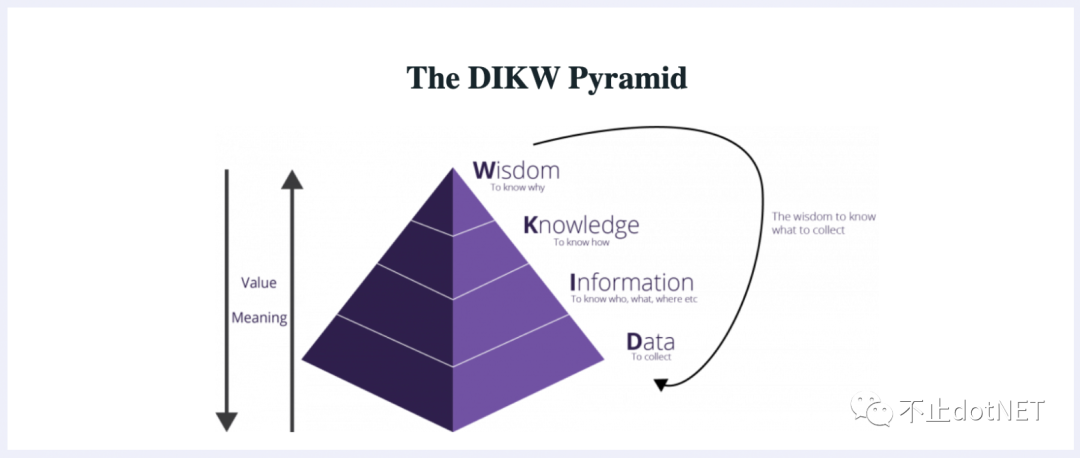

這個步驟和 DIKW 模型比較吻合,DIKW 模型是一個可以很好的幫助我們理解數據(Data)、信息(Information)、知識(Knowledge)和智慧(Wisdom)之間的關系的模型,可以參考下面這個圖:

簡單說就是從輸入到輸出,在這個過程中產生的價值就會留存在我們大腦中,讓我們的認知得到提升,認知不斷提升,人就變得智慧了,我大致是這么理解的。

這些步驟如果純手動,效率比較低,所以需要一些工具的輔助,目前,我也只是零散地在使用一些工具,還沒有形成完整的一套工作流,比如:

flomo

使用 flomo 進行靈感的收集;

給 flomo 微信號發送微信語音可以轉文字到 flomo ;

微信讀書和得到電子書的劃線和評論可以通過 flomo 的 API 進行同步;

flomo 的回顧功能可以讓記錄的內容不會落灰。

logseq

logseq 目前也在重度使用,沒有輸入的壓力,打開就是日志界面,只管輸入就行,不用考慮文件夾,不用思考文件要放到哪里;

強大的 query 功能;

標簽和雙中括號創建頁面并建立了雙向鏈接,讓隨時可以找到想要的內容;

配合 agenda 插件,就有了一個好用的日歷系統;

pdf 文件的閱讀器,對內容隨時標注。

Obsidian

最終輸出時使用 Obsidian ;

輸出內容時,從 flomo 和 logseq 找到相關內容,提取出來放到 Obsidian 中,經過整理最終成文;

使用 git 插件使用 github 作為備份。

對于工具的使用,有兩種觀點:

1、all-in-one :用一個軟件實現所有的功能,充分挖掘每一個細節,但一個產品在易用性和功能完備性上做到兩全是非常困難的;

2、組合使用:使用多個軟件搭建出一個體系,每個軟件使用其最擅長的部分。

我更喜歡第二種方式,因為目前我還沒發現大而全又特別好用的產品,如果 all-in-one ,就必然會犧牲掉某些功能的體驗,會采用一些變通的方式達到目的。

使用組合的方式,就需要找一堆適合自己的軟件,然后形成流程閉環。不找不知道,一找嚇一跳:

inoreader、rsshub、flomo、Obsidian、logseq、readwise、readwise reader 、IFTTT、instapaper、devonthink3、heptabase、cubox、icubox、hazel、Matter、簡悅,收趣、notion、我來、Pinbox、feed43、Hypothesis、Roam Search、Typora、Pocket、Feedly、greasyfork 等等。

上面有筆記類的、rss 訂閱類的、剪藏類的,而且很多工具功能上有很多重疊,比如:flomo 可以回顧、logseq 也可以回顧、readwise 也行。雖說差生工具多,但可千萬不要成為一個工具黨。具體怎樣來使用,我還在摸索之中,但遵循一個原則,使用流程不要太復雜,互相之間的配合最好能自動化。

太復雜,就會帶來額外的使用成本,慢慢地就會放棄使用,就像微信的收藏,需要打開微信 ? 我 ? 收藏,對我來說還是太麻煩,所以使用頻率很低。反之,我家里的很多健身工具,唯獨安裝在兩個臥室墻壁之間的單杠使用頻率最高,就是因為方便。

工具在發揮自己的優勢的情況下,能少用就少用,這需要根據自己的實際情況,找到一個合適的平衡點,對我來說,可以滿足下面這些訴求就可以:

1、除了微信讀書、得到電子書之外,信息的輸入還有電子書、公眾號、小宇宙等,遇到有感興趣的內容需要快速收集;

2、在即刻、豆瓣、推上關注了一些大佬,想了解動態,每個平臺去刷一遍太費時間;

3、還有一些中英文的技術網站、newsletter、資訊需要訂閱,這些內容有些需要進一步深度閱讀;

4、平時在瀏覽知乎、豆瓣后者使用搜索引擎的時候,發現有價值的內容需要能快速記錄下來;

5、收集的信息需要進行二次處理,用自己的語言進行整理,建立聯系,也就是卡片筆記法中的知識卡片,這也是我目前缺少的一個步驟;

6、輸出的時候,提取相關的知識卡片進行組織整理,相比現在的使用收集的信息進行整理,效率要高得多。

總結下就是:信息收集 ? 信息加工 ? 輸出分享

信息收集:來源有很多,有網頁或內容片段的剪藏、有 rss 的訂閱、有播客、有電子書紙質書等,可能會使用不同的工具,但最后能自動匯聚到一個地方;

信息加工:我認為這是非常重要的一個環節,是思考復盤的過程,最好是回顧和二次處理能在一個工具里;

輸出分享:如果上面兩個步驟做得比較好,輸出就很輕松和容易了。

想象著,這套工作流如果打通了,效率是不是能提升不少呢?

有點期待。

相關閱讀:

Obsidian 初體驗

Obsidian 一周使用心得(配置、主題和插件)

又解鎖一款筆記工具:Logseq

推薦一款卡片筆記工具

我為什么喜歡使用Typora

一款用了就不想走的工具

![[譯]關于NODE_ENV,哪些你應該了解](http://pic.xiahunao.cn/[譯]關于NODE_ENV,哪些你應該了解)

)