前不久IBM斥資340億美元收購紅帽的新聞震驚了所有人,這個金額是互聯網上第三大交易,也是開源史上最大交易。這個收購背后到底有哪些目的?紅帽接下來會做什么?11月6日紅帽在北京舉辦紅帽論壇,向外界介紹了紅帽的想法。

紅帽為何值340億美元?

很多人注意到IBM在收購紅帽的價格里,相比紅帽當時的市值溢價超過60%,IBM為何愿意出這么多錢?

其實原因很簡單,因為紅帽目前是商業開源領域最優質的資產。在紅帽最新財報中,它實現了連續66個季度業務增長,這本身已經十分難得。紅帽參與了眾多開源項目和社區,并在部分關鍵開源項目組織,如Linux、OpenStack、CNCF中承擔重要角色,甚至能影響部分開源項目走向。

開源與開放的基因深植在紅帽的基因當中。紅帽執行副總裁兼CMO Tim Yeaton說:“紅帽在利用開源代碼時,如果做了任何改變,會100%的把信息反饋回社區,這是一個良性循環。”如果你知道最近MongoDB因為某些企業使用開源代碼卻不回饋社區而特意修改開源協議,你就明白為什么這種行為會為紅帽在開源社區贏得良好聲譽了。

相比之下,IBM其實開源做的并不差,在多個開源社區都有重要貢獻,但以IBM龐大的體量,很難做出開放的承諾,因此在外界眼里IBM在開源方面名聲不顯。

難得的是,基于開源,紅帽實現了這樣一種商業模式:借由對開源技術的深刻洞察,將其轉換為商業上的前瞻眼光。在這方面,尚沒有哪家公司比紅帽做得更好。

在押注有潛力的開源技術時,幾乎每一步紅帽都走對了:

- Linus在1991年發布Linux,93年紅帽就發布了RedHat Linux(后進化為RHEL);

- 2000年后虛擬化技術開始盛行,紅帽在早期對Xen進行了支持,在KVM出現后很快收購;

- 2010年后,OpenStack出現,云計算不再是高不可攀的技術,紅帽藉由對Mirantis投資和收購eNovance,最終推出了自己的OpenStack發行版;

- 2015年前后,Docker和Kubernetes相繼誕生,云原生概念隨之而來,紅帽作為創始成員加入OCI和CNCF,今年又收購CoreOS,打造openshift.io集成云原生的最佳實踐,開始未雨綢繆。

紅帽還通過投資收購網羅了一批有價值的開源技術,除了上面提到的以外,還包括包括Linux應用服務器JBoss、廣受歡迎的Linux發行版CentOS、自動化運維神器Ansible、分布式文件系統Ceph和GlusterFS等。

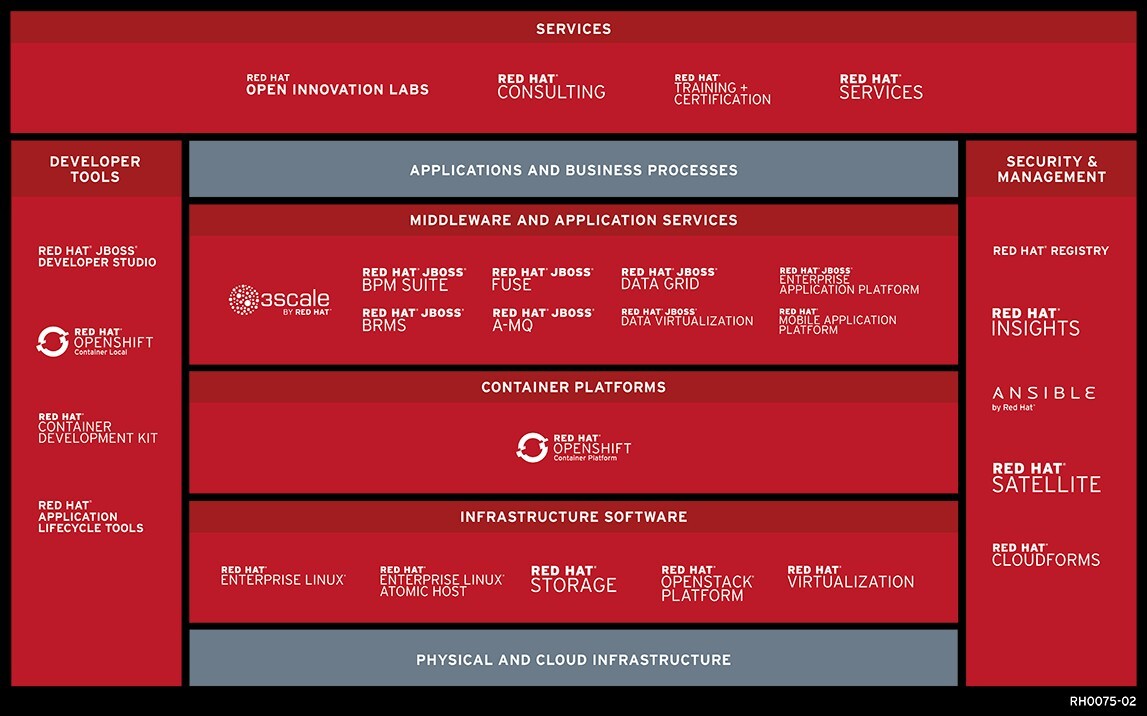

通過支持和投資這些基礎技術,紅帽打造了極其強大的武器庫:

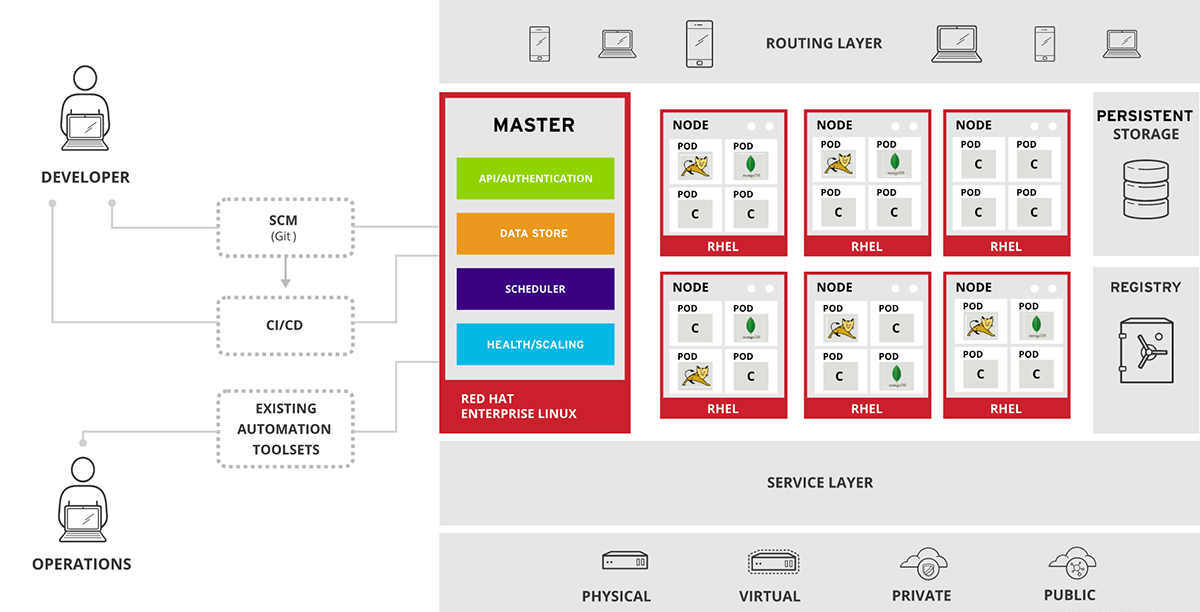

在基礎設施、容器平臺、中間件和應用服務、開發工具、安全和管理工具等方面,紅帽都擁有強大的軟件能力,這支撐了紅帽的主要商業模式,包括咨詢、軟件授權、培訓認證和企業服務。而隨著推出OpenShift,紅帽向混合云市場發起了進攻。

如果說開源商業模式支持了紅帽原有的市值,那么正是混合云市場的想象空間支撐了收購的高溢價。

混合云合縱連橫

在IBM宣布收購紅帽的官方發言里,IBM董事會主席和CEO Ginni Rometty說:“(收購紅帽之后,)IBM將成為世界第一的混合云供應商。”

混合云為什么重要?因為它是當下大中型傳統企業上云最現實的選擇。云計算發展已經超過十年,大部分技術早已成熟,甚至迭代過好幾次。對某些大中型傳統企業來說,上云技術并不是難題,難點在于你根本不可能說服它們將核心敏感數據放到公有云上。

解決問題的辦法是私有云,像IBM、Oracle等傳統軟件服務商就直接將它們的很多客戶搬到自家的私有云上,以這種方式實現上云。

但是,私有云雖說是云,卻無法享受公有云彈性伸縮資源隨取隨用的優勢,因此無法很好的應對一些流量暴增和流量尖峰的情況。對企業來說,將部分創新和不那么敏感的業務放到公有云上,就能同時享受到公有云和私有云的好處,于是混合云也就應運而生了。

近年來,混合云市場競爭激烈,云計算市場上的高瞻遠矚者都瞄準了這一塊。公有云廠商通過代理商、私有云產品等變通的方式來進入這個市場,如微軟推出私有云平臺Azure Stack、AWS與VMware合作、GCP則與VMware和Nutanix合作。而IBM、Oracle等傳統軟件服務商也將混合云視為趁機發展公有云、與AWS等公有云廠商競爭的制勝法寶。

不久之前,混合云市場仍陷入膠著當中,并無有明顯優勢的領先者。要想打破這個局面,通過資本層面的合作是最快的方式,這就是IBM收購紅帽的另一層邏輯。

紅帽也早就瞄準了混合云。紅帽全球副總裁兼中國區總裁曹衡康表示,紅帽目標成為全球領先的混合云方案公司。在不做硬件、不做應用的前提下,要想迅速擴大市場份額,紅帽急需夠分量的合作伙伴,這是紅帽為何會接受IBM收購的邏輯。曹衡康說,IBM 38萬員工將與紅帽交叉銷售彼此產品,這個做法既可以迅速擴大紅帽混合云解決方案的市場,也可以擴大IBM云平臺的銷售,一石二鳥。

紅帽在混合云上的發展策略是:開放、混合、多云。開放和混合不必多說,多云是比混合云更進一步的理念。大部分提出混合云解決方案的公有云廠商那里,私有云只能對接到自家的公有云平臺,一旦使用,也就與這家供應商綁定了。如果想使用其它云平臺的部分產品,在這種情況下無能為力。

多云戰略(Multi-Cloud strategy)就是解決這種問題的良方,同時它還可以解決困擾IT部門的“影子IT”問題。多云經常被人誤解的一個地方是成本,其實它并不是一個模塊要采購多個云計算供應商的產品,而是不同模塊挑選不同供應商的產品,從而提高性價比。

借助多云戰略,紅帽可以和不同的公有云廠商建立合作,完善自己的混合云解決方案,從而比提供單獨云平臺的混合云更具有競爭力。

多云也受到開源社區的支持,很多自由軟件的信奉者不愿意綁定在一家供應商上,Kubernetes在設計上也充分考慮了多云,Kubernetes貢獻者、紅帽首席架構師Bilgin Ibryam表示:“在 Kubernetes 上進行設計、實現和運行應用程序可以讓你在不同的云提供商、Kubernetes 發行版和服務提供商之間自由地對應用程序進行遷移。”

紅帽的多云管理架構

為了執行這種多云策略,紅帽必須保持自身的獨立地位,將IBM云平臺作為其多云平臺的供應商之一,不能予以其特殊地位,否則其它公有云將拒絕與紅帽合作。這是紅帽為何在收購后反復強調其獨立性的原因。

現在IBM聲稱自己成為混合云市場第一,可能有不少云計算公司并不同意,但如果IBM能很好的支持紅帽推行其開放混合多云戰略,那么這個目標并非不可能。

下一站中國

紅帽很早就進入了中國。2004年紅帽在北京設立辦事處,現在已在上海、深圳、香港都擁有辦事處。之前在中國的主要業務是紅帽企業級Linux(RHEL),2016年號稱占國內Linux市場份額70%。

在本次紅帽論壇上,紅帽宣布將于2018年底在中國區成立開放創新實驗室,正式開展其咨詢和企業服務。

這個實驗室并非我們一般想象中的實驗室,而是紅帽咨詢業務的延伸。據實驗室負責人David Worthington介紹,實驗室一次服務流程通常首先是咨詢,與客戶在半天到一天時間內通過頭腦風暴找出面臨的具體問題和解決方案;然后是研發,紅帽會派出一個團隊,通過一到三個月的駐場研發(也可以是其它地點,甚至是紅帽自己的辦公室),與客戶結對編程,完成項目進行交付。

實驗室目前有三種目標客戶類型:

- 顛覆型創新。快速合作創造出創新或顛覆式的產品。多發生于創業公司或創業團隊。

- 轉型。傳統企業的數字化轉型,或者采用全新的技術架構。

- 汽車旅行。當客戶不確定是否要采用新技術時,紅帽可以提供一次新技術的試運行,以展示這些技術是否適合。

開放創新實驗室對紅帽來說也是一個創新業務,紅帽以前更關注技術,與企業打交道的多是CTO、CIO等技術高管,而實驗室更關注業務,會更多與客戶的CMO、項目經理、產品經理等溝通。開放創新實驗室于2016年首次創立,目前有倫敦、波士頓、新加坡三個指定實驗室,在中國,紅帽不會成立新的實驗室,而是通過國內的辦事處開展實驗室業務。

據紅帽調查,中國500強企業中有424家未使用紅帽服務,這對于紅帽來說充滿了可挖掘的商機,在未來紅帽將在中國投入更多的精力發展業務。

結語

IBM收購紅帽,對于互聯網和開源來說影響深遠。有人認為這是開源的挫折,筆者認為恰恰相反,開源成為IBM沖擊混合云霸主地位的過程中最重要的助力,這證明了開源的重要性和地位。IBM讓紅帽保持獨立,也是看中開源和開放的文化基因,相信這種基因在未來會發揮更大的作用。

當然,收購帶來的結果并不一定都是好的,要想收購劃上完美的句話,需要IBM保持讓紅帽獨立的承諾,還要雙方在業務上能夠很好的配合。在風云變幻、競爭激烈的云計算市場上,做到這些并不容易。

總之,已經25歲的紅帽未來將會如何,讓我們拭目以待。

邊緣檢測)

![[20190805]在小程序中使用npm包](http://pic.xiahunao.cn/[20190805]在小程序中使用npm包)

![[轉] 能ping通,但不能上網.](http://pic.xiahunao.cn/[轉] 能ping通,但不能上網.)

![無法訪問你試圖使用的功能所在的網絡位置_[steam實用工具]解決無法訪問商店/社區/好友列表的問題...](http://pic.xiahunao.cn/無法訪問你試圖使用的功能所在的網絡位置_[steam實用工具]解決無法訪問商店/社區/好友列表的問題...)

用Java獲得當前性能信息)