動態軸向聚焦功能最近在顯微鏡,增強/虛擬現實(AR / VR),自適應光學和材料處理中得到了廣泛的應用。當前,最流行的動態軸向聚焦方法是通過變形或重新定向光流體,彈性體或基于液晶的透鏡組件來實現聚焦調整。盡管此類技術提供了簡單的驅動機制,但相對于隨附的光學組件,尤其是橫向掃描工具,其聚焦速率難以匹配。

加快軸向聚焦的一般策略是采用快速振蕩系統連續掃過一定深度。例如,可調聲梯度指數折射(TAG)透鏡,但是,已有的研究結果表明了實現這種速度的振蕩行為是有限制的,這對于需要較短的切換時間以及在特定深度需要更長的保持時間的應用至關重要。

另一種方法是通過微機電系統(MEMS)來提高軸向聚焦速度,微機電系統可以規避振蕩行為的限制。但是,基于MEMS的軸向聚焦系統無法適應駐留能力操作,解決該缺陷的主流方法是將有源MEMS陣列以環形方式劃分為可獨立尋址的環,小單元結構的快速響應時間和一致的驅動性能使像素分割比環形分割更可取。然而,對當前可用的MEMS陣列的調查揭示了現有的基于陣列的解決方案并不理想地適用于靈活和通用的軸向聚焦。因此,現有的研究成果仍然沒有滿足對高速軸向聚焦工具的需求,不能同時具備通用用途的特征(包括偏振的獨立性,在寬波長范圍內的可操作性和駐留能力)。

03創新研究Rikky Muller教授團隊實現了一種基于低剛性微鏡的通用隨機訪問式軸向聚焦系統,該系統通過在用于離散徑向相位控制的環形分區與用于均勻和高速驅動行為的2D周期性微鏡平鋪之間取得平衡來解決傳統聚焦系統在高速、駐留能力和輕量化驅動相互沖突的缺點。

圖1 徑向分隔的變焦微鏡陣列的工作原理示意圖。通過可獨立尋址的環,可以產生相位包裹的凹相和凸相輪廓,以便將光沿光軸z動態聚焦到不同深度。給定焦距f的偏移透鏡與陣列結合使用,以便在陣列的所有環上保持相位均勻時將其聚焦在默認位置z = 0上。

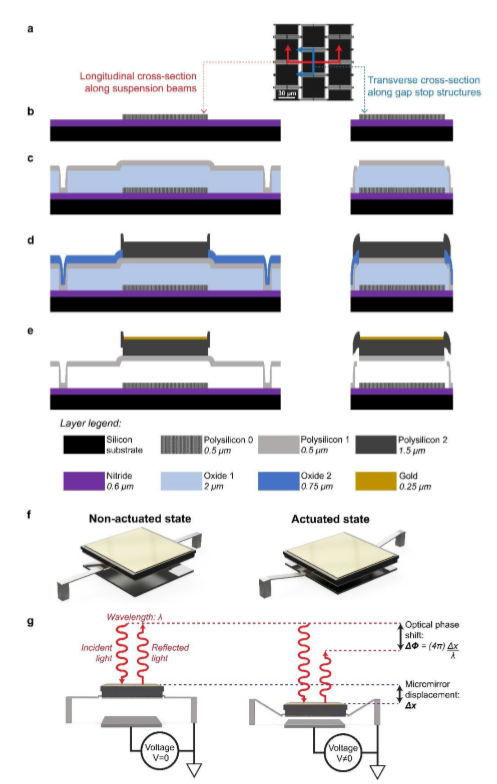

從幾何學上講,該系統由直徑為8.2 mm的活塞運動,48μm節距的微鏡像素陣列組成,可為小于1100 nm的波長提供2π相移,并在64.8μs(即15.44 kHz刷新率)下建立10-90%。

其中,圓形微鏡陣列用來形成聚焦系統的有效區域,電壓驅動平行板通過靜電激勵產生在陣列的23852個微鏡像素點上相移所需的活塞運動。重要的是,微鏡電連接到32個可獨立尋址的環形環中,并且微鏡懸架的剛度針對低壓驅動(<30V)進行了優化。因此,與32通道現成的數模轉換器(DAC)的緊湊集成使系統能夠通過簡單、統一的驅動方案實現完全聚焦操作。盡管懸掛方案的較高靈敏度會增加對過程變化的敏感性,并導致跨像素的驅動行為出現一些偏差,但徑向變化的離散步長相位輪廓的原始性質使系統可以受益于給定環中多達數百個像素的平均效果。

此外,像素結構和平鋪方案的設計可確保在保形沉積約束下保持微鏡平面性的系統化布線過程,并提供防止電極接觸的機械擋塊。最后,將鏡行程設計為在涵蓋紫外線,可見光和部分近紅外區域的光譜范圍內,允許在高達1100nm的波長范圍內進行2π相移。

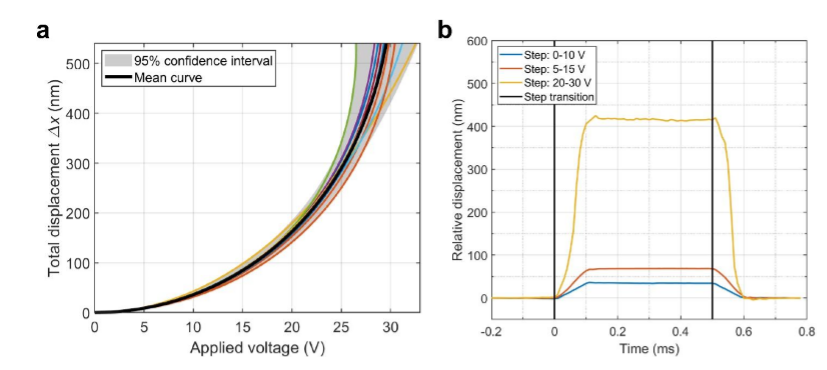

圖3 通過數字全息顯微鏡獲得的像素級穩態和動態表征結果。(a)測得的穩態位移與施加電壓的關系。彩色曲線對應于陣列中各個像素的單個像素測量值。(b)通過施加具有10 V階躍的1 kHz方波電壓信號并通過改變偏移量以增加位移范圍的方法,通過頻閃測量得到的像素的平均沉降行為。

圖3 通過數字全息顯微鏡獲得的像素級穩態和動態表征結果。(a)測得的穩態位移與施加電壓的關系。彩色曲線對應于陣列中各個像素的單個像素測量值。(b)通過施加具有10 V階躍的1 kHz方波電壓信號并通過改變偏移量以增加位移范圍的方法,通過頻閃測量得到的像素的平均沉降行為。

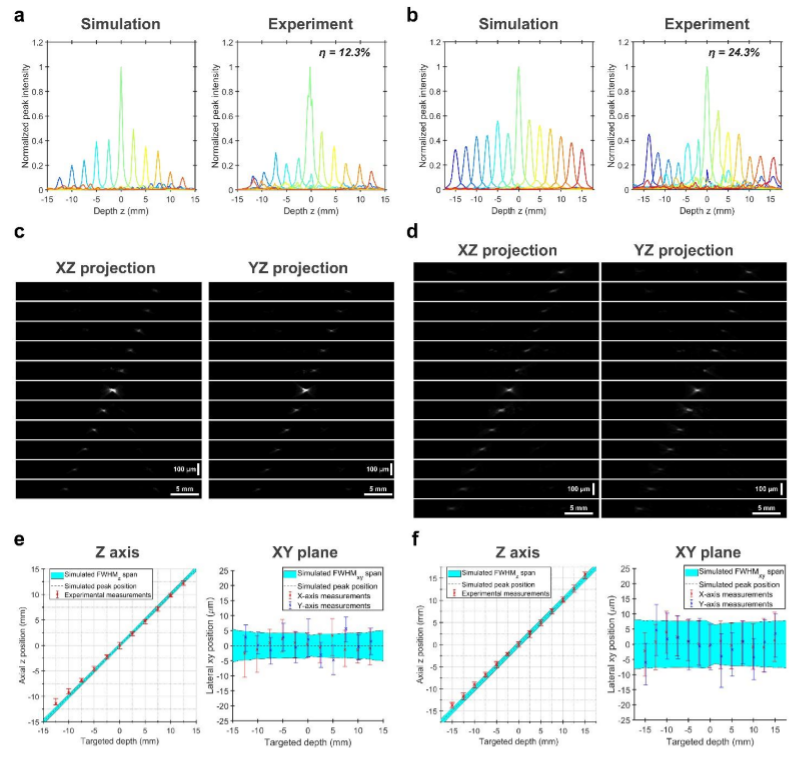

研究人員通過光學實驗表明,該陣列具有寬廣的聚焦范圍,并具有針對29個不同的可分辨深度平面的測量能力。總體而言,所提出的陣列結構的功能為解決傳統聚焦系統在高速、駐留能力和輕量化驅動之間的沖突提供了新的方法,可以應用于神經生物學中的高通量單細胞靶向以及在AR / VR中傳遞密集的3D視覺信息。

圖4 光學聚焦性能結果。(a-b)532 nm(a)和980 nm(b)光源沿光軸投影的峰值強度值的模擬和實驗結果。每條彩色線對應一個不同的應用相位掩模,效率η作為插圖包括在內。(c-d)對于所有使用532 nm(c)和980 nm(d)源的相位掩模,獲取的Z-stacks沿XZ平面和YZ平面的橫向投影。如提供的比例尺所示,橫向尺寸(X和Z)的比例與Z軸比例不同。(e-f)沿X,Y和Z尺寸的光斑尺寸和位置測量值與532 nm(e)和980 nm(f)光源的模擬值進行了比較。測量條和模擬包絡線的跨度對應于以半高全寬測量的光斑尺寸值。X形測量標記對應于左側圖的沿z的峰值強度位置,以及對應右側圖的距光軸的峰值強度距離。

圖4 光學聚焦性能結果。(a-b)532 nm(a)和980 nm(b)光源沿光軸投影的峰值強度值的模擬和實驗結果。每條彩色線對應一個不同的應用相位掩模,效率η作為插圖包括在內。(c-d)對于所有使用532 nm(c)和980 nm(d)源的相位掩模,獲取的Z-stacks沿XZ平面和YZ平面的橫向投影。如提供的比例尺所示,橫向尺寸(X和Z)的比例與Z軸比例不同。(e-f)沿X,Y和Z尺寸的光斑尺寸和位置測量值與532 nm(e)和980 nm(f)光源的模擬值進行了比較。測量條和模擬包絡線的跨度對應于以半高全寬測量的光斑尺寸值。X形測量標記對應于左側圖的沿z的峰值強度位置,以及對應右側圖的距光軸的峰值強度距離。

文章信息:該研究成果以"A micromirror array with annular partitioning for high-speed random-access axial focusing"為題在線發表在Light: Science & Applications。論文全文下載地址:https://doi.org/10.1038/s41377-020-00420-6?【點這里查看原文】

?歡迎課題組投遞成果宣傳稿轉載/合作/課題組投稿,請加微信:447882024

?歡迎課題組投遞成果宣傳稿轉載/合作/課題組投稿,請加微信:447882024走進新刊

開 放 投 稿:Light: Advanced Manufacturing

ISSN?2689-9620

期 刊 網 站:www.light-am.com

敬請期待

新 刊:eLightISSN?2662-8643即 將 隆 重 上 線

《Light:Science & Applications》

(簡稱Light)高被引文章數量

統計數據來自Web of Science,Light發表的高被引文章數量在國內同類期刊中穩居領軍地位,截至目前,

超過600次引用的文章有1篇https://doi.org/10.1038/lsa.2014.99,超過500次引用的文章有2篇https://doi.org/10.1038/lsa.2014.30,超過400次引用的文章有5篇https://doi.org/10.1038/lsa.2013.28https://doi.org/10.1038/lsa.2014.48https://doi.org/10.1038/lsa.2016.133,超過300次引用的文章有9篇https://doi.org/10.1038/lsa.2013.26https://doi.org/10.1038/lsa.2014.42? https://doi.org/10.1038/lsa.2013.6https://doi.org/10.1038/lsa.2016.17,超過200次引用的文章有28篇,超過100次引用的文章有79篇,超過50次引用的文章有209篇。

??本文編輯:孫婷婷

??本文來源:中科院長春光機所 Light學術出版中心?

聲明:本文所用視頻、圖片、文字如涉及版權問題,請第一時間告知,我們將根據您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除.郵箱:suntt@ciomp.ac.cn

)

![[SPS2010] 使用心得 7 - ebook for Installation](http://pic.xiahunao.cn/[SPS2010] 使用心得 7 - ebook for Installation)

![[轉載]用PHP的ob_start();控制您的瀏覽器cache!](http://pic.xiahunao.cn/[轉載]用PHP的ob_start();控制您的瀏覽器cache!)