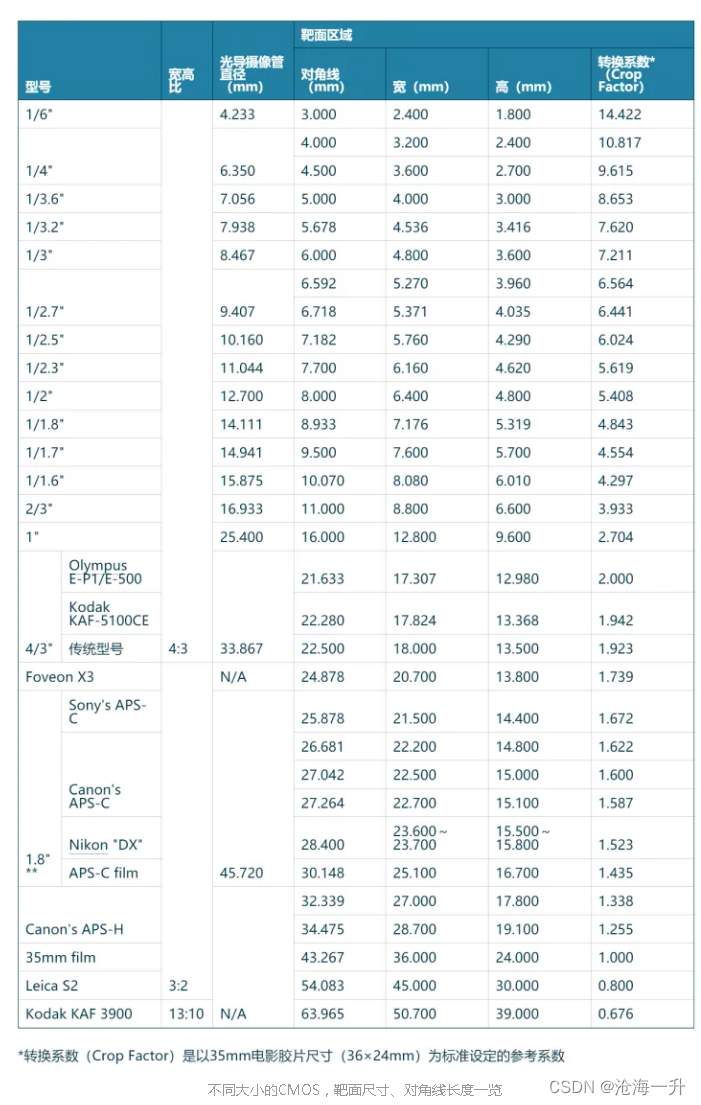

傳感器上的n''是指對角線長度為16mm或18mm的n倍

以英寸代指的傳感器大小稱為靶面尺寸。

在CCD/CMOS出現之前,攝像機是利用一種叫作“光導攝像管(Vidicon Tube)”的成像器件感光成像的,這是一種特殊設計的電子管,其直徑的大小,決定了其成像面積的大小。 因此,人們就用光導攝像管的直徑尺寸來表示不同感光面積的產品型號。CCD/CMOS出現之后,最早被大量應用在攝像機上,也就自然而然沿用了光導攝像管的尺寸表示方法,進而擴展到所有類型的圖像傳感器的尺寸表示方法上。?例如,型號為1/1.8''的CMOS,就表示其成像面積與一根直徑為1/1.8英寸(此時的英寸為25.4mm)的光導攝像管的成像靶面面積近似。

?

?

?

????????這里的“n英寸”可以換算為傳感器畫幅的對角線長度為n*16mm。比如2/3'',則為(2/3)*16mm,約10.67mm,近似為11mm。?

????????但注意從1/2''以下,這個對角線=靶面尺寸*16mm的換算關系就失效了,此時的換算系數應該為一英寸18mm左右。比如(1/6)x18mm=3mm就大致為1/6''傳感器的對角線長度。

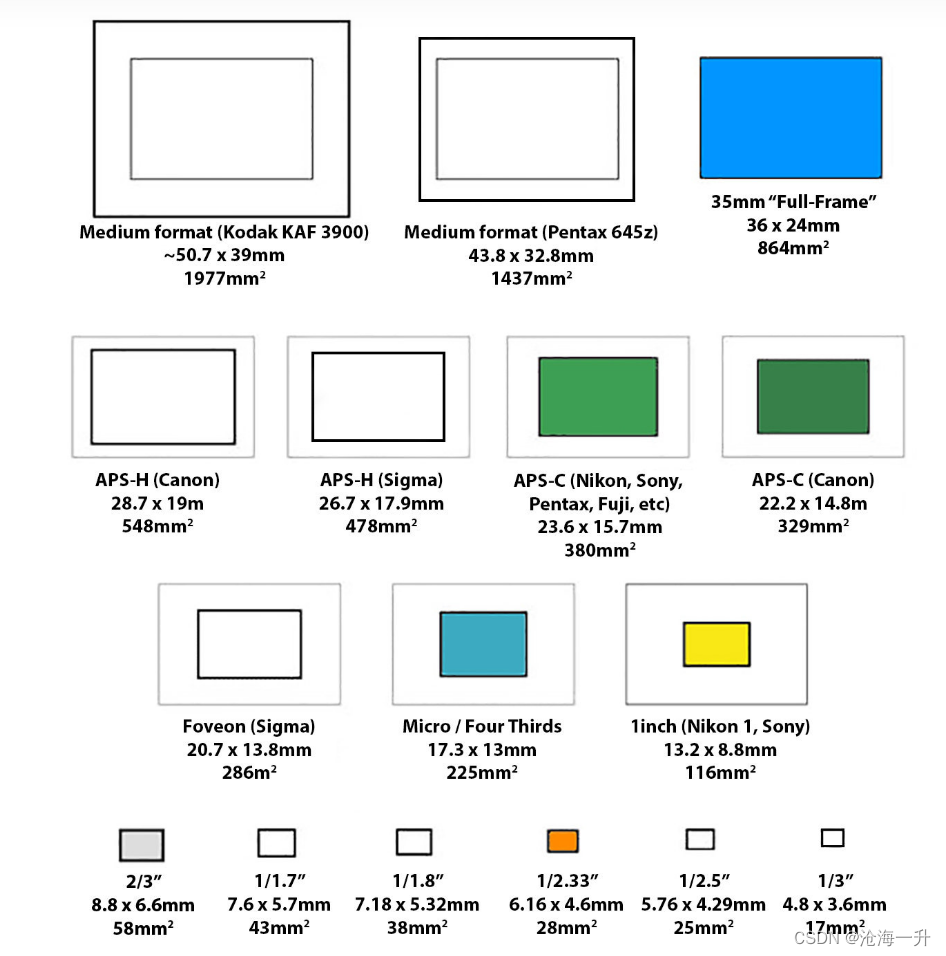

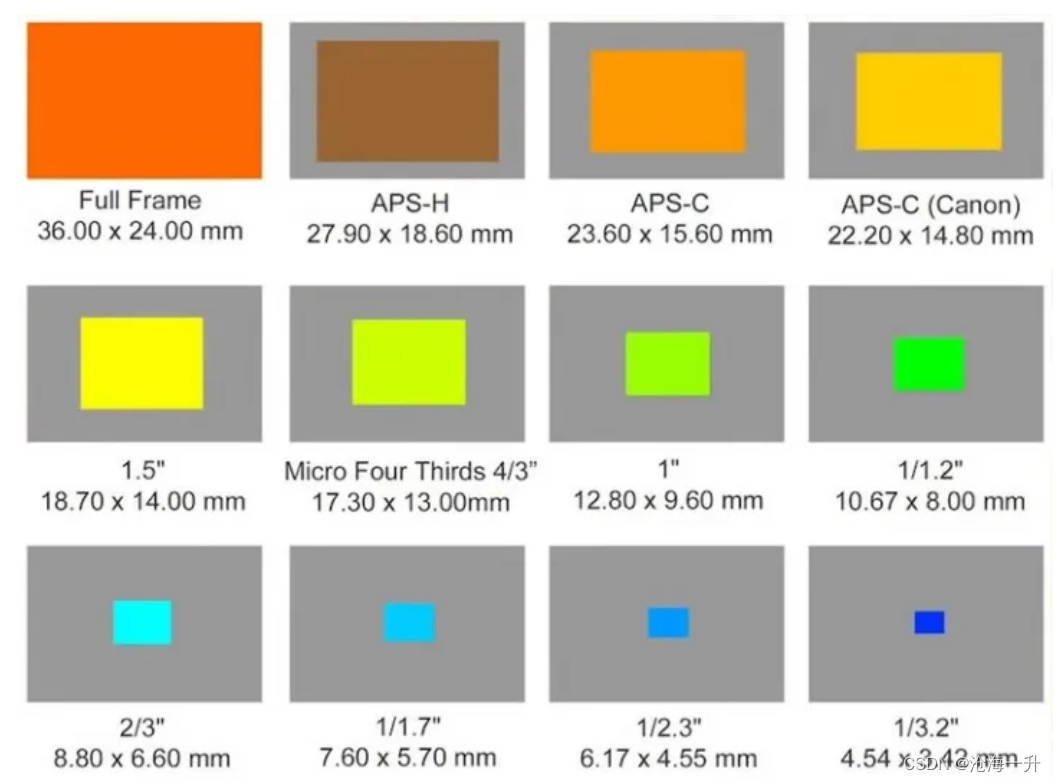

????????下面是一些常見傳感器的大小:

????????因此,傳感器上以英寸數代指的靶面尺寸和對角線長度有大致正相關的對應關系。

?對角線長度有什么用

????????第一,對角線長度反比于等效焦距:

????????如m43畫幅的對角線是全畫幅的一半,對角線之比為1:2,則等效焦距為2:1。例如m43下的物理焦距50mm就等效全畫幅下的物理焦距100mm。

????????第二,對角線長度正比于等效光圈,反比于f值:

????????如小米10Ultra的主攝靶面尺寸為1/1.32'',鏡頭的物理光圈為f/1.85。易得其主攝對角線長度約為(1/1.32)*16mm=12.1mm,相比于全畫幅的43.3mm,對角線之比為0.28。可以得出小米10Ultra的等效全幅光圈為f/(1.85/0.28)=f/6.6。同樣的,m43下的f/2.8即為全幅的f/5.6。

????????第三,對角線長度大致正比于圖像信噪比:

????????傳感器成像的噪點主要為散粒噪聲,是由于量子漲落造成的光的物理性質。在同場景、同物理光圈、同樣的觀看大小下,傳感器的對角線長度正比于散粒噪聲的信噪比。比如全畫幅的對角線是apsc的1.5倍,則信噪比大致為apsc的1.5倍,也就是一檔光圈(1.4)左右。這也是apsc的高感比全幅差了一檔左右的根本原因。

????????從上面這三個結論我們可以得出為何“底大一級壓死人”:更大的等效光圈、更高的信噪比、裁切后可替代小底(雖然小底有長焦優勢)。

總結

????????英寸還是那個英寸,1英寸=25.4毫米,只是”n英寸“的傳感器近似了直徑為n英寸的光導攝像管的靶面面積。這是一種約定俗成的傳統,沿用至今。大部分傳感器(如手機CMOS)的大小不及一英寸,自然也就使用小數代指傳感器大小。

????????英寸數代指的靶面尺寸和對角線長度有一定的對應關系,大致換算系數是16mm或18mm,而對角線長度和視角、光圈和信噪比息息相關。

????????舉幾個簡單的例子,1/2英寸底裝一個10mm f/2的鏡頭,焦距、光圈和信噪比等效1英寸下的20mm f/4;apsc下的50mm f/1等效全幅下的75mm f/1.5;理清了這幾個換算關系,你就知道某些手機上所謂“大光圈”不是真的大光圈,有的甚至比不上更大一級底的小光圈。

????????因此,有了英寸數,能更好的比較傳感器大小,但還是有些復雜,因為真實的對角線長度才是最關鍵的。

DOM4j進行XML文件的解析及生成)

![【BZOJ3453】XLkxc [拉格朗日插值法]](http://pic.xiahunao.cn/【BZOJ3453】XLkxc [拉格朗日插值法])

)

![bzoj2744[HEOI2012]朋友圈](http://pic.xiahunao.cn/bzoj2744[HEOI2012]朋友圈)