?

激光雷達是一種采用非接觸激光測距技術的掃描式傳感器,其工作原理與一般的雷達系統類似,通過發射激光光束來探測目標,并通過搜集反射回來的光束來形成點云和獲取數據,這些數據經光電處理后可生成為精確的三維立體圖像。采用這項技術,可以準確的獲取高精度的物理空間環境信息,測距精度可達厘米級,因此,該項技術成為汽車自動駕駛、無人駕駛、定位導航、空間測繪、安保安防等領域最為核心的傳感器設備。

激光雷達

激光雷達的分類

從技術原理來看,激光雷達的類型主要有兩種:

旋轉式激光雷達:通過多束激光豎列而排,繞軸進行360°旋轉,每一束激光掃描一個平面,縱向疊加后呈現出三維立體圖形。多線束激光雷達可分為16線、32線、64線,線束越高,可掃描的平面越多,獲取目標的信息也就越詳細,線束低的激光雷達由于點云密度較低,容易帶來分辨率不高的問題;

http://hiphotos.baidu.com/feed/pic/item/5fdf8db1cb134954afce33f05a4e9258d0094a56.jpg

固態激光雷達:摒棄了原有的機械掃描方式,采用相控陣原理,有許多個固定的細小光束組層,通過每個陣元點產生光束的相位與幅度,以此強化光束在指定方向上的強度,并壓抑其他方向的強度,從而實現讓光束的方向發生改變。

http://hiphotos.baidu.com/feed/pic/item/21a4462309f79052dbf59caa00f3d7ca7acbd5b8.jpg

由于固態式激光雷達,不具備旋轉組件,這在一定程度降低了硬件成本和磨損消耗,且在個別光束陣元損壞的前提下,固態式激光雷達整體仍可持續工作,在可靠性上實現了大大提升。

激光雷達的主要應用領域

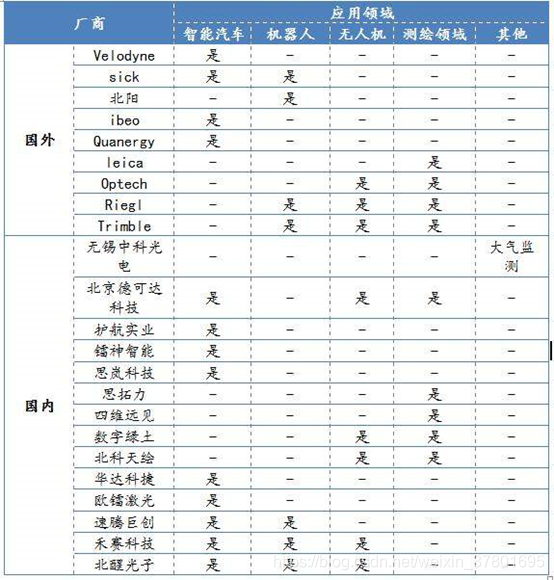

激光雷達的下游應用領域核心是掃地機器人、AVG小車、汽車自動駕駛、無人駕駛、空間測繪和無人機等領域。從目前全球激光雷達企業的下游應用領域分布來看,居多的仍然是智能汽車和機器人領域。

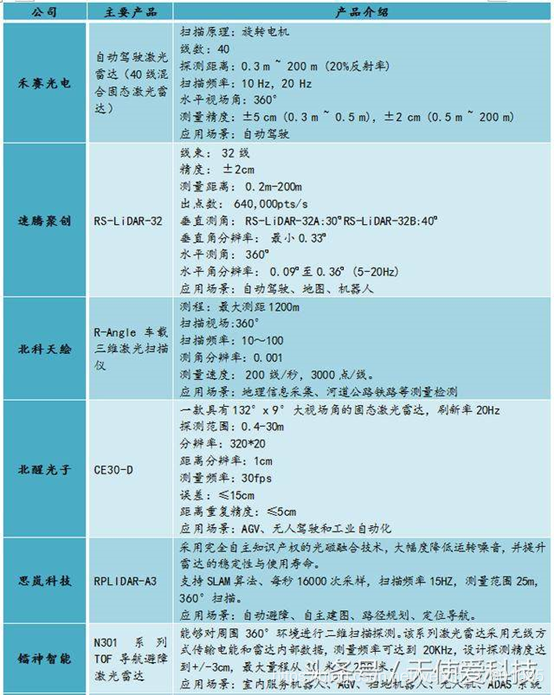

激光雷達廠商

首先,咱們還是先看前三甲:Velodyne、Quanergy、Waymo。

VLP-16激光雷達是Velodyne公司出品的最小型的3維激光雷達

技術參數:

激光線數:16線

測量范圍:高達100m

測量精度:±3cm

支持兩次回波

垂直測量角度范圍:30°(﹢15°到﹣15°)

垂直方向角度分辨率:2°

水平方向測量角度范圍:360°

水平方向角度分辨率:0.1°到0.4°

測量頻率:5到20Hz

可以通過網絡瀏覽器監測和改變電機的轉速

激光安全等級:1級(人眼安全)

激光波長:905nm

傳感器功率:8W(典型值)

工作電壓:9-32V

重量:830g

外形尺寸:103mmX72mm

振動測試:500m/sec2 振幅,持續時間11msec

振動:5 Hz to 2000 Hz, 3G rms

防護等級:IP67

工作溫度:﹣10℃到﹢60℃

儲存溫度:-40℃到﹢105℃

輸出:

每秒高達30萬個測量點輸出

100M快速以太網連接

數據包包含:距離值、物體反射率、旋轉角度、同步時間

支持外接GPS

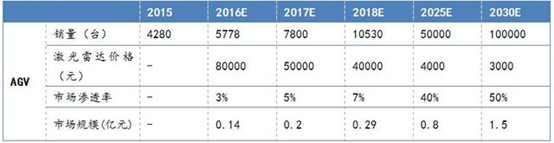

激光雷達市場

毫米波雷達

毫米波雷達指工作在毫米波波段的雷達。通常毫米波是指30~300GHz頻域(波長為1~10mm)的電磁波,毫米波的波長介于厘米波和光波之間,因此毫米波兼有微波制導和光電制導的優點。

毫米波在5G通信、衛星遙感、導彈制導、電子對抗等領域有著廣泛的應用,而近年來隨著元器件水平的不斷提升,電路設計、天線技術等相關技術日益發展和不斷成熟,毫米波雷達的在汽車方面的應用也獲得了很大的發展。

毫米波雷達分為遠距離雷達(LRR)和近距離雷達(SRR),由于毫米波在大氣中衰減弱,所以可以探測感知到更遠的距離,其中遠距離雷達可以實現超過200m的感知與探測。毫米波雷達的多項優勢,使其目前在汽車防撞傳感器中占比較大,根據IHS的數據,毫米波/微波雷達+攝像頭在汽車防撞傳感器中占比達到了70%。

同超聲波雷達相比,毫米波雷達具有體積小、質量輕和空間分辨率高的特點。與紅外、激光、攝像頭等光學傳感器相比,毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候全天時的特點。另外,毫米波雷達的抗干擾能力也優于其他車載傳感器。

雷達對比

https://wenku.baidu.com/view/eb20add24793daef5ef7ba0d4a7302768e996ffa.html

https://blog.csdn.net/SLAMTEC/article/details/82841699

https://blog.csdn.net/yuelcay/article/details/73161092

http://desktop.arcgis.com/zh-cn/arcmap/10.3/manage-data/las-dataset/what-is-lidar-data-.htm

http://www.cheyun.com/content/22512

https://blog.csdn.net/m0_38087936/article/details/81480455

協議(翻譯稿))

處理器性能分類與對比)