1. 蒙特霍爾問題

有一個美國電視游戲節目叫做“Let’s Make a Deal”,游戲中參賽者將面對3扇關閉的門,其中一扇門背后有一輛汽車,另外兩扇門后是山羊,參賽者如果能猜中哪一扇門后是汽車,就可以得到它。

通常,當參賽者選定了一扇門時,節目的主持人蒙特霍爾(Monty Hall)會打開剩余兩扇門中的一扇(主持人知道門后是什么),讓你看到門后的山羊,此時會詢問參賽者是否換門,大部分參賽者認為這時關閉的兩扇門中獎的概率是一樣的,即都是1/2,通常他們不會改變他們第一次的選擇。您是否覺得兩個問題幾乎一樣呢?

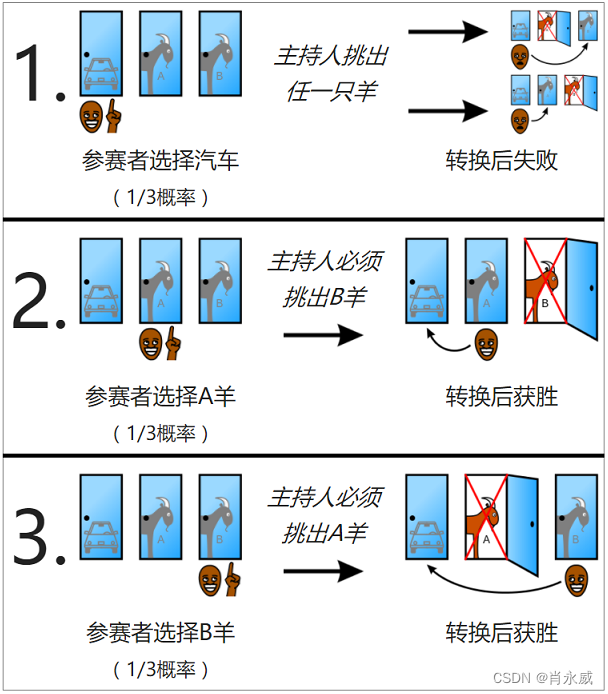

網上說法很多,我們以標準版:主持人事先知道答案,會打開一扇你沒選擇的門,且其背后一定是羊為條件,其他情況不在此過多的擴展。如下圖所示剩下兩個門供你選擇。

| 序號 | 參賽者初選 | 再選擇換門 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 1 | 有車門 | 有羊門 | 失敗 |

| 2 | 有羊門A | 有車門 | 獲勝 |

| 3 | 有羊門B | 有車門 | 獲勝 |

參賽者最初選擇時有1/3的相同概率選擇汽車、羊A和羊B,再選擇轉換后的獲勝概率為2/3。

2. 數學解釋

蒙特霍爾問題的數學證明可以通過貝葉斯定理來完成。我們可以先了解一些定義。

2.1. 貝葉斯定理

2.1.1. 獨立事件概率

我們設定事件 A A A的概率為 P ( A ) P(A) P(A),事件 B B B的概率是 P ( B ) P(B) P(B),且事件 A A A和事件 B B B是相互獨立的。

則事件 A A A和事件 B B B同時發生的概率,滿足如下公式:

P ( A B ) = P ( B A ) = P ( A ) P ( B ) P(AB)=P(BA)=P(A)P(B) P(AB)=P(BA)=P(A)P(B)

2.1.2. 條件概率

條件概率是在某種條件下,某個事件發生的概率,展示了事件之間的內在聯系和影響。

我們來看兩種條件概率的簡單表述。

1.事件 A A A發生之后,事件 B B B發生的概率,可以記做 P ( B ∣ A ) P(B|A) P(B∣A),此時滿足公式:

P ( B ∣ A ) = P ( A B ) P ( A ) P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)} P(B∣A)=P(A)P(AB)?,即 A A A 和 B B B 同時發生的概率除以 A A A 發生的概率。

等價于 P ( A B ) = P ( B ∣ A ) P ( A ) P(AB)=P(B|A)P(A) P(AB)=P(B∣A)P(A)

2.事件 B B B發生之后,事件 A A A發生的概率,可以記做 P ( A ∣ B ) P(A|B) P(A∣B),此時滿足公式:

P ( A ∣ B ) = P ( A B ) P ( B ) P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)} P(A∣B)=P(B)P(AB)?

等價于 P ( A B ) = P ( A ∣ B ) P ( B ) P(AB)=P(A|B)P(B) P(AB)=P(A∣B)P(B)

3.綜合這兩種條件事件,可以得到公式:

P ( A B ) = P ( A ∣ B ) P ( B ) = P ( B ∣ A ) P ( A ) P(AB)=P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) P(AB)=P(A∣B)P(B)=P(B∣A)P(A)

2.1.3. 貝葉斯公式

我們綜合計算得到一個公式:

P ( A ∣ B ) P ( B ) = P ( B ∣ A ) P ( A ) P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) P(A∣B)P(B)=P(B∣A)P(A)

這個公式做一個變形可以得到貝葉斯公式:

P ( A ∣ B ) = P ( B ∣ A ) P ( A ) P ( B ) P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} P(A∣B)=P(B)P(B∣A)P(A)?

2.1.4. 先驗概率和后驗概率

在貝葉斯公式中,還隱含著一些術語:

- P ( A ) P(A) P(A)是 A A A的先驗概率或邊緣概率,它不考慮任何 B B B方面的因素。

- P ( A ∣ B ) P(A|B) P(A∣B)是 B B B發生后 A A A的條件概率,由于得自 B B B的取值被稱作 A A A的后驗概率。

2.2. 貝葉斯定理解釋蒙特霍爾問題

前面我們提到了,關鍵條件在于主持人選擇B門后是無車的,這個事件對于已作出選擇的參賽者來說是否有影響呢?后驗概率是否產生了影響,我們來推導一下:

- 設定A、B、C門后有汽車分別記為事件 A A A、 B B B、 C C C,

則 P ( A ) = P ( B ) = P ( C ) = 1 3 P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3} P(A)=P(B)=P(C)=31?。 - 設定參賽者選擇了A門,由于主持人默認需要選擇沒有汽車的門,因此參賽者的選擇影響了主持人的選擇。

- 設定主持人選擇了B門且沒有汽車,記為事件 D D D,

則 P ( D ∣ A ) = 1 2 P(D|A)=\frac{1}{2} P(D∣A)=21?(因為如果選手最初選擇了A門,主持人可以選擇打開B或C,而汽車在B或C的概率相等)

P ( D ∣ B ) = 0 P(D|B)=0 P(D∣B)=0(因為主持人不會打開選擇的門)

P ( D ∣ C ) = 1 P(D|C)=1 P(D∣C)=1(因為如果選手最初選擇了C門,主持人只能選擇打開B門)。 - 在主持人選擇B門無汽車后,參賽者選擇A門有車的概率為 P ( A ∣ D ) P(A|D) P(A∣D),即事件 D D D發生后事件 A A A的概率,由貝葉斯公式得:

P ( A ∣ D ) = P ( D ∣ A ) P ( A ) P ( D ) P(A|D)=\frac{P(D|A)P(A)}{P(D)} P(A∣D)=P(D)P(D∣A)P(A)? - 通過前面的分析,我們只需要求 P ( D ∣ A ) P(D|A) P(D∣A)、 P ( A ) P(A) P(A)、 P ( D ) P(D) P(D)三個元素即可。

- P ( D ∣ A ) P(D|A) P(D∣A)表示A門有汽車的情況下,主持人選擇B門的概率,其為 1 2 \frac{1}{2} 21?;

- P ( A ) P(A) P(A)表示A門有汽車的概率,其為 1 3 \frac{1}{3} 31?;

- P ( D ) P(D) P(D)可以從全概率公式求得,其為 1 2 \frac{1}{2} 21?:

P ( D ) = P ( D ∣ A ) P ( A ) + P ( D ∣ B ) P ( B ) + P ( D ∣ C ) P ( C ) P(D)=P(D|A)P(A)+P(D|B)P(B)+P(D|C)P(C) P(D)=P(D∣A)P(A)+P(D∣B)P(B)+P(D∣C)P(C)

P ( D ) = 1 2 × 1 3 + 0 × 1 3 + 1 × 1 3 = 1 2 P(D)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2} P(D)=21?×31?+0×31?+1×31?=21?

- 綜上得到:

P ( A ∣ D ) = P ( D ∣ A ) P ( A ) P ( D ) = 1 2 × 1 3 2 = 1 3 P(A|D)=\frac{P(D|A)P(A)}{P(D)}=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}{2}=\frac{1}{3} P(A∣D)=P(D)P(D∣A)P(A)?=221?×31??=31?

在主持人選擇B門開啟后無汽車的情況下,參賽者選A門有汽車的概率 P ( A ∣ D ) = 1 3 P(A|D)=\frac{1}{3} P(A∣D)=31?,因此后驗概率并沒有發生變化,并不是直觀的 1 2 \frac{1}{2} 21?,而仍然是 1 3 \frac{1}{3} 31?。

因此,如果做調換門,那么相當于參賽者選擇了C門,計算過程類似,概率為 2 3 \frac{2}{3} 32?:

P ( C ∣ D ) = P ( D ∣ C ) P ( C ) P ( D ) P(C|D)=\frac{P(D|C)P(C)}{P(D)} P(C∣D)=P(D)P(D∣C)P(C)?

P ( C ∣ D ) = 1 × 1 3 1 2 = 2 3 P(C|D)=\frac{1\times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3} P(C∣D)=21?1×31??=32?

3. 歧義的理解,擴展條件

3.1. 概述

蒙特霍爾問題之所以那么多年來爭論不休,本質上是由于語義理解上的歧義;事實上,根據不同的理解方式,蒙特霍爾問題一共有 4 個本質不同的版本。如果不了解其他版本的話,那當你在現實中遇到其他蒙特霍爾問題的變體時,也會很容易想當然地給出錯誤的答案。

其實,這個問題一共有兩個“歧義”點,缺一不可:

- 主持人是否能確保避免打開正確答案?

- 主持人是否一定會驗證一個和你選擇不同的門?

3.2. 歧義4個版本

根據這兩個問題的答案,我們就得到了這個問題的 4 個版本:

- 版本1(標準版):主持人事先知道答案,會打開一扇你沒選擇的門,且其背后一定是羊;(1-是;2-是)

- 版本2(驗證版):主持人事先并不知道答案,隨機打開了一扇你沒選擇的門,其背后恰好是羊;(1-否;2-是)

- 版本3(機選版):主持人讓系統隨機打開一扇背后是羊的門,它恰好打開了一扇你沒選擇的門;(1-是;2-否)

- 版本4(隨機版):主持人讓系統隨機打開一扇門,它恰好打開了一扇你沒選擇的門,且其背后是羊;(1-否;2-否)

注:1與2是指上面的歧義點。

那么,我們該怎么理解這 4 個版本的不同之處呢?它們的本質不同在于:主持人的行為是否需要承擔泄露結果的「風險」,使得「條件概率」發生變動。易見,在最初的狀態下,我們選中汽車的概率是 1/3。

- 版本1(標準版) ,無論我們是否選中汽車,主持人總能找到 1 個背后是羊的門,這件事情是 100% 能達成的,所以概率分布完全沒變,我們選中汽車的概率依然為 1/3;

- 版本2(驗證版),主持人顯然冒了風險,如果你選中了羊,那他有 1/2 的概率會選中汽車,所以我們選中汽車的條件概率變成了 (1/3) /( 1/3+2/3×1/2)=1/2;

- 版本3(機選版),主持人其實也冒了風險,雖然不可能打開背后是汽車的門,但是在你選中羊的時候,有 1/2 的概率會隨機你選擇的門,所以我們選中汽車的條件概率變成了 (1/3) /(1/3+2/3×1/2)=1/2;

- 版本4(隨機版),主持人顯然冒了雙重風險,一個風險是,打開了你選擇的門;另一個風險是,它打開了你沒選擇的門,但其背后是汽車;在這種情況下,條件概率的分子分母都會變化;我們選中汽車的條件概率變成了(1/3×2/3)/(1/3×2/3+2/3×1/3)=1/2

除了「標準版」的答案是 1/3(應該換門)外,其他版本的答案均為 1/2 (換不換均可)。

由此可見,同一件事物對于不同人甚至掌握不同信息的同一個人概率可能不同。因此,概率并不能寄托在實際的物體上,而是存在于條件之下。

參考:

曾加. 蒙提霍爾問題(又稱三門問題、山羊汽車問題)的正解是什么?. 知乎. 2022.04

)

)

—— Spring Cloud Alibaba 之 Nacos 2.3.0 史上最大更新版本發布)

![[ROS2] --- service](http://pic.xiahunao.cn/[ROS2] --- service)

算法C#程序)

)