本篇摘要

本文圍繞虛擬化與容器化技術展開,涵蓋架構演進、Docker/K8S優勢與挑戰、namespace隔離實操(如主機名/PID隔離)、磁盤操作(dd/mkfs/df/mount)等,對比虛擬機與容器差異,闡明技術原理與架構選擇邏輯,強調資源隔離與彈性伸縮的核心價值。

歡迎拜訪: 點擊進入博主主頁

本篇主題: Docker演進+namespace操作詳解

制作日期: 2025.08.22

隸屬專欄: 點擊進入所屬Docker專欄

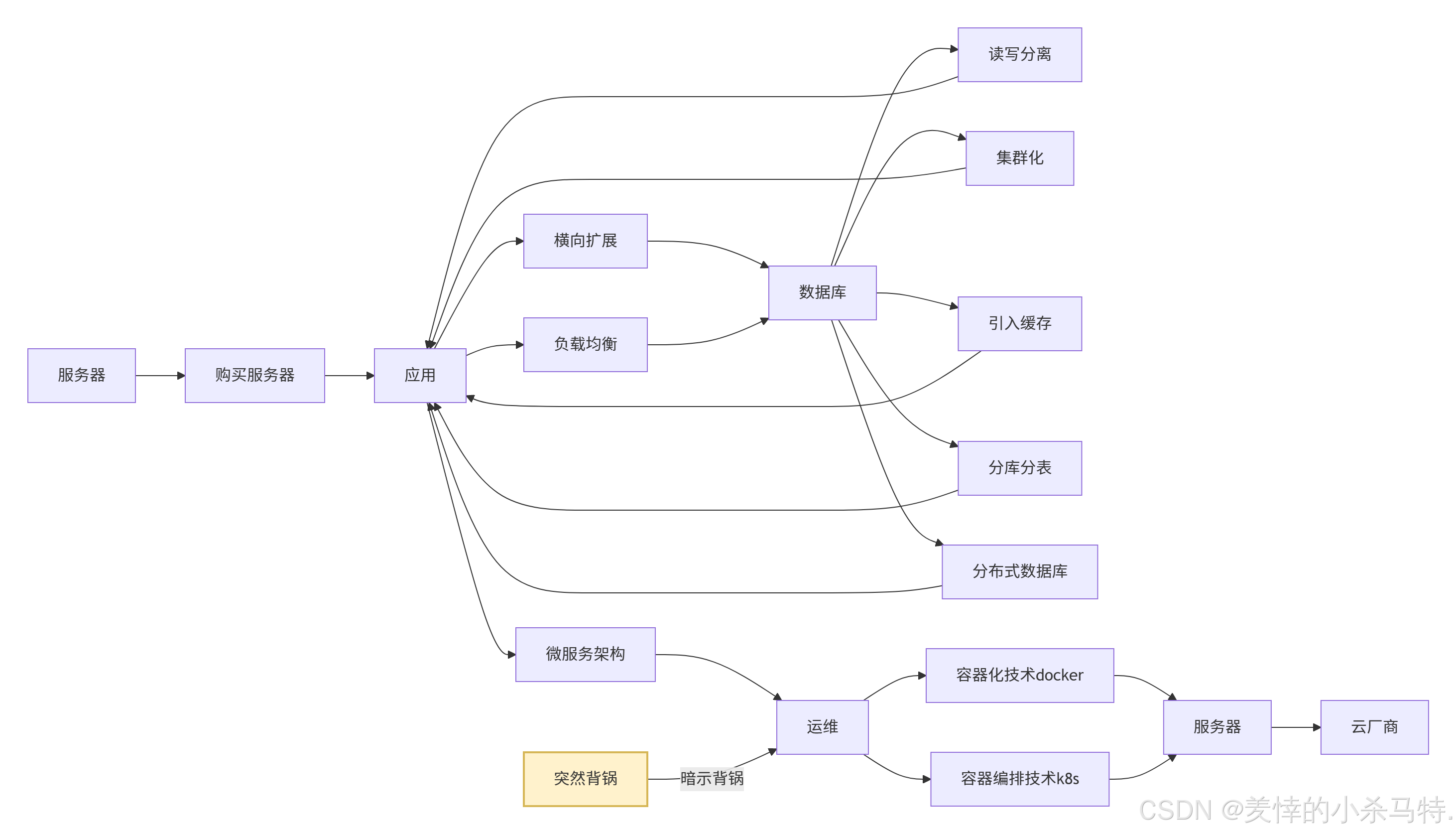

一.技術架構

由于這里過多與對redis之前的演進相似就不重復了如,見 點擊速看架構演進,只不過這里多了個容器編排架構。

容器編排架構:

問題背景

-

業務增長帶來系統資源利用率不高的問題,大量資源用于應對短時高并發,平時閑置,需動態擴縮容但難以直接下線服務器。

-

開發、測試、生產每套環境都需隔離,導致運維工作量大。

-

??部署與配置復雜且易錯??:微服務拆分細,導致部署工作量大,配置復雜,容易出錯。

-

??擴縮容麻煩且易錯??:微服務數量多,擴縮容操作麻煩且容易出錯,每次操作后可能需要重新配置環境參數。

-

??環境沖突與資源消耗??:微服務間運行環境可能沖突,需要更多資源或修改配置來解決。

容器化技術及工具

- 目前最流行的容器化技術是Docker,最流行的容器管理服務是Kubernetes(K8S)。

- 應用/服務可打包為Docker鏡像,通過K8S動態分發和部署鏡像。

- Docker鏡像可理解為能運行應用/服務的最小操作系統,包含運行代碼及設置好的運行環境。打包成鏡像后可分發到相關機器,直接啟動鏡像即可運行服務,簡化部署和運維。

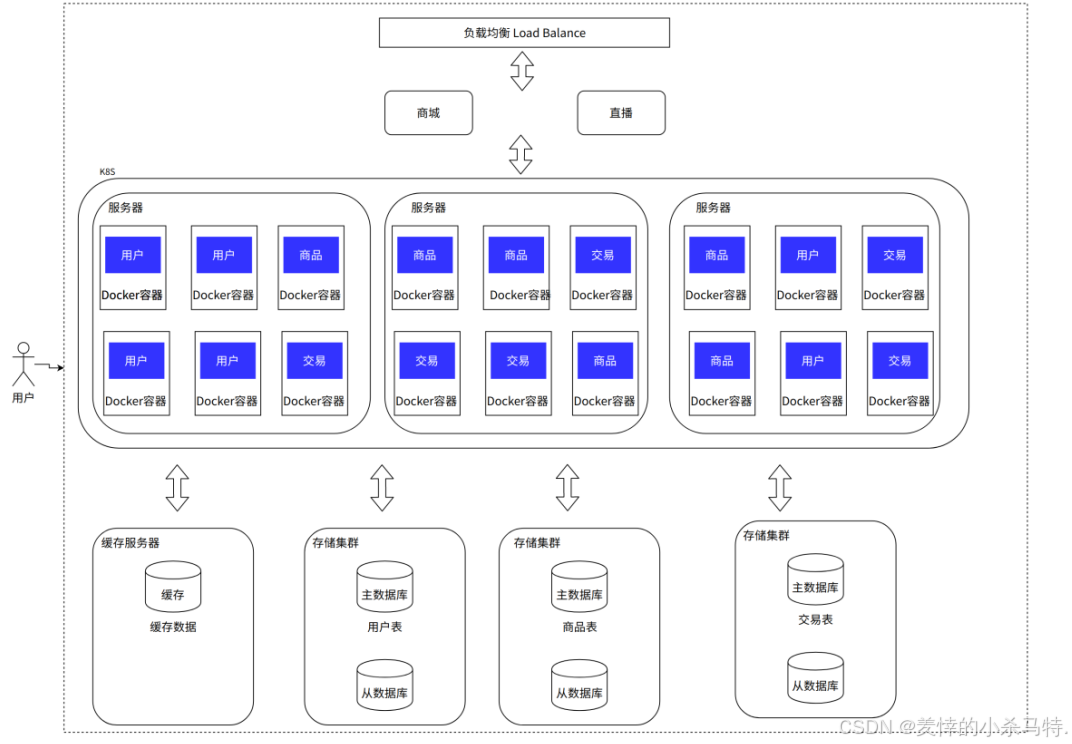

K8S集群情況

- 通常設有生產和研發K8S集群,一般不共用。

- 研發集群通過命名空間完成應用隔離。

- 不同公司劃分集群方式不同,有的按研發目的分為研發和測試集群,有的按組織架構實現部門間資源復用 。

通過docker技術,直接降低了對應運維人員的苦惱,但是也增加了對應服務器的負擔,于是就引入了云服務器購買等方案。

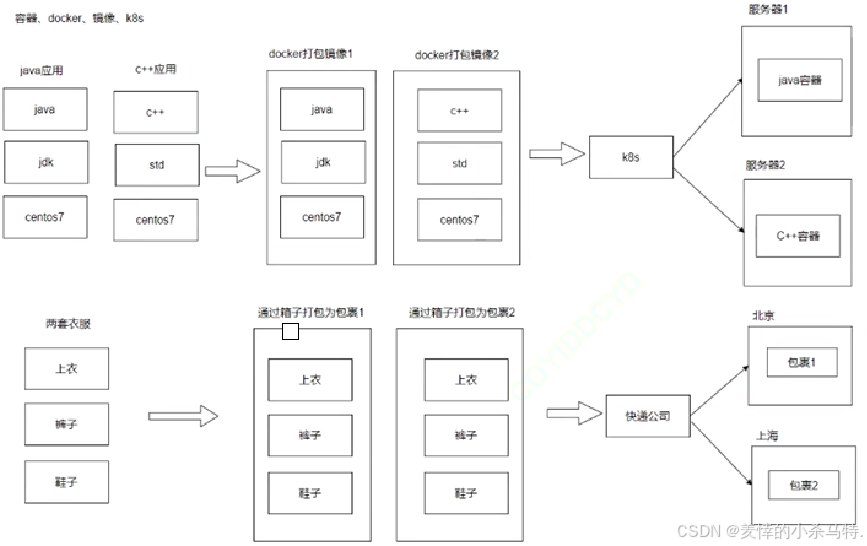

一張圖形象理解docker技術:

如果我們把docker技術添加過去,發現它就就成了這樣:

對應操作流程:

- 發現和之前的微服務相比沒多大變化,其實真正變化在的就是降低了運維難度,對環境的部署,復用,轉移變得輕松了,但是需要的知識儲備量就高了。

對應優缺點:

1.??優點??

-

??部署運維高效??:部署、運維簡單快速,一條命令可完成大量服務的部署或擴縮容。

-

??隔離性好??:容器間文件系統、網絡等互相隔離,避免環境沖突。

-

??支持滾動更新??:版本切換可通過命令輕松完成升級或回滾。

2.??缺點??

-

技術門檻高??:技術棧多樣,對研發團隊要求較高。

-

??資源與成本問題??:機器仍需公司自行管理,非高峰期也需預留大量機器資源應對高峰,導致機器成本和運維成本高,資源利用率低。(解決方案:可考慮使用云廠商服務器)

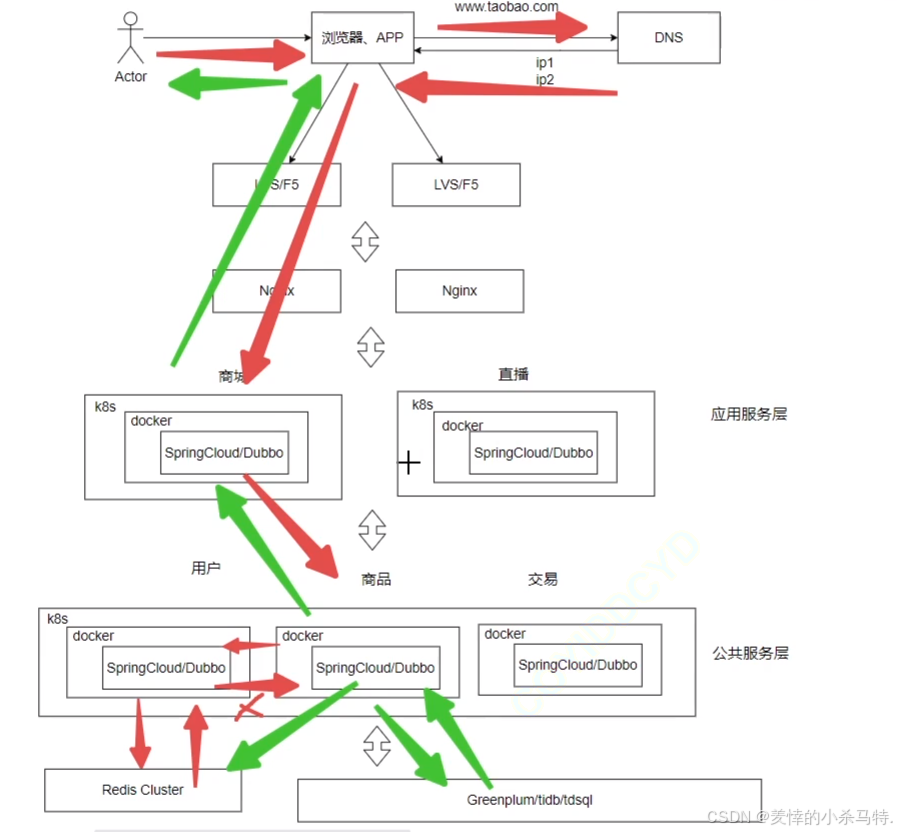

因此可以的出對應的技術構架演進圖(由服務器到云服務器):

對應這些可能會有些疑問:

1. 如何決策要不要演進?

- 業務需求:業務增長快、模式變化大時需演進架構。

- 技術瓶頸:現有系統性能差、技術債務高時考慮演進。

- 團隊能力:團隊有技術儲備且能提升效率時可推進演進。

2. 架構必須這么演進么?

- 非唯一解:有多種演進方案可選,非固定模式。

- 成本考量:若優化成本低,可暫不大規模演進。

- 創新可能:可探索新思路,不局限傳統方向。

3. 架構必須是這么幾個么?

- 業務適配:不同業務需定制架構,無固定模式。

- 技術多元:新興技術帶來更多架構選擇。

- 靈活組合:可創新組合多種技術形成獨特架構。

4. Docker 的核心作用?

- 環境一致:打包應用及依賴,保證多環境運行一致。

- 資源隔離:容器獨立運行,避免相互干擾。

- 快速部署:提升應用部署和遷移效率。

虛擬化+容器化

- 物理機:實際的服務器或計算機,為虛擬機提供硬件環境,也叫“寄主”或“宿主”。

- 虛擬化:利用虛擬化技術把一臺計算機虛擬為多臺邏輯計算機,這些邏輯計算機可運行不同操作系統,應用程序在獨立空間運行互不影響,提升工作效率。

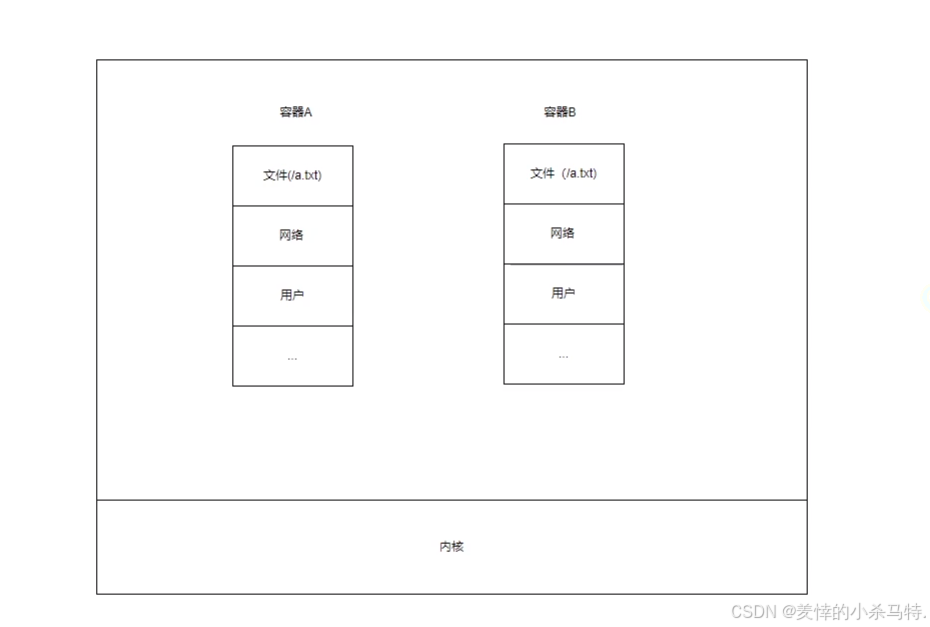

- 容器化:

- 屬于虛擬化技術,即操作系統層虛擬化。

- 將操作系統內核虛擬化,把用戶空間軟件實例分割成多個獨立單元在內核中運行。

- 這些軟件實例就是容器,對使用者而言像專用服務器程序。

- 容器技術是虛擬化的一種,Docker是現今容器技術的事實標準。

如圖:

- 容器A與B內部看不到,但是又共用同一個操縱系統的內核。

那么為什么要進行容器化與虛擬化:

- 讓利用唯一資源完成更多任務。

- 通過類似docker技術打包容器化,保證不會出現機器變化等導致的問題出現異常。

- 彈性資源伸縮:可以隨時操作簡單的增多與減少。

- 差異化環境提供:即隨時輕松切換環境(如ubuntu centos)

- docker容器化后啟動極快,無需虛擬內核。

- 沙箱安全:每個容器自己在自己的范圍操作,不會影響外部。

- 易拓展:拓展鏡像,拓展功能非常輕松。

虛擬機與容器

-

虛擬機(Virtual Machine, VM)

- 層級:硬件層與操作系統層之間。

- 原理:模擬完整硬件接口,運行獨立操作系統(如Windows上運行Android系統)。

- 特點:功能完整但資源占用高,適合跨平臺環境隔離。

-

容器(Container)

- 層級:操作系統層與函數庫層之間。

- 原理:模擬操作系統接口(如Docker利用Namespace/Cgroup),隔離應用及依賴。

- 特點:輕量(共享宿主機內核)、啟動快、資源占用少,屬應用級虛擬化。

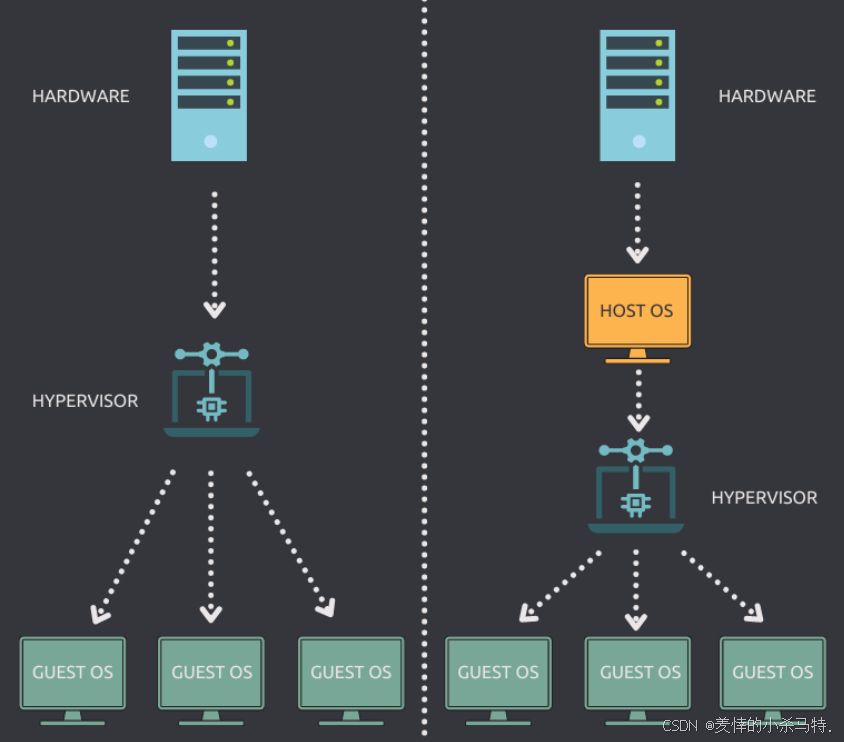

如何實現?

虛擬機:

-

Type 1 Hypervisor(裸機虛擬化)

- 架構:直接運行在物理硬件(HARDWARE)上,無宿主操作系統。

- 特點:高性能、低延遲,直接管理硬件資源。

- 典型代表:Xen、VMware ESXi。

-

Type 2 Hypervisor(托管虛擬化)

- 架構:運行在宿主操作系統(HOST OS)之上,依賴宿主OS管理硬件。

- 特點:部署靈活,但性能略低(需經過宿主OS層)。

- 典型代表:VirtualBox、VMware Workstation。

-

核心區別

- Type 1:硬件→Hypervisor→Guest OS(高效,適合企業級)。

- Type 2:硬件→Host OS→Hypervisor→Guest OS(易用,適合開發/測試)。

容器化:

- 容器虛擬化,有別于主機虛擬化,是操作系統層的虛擬化。通過 namespace 進行各程序的隔離,加上 cgroups 進行資源的控制,以此來進行虛擬化。

二.空間命名隔離(namespace)

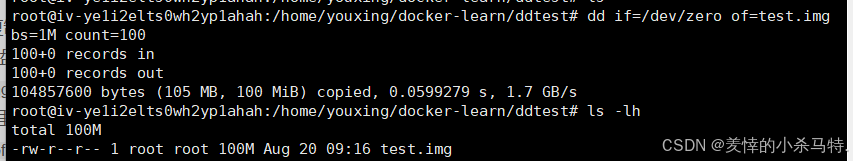

dd命令

- 全稱:Data Description 。

- 作用:是一個在 Unix 和類 Unix 系統(如 Linux)上用于復制和轉換文件的命令。它可以對磁盤、分區等進行低級別的操作,比如制作磁盤鏡像、從鏡像恢復數據、創建空文件等。例如,使用

dd if=/dev/zero of=test.img bs=1M count=100可以創建一個大小為100MB的全零文件test.img,這里if表示輸入文件(/dev/zero是一個特殊的設備文件,會不斷輸出空),of表示輸出文件,bs指定塊大小,count指定塊的數量。

如下:

- 無法查看以為全0,不可打印,故出現卡死假象。

dd 命令核心參數速查表

| 類別 | 參數 | 作用 | 示例 |

|---|---|---|---|

| 基礎操作 | if=file | 輸入文件(默認標準輸入) | if=/dev/zero |

of=file | 輸出文件(默認標準輸出) | of=test.img | |

bs=size | 塊大小(輸入/輸出統一,如 1M) | bs=1M | |

count=n | 復制 n 個塊 | count=100 | |

skip=n | 跳過輸入文件前 n 塊 | skip=5(跳過前 5MB) | |

seek=n | 跳過輸出文件前 n 塊 | seek=5(跳過輸出前 5MB) | |

| 轉換選項 | conv=ascii | 轉換 EBCDIC → ASCII | conv=ascii |

conv=ebcdic | 轉換 ASCII → EBCDIC | conv=ebcdic | |

conv=lcase | 小寫轉大寫 | conv=lcase | |

conv=ucase | 大寫轉小寫 | conv=ucase | |

conv=swab | 交換每對字節(AB→BA) | conv=swab | |

conv=noerror | 出錯時繼續執行 | conv=noerror | |

conv=sync | 出錯時用零填充對齊塊 | conv=sync | |

| 狀態控制 | status=none | 隱藏所有輸出(靜默模式) | status=none |

status=progress | 顯示實時進度(需新版 dd) | status=progress |

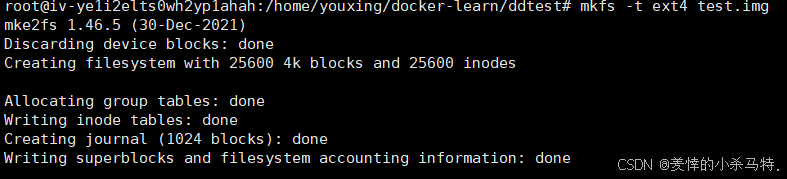

mkfs命令

- 全稱:Make File System 。

- 作用:用于在指定設備(如硬盤分區)上創建文件系統。它是一個前端工具,會根據不同的參數調用具體的文件系統創建工具(如

mkfs.ext4用于創建 ext4 文件系統,mkfs.xfs用于創建 XFS 文件系統等)。例如,mkfs.ext4 /dev/sda1會在/dev/sda1這個分區上創建 ext4 文件系統(可以理解成一個磁盤)。

進行格式化(文件必須有大小可用dd命令):

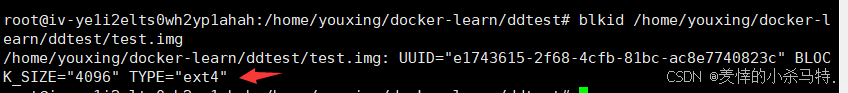

檢查下:

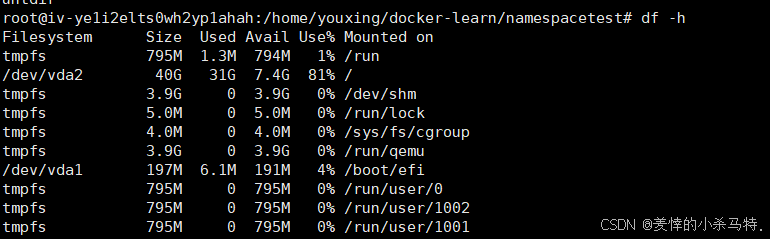

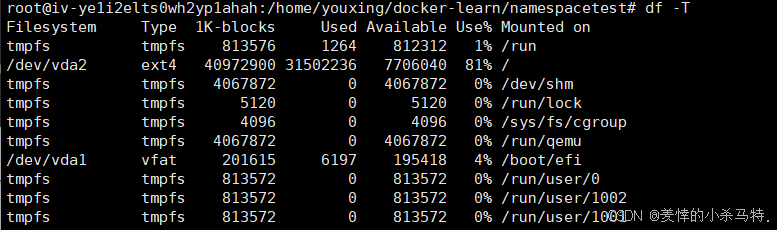

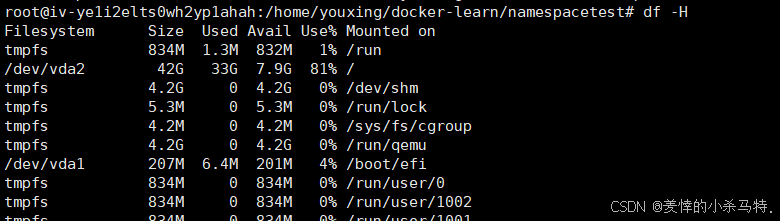

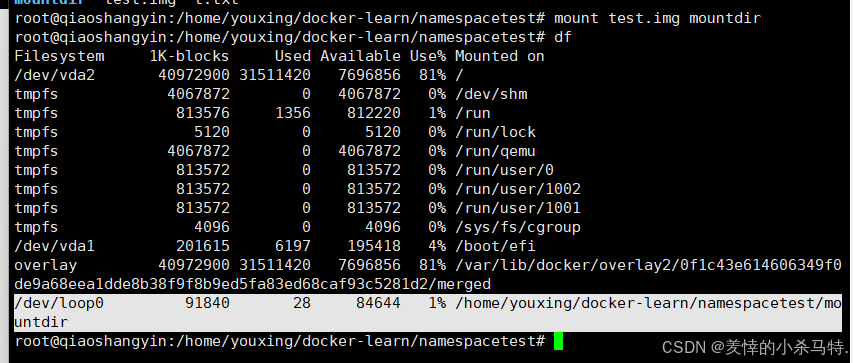

df命令

- 全稱:Disk Free 。

- 作用:用于顯示文件系統的磁盤空間使用情況,包括已用空間、可用空間、總空間以及掛載點等信息 。例如,執行

df -h(-h選項以人類可讀的格式顯示容量,如 KB、MB、GB 等)可以清晰地看到各個文件系統的磁盤空間使用概況。

這張圖片是關于 Shell 命令df的說明文檔,主要內容如下:

1. 命令基本格式

df [OPTION]... [FILE]...

2. 常見參數

-a, --all:包含所有的具有 0 Blocks 的文件系統-h, --human-readable:使用人類可讀的格式(預設值是不加這個選項的…)-H, --si:很像-h,但是用 1000 為單位而不是用 1024-t, --type=TYPE:限制列出文件系統的 TYPE-T, --print-type:顯示文件系統的形式

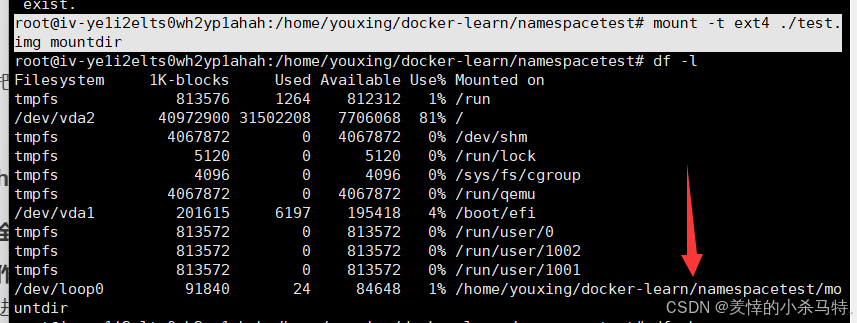

mount命令

- 全稱:Mount 。

- 作用:用于將存儲設備(如硬盤分區、光盤、U盤等)或文件系統掛載到 Linux 文件系統的目錄樹中的某個掛載點上,使得用戶可以訪問設備中的數據。例如,

mount ./test.img會將./test.img這個 USB 設備分區掛載到mounttest目錄下,之后就可以通過訪問mounttest來讀寫該設備中的內容。

命令基本格式

mount [-l]mount [-t vfstype] [-o options] device dir

常見參數說明

- -l:顯示已加載的文件系統列表。

- -t:指定加載的文件系統類型(如ext3、ext4、iso9660、tmpfs、xfs等),多數情況下可不指定,mount會自動識別。

- -o options:用于描述設備或文件的掛接方式,常見選項有:

- loop:將文件當作硬盤分區掛接。

- ro:以只讀方式掛接設備。

- rw:以讀寫方式掛接設備。

此外,還對device(要掛接的設備)和dir(掛載點目錄)進行了簡要說明。

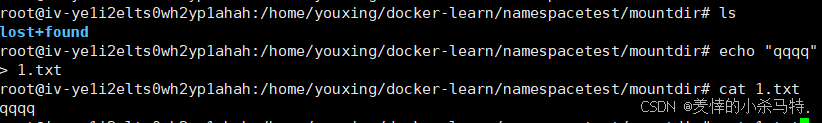

用法:

這里之前使用了mkfs命令把對應有內容大小的文件然后格式化成對應文件系統(磁盤),因為linux對應的磁盤需要掛載才能使用,不像windows自己回掛載:

后面把它掛載到一個比如目錄,接下就能訪問這個目錄實現對對應磁盤操作(進行掛載的磁盤或文件系統需要有大小)。

成功被掛載,然后進行使用:

unshare命令

- 全稱:Unshare 。

- 作用:用于創建新的命名空間(namespace),并使當前進程及其子進程脫離原來的命名空間相關資源。命名空間是 Linux 內核提供的一種隔離機制,可以隔離進程、網絡、文件系統掛載等資源。比如,

unshare --mount --map-root-user --pid --fork --mount-proc /bin/bash可以創建一個新的掛載命名空間、新的 PID 命名空間等,并以根用戶權限啟動一個新的 bash shell 環境,在這個新環境中可以獨立地進行文件系統掛載等操作,與原系統的資源相互隔離 。

核心功能

unshare 允許你在新的命名空間中運行程序,使得該程序在文件系統掛載、網絡、進程 ID、主機名/域名、IPC(進程間通信)等層面與原系統環境“隔離”,常用于容器化、沙箱測試或資源隔離場景。

常用參數及功能

| 參數(短選項 + 長選項) | 核心作用 |

|---|---|

-i, --ipc | 啟動新進程時,不與父進程共享 IPC 命名空間(即信號量、消息隊列、共享內存等 IPC 資源相互隔離)。 |

-m, --mount | 啟動新進程時,不與父進程共享 Mount 命名空間(文件系統掛載點彼此獨立,可掛載/卸載而不影響原系統)。 |

-n, --net | 啟動新進程時,不與父進程共享 Net 命名空間(網絡設備、協議棧、端口等完全隔離,可配置獨立網絡環境)。 |

-p, --pid | 啟動新進程時,不與父進程共享 PID 命名空間(新進程在自己的 PID 空間里,能看到“從 1 開始”的進程樹)。 |

-u, --uts | 啟動新進程時,不與父進程共享 UTS 命名空間(主機名、域名可獨立設置,互不影響)。 |

-U, --user | 啟動新進程時,不與父進程共享 User 命名空間(用戶/用戶組 ID 可以重新映射,實現權限隔離)。 |

-V, --version | 查看 unshare 命令自身的版本信息。 |

--fork | 讓 unshare 先 fork 一個子進程,再在子進程里執行后續要運行的程序(常配合命名空間使用,規范進程層級)。 |

--mount-proc | 在進入新 Mount 命名空間后,自動掛載 proc 文件系統(讓新進程能看到“自己視角”的 /proc,方便調試與管理)。 |

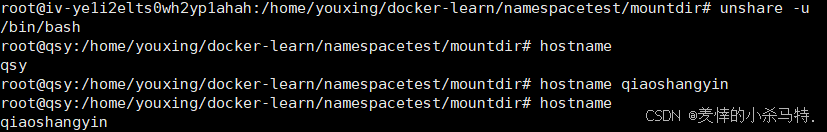

主機名隔離:

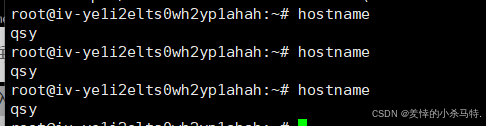

再開一臺機器發現名字名字實現了隔離:

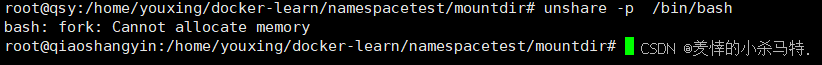

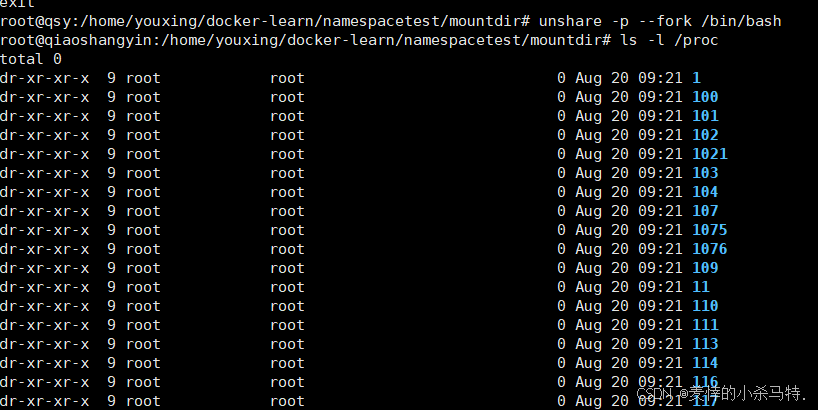

基于pid的隔離測試:

直接隔離:

因為新進程是重新創建的,和父進程無任何關系,自然不能干別的事。

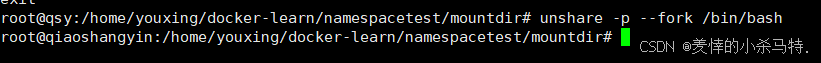

需要--fork,然它繼承一下父進程:

這里查看pid信息:ls /proc:

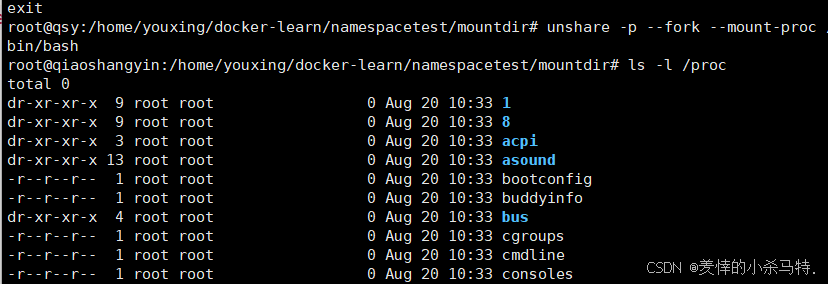

發現還能看到之前父進程的,這里因此需要進行重新掛載(--mount-proc)一下子進程的proc文件系統(也就是讓它有個全新的):

exit退出當前環境。

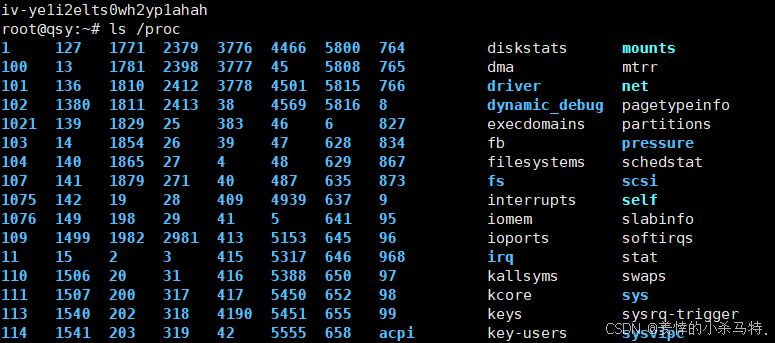

- 這里發現只有我們啟動的那倆進程pid了。

- 但是新開一個機器就不一樣,成功隔離。

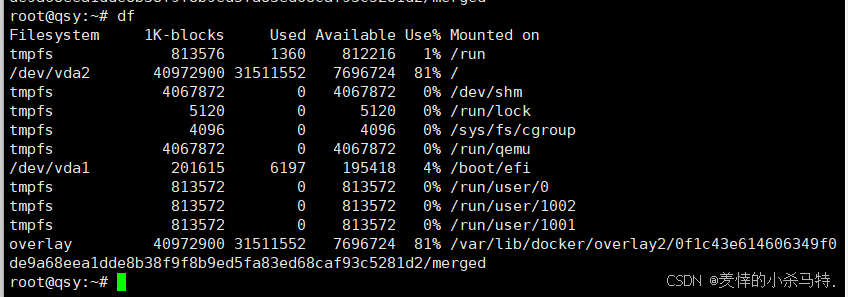

基于mount隔離測試:

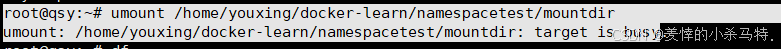

首先先取消之前掛載的文件系統:

umount 被掛載目錄

但是發現:

說明有進程還在訪問,這里直接強行關閉:

umount -l 被掛載目錄

- 關閉成功。

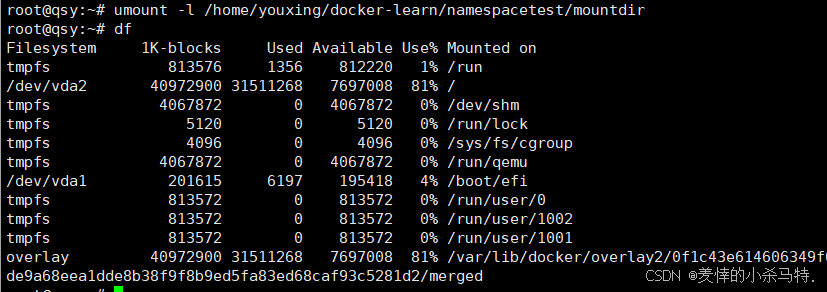

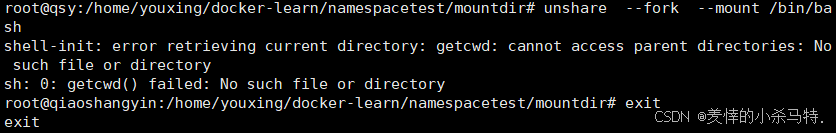

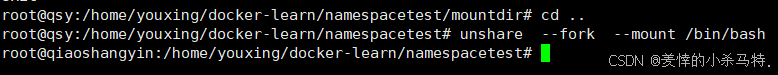

然后進行掛載隔離發現:

- 因為剛取消了這個目錄對應掛載,結構發生變化,故需要退出重新執行unshare就行了:

- 上面被隔離的子進程機器發現成功掛載,但是宿主機看不到,成功實現掛載隔離。

三.本篇小結

通過實踐學習了虛擬化與容器化技術,用dd、mkfs等命令操作磁盤,理解了namespace隔離(如主機名、PID隔離)的原理;掌握了Docker/Kubernetes解決資源利用率低、環境沖突等問題的優勢,也認識到其技術門檻與成本挑戰,更清晰把握了從物理機到云服務器的架構演進邏輯。

Linux Journalctl命令、Journalctl日志持久化存儲)

實戰二十二——指紋圖像中提取特征點,計算兩兩指紋之間的相似度)

)