摘要:

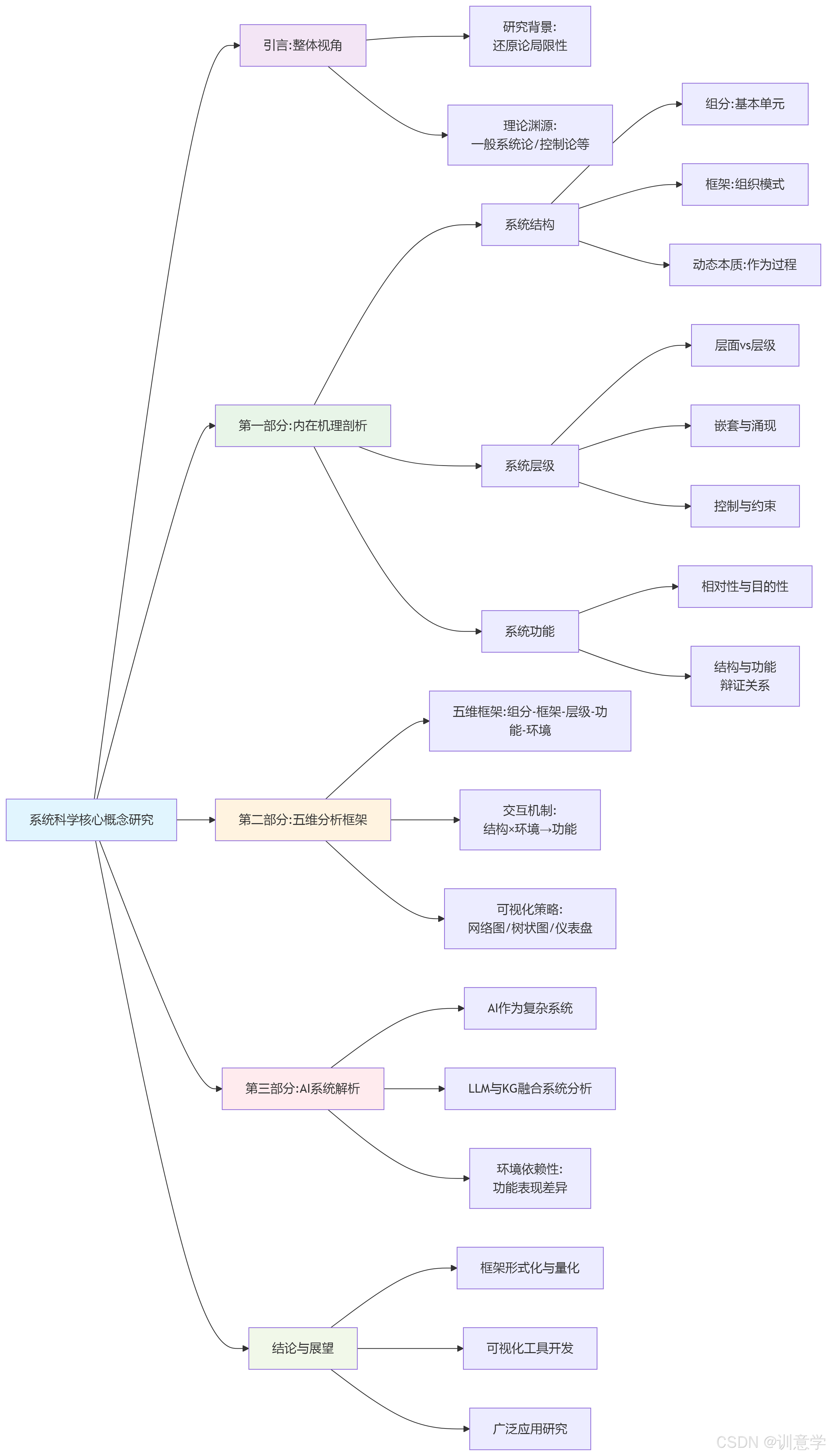

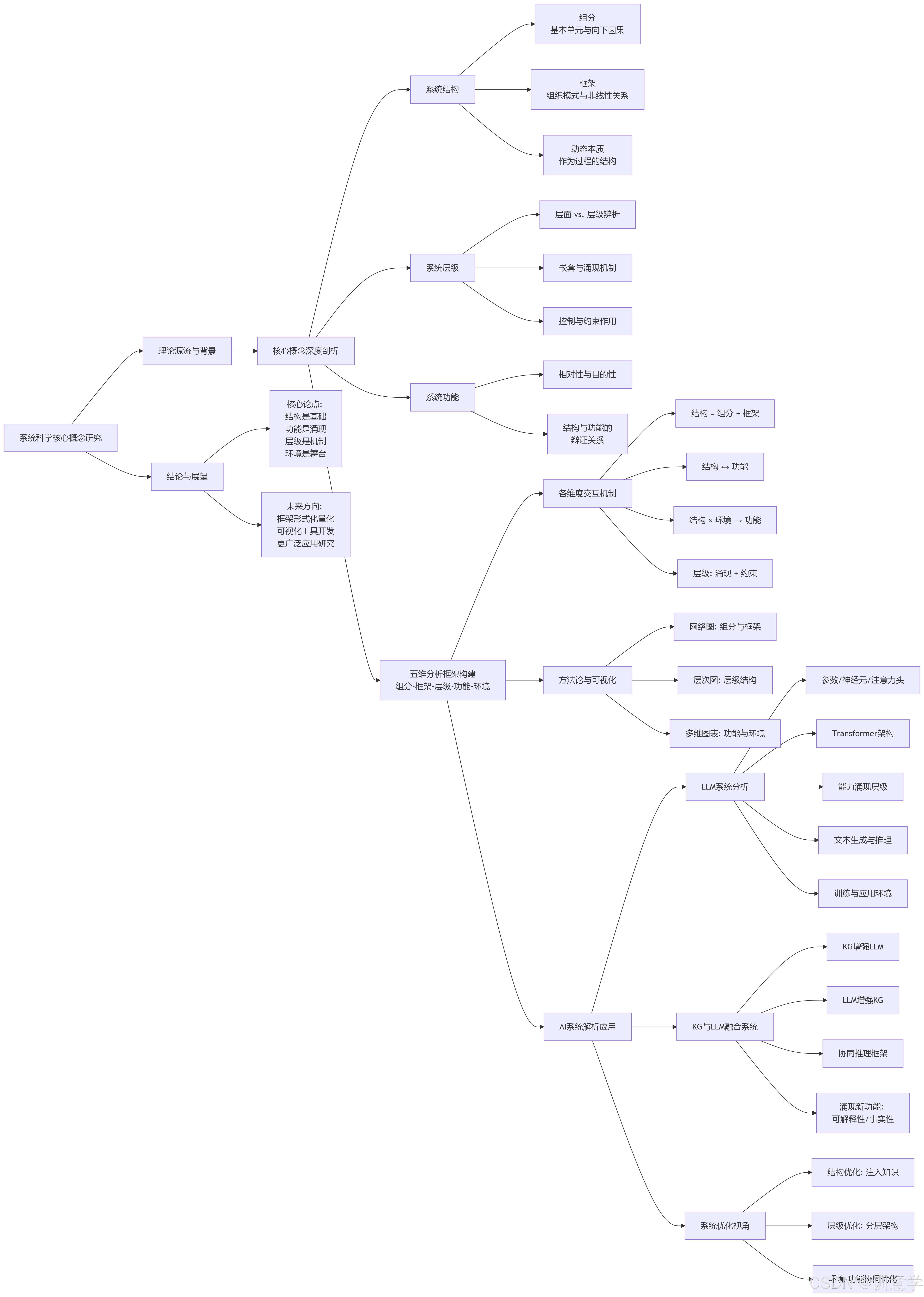

本文旨在系統性地梳理和辨析系統科學中的核心概念——結構、功能與層級。文章首先追溯系統思想的理論源流,確立其作為一種超越還原論的整體性研究范式。在此基礎上,深度剖析系統結構的內在構成(組分、框架、動態性)、系統層級的組織形態(層面、嵌套、涌現)以及系統功能的外部界定(與環境的交互)。本文提出一個整合性的“組分-框架-層級-功能-環境”五維分析框架,并探討其在復雜系統分析中的方法論意義與可視化策略。進一步地,本文將系統科學的理論透鏡應用于人工智能(AI)領域,探討大語言模型(LLM)、自然語言處理(NLP)和知識圖譜(KG)作為復雜系統的內在機理,揭示系統論在理解和構建現代智能系統中的關鍵作用。本文旨在為復雜系統的理論研究與實踐應用提供一個更為清晰、嚴謹的概念地圖與分析工具,強調結構是功能的內在基礎,功能是結構與環境互動的外部涌現,而層級則是系統復雜性演化的關鍵機制。

關鍵詞: 系統科學;系統結構;系統功能;系統層級;涌現;復雜系統;人工智能;知識圖譜

引言:從整體視角重審復雜世界

研究背景與問題提出

當今世界正面臨一系列前所未有的挑戰,從全球氣候變化、金融市場的系統性風險,到社會網絡中的信息傳播,乃至人工智能系統的潛在失控風險,這些問題無一不展現出高度的“系統性”、“復雜性”與“全局性”特征。傳統的還原論(Reductionism)思維范式,即將復雜事物分解為最小單元進行獨立研究,雖在過去幾個世紀的科學發展中取得了輝煌成就,但在面對這些相互關聯、動態演化的復雜系統時,卻日益顯得力不從心。正如諾貝爾獎得主菲利普·安德森(P.W. Anderson)所言,“多者異也”(More is Different),整體的行為無法簡單通過其組成部分的行為線性疊加來預測。因此,一種能夠把握整體、關注關聯、理解動態的全新研究范式——系統科學(Systems Science)應運而生,并成為21世紀科學研究的前沿陣地。

然而,盡管系統思維的重要性已成為共識?其核心概念的界定在學術界與實踐領域仍存在一定程度的模糊與混用。特別是“結構”(Structure)、“功能”(Function)與“層級”(Hierarchy)這三個基石性概念,它們的精確內涵、相互關系及應用邊界是什么?我們如何才能構建一個清晰、有效且可操作的分析框架,以指導對各類復雜系統的深入剖析?這些問題構成了本文的核心研究議題。

理論淵源與研究脈絡

系統科學的理論源頭可追溯至20世紀中葉,奧地利生物學家路德維希·馮·貝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy)創立的“一般系統論”(General System Theory)是其奠基性標志。他率先提出,不同領域(如生物學、社會學、工程學)的系統中存在著普適性的組織原理和規律,主張從整體和相互關系的角度研究系統?。此后,控制論(Cybernetics)、協同學(Synergetics)、復雜適應系統(Complex Adaptive Systems)等理論分支不斷涌現,極大地豐富了系統科學的內涵?。在我國,錢學森等科學家對系統科學的發展做出了卓越貢獻,他提出了一個包含系統論(哲學層次)、系統學(基礎理論)、系統技術科學和系統工程技術(應用層次)的完整科學體系。本文的探討,正立足于“系統學”這一基礎理論層面?,力求對核心概念進行正本清源。

本文將遵循以下脈絡展開:首先,在第一部分深度剖析系統結構、層級與功能這三大核心概念的理論內涵與邊界;其次,在第二部分整合這些概念,構建一個“五維一體”的系統分析框架,并結合具體案例闡述其方法論價值;再次,在第三部分將系統科學的視角延伸至人工智能這一前沿領域,探討其對理解大語言模型、自然語言處理和知識圖譜的啟示;最后,對全文進行總結,并展望未來的研究方向。

第一部分:系統內在機理的深度剖析:結構、功能與層級

本部分旨在對系統科學的基石概念進行系統性的辨析與闡述,為后續分析框架的構建奠定堅實的理論基礎。

1.1 系統結構:復雜性的內在骨架

在系統科學中,結構被界定為“系統內部各組分(要素)之間相對穩定的組織、排列與關聯方式的總和”?。它并非簡單的部件堆砌,而是系統存在和運動的內在規定性,是功能得以實現的基礎?。我們可以從以下三個維度來解構系統結構。

1.1.1 基本單元:系統組分 (Components/Elements)

組分是構成系統的基礎實體或子系統?。它們可以是物理的,如計算機的處理器和內存;也可以是抽象的,如一個理論框架中的概念?。重要的是,組分的性質并非孤立不變,而是受到系統整體的深刻影響。這種從整體到部分的制約作用,被稱為“向下因果”(Downward Causation)。例如,單個神經元在孤立狀態下的電化學活動,無法完全解釋大腦作為一個整體所涌現出的意識現象。組分的行為和意義,只有在它們所屬的系統結構中才能被完整理解。

1.1.2 組織模式:系統框架與關系 (Framework & Relationships)

如果說組分是系統的“磚塊”,那么框架與關系就是將這些磚塊砌成宏偉大廈的“藍圖”和“砂漿”。它定義了組分之間相互作用的規則和拓撲形態?。這些關系可以是物理連接(如供應鏈中的物流網絡)、能量交換(如生態系統中的食物鏈),或信息流動(如組織中的指令傳遞)。

關系的性質至關重要。線性關系意味著輸出與輸入成正比,系統行為可預測。而非線性關系,即“輸入端微小的變化可能導致輸出端巨大的、不成比例的響應”,則是復雜系統涌現出混沌、自組織等不可預測行為的根源。網絡科學為我們量化描述系統框架提供了有力工具,例如,“無標度網絡”揭示了互聯網等系統中少數“中心節點”的關鍵作用,而“小世界網絡”則解釋了為何在龐大的社交網絡中人與人之間的連接路徑如此之短?。

1.1.3 動態本質:作為過程的結構 (Dynamic Nature: Structure as Process)

一個常見的誤解是將結構視為靜態的快照。然而,系統科學強調,結構本質上是動態過程在特定時間尺度下的穩定表征。正如學者Mobus和Kalton所指出的,“系統”與“過程”在本質上是同義詞。一個系統之所以能維持其結構,是因為內部的各種過程在持續不斷地進行?。例如,生命體通過新陳代謝過程不斷更新自身物質,才維持了其細胞和組織的結構穩定。諾貝爾獎得主普利高津的“耗散結構”(Dissipative Structure)理論進一步揭示,開放系統(如生命體、城市)通過與環境持續進行物質和能量交換,能夠從無序走向有序,自發形成動態穩定的宏觀結構。因此,理解結構必須理解其背后的動態過程。

1.2 系統層級:秩序的涌現與約束

層級(Hierarchy)是復雜系統普遍存在的一種組織形式,體現為由子系統逐級嵌套構成的垂直結構?。從基本粒子到宇宙,從細胞到生態系統,層級無處不在,它是系統應對復雜性的基本策略。

1.2.1 概念辨析:層面 vs. 層級 (Level vs. Hierarchy)

在討論中,精確區分“層面”與“層級”至關重要。層面(Level)通常指同一層級內的橫向組織范圍或分析尺度,例如在生態學研究中,我們可以分別在“個體層面”、“種群層面”和“群落層面”進行分析。而層級(Hierarchy)則特指不同層面之間自下而上或自上而下的縱向組織關系?。層級結構使得系統可以在不同尺度上展現出不同的規律和行為。

1.2.2 嵌套與涌現 (Nesting & Emergence)

層級結構通常是嵌套的,即較低層級的系統作為組分,構成了較高層級的系統。這種嵌套關系是“涌現”(Emergence)現象產生的基礎。涌現是指在較高層級上,系統展現出其低層級組分所不具備的、全新的性質和行為模式?。例如,單個水分子的行為遵循量子力學,但大量水分子聚集在一起時,會涌現出“濕潤”和“流動性”等宏觀屬性。這種“整體大于部分之和”的特性是復雜系統的核心標志。

1.2.3 控制與約束 (Control & Constraint)

層級不僅自下而上地產生涌現,也自上而下地施加控制與約束。高層級的結構和規律會限制低層級組分的行為空間。例如,一個公司的組織文化(高層級)會約束其內部員工(低層級)的行為選擇。這種雙向作用(自下而上的涌現和自上而下的約束)使得層級成為一個動態的、自我調節的復雜性管理機制?。

1.3 系統功能:與環境互動的外部表征

功能(Function)通常被定義為“系統在與其環境的互動中所表現出的作用、目的或行為”?。與結構主要描述系統“是什么”和“如何構成”不同,功能更關注系統“做什么”和“為了什么”。

1.3.1 功能的相對性與目的性

功能不是系統固有的絕對屬性,而是相對于特定環境和觀察者而言的。同一個系統在不同環境下可能展現出完全不同的功能。例如,一把錘子在建筑工地上是“敲釘子”的工具(功能),但在緊急情況下可能是“破窗”的工具(功能)。因此,功能總是與系統的目的(Purpose)或目標(Goal)緊密相連。對于人造系統(如機器、組織),其目的由設計者賦予;對于自然系統(如生態系統),其目的性則體現為維持自身存在和繁衍的趨勢。

1.3.2 結構與功能的辯證關系

結構是功能的基礎,沒有特定的結構,就無法實現特定的功能?。一個設計拙劣的系統(結構缺陷)必然無法良好地執行其預定功能。反之,功能需求也驅動著結構的演化和優化。在生物進化中,環境壓力(功能需求)通過自然選擇塑造了生物體的形態和生理結構。在工程設計中,明確的功能指標是設計系統結構的出發點。因此,結構和功能是相互依存、互為因果的辯證統一體。

第二部分:整合性分析框架的構建與應用

基于對結構、功能與層級三個核心概念的深度剖析,本部分旨在構建一個更具操作性的整合分析框架,并探討其方法論意義與實踐策略。

2.1 “組分-框架-層級-功能-環境”五維分析框架的提出

為了對復雜系統進行更全面、系統性的剖析,本文整合并明確提出了一個“組分-框架-層級-功能-環境”(Components-Framework-Hierarchy-Function-Environment, 簡稱C-F-H-F-E)五維分析框架?。該框架明確指出,一個完整的系統分析需要回答以下五個環環相扣的問題:

- 組分 (Components)?:構成系統的是什么?即識別系統的基本單元或子系統。

- 框架 (Framework)?:這些組分是如何連接的?即描繪組分間的關系網絡、拓撲結構和互動規則。

- 層級 (Hierarchy)?:系統是如何組織的?即分析系統的多尺度、嵌套結構以及各層級間的涌現與約束關系。

- 功能 (Function)?:系統做什么用?即界定系統在特定環境下展現出的行為、作用和目的。

- 環境 (Environment)?:系統在哪里運行?即明確系統賴以生存和互動的外部邊界條件和動態因素。

這個框架將“結構”細化為“組分”和“框架”兩個維度,更清晰地分離了系統的“實體”和“關系”,并將“層級”作為一個獨立的維度加以強調,突出了其在復雜性演化中的關鍵作用。同時,它明確將“環境”納入核心分析視野,強調了系統的開放性和情境依賴性?。

2.2 各維度間的交互與整合機制

C-F-H-F-E框架的價值不僅在于定義了五個維度,更在于揭示了它們之間的動態交互機制:

- (組分 + 框架)→ 結構:組分和框架共同構成了系統的內部結構,這是系統存在的靜態基礎和動態前提。

- 結構 ? 功能:結構是功能得以實現的內在基礎。同時,功能需求(通常由環境決定)反過來塑造和優化結構。

- 結構 × 環境 → 功能:功能是系統結構與外部環境互動作用的涌現。脫離環境談功能,或脫離結構談功能,都是不完整的。

- 層級(涌現 + 約束)?:層級是管理系統復雜性的關鍵機制。低層級組分的互動涌現出高層級的功能和結構,而高層級的整體屬性又反過來約束低層級的行為。

值得注意的是,盡管在軟件工程等領域已使用數學模型(如狀態轉換圖、數據流圖)來描述組件交互?甚至有研究嘗試用范疇論等抽象數學工具來描述系統互動?,但在當前搜索結果中,尚未發現針對“組分-框架-層級-功能-環境”這一特定概念框架的、統一的數學公式或模型來精確描述其維度間的交互機制?。這表明該框架目前主要作為一種強大的概念分析工具和理論透鏡?,其形式化、數學化描述是未來一個重要的研究方向。

2.3 方法論意義與可視化策略

2.3.1 方法論意義

C-F-H-F-E框架的方法論意義在于,它提供了一個超越“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的還原論思維,鼓勵研究者和實踐者從一個整體、關聯、動態的視角來審視問題。它強迫我們思考:一個問題的根源可能不在于某個組分本身,而在于組分間的連接方式(框架)、系統的層級組織(層級),或是系統與環境的失配(功能-環境)。例如,在分析一個組織效率低下問題時,該框架會引導我們不僅要看員工個人能力(組分),還要分析部門間的協作流程(框架)、公司的決策層級(層級)、組織的核心業務目標(功能)以及它所處的市場競爭環境(環境)?。該框架已被應用于城市交通系統等復雜系統的機理分析,并得到驗證?。

2.3.2 可視化策略

將抽象的五維框架進行可視化,是增強其分析能力的關鍵。結合搜索結果中提到的各種可視化技術,我們可以為C-F-H-F-E框架提出以下多層次的可視化策略:

- 可視化“組分”與“框架”?:?網絡圖(Graph/Network Diagram)?是最直觀的工具。節點代表“組分”,邊代表“框架”中的關系。可以使用力引導布局算法來揭示社群結構,或通過節點大小、顏色來編碼組分屬性?。設計結構矩陣(DSM)?也能有效展示組分間的依賴關系?。

- 可視化“層級”?:層次結構可視化技術非常適用。例如,?樹狀圖(Treemap)?和?旭日圖(Sunburst Chart)?能在有限空間內展示嵌套的層級關系和各部分的權重?。對于更復雜的層級網絡,?邊緣捆綁圖(Edge Bundling)?可以減少視覺混亂,清晰展示跨層級的連接?。

- 可視化“功能”、“環境”與多維度整合:對于更為抽象的功能和環境維度,以及五維的整體呈現,可以采用多維數據可視化技術。平行坐標圖(Parallel Coordinates Plot)?允許同時展示多個維度,并通過線條模式識別不同類別系統的特征?。雷達圖(Radar Chart)?或?五邊形圖?也可用于直觀比較不同系統在五個維度上的表現?。一個綜合性的?交互式儀表盤(Dashboard)?,可以整合上述多種圖表,讓分析師能夠從不同維度(例如,選擇特定環境,觀察功能變化)對系統進行探索性分析?。已有研究提出了連接五個設計領域(利益相關者、需求、功能、行為、結構)的可視化方法,這為我們的框架提供了實踐參考?。

第三部分:系統科學透鏡下的AI系統解析

人工智能,特別是大語言模型(LLM),是典型的復雜系統。其內部機理的“黑箱”特性,恰恰需要系統科學的整體性視角來“解碼”?。本部分將應用C-F-H-F-E框架,對以LLM和知識圖譜(KG)為代表的現代AI系統進行解析。

3.1 AI系統作為復雜系統的本質

一個大語言模型如GPT系列,由數千億甚至萬億級別的參數構成,這些參數(神經元權重)通過復雜的非線性函數相互連接,形成了龐大的神經網絡。其行為展現出強烈的涌現特性:模型在海量數據訓練后,會自發涌現出在訓練任務中并未明確指定的、令人驚嘆的能力,如上下文學習(In-context Learning)、邏輯推理、代碼生成等?。這種“整體大于部分之和”的現象,以及其行為對輸入(環境)的高度敏感性,使其成為應用復雜系統理論進行分析的理想對象。

3.2 應用五維框架分析大語言模型 (LLM) 與知識圖譜 (KG)

近年來,將LLM與結構化的知識圖譜(KG)相結合,已成為AI領域的前沿趨勢,旨在增強模型的準確性、可解釋性和推理能力?。我們可以運用C-F-H-F-E框架來分析這個新興的、更為復雜的混合智能系統。

組分 (Components):

- LLM的組分:參數(權重和偏置)、神經元、注意力頭(Attention Heads)、詞嵌入(Token Embeddings)。

- KG的組分:實體(Entities,如“愛因斯坦”)、關系(Relations,如“出生于”)、屬性(Attributes)及其對應的值(如“德國”)。

- 混合系統的組分:上述兩者的集合,構成了一個異構的組件庫。

框架 (Framework):

- LLM的框架:其內部的連接方式由Transformer架構定義,特別是多頭自注意力機制(Multi-head Self-attention),它決定了模型如何處理輸入序列中不同部分之間的關系?。

- KG的框架:其內部連接由圖結構(通常是RDF三元組:主語-謂語-賓語)定義,這是一種顯式的、符號化的知識表示方式?。

- 混合系統的框架:這是研究的焦點所在。當前的融合框架主要包括:

- KG增強LLM:通過微調(fine-tuning)或提示工程(prompting),將KG中的結構化知識“注入”LLM,以提升其在特定領域的事實準確性?。

- LLM增強KG:利用LLM強大的自然語言理解能力,自動從非結構化文本中抽取實體和關系,以輔助知識圖譜的構建(KG Construction)和補全,或將自然語言查詢轉換為圖查詢語言?。

- 協同推理框架:設計一個迭代的“分析-檢索-推理”流程,讓LLM充當推理引擎,在KG上進行多步推理,以回答復雜問題?。

這些不同的融合方式,本質上是在構建一個全新的、連接了符號知識與亞符號(神經網絡)知識的復雜系統框架。

層級 (Hierarchy):

- LLM的層級:從單個參數 -> 神經元 -> 注意力層 -> Transformer模塊 -> 整個大語言模型。能力的涌現發生在從模塊到整體的跨越上。

- KG的層級:從單個事實(三元組) -> 圍繞一個實體的子圖 -> 特定領域的本體(Ontology)-> 完整的知識圖譜。

- 混合系統的層級:在LLM和KG的互動中,也形成了新的操作層級。例如,一個高層級的用戶問題(功能需求)可能被分解為:LLM生成初步答案 -> LLM識別答案中的關鍵實體 -> 在KG中檢索與這些實體相關的子圖 -> LLM整合檢索到的新知識,生成更精確的答案。這是一個動態的、任務驅動的層級化處理流程。

功能 (Function):

- 獨立功能:LLM擅長文本生成、摘要、翻譯等創造性與流暢性任務?。KG擅長精確的事實檢索和邏輯一致性保證。

- 涌現功能:當兩者結合時,系統涌現出新的、更強大的功能。例如,可解釋的問答系統(答案不僅正確,還能追溯到KG中的事實來源,減少LLM的“幻覺”現象)?復雜的科學發現(LLM提出假設,KG提供證據進行驗證)?高度自動化的決策支持等?。功能不再是單一模型的簡單疊加,而是兩者交互后的協同增強。

環境 (Environment):

- 訓練環境:海量的互聯網文本、高質量的語料庫、特定的知識圖譜數據。這是塑造系統“先天”結構和能力的關鍵。

- 應用環境:用戶的提問(Prompt)、下游任務的特定需求(如醫療診斷、金融風控、法律咨詢)?運行系統的硬件資源(計算能力)。

- 互動:AI系統的功能表現出極強的環境依賴性。同一個LLM-KG混合系統,在面對一個開放域閑聊問題和一個需要精密事實的醫療咨詢問題時,其內部的組分調用、信息流動框架和最終功能表現將截然不同。這充分體現了“結構×環境→功能”的系統原理。

結論與展望

本文系統性地辨析了系統科學中的三大核心概念——結構、功能與層級,并在此基礎上,構建了一個整合性的“組分-框架-層級-功能-環境”(C-F-H-F-E)五維分析框架。該框架不僅為理解復雜系統提供了一個清晰的概念地圖,也揭示了各維度間“結構是基礎、功能是涌現、層級是機制、環境是舞臺”的深刻互動關系。通過將此框架應用于分析人工智能領域的前沿——大語言模型與知識圖譜的融合系統,我們清晰地展示了系統科學視角在剖析現代智能系統內在機理、理解其復雜行為以及指導其未來設計方面的重要價值?。

展望未來,本研究指向以下幾個值得深入探索的方向:

- 框架的形式化與量化:當前C-F-H-F-E框架主要作為定性分析工具。未來的研究應致力于探索其數學基礎,嘗試使用網絡理論、信息論、范疇論等工具,為維度間的交互機制建立數學模型或計算公式,從而實現從定性描述到定量分析的跨越。

- 可視化工具的開發:開發專門針對C-F-H-F-E框架的集成可視化工具,將網絡圖、層次圖、多維圖等整合到一個交互式平臺中,將極大地提升該框架在實際復雜系統分析(如企業架構、社會治理、生態管理)中的可用性和洞察力。

- 更廣泛的應用研究:將此五維分析框架應用于更多前沿和經典的復雜系統研究領域,如生命科學中的基因調控網絡、經濟學中的金融系統穩定性、社會學中的輿情演化等,以檢驗和豐富該框架的普適性與解釋力。

總之,隨著世界復雜性的日益增加,回歸系統科學的整體性思想,并使用如C-F-H-F-E這樣的嚴謹分析框架,將是我們理解和應對未來挑戰的關鍵。

代碼構建了一個面向對象的系統分析框架,模擬了“組分-框架-層級-功能-環境”(C-F-H-F-E)五維模型,并提供了可視化工具,用于分析和展示復雜系統(如大語言模型與知識圖譜)的結構與功能。

import networkx as nx

import matplotlib.pyplot as plt

from typing import Dict, List, Set, Optional, Callable

import numpy as np

from enum import Enum

import json# ==================== 核心系統模型定義 ====================class RelationType(Enum):STRUCTURAL = "structural"FUNCTIONAL = "functional"INFORMATIONAL = "informational"ENERGETIC = "energetic"class SystemComponent:"""系統組分(要素)的抽象表示"""def __init__(self, id: str, name: str, properties: Dict = None):self.id = idself.name = nameself.properties = properties if properties else {}def __repr__(self):return f"Component({self.id}: {self.name})"class SystemRelation:"""系統組分間關系的抽象表示"""def __init__(self, source: SystemComponent, target: SystemComponent, relation_type: RelationType, weight: float = 1.0, properties: Dict = None):self.source = sourceself.target = targetself.type = relation_typeself.weight = weightself.properties = properties if properties else {}def __repr__(self):return f"Relation({self.source.id} -> {self.target.id} [{self.type.value}])"class SystemLevel:"""系統層級的抽象表示"""def __init__(self, level_id: str, name: str, description: str = ""):self.id = level_idself.name = nameself.description = descriptionself.components: List[SystemComponent] = []self.sublevels: List['SystemLevel'] = []def add_component(self, component: SystemComponent):self.components.append(component)def add_sublevel(self, sublevel: 'SystemLevel'):self.sublevels.append(sublevel)def __repr__(self):return f"SystemLevel({self.id}: {self.name}, {len(self.components)} components, {len(self.sublevels)} sublevels)"class SystemFunction:"""系統功能的抽象表示"""def __init__(self, id: str, name: str, description: str = ""):self.id = idself.name = nameself.description = descriptionself.trigger_conditions: List[str] = []self.outputs: List[str] = []def add_trigger_condition(self, condition: str):self.trigger_conditions.append(condition)def add_output(self, output: str):self.outputs.append(output)def __repr__(self):return f"SystemFunction({self.id}: {self.name})"class SystemEnvironment:"""系統環境的抽象表示"""def __init__(self, id: str, name: str):self.id = idself.name = nameself.factors: Dict[str, float] = {} # 環境因素及其強度/值def add_factor(self, factor: str, value: float = 1.0):self.factors[factor] = valuedef __repr__(self):return f"SystemEnvironment({self.id}: {self.name}, {len(self.factors)} factors)"class CFHFE_System:"""組分-框架-層級-功能-環境五維系統模型"""def __init__(self, system_id: str, name: str):self.id = system_idself.name = nameself.components: Dict[str, SystemComponent] = {}self.relations: List[SystemRelation] = []self.levels: Dict[str, SystemLevel] = {}self.functions: Dict[str, SystemFunction] = {}self.environments: Dict[str, SystemEnvironment] = {}def add_component(self, component: SystemComponent):self.components[component.id] = componentdef add_relation(self, relation: SystemRelation):self.relations.append(relation)def add_level(self, level: SystemLevel):self.levels[level.id] = leveldef add_function(self, function: SystemFunction):self.functions[function.id] = functiondef add_environment(self, environment: SystemEnvironment):self.environments[environment.id] = environmentdef to_networkx_graph(self) -> nx.DiGraph:"""將系統框架轉換為NetworkX圖對象"""G = nx.DiGraph()# 添加節點(組分)for comp_id, component in self.components.items():G.add_node(comp_id, name=component.name, type="component")# 添加邊(關系)for relation in self.relations:G.add_edge(relation.source.id, relation.target.id,type=relation.type.value,weight=relation.weight)return G# ==================== 可視化工具 ====================class SystemVisualizer:"""系統可視化工具類"""@staticmethoddef visualize_framework(system: CFHFE_System, layout_func=nx.spring_layout, figsize=(12, 8)):"""可視化系統框架(組分與關系)"""G = system.to_networkx_graph()plt.figure(figsize=figsize)# 計算布局pos = layout_func(G)# 繪制節點nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_size=500, node_color='lightblue')# 繪制邊(按關系類型區分顏色)edge_colors = []for u, v, data in G.edges(data=True):if data['type'] == RelationType.STRUCTURAL.value:edge_colors.append('black')elif data['type'] == RelationType.FUNCTIONAL.value:edge_colors.append('red')elif data['type'] == RelationType.INFORMATIONAL.value:edge_colors.append('blue')else:edge_colors.append('green')nx.draw_networkx_edges(G, pos, edge_color=edge_colors, arrows=True)# 添加標簽labels = {node: f"{node}\n{G.nodes[node]['name']}" for node in G.nodes()}nx.draw_networkx_labels(G, pos, labels, font_size=8)# 添加圖例plt.title(f"System Framework: {system.name}")plt.axis('off')plt.tight_layout()plt.show()@staticmethoddef visualize_hierarchy(system: CFHFE_System, figsize=(10, 8)):"""可視化系統層級結構"""fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize)# 簡單的層級可視化實現y_pos = 0for level_id, level in system.levels.items():# 繪制層級框ax.text(0, y_pos, f"{level.name}\n({len(level.components)} components)", bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="lightblue"),ha='center', va='center', fontsize=10)# 繪制組件for i, comp in enumerate(level.components):ax.text(-0.5 + (i * 0.2), y_pos - 0.5, comp.name, fontsize=8, ha='center')y_pos -= 1.5ax.set_xlim(-1, 1)ax.set_ylim(y_pos, 1)ax.set_title(f"System Hierarchy: {system.name}")ax.axis('off')plt.tight_layout()plt.show()# ==================== AI系統特化模型 ====================class LLMSystem(CFHFE_System):"""大語言模型系統特化類"""def __init__(self, system_id: str, name: str, model_size: str, architecture: str):super().__init__(system_id, name)self.model_size = model_sizeself.architecture = architectureself.emergence_properties: List[str] = []def add_emergence_property(self, property: str):"""添加涌現特性"""self.emergence_properties.append(property)class KnowledgeGraphSystem(CFHFE_System):"""知識圖譜系統特化類"""def __init__(self, system_id: str, name: str, kg_type: str):super().__init__(system_id, name)self.kg_type = kg_typeself.triples_count: int = 0def set_triples_count(self, count: int):"""設置三元組數量"""self.triples_count = countclass HybridAISystem(CFHFE_System):"""LLM與KG混合系統特化類"""def __init__(self, system_id: str, name: str):super().__init__(system_id, name)self.integration_pattern: str = "" # 集成模式self.llm_system: Optional[LLMSystem] = Noneself.kg_system: Optional[KnowledgeGraphSystem] = Nonedef set_integration_pattern(self, pattern: str):"""設置集成模式"""self.integration_pattern = patterndef set_llm_system(self, llm_system: LLMSystem):"""設置LLM子系統"""self.llm_system = llm_systemdef set_kg_system(self, kg_system: KnowledgeGraphSystem):"""設置KG子系統"""self.kg_system = kg_system# ==================== 示例使用 ====================def create_llm_kg_hybrid_example():"""創建LLM+KG混合系統示例"""# 創建混合系統hybrid_system = HybridAISystem("hybrid_ai_1", "LLM+KG Hybrid System for Scientific QA")hybrid_system.set_integration_pattern("KG-enhanced LLM with iterative reasoning")# 創建LLM子系統llm_system = LLMSystem("llm_gpt4", "GPT-4 Transformer", "175B", "Transformer")llm_system.add_emergence_property("In-context learning")llm_system.add_emergence_property("Chain-of-thought reasoning")# 添加LLM組件embedding_component = SystemComponent("emb_comp", "Embedding Layer", {"dimension": 12288})attention_component = SystemComponent("att_comp", "Multi-head Attention", {"heads": 96})mlp_component = SystemComponent("mlp_comp", "MLP Layer", {"parameters": "1.2B"})llm_system.add_component(embedding_component)llm_system.add_component(attention_component)llm_system.add_component(mlp_component)# 添加LLM關系llm_system.add_relation(SystemRelation(embedding_component, attention_component, RelationType.INFORMATIONAL, 0.9))llm_system.add_relation(SystemRelation(attention_component, mlp_component, RelationType.FUNCTIONAL, 0.85))# 創建KG子系統kg_system = KnowledgeGraphSystem("kg_scigraph", "Scientific Knowledge Graph", "Domain-specific")kg_system.set_triples_count(2500000)# 添加KG組件entity_component = SystemComponent("ent_comp", "Entity Store", {"entities": "500K"})relation_component = SystemComponent("rel_comp", "Relation Store", {"relations": "150"})inference_component = SystemComponent("inf_comp", "Reasoning Engine", {"rules": "5K"})kg_system.add_component(entity_component)kg_system.add_component(relation_component)kg_system.add_component(inference_component)# 添加KG關系kg_system.add_relation(SystemRelation(entity_component, relation_component, RelationType.STRUCTURAL, 0.95))kg_system.add_relation(SystemRelation(relation_component, inference_component, RelationType.FUNCTIONAL, 0.88))# 設置混合系統的子系統hybrid_system.set_llm_system(llm_system)hybrid_system.set_kg_system(kg_system)# 添加混合系統特有的組件和關系query_processor = SystemComponent("query_proc", "Query Processor", {"type": "neural-symbolic"})result_integrator = SystemComponent("res_int", "Result Integrator", {"method": "attention_fusion"})hybrid_system.add_component(query_processor)hybrid_system.add_component(result_integrator)# 添加跨系統關系hybrid_system.add_relation(SystemRelation(query_processor, llm_system.components["emb_comp"], RelationType.INFORMATIONAL, 0.92))hybrid_system.add_relation(SystemRelation(query_processor, kg_system.components["ent_comp"], RelationType.INFORMATIONAL, 0.89))hybrid_system.add_relation(SystemRelation(llm_system.components["mlp_comp"], result_integrator, RelationType.FUNCTIONAL, 0.87))hybrid_system.add_relation(SystemRelation(kg_system.components["inf_comp"], result_integrator, RelationType.FUNCTIONAL, 0.91))# 添加系統功能qa_function = SystemFunction("qa_func", "Scientific Question Answering")qa_function.add_trigger_condition("Natural language question input")qa_function.add_output("Accurate answer with references")qa_function.add_output("Confidence score")hybrid_system.add_function(qa_function)# 添加環境research_env = SystemEnvironment("res_env", "Research Environment")research_env.add_factor("Question complexity", 0.8)research_env.add_factor("Domain specificity", 0.7)research_env.add_factor("Accuracy requirement", 0.9)hybrid_system.add_environment(research_env)return hybrid_system# ==================== 主程序 ====================if __name__ == "__main__":# 創建示例系統hybrid_ai_system = create_llm_kg_hybrid_example()print("=" * 60)print("SYSTEM SCIENCE FRAMEWORK DEMONSTRATION")print("=" * 60)print(f"System: {hybrid_ai_system.name}")print(f"Components: {len(hybrid_ai_system.components)}")print(f"Relations: {len(hybrid_ai_system.relations)}")print(f"Functions: {list(hybrid_ai_system.functions.keys())}")print(f"Environments: {list(hybrid_ai_system.environments.keys())}")if hybrid_ai_system.llm_system:print(f"LLM Emergence Properties: {hybrid_ai_system.llm_system.emergence_properties}")if hybrid_ai_system.kg_system:print(f"KG Triple Count: {hybrid_ai_system.kg_system.triples_count}")print("=" * 60)# 可視化系統框架print("Generating framework visualization...")SystemVisualizer.visualize_framework(hybrid_ai_system)# 可視化層級結構print("Generating hierarchy visualization...")SystemVisualizer.visualize_hierarchy(hybrid_ai_system)# 導出系統JSON表示(可選)print("System representation complete.")

)

分布式鎖)

:Grok 2.5開源,OpenAI Realtime正式商用,Meta或與OpenAI或Google合作?)