提到 “回歸”,很多剛入門的同學會覺得它是個抽象的數學概念,但你可能想不到,這個術語的誕生,竟然源于 19 世紀一位生物學家對 “身高遺傳” 的研究。回歸分析從 “觀察生物現象” 出發,逐步發展成機器學習中預測連續值的核心工具,這背后藏著一段有趣的科學史。

這篇文章會沿著 “歷史脈絡” 展開,從 “回歸的提出者(高爾頓)” 講起,詳細拆解他的身高遺傳實驗、“向均值回歸” 現象的發現、“回歸” 術語的由來,再到線性回歸模型的雛形,讓你不僅懂 “回歸是什么”,更懂 “它從哪里來”,全程貼合入門認知,不堆砌復雜公式,用生活化的例子還原這段科學歷程。

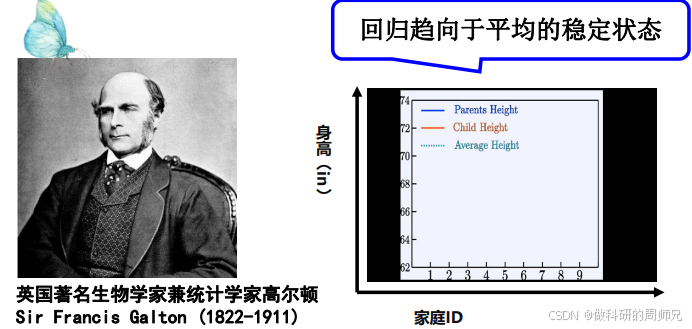

一、回歸的 “創始人”:弗朗西斯?高爾頓(Sir Francis Galton)

要講回歸的起源,必須先認識一個人 ——弗朗西斯?高爾頓(1822-1911),英國著名的生物學家、統計學家,也是 “進化論之父” 達爾文的表弟。

高爾頓的研究興趣非常廣泛,從氣象學到遺傳學,但讓他與 “回歸” 結緣的,是他對 “遺傳規律” 的探索 ——19 世紀末,他一直困惑一個問題:

“如果父母身高很高,他們的孩子會不會越來越高?如果父母身高很矮,孩子會不會越來越矮?長此以往,人類的身高會不會出現‘極端分化’(要么特別高,要么特別矮)?”

為了回答這個問題,他做了一項劃時代的研究,這也成為 “回歸分析” 的起點。

二、關鍵實驗:身高遺傳的 “向均值回歸” 現象

高爾頓沒有停留在猜想,而是通過 “數據收集 + 分析” 驗證自己的疑問,整個實驗過程清晰且嚴謹,即使放在今天看,也符合科學研究的邏輯。

2.1 實驗第一步:收集數據 —— 幾百個家庭的身高記錄

高爾頓聯合助手,收集了近 1000 個家庭的身高數據,涵蓋父母和子女(每個家庭至少包含 1 位父母和 1 位成年子女)。為了簡化分析,他做了兩個關鍵處理:

- 統一 “父母身高” 計算方式:將 “父親身高” 和 “母親身高 ×1.08”(當時認為母親身高需換算成 “等效父親身高”,避免性別差異影響)取平均值,得到 “父母平均身高”(記為x);

- 聚焦 “成年子女身高”:只統計子女成年后的身高(記為y),避免年齡對身高的影響。

最終,他得到了一組 “父母平均身高 - 子女身高” 的配對數據,比如(父母平均 72 英寸,子女 70 英寸)、(父母平均 62 英寸,子女 64 英寸)等(注:1 英寸≈2.54 厘米,當時英國常用英寸作為身高單位)。

2.2 實驗第二步:分析數據 —— 意外發現 “向均值回歸”

高爾頓將收集到的數據繪制成 “散點圖”(橫軸是父母平均身高x,縱軸是子女身高y),然后觀察數據的分布規律,結果卻出乎他的意料:

身高并沒有出現 “極端分化”,反而呈現 “向均值靠攏” 的趨勢—— 這就是后來被稱為 “向均值回歸(Regression to the Mean)” 的核心現象。

我們用具體數據舉例,更直觀理解這個現象(當時英國成年男性的平均身高約為 68 英寸):

- 高個子父母組:父母平均身高 72 英寸(比均值高 4 英寸),他們的子女平均身高約為 70 英寸(比均值高 2 英寸)—— 子女比父母矮,向均值靠攏;

- 矮個子父母組:父母平均身高 62 英寸(比均值低 6 英寸),他們的子女平均身高約為 64 英寸(比均值低 4 英寸)—— 子女比父母高,也向均值靠攏;

- 中等身高父母組:父母平均身高 68 英寸(等于均值),他們的子女平均身高也接近 68 英寸 —— 基本穩定在均值附近。

高爾頓在論文中描述這個現象時說:“身高的遺傳就像被一根‘無形的線’拉著,極端值總會向平均水平回歸,這讓人類身高在長期中保持穩定,不會出現極端分化。”

2.3 “回歸” 術語的誕生:從 “Regression” 到中文翻譯

高爾頓在 1886 年發表的《遺傳的身高向均值回歸》論文中,第一次使用 “Regression” 這個詞來描述上述現象 ——“Regression” 在拉丁語中本意是 “回到之前的狀態”,在這里特指 “子女身高回到人類平均身高的狀態”。

后來,這個術語被統計學家沿用,并逐步推廣到更廣泛的領域:只要數據呈現 “極端值向均值靠攏” 的規律,都可以稱為 “回歸現象”;而用于分析這種現象的數學方法,就被稱為 “回歸分析”。

到了 20 世紀,回歸分析傳入中國,“Regression” 被翻譯成 “回歸”,既保留了 “回到均值” 的核心含義,又簡潔易懂,一直沿用至今。

三、從 “現象” 到 “模型”:線性回歸的雛形

高爾頓沒有止步于發現 “向均值回歸” 現象,他進一步思考:“父母身高和子女身高之間,是否存在可量化的數學關系?能不能用一個公式,根據父母身高預測子女身高?”

這一步,他從 “生物學家” 變成了 “統計學家”,也為后來的 “線性回歸模型” 奠定了基礎。

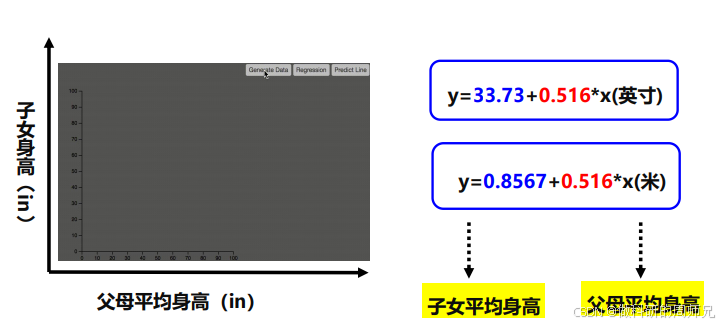

3.1 擬合 “線性預測線”:找到身高遺傳的數學規律

高爾頓將 “父母平均身高x” 和 “子女身高y” 的散點圖放在坐標系中,發現這些點雖然分散,但整體呈現 “線性趨勢”—— 可以用一條直線來近似描述兩者的關系。

他通過當時的 “最小二乘法”(一種讓直線與散點 “距離最近” 的數學方法),擬合出了第一條 “身高遺傳預測線”,對應的公式(以英寸為單位)為:y=33.73+0.516x

我們來拆解這個公式的含義(入門階段不用糾結計算細節,重點看物理意義):

- x:父母平均身高(單位:英寸);

- y:預測的子女身高(單位:英寸);

- 斜率 0.516:表示 “父母身高每增加 1 英寸,子女身高平均增加 0.516 英寸”—— 這體現了遺傳的 “傳遞強度”,小于 1 說明子女身高不會像父母那樣極端,符合 “向均值回歸” 規律;

- 截距 33.73:表示 “當父母平均身高為 0 英寸(極端情況)時,子女身高的基礎值”—— 主要用于調整公式的整體水平,讓預測更貼合實際數據。

例子:用公式預測子女身高

假設一對父母的平均身高是 72 英寸(高個子父母),代入公式:y=33.73+0.516×72=33.73+37.152=70.882英寸

約等于 71 英寸,比父母平均身高 72 英寸矮,符合 “向均值回歸”(均值 68 英寸)的規律,和高爾頓觀察到的現象完全一致。

3.2 單位換算:從英寸到米的適配

隨著國際單位制的推廣,身高單位逐漸從 “英寸” 改為 “米”,高爾頓的公式也被調整為米的版本(保持數學關系不變):y=0.8567+0.516x

其中:

- x:父母平均身高(單位:米);

- y:預測的子女身高(單位:米);

- 斜率仍為 0.516:說明 “遺傳傳遞強度” 與單位無關,是身高遺傳的固有規律;

- 截距 0.8567:對應英寸公式的 33.73 英寸(33.73×2.54≈85.67 厘米 = 0.8567 米)。

例子:米單位下的預測

父母平均身高 1.83 米(約 72 英寸),代入公式:y=0.8567+0.516×1.83≈0.8567+0.944≈1.80米

約 1.80 米,比父母平均身高 1.83 米矮,同樣符合 “向均值回歸” 規律(人類平均身高約 1.75 米)。

3.3 回歸分析的 “進化”:從身高到更廣泛的預測

高爾頓的身高遺傳研究,本質上是 “用線性關系描述兩個變量的預測關系”—— 這正是后來 “線性回歸” 的核心邏輯。隨著統計學的發展,回歸分析逐步突破了 “身高遺傳” 的局限,推廣到更多領域:

- 經濟學家用回歸分析預測 “GDP 與就業率的關系”;

- 農學家用回歸分析預測 “施肥量與農作物產量的關系”;

- 醫生用回歸分析預測 “血壓與年齡的關系”;

- 到了機器學習時代,回歸分析進一步升級,成為 “預測連續值” 的核心模型(如房價預測、銷量預測)。

可以說,高爾頓當年的一個簡單實驗,開啟了一門影響深遠的統計與機器學習分支。

四、回歸起源的核心啟示:對入門學生的 3 點啟發

了解回歸的起源,不僅是 “學歷史”,更能幫你理解回歸分析的本質,避免陷入 “只記公式不懂原理” 的誤區。對入門學生來說,有 3 點關鍵啟示:

4.1 回歸的本質:不是 “倒退”,而是 “規律”

很多人看到 “回歸” 就以為是 “回到過去”,其實不然 —— 回歸的核心是 “數據的統計規律”:極端值總會向均值靠攏,這是一種自然的統計現象,不是 “倒退”,而是 “穩定” 的體現。

比如考試成績:某次考 100 分(極端高分)的同學,下次可能考 90 分(向班級均值靠攏);某次考 50 分(極端低分)的同學,下次可能考 60 分 —— 這不是 “退步” 或 “進步”,而是回歸規律的體現。

4.2 線性回歸的初心:用簡單模型描述復雜關系

高爾頓擬合的 “身高預測線”,是最簡單的線性模型 —— 只用一個一次函數,就描述了父母身高與子女身高的關系。這告訴我們:好的模型不一定復雜,能準確描述規律的簡單模型,往往更有價值。

入門階段學習線性回歸,就是要掌握 “用簡單線性關系解決預測問題” 的思維,這是后續學習復雜模型(如多項式回歸、神經網絡)的基礎。

4.3 數據驅動:回歸分析的核心是 “用數據說話”

高爾頓的研究不是 “拍腦袋猜想”,而是基于近 1000 個家庭的真實數據 —— 從數據中發現現象,再用模型描述現象,這是回歸分析乃至整個機器學習的核心邏輯。

未來你做回歸任務時,也要記住:先理解數據(比如看散點圖、分析特征與目標的關系),再選擇模型,而不是直接套用公式。

五、總結:回歸的 “前世今生”

我們用一條時間線,梳理回歸從起源到發展的關鍵節點,幫你形成完整認知:

- 1880s:高爾頓收集家庭身高數據,發現 “向均值回歸” 現象,提出 “Regression” 術語;

- 1886 年:高爾頓發表論文,擬合出第一條 “線性預測線”,線性回歸模型雛形誕生;

- 20 世紀初:統計學家完善 “最小二乘法”,為線性回歸提供堅實的數學基礎;

- 20 世紀中后期:回歸分析推廣到經濟、農業、醫療等領域,成為經典統計工具;

- 21 世紀:回歸分析與機器學習結合,成為預測連續值的核心模型,應用于房價、銷量、股價等場景。

回歸的起源故事告訴我們:很多偉大的科學概念,都源于對生活現象的好奇與探索。對入門學生來說,學習回歸不僅要掌握公式和代碼,更要理解它背后的科學思維 ——“用數據發現規律,用模型解決問題”。

下一章我們會深入講解 “線性回歸的數學原理”,帶你從 “理解起源” 走向 “掌握方法”。如果這篇文章里有哪個歷史細節或公式沒搞懂,歡迎在評論區留言,我們一起拆解!

分布式鎖)

:Grok 2.5開源,OpenAI Realtime正式商用,Meta或與OpenAI或Google合作?)