近年來,隨著人工智能與計算機視覺技術的發展,人臉識別在人機交互、安防監控、身份認證等領域得到了廣泛應用。本文提出了一種基于 MATLAB 平臺,結合 膚色檢測與卷積神經網絡(CNN) 的人臉識別方法。該方法首先利用膚色模型對輸入圖像進行預處理,快速定位可能的人臉區域;隨后通過 CNN 對檢測到的人臉進行特征提取與分類識別。本文構建了一個包含多張標準人臉圖像的數據庫,并在 GUI 界面中實現了圖像選擇、人臉檢測、區域裁剪、特征匹配及結果顯示等功能。實驗結果表明,該方法能夠在復雜背景下較為準確地實現人臉的檢測與識別,驗證了膚色檢測與卷積神經網絡相結合在人臉識別中的有效性與可行性。

作者:張家梁(自研改進)

引言

人臉識別作為一種典型的生物特征識別技術,因其自然性、直觀性和非接觸性,在近幾十年中逐漸成為計算機視覺領域的重要研究方向。與指紋、虹膜等傳統生物特征相比,人臉圖像在信息獲取與應用推廣方面具有明顯優勢,廣泛應用于安防監控、金融支付、身份認證和人機交互等場景。

傳統的人臉識別方法主要基于幾何特征或紋理特征,例如 PCA(主成分分析)、LDA(線性判別分析)和局部二值模式(LBP)等。然而,這些方法在復雜光照、姿態變化和遮擋條件下魯棒性不足,識別率有限。近年來,隨著深度學習的發展,卷積神經網絡(CNN)在人臉檢測與識別中展現出卓越的性能,能夠自動提取高層次的判別性特征,大幅提升識別精度。

另一方面,膚色檢測作為一種傳統的預處理手段,能夠有效縮小人臉候選區域,降低計算量并提高檢測效率。通過將膚色檢測與 CNN 相結合,可以在保持高識別精度的同時,提高整體系統的運算效率與實時性。

基于以上背景,本文設計并實現了一套基于 MATLAB 的人臉識別系統。該系統在圖形用戶界面(GUI)中集成了圖像加載、膚色檢測、人臉區域提取、CNN 特征識別與結果展示等功能,能夠直觀地展示人臉識別的完整流程。通過對測試人臉圖像與標準數據庫進行比對,系統實現了較高的識別準確率,為后續的研究與應用提供了參考。

系統架構

1.系統概述

本系統基于圖像處理與深度學習方法,實現人臉圖像的自動檢測與識別。系統架構包括 圖像處理、目標區域檢測、特征分類和人臉識別 四個模塊。

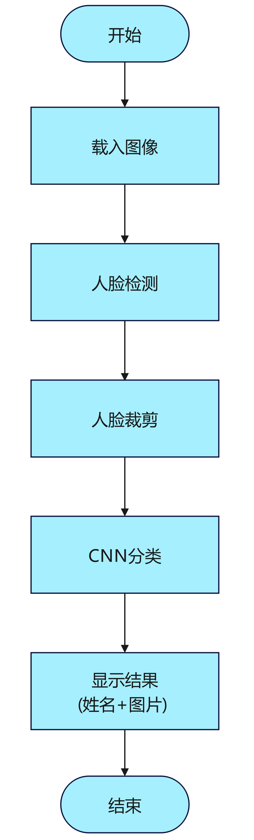

系統流程為:

圖像處理:對輸入圖像進行尺寸歸一化與預處理,提升質量;

目標區域檢測:利用膚色檢測定位人臉區域并裁剪;

特征分類:通過 CNN 提取深層特征并分類,依托預訓練模型完成比對;

人臉識別:輸出人物身份,并在界面顯示匹配結果與標準圖像。

該系統的設計使得煙葉的成熟度識別不僅更加高效,而且具有較高的精確度,能夠廣泛應用于農業領域的煙葉分級和質量控制中。

2.系統流程圖

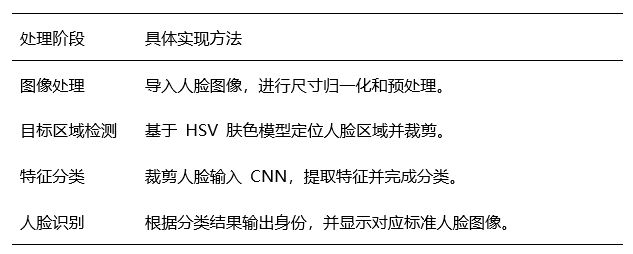

研究方法

本研究采用圖像預處理、膚色檢測與卷積神經網絡相結合的方法,實現輸入人臉圖像的自動檢測與識別。

實驗結果

基于HSV顏色直方圖與BP神經網絡的識別系統能夠有效區分煙葉的未熟、成熟與過熟三種狀態,并在幾何特征上表現出顯著差異。

1.實驗過程

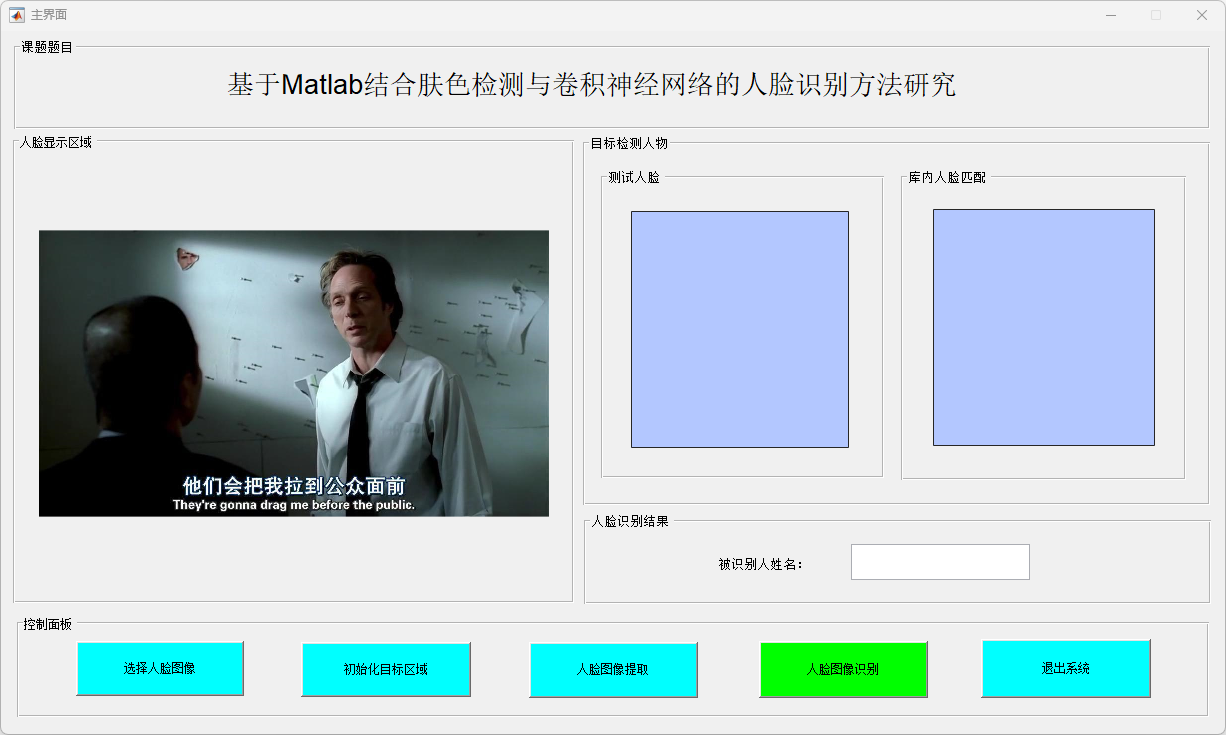

圖1 系統初始界面

顯示系統加載后的主界面,尚未進行人臉檢測與識別。

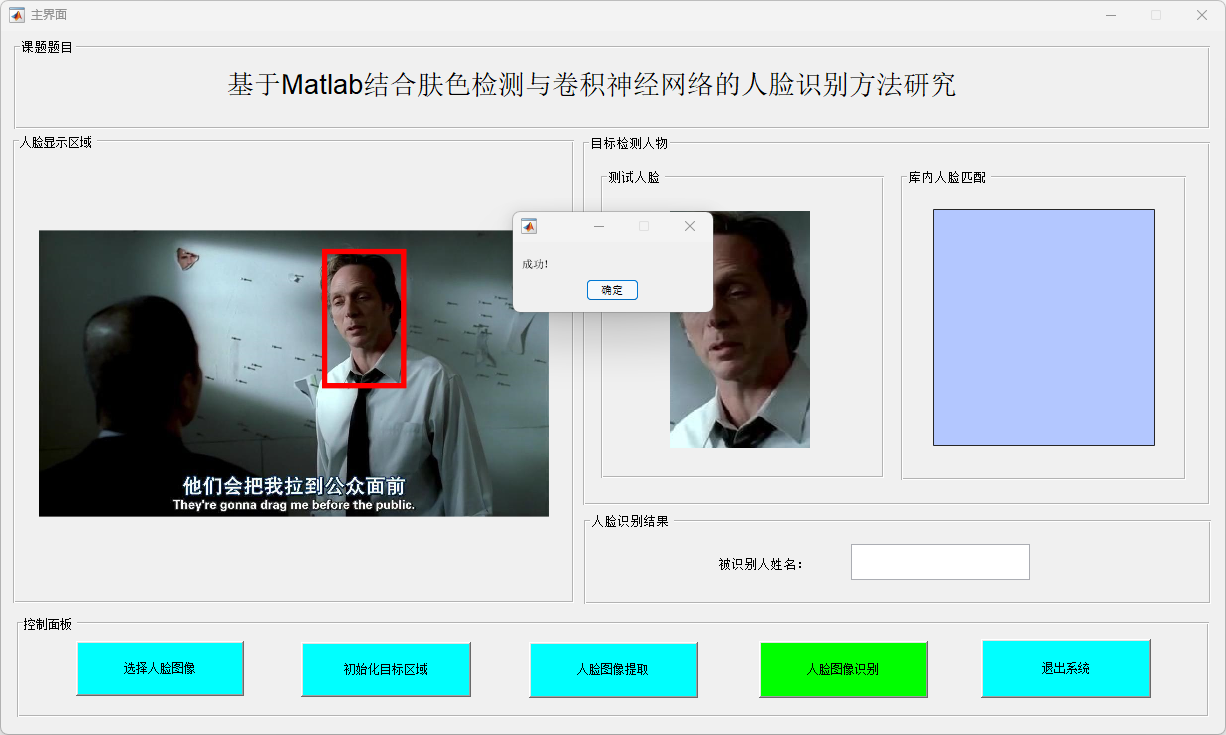

圖2 人臉檢測結果

系統通過膚色檢測方法對輸入圖像進行人臉定位,并用紅色矩形框出人臉區域。

圖3 人臉區域裁剪結果

系統將檢測到的人臉區域裁剪后顯示在目標人物窗口中。

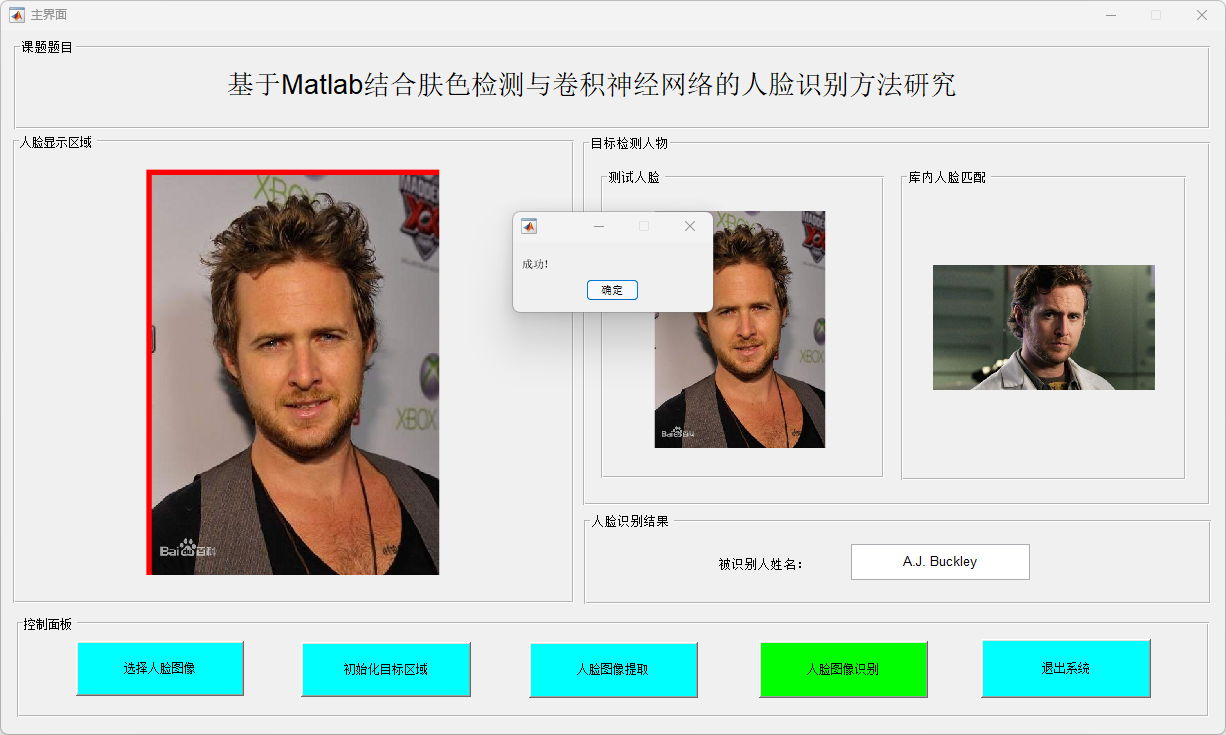

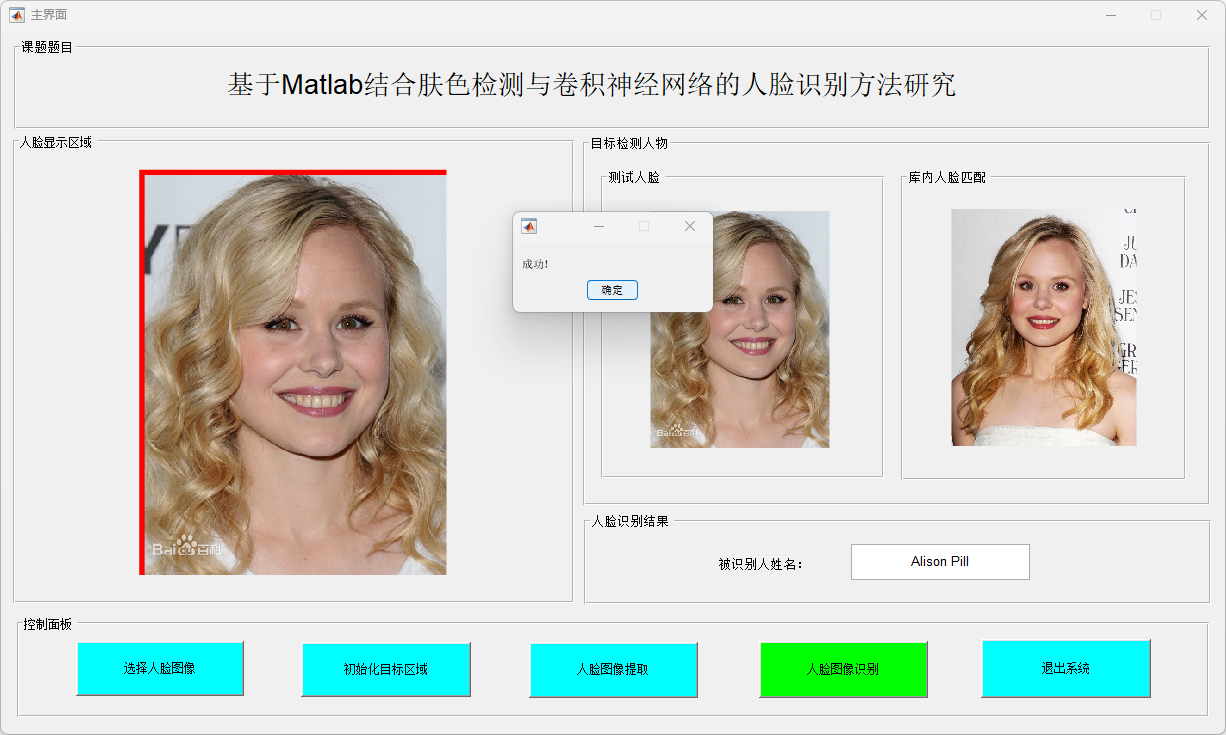

圖4 人臉識別結果

系統利用卷積神經網絡提取人臉特征并完成識別,在右側顯示數據庫中匹配的人臉圖像,并在文本框輸出識別姓名。

2.實驗結果

圖1 人臉識別結果(William Fichtner)

圖2 系統識別結果示例(A.J. Buckley)

圖3 人臉檢測結果(Aidan Gillen)

圖4 人臉識別結果(Abigail Spencer)

圖5 人臉識別結果(Alison Pill)

圖6 人臉識別結果(Andrew Rannells)

圖7 人臉識別結果(Andy Samberg)

系統實現

本系統完全基于MATLAB平臺開發,主要集成以下腳本與模塊:

研究結論

本文設計并實現了一種基于 MATLAB 的人臉識別系統,結合了 膚色檢測 與 卷積神經網絡(CNN) 方法,實現了從圖像導入、人臉檢測、區域裁剪到識別匹配的完整流程。通過在多組人臉圖像上的實驗測試,系統能夠較為準確地完成目標人臉的自動檢測與識別,識別結果與標準人臉庫一致,驗證了方法的有效性和可行性。

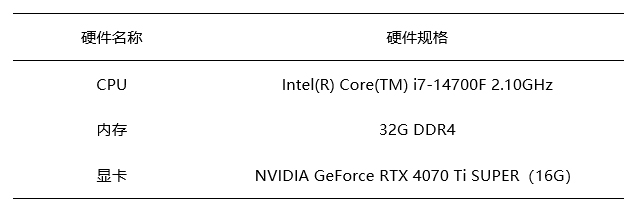

實驗環境

硬件配置如表:實驗所用硬件平臺為惠普(HP)暗影精靈10臺式機整機,運行 Windows 11 64 位操作系統,作為模型訓練與測試的主要計算平臺,能夠良好支持Matlab的開發需求。

官方聲明

實驗環境真實性與合規性聲明:

本研究所使用的硬件與軟件環境均為真實可復現的配置,未采用虛構實驗平臺或虛擬模擬環境。實驗平臺為作者自主購買的惠普(HP)暗影精靈 10 臺式整機,具體硬件參數詳見表。軟件環境涵蓋操作系統、開發工具、深度學習框架、MATLAB工具等,具體配置詳見表,所有軟件組件均來源于官方渠道或開源社區,并按照其許可協議合法安裝與使用。

研究過程中嚴格遵循學術誠信和實驗可復現性要求,確保所有實驗數據、訓練過程與結果均可在相同環境下被重復驗證,符合科研規范與工程實踐標準。

版權聲明:

本算法改進中涉及的文字、圖片、表格、程序代碼及實驗數據,除特別注明外,均由7zcode.張家梁獨立完成。未經7zcode官方書面許可,任何單位或個人不得擅自復制、傳播、修改、轉發或用于商業用途。如需引用本研究內容,請遵循學術規范,注明出處,并不得歪曲或誤用相關結論。

本研究所使用的第三方開源工具、框架及數據資源均已在文中明確標注,并嚴格遵守其相應的開源許可協議。使用過程中無違反知識產權相關法規,且全部用于非商業性學術研究用途。

深入解析)

-轉載官方翻譯(有修正))

)