解析 LeetCode 225. 用隊列實現棧:單隊列的巧妙運用

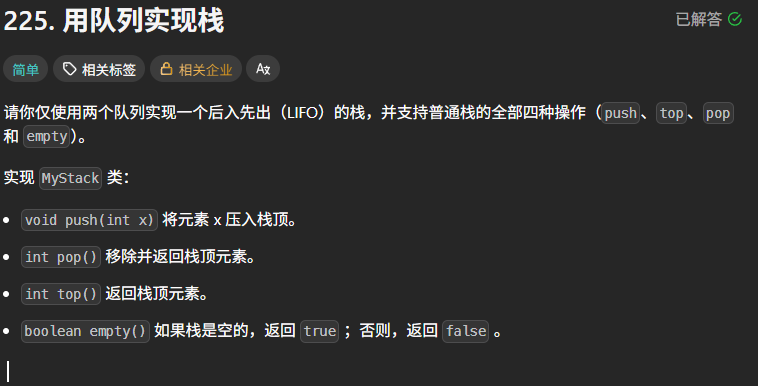

一、題目分析

(一)功能需求

實現 MyStack 類,支持棧的四種操作:

push(int x):將元素壓入棧頂。pop():移除并返回棧頂元素。top():返回棧頂元素。empty():判斷棧是否為空。

需用隊列(本題代碼用單隊列 )模擬棧的 LIFO 特性。

(二)核心挑戰

隊列是先進先出(FIFO )結構,而棧是后入先出(LIFO )結構,如何通過隊列操作模擬棧的“棧頂操作”是關鍵。

二、算法思想:單隊列的反轉操作

(一)核心思路

利用單隊列,在每次 push 操作時,通過“將新元素入隊后,把隊列中之前的所有元素依次出隊再入隊”,讓新元素移動到隊列頭部,從而模擬棧的“棧頂”位置。這樣,隊列的頭部始終對應棧的棧頂,后續 pop、top 操作可直接操作隊列頭部。

(二)操作邏輯

- push 操作:

- 新元素入隊。

- 將隊列中除新元素外的所有元素依次出隊并重新入隊。這樣,新元素會被“移到”隊列頭部,成為棧頂。

- pop 操作:直接彈出隊列頭部元素(對應棧頂 )。

- top 操作:返回隊列頭部元素(對應棧頂 )。

- empty 操作:判斷隊列是否為空。

三、代碼實現與詳細解析

class MyStack {// 用于模擬棧的隊列,選擇 LinkedList 實現隊列(支持高效的入隊、出隊)Queue<Integer> queue; public MyStack() {// 初始化隊列queue = new LinkedList<>(); }public void push(int x) {// 新元素入隊queue.offer(x); int size = 0;// 遍歷隊列中除新元素外的所有元素(新元素是最后入隊的,所以循環 size < 隊列長度 - 1 次)while (size < queue.size() - 1) { // 隊首元素出隊,重新入隊到隊尾queue.offer(queue.poll()); size++;}}public int pop() {// 隊列頭部是棧頂,直接彈出return queue.poll(); }public int top() {// 隊列頭部是棧頂,直接返回return queue.peek(); }public boolean empty() {// 判斷隊列是否為空return queue.isEmpty(); }

}

(一)代碼流程拆解

- 初始化:

queue用LinkedList實現(因LinkedList是Queue接口的常用實現,支持高效的offer、poll、peek操作 )。 - push 操作:

- 新元素

x入隊(queue.offer(x))。 - 循環

size < queue.size() - 1次(size初始為 0 ):每次將隊首元素出隊(queue.poll())并重新入隊(queue.offer(...))。此操作讓新元素前的所有元素“繞到”隊列尾部,新元素成為隊首,模擬棧頂。

- 新元素

- pop 操作:調用

queue.poll()彈出隊首元素(即棧頂 )。 - top 操作:調用

queue.peek()返回隊首元素(即棧頂 )。 - empty 操作:調用

queue.isEmpty()判斷隊列是否為空,即棧是否為空。

(二)關鍵邏輯解析

- push 操作的反轉技巧:通過將新元素入隊后,把之前的元素循環“出隊再入隊”,讓新元素移動到隊首。例如,隊列原是

[a, b, c],入隊d后變為[a, b, c, d],循環 3 次(size < 4 - 1):- 第一次:

a出隊入隊 →[b, c, d, a] - 第二次:

b出隊入隊 →[c, d, a, b] - 第三次:

c出隊入隊 →[d, a, b, c]

最終新元素d成為隊首,對應棧頂。

- 第一次:

- 單隊列的優勢:相比雙隊列實現(一個隊列存元素,一個隊列輔助 ),單隊列通過反轉操作,減少了隊列數量,代碼更簡潔,利用隊列自身操作完成模擬。

- 時間復雜度分析:

push操作的時間復雜度為O(n)(n是當前隊列長度,需循環n - 1次 );pop、top、empty操作的時間復雜度為O(1)。

四、復雜度分析

(一)時間復雜度

- push:O(n)O(n)O(n) ,

n是當前棧中元素個數(需移動n - 1個元素 )。 - pop:O(1)O(1)O(1) ,直接彈出隊首。

- top:O(1)O(1)O(1) ,直接訪問隊首。

- empty:O(1)O(1)O(1) ,直接判斷隊列是否為空。

(二)空間復雜度

所有操作僅使用一個隊列,空間復雜度為 O(n)O(n)O(n)(n 是棧中元素最大數量 )。

)

:文法復習+單詞第7回1)

)

![[MH22D3開發筆記]2. SPI,QSPI速度究竟能跑多快,雙屏系統的理想選擇](http://pic.xiahunao.cn/[MH22D3開發筆記]2. SPI,QSPI速度究竟能跑多快,雙屏系統的理想選擇)