一、Redis數據過多引發的五大隱患(附系統交互圖)

1. 內存溢出(OOM)與碎片化

- 內存分配機制:Redis使用jemalloc分配內存,當內存碎片率(

mem_fragmentation_ratio)>1.5時需警惕 - 淘汰策略對比:

| 策略 | 適用場景 | 風險 |

|---|---|---|

noeviction | 不允許數據丟失 | 寫入拒絕 |

allkeys-lru | 緩存場景 | 可能淘汰熱Key |

volatile-ttl | 帶過期時間的會話數據 | 可能誤刪未過期數據 |

- 運維方案:

- 監控命令:

INFO MEMORY查看used_memory和mem_fragmentation_ratio - 碎片整理:設置

activedefrag yes啟用自動碎片整理

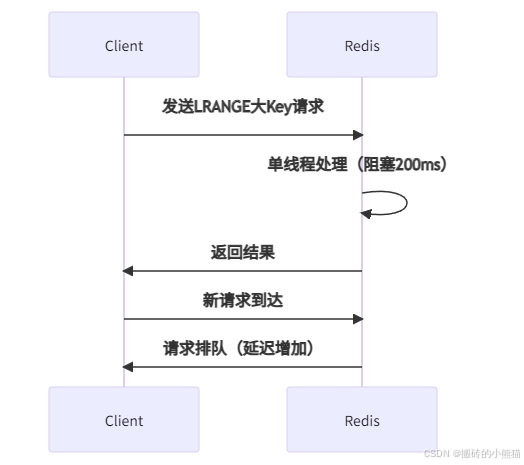

2. 大Key與熱Key的阻塞機制(附時序圖)

- 大Key判定標準:

- String > 10KB

- Hash/List/Set/ZSet > 5000元素

- 熱Key解決方案:

# 熱Key拆分示例

original_key = "hot:product:1001"

shard_id = random.randint(0, 9)# 隨機選擇分片

sharded_key = f"{original_key}:{shard_id}"

redis.get(sharded_key)

3. 過期鍵清理瓶頸

- 雙重刪除機制:

- 惰性刪除:訪問時檢查過期(可能阻塞請求)

- 定期刪除:10hz頻率掃描(每次最多25ms)

- 優化方案:

- 分散過期時間:

EXPIRE key 3600 + rand(0,600)添加隨機偏移 - 手動清理:低峰期執行

SCAN+DEL分批刪除

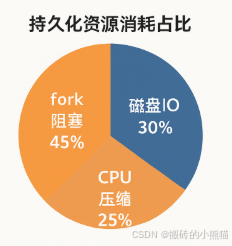

4. 持久化壓力(附RDB/AOF對比圖)

- RDB優化:

- 禁用自動生成:

save ""關閉默認配置 - 手動觸發:低峰期執行

bgsave

- 禁用自動生成:

- AOF重寫:

- 調整閾值:

auto-aof-rewrite-percentage 100+auto-aof-rewrite-min-size 1gb - 混合持久化:

aof-use-rdb-preamble yes減少文件體積

- 調整閾值:

5. 集群數據傾斜

- 分片不均檢測:

redis-cli --cluster check 10.0.0.1:6379

# 查看各節點內存分布

- 再平衡方案:

redis-cli --cluster rebalance \

--cluster-threshold 1 \

--cluster-use-empty-masters 10.0.0.1:6379

二、查詢性能影響深度分析

- O(1)操作穩定性(如GET/SET)

- 底層原理:基于哈希表直接尋址(

dictEntry),時間復雜度恒定。 - 性能表現:內存訪問約0.1ms,吞吐量可達10萬+ QPS(2核4G環境)。

- 典型場景:單Key讀寫、

HGET指定字段、ZSCORE獲取分數。

- O(n)操作線性風險(如LRANGE/HGETALL)

- 問題本質:數據量與耗時正比增長。例如:

- 百萬元素List執行

LRANGE 0 -1可能阻塞線程數百毫秒。 - 大Hash的

HGETALL引發CPU突增和網絡傳輸延遲。 - 雪崩風險:阻塞期間其他請求排隊,觸發查詢超時甚至連接池耗盡。

- 內存碎片 → 分配延遲的傳導路徑

-

碎片成因:

-

Jemalloc按固定大小(8B/16B/32B)分配內存,小于申請空間時產生碎片。

-

頻繁修改數據導致空間重用效率降低(如Hash字段動態增減)。

-

性能衰減:碎片率(

mem_fragmentation_ratio)>1.5時,內存分配延遲顯著上升,影響寫入速度。 -

實測延遲對比:

| 數據量 | O(1)操作 | O(n)操作 |

|---|---|---|

| 1萬Key | 0.12ms | 2.5ms |

| 100萬Key | 0.15ms | 250ms |

| 1億Key | 0.2ms | >2s |

三、系統性解決方案(附架構圖)

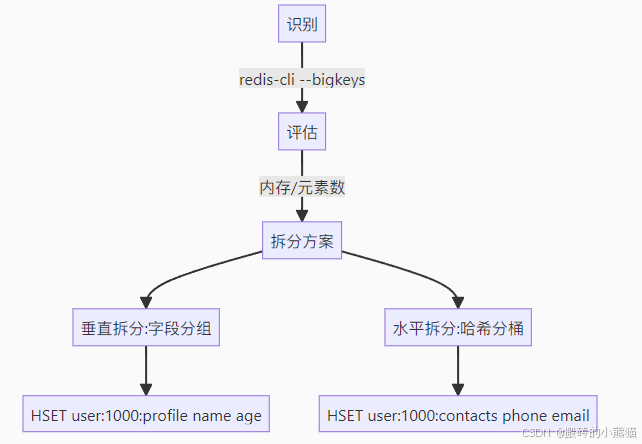

1. 大Key治理流程

2. 熱Key應對體系

- 三級防護:

- 客戶端緩存:GuavaCache做本地緩存

- 代理層分流:Nginx+Redis分片

- 服務層防護:Sentinel自動故障轉移

3. 集群動態擴展

# 增加節點

redis-cli --cluster add-node 10.0.0.10:6379 10.0.0.1:6379

# 遷移槽位

redis-cli --cluster reshard --cluster-from node-id1 --cluster-to node-id2 --cluster-slots 1000

四、監控與預防體系

核心監控指標

| 指標 | 命令 | 閾值 |

|---|---|---|

| 內存使用率 | INFO memory | >80%告警 |

| Key淘汰數 | INFO stats | 持續>100/秒 |

| 復制延遲 | INFO replication | lag>5 |

| 碎片率 | INFO memory | >1.5 |

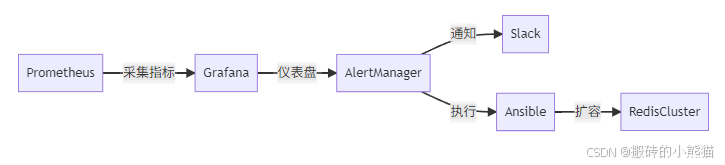

自動化運維鏈路

五、總結:規避風險的黃金法則

- 容量規劃

- 單實例內存控制在10GB內

- 預留30%內存緩沖

- 架構設計原則

┌─────────────┐┌─────────────┐

│Client│───? │Proxy│

└─────────────┘└─────────────┘

▼▼

┌─────────────┐┌─────────────┐

│ Local Cache ││ Redis集群│

└─────────────┘└─────────────┘

- 持續優化閉環

監控 → 分析 → 拆分 → 擴容 → 驗證

關鍵認知:Redis的瓶頸不在數據量本身,而在于數據形態和訪問模式。通過分布式架構改造(如分片集群)、存儲結構調整(如Hash分桶)和訪問路徑優化(如本地緩存),TB級Redis集群仍可保持毫秒級響應。

安全運維工程師)

)

)

)

)

E1 (二分答案求中位數))

)