🔍 遙感技術的飛躍與挑戰 隨著航空、航天以及近地空間遙感平臺的持續發展,遙感技術近年來取得了顯著進步。遙感數據的空間分辨率、時間分辨率、光譜分辨率以及數據量都大幅提升,呈現出典型的大數據特征。這為相關研究帶來了新的機遇,但同時也帶來了巨大的挑戰。傳統的工作站和服務器已經無法滿足大區域、多尺度海量遙感數據處理的需求。

🌐 云平臺的崛起 為解決這一問題,全球涌現出多個地球科學數據在線可視化計算和分析云平臺,如谷歌 Earth Engine(GEE)、Microsoft Planetary Computer 和航天宏圖的 PIE-Engine 等。其中,Earth Engine 的功能最為強大,能夠存取和同步 MODIS、Landsat、Sentinel 等衛星影像以及 NCEP 等氣象再分析數據集,并依托全球上百萬臺超級服務器提供強大的運算能力。目前,該平臺包含 1000 余個公共數據集,每月新增約 2PB 數據,總容量超過 100PB。

📈 Earth Engine的優勢 與傳統的處理影像工具相比,Earth Engine 在處理海量遙感數據方面具有顯著優勢。它提供了豐富的計算資源和巨大的云存儲能力,節省了大量數據下載和預處理的時間。它代表了遙感數據計算、分析和可視化領域的世界前沿水平,堪稱遙感領域的革命性進展。如今,Earth Engine 已廣泛應用于各類科研和業務場景,基于 Python 的 GEE 編程方法也日益成熟。

🎓 本教程旨在幫助科研工作者掌握 Earth Engine 的實際應用能力,以 Python 為基礎,結合實例講解平臺搭建、影像數據分析、經典應用案例、本地與云端數據管理,以及云端數據可視化等技能。同時,融入 ChatGPT 4o、Claude 3.7、Gemini 2.5、DeepSeek R1 等先進 AI 大模型輔助,為學員提供個性化建議和指導,深化內容掌握,并為未來的自助學習提供高效的個性化體驗。

【特色】:?

云計算+AI雙輪驅動:結合GEE強大的云計算能力與AI大模型的智能輔助,實現遙感數據處理分析的效率倍增

Python主導的編程框架:采用科學計算生態完善的Python語言,配合geemap等專業擴展庫,降低入門門檻

實戰導向的學習方法:通過真實案例驅動學習,從數據獲取、預處理、分析到可視化全流程實戰演練

AI個性化學習輔助:引入AI大模型提供代碼優化建議、問題實時解答、個性化學習路徑規劃

多領域應用案例實踐:涵蓋森林監測、洪澇災害、干旱評估、植被變化等熱點領域的實際應用方案

專題一 遙感云計算基礎與開發環境

1.遙感云計算概述

1.1 Earth Engine平臺與生態系統

1)GEE平臺架構與技術特點

2)與其他云計算平臺(Microsoft Planetary Computer、PIE-Engine等)比較

3)典型應用場景與成功案例簡介

4)GEE數據目錄與存儲架構

1.2 GEE數據資源

1)公共數據集分類與索引方法

2)主要衛星數據:Landsat系列、Sentinel系列、MODIS產品系列

3)氣象與環境數據:CHIRPS、WorldClim、ERA5等

4)專題數據集:土地覆蓋、植被指數產品、DEM等

5)數據更新周期與時效性分析

1.3 Earth Engine重要概念

1)客戶端與服務器端計算模型

2)延遲計算(Lazy computation)原理

3)代碼編輯器與計算任務管理

4)影像屬性與元數據解析

1.4 核心數據類型與對象

1)基本數據類型:ee.Number、ee.String、ee.Date等

2)容器類型:ee.List、ee.Dictionary、ee.Array等

3)地理數據類型:ee.Geometry、ee.Feature、ee.FeatureCollection

4)柵格數據類型:ee.Image、ee.ImageCollection

5)Reducer對象與原理

1.5 JavaScript與Python編程對比

1)語法差異與命名規則 2)功能等效性與性能考量 3)API調用格式比較 4)選擇Python的優勢場景與限制

1.6 Python基礎速成

1)語法規則與編程風格 2)數據類型與程序控制結構 3)函數定義與類對象 4)編程實踐與調試技巧

1.7 常用Python軟件包

1)數據處理:pandas、numpy、xarray 2)文件操作:os、glob、gdal 3)統計分析:scipy、scikit-learn 4)常用功能示例與最佳實踐

2.開發環境搭建

2.1 本地端開發環境

1)Anaconda安裝與環境配置 2)虛擬環境創建與管理 3)Python包管理工具:pip與conda 4)earthengine-api安裝與初始化 5)VSCode配置GEE開發環境

2.2 geemap安裝與配置

1)geemap功能介紹與架構 2)安裝與依賴管理 3)界面元素與交互控件 4)常見問題排查與解決方案

2.3 GEE云端授權與驗證

1)注冊Earth Engine賬號 2)授權流程與令牌管理 3)私鑰配置與多設備授權 4)權限管理與資源訪問控制

2.4 Google Colab集成

1)Colab環境基礎與優勢 2)GEE API配置與授權 3)交互式環境配置技巧 4)數據存取與持久化方案

2.5 AI輔助開發

1)AI模型輔助編程原理 2)代碼生成與補全技術 3)錯誤檢測與調試輔助 4)最佳實踐與應用場景

專題二 遙感云數據處理與分析

1. 影像基礎處理

1.1 波段操作與影像運算

1)波段選擇與重命名 2)波段添加與組合(addBands) 3)多波段運算:加、減、乘、除 4)自定義波段運算表達式 5)常用指數計算原理與實現

1.2 閾值提取與掩膜

1)閾值選擇原理與方法 2)updateMask與mask函數區別 3)條件語句與表達式應用 4)多條件組合掩膜策略 5)掩膜應用案例分析

1.3 影像過濾與裁剪

1)時間過濾器設計與應用 2)空間過濾方法與技巧 3)屬性過濾器組合策略 4)影像裁剪效率優化 5)Filter.and/or復合過濾構建

1.4 植被指數計算

1)NDVI、EVI等常用植被指數原理 2)指數計算函數封裝與重用 3)多指數組合分析方法 4)時序植被指數提取與分析 5)指數數值范圍校正與標準化

1.5 影像云檢測與去除

1)Landsat系列QA波段解析 2)Sentinel-2云檢測算法 3)多時相合成去云技術 4)云陰影識別與移除 5)去云效果評估方法

1.6 影像數據整合

1)Reducer家族功能介紹 2)空間整合:reduceRegion/reduceRegions 3)時間整合:reduceNeighborhood 4)集合整合:collection.reduce 5)自定義Reducer設計與應用

2. 高級數據處理

2.1 像素級變換

1)主成分分析(PCA)原理與實現 2)諧波分析(Harmonic)技術應用 3)譜間變換與特征增強 4)非線性變換與指數增強 5)自定義變換函數設計

2.2 鄰域分析與空間統計

1)卷積與核函數設計 2)紋理特征提取(GLCM) 3)空間濾波(高斯、中值等) 4)邊緣檢測與增強 5)地形分析與指數計算

2.3 編程范式應用

1)Filter過濾器設計與優化 2)Map函數高效應用策略 3)Reduce多維數據聚合 4)復合操作鏈構建技巧 5)常見性能瓶頸與解決方案

2.4 時間序列處理

1)時間序列數據結構設計 2)周期性模式識別與分析 3)趨勢提取與變化檢測 4)時序平滑與噪聲去除 5)異常值檢測與處理

2.5 柵格與矢量數據交互

1)柵格轉矢量技術(vectorization) 2)矢量轉柵格方法(rasterization) 3)混合數據集成分析策略 4)柵格統計與矢量屬性關聯 5)精度控制與空間優化

3. 數據交互與資產管理

3.1 本地與云端數據交互

1)本地文件讀寫技術 2)CSV、GeoJSON等格式轉換 3)矢量數據交互方法 4)柵格數據云端傳輸技術 5)大文件分塊處理策略

3.2 區域統計與分區統計

1)zonal statistics實現原理 2)多邊形內統計計算優化 3)分區統計結果輸出格式 4)統計精度控制技術 5)分層統計與標準化方法

3.3 本地端數據上傳

1)小型文件上傳技術 2)大型文件分塊上傳策略 3)上傳任務監控與恢復 4)元數據與屬性設置 5)批量上傳自動化工具

3.4 個人資產管理

1)資產權限與訪問控制 2)目錄結構設計與管理 3)資產元數據維護策略 4)版本控制與備份方案 5)資源優化與配額管理

專題三 精選應用案例實踐

1.機器學習分類算法案例?

1)多源影像預處理與特征構建? 2)空間分層隨機抽樣技術? 3)樣本隨機切分與特征篩選 4)機器學習算法選擇與應用? 5)分類后處理與精度評估

實踐案例:本案例聯合Landsat等長時間序列影像和機器學習算法展示國家尺度的基本遙感分類過程。學員將學習如何進行研究區影像統計分析,應用空間分層隨機抽樣獲取訓練樣本,實現樣本隨機切分以確保模型泛化能力。案例將詳細講解時間序列影像的預處理和合成方法,機器學習算法的參數優化與應用技巧,以及分類后處理技術。學員還將掌握基于混淆矩陣的精度評估方法,學習如何計算總體精度、用戶精度、生產者精度等指標,以及如何解釋評估結果并改進分類模型。

2.作物分類與面積估算

1)時間序列特征提取與調和回歸分析 2)多波段植被指數構建與應用 3)隨機森林分類器訓練與優化 4)類別精度評估與誤差分析 5)分類結果空間統計與可視化

實踐案例:本案例將詳細講解如何利用Landsat時間序列影像通過調和回歸方法提取農作物特征并進行分類。學員將學習如何處理Landsat影像,進行云掩膜處理和植被指數計算,應用二階調和回歸提取NIR、SWIR1、SWIR2和GCVI等波段的時間序列特征系數。案例將重點展示如何構建和訓練隨機森林分類器,如何采集訓練樣本并合理分割訓練集和測試集,如何評估分類精度并分析錯誤來源。學員還將掌握基于分類結果進行面積統計和估算的方法,學習玉米和大豆的生長特征差異,以及如何通過調整分類參數提高分類準確率。

3.決策樹森林分類算法案例

1)L波段雷達與光學影像融合技術 2)決策樹分類算法構建方法? 3)分類閾值動態優化策略? 4)多年森林分布變化監測? 5)分類結果空間對比分析

實踐案例:本案例聯合L波段雷達和Landsat光學時間序列影像,使用決策樹分類算法提取指定地區多年度森林分布圖。學員將學習如何處理PALSAR/PALSAR-2雷達數據和Landsat影像,理解不同傳感器對森林要素的響應特征,以及如何基于這些特征構建有效的決策樹算法。案例重點介紹分類閾值的動態優化方法,使分類結果能夠適應不同年份和不同地區的條件變化。學員還將掌握多年森林分布圖的時空分析方法,學習如何與已有產品進行空間比較和精度評估,以及如何解釋森林變化的驅動因素。

4.森林退化與砍伐監測案例?

1)森林覆蓋變化檢測技術? 2)選擇性砍伐識別方法? 3)NDFI指數應用與改進? 4)連續監測系統設計? 5)預警機制構建

實踐案例:本案例整合光學衛星影像和L波段雷達數據,應用歸一化差分分數指數(NDFI)和光譜混合分析(SMA)技術,實現熱帶雨林區域森林退化與砍伐活動的實時監測。學員將學習如何利用時間序列分析區分選擇性砍伐和完全砍伐,掌握端元豐度變化和連續退化檢測(CODED)算法的應用方法。案例將詳細講解森林干擾檢測參數優化、變化閾值設定以及結果驗證技術。學員還將學習如何建立基于云計算的森林監測預警系統,設計有效的結果展示方式,以及如何將監測結果應用于森林管理和保護決策支持。

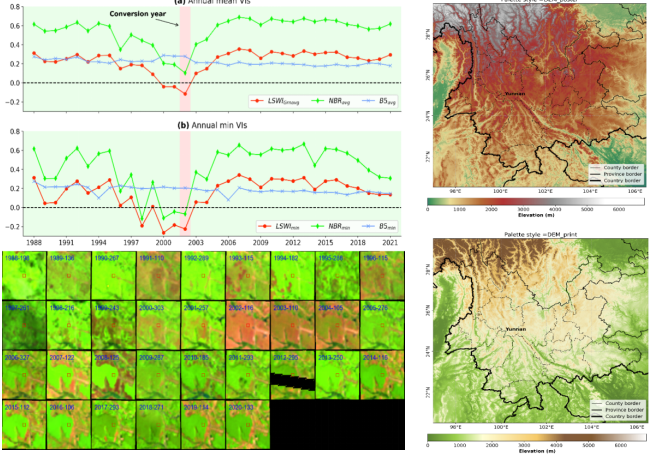

5.物候特征分析案例

1)長時間序列植被指數處理 2)時間序列平滑與間隙填充 3)植被物候關鍵期提取方法 4)多年物候變化趨勢分析 5)大尺度物候空間變化特征

實踐案例:本案例基于Landsat和MODIS等時間序列影像,通過植被指數變化分析研究植被物候特征。學員將學習如何處理和合成多年的植被指數數據,掌握時間序列平滑(Smoothing)與間隙填充(Gap-filling)技術,以消除云、大氣等因素的干擾。案例將重點介紹如何從時間序列曲線中提取返青期、生長期、成熟期等關鍵物候參數,分析樣點尺度的物候年際變異特征。學員還將掌握大尺度物候空間變化分析方法,學習如何制作物候空間分布圖和變化趨勢圖,以及如何解釋物候變化與氣候變化的關系。

6.生態環境質量動態監測案例?

1)RSEI遙感生態指數構建? 2)多指標歸一化處理方法 3)主成分分析應用技術 4)生態環境質量等級劃分 5)時空變化特征分析方法

實踐案例:該案例使用RSEI遙感生態指數和Landsat系列影像,對選定區域的生態狀況進行快速監測。學員將學習RSEI指數的原理和構建方法,掌握植被指數計算、地表溫度提取、濕度指數和干度指數計算等技術。案例重點介紹數據歸一化處理方法,以及如何應用主成分分析(PCA)整合綠度、濕度、熱度和干度四項指標,構建綜合的RSEI生態指數。學員還將掌握生態環境質量等級劃分方法,學習如何制作生態環境質量分布圖和變化圖,分析生態環境質量的時空變化特征及其與人類活動的關系,為區域可持續發展提供科學依據。

7.洪澇災害監測案例?

1)SAR影像預處理與校正方法 2)水體識別算法比較與優化? 3)多時相影像差異分析技術 4)非災害區域掩膜策略? 5)災情評估與可視化方法

實踐案例:本案例基于Sentinel-1 C波段雷達影像,對特大暴雨災害進行監測與評估。學員將學習Sentinel-1 SAR數據的獲取與預處理流程,掌握多種水體識別算法的原理與實現,包括閾值法、比值法和時間差異法等。案例將重點講解如何通過災前災后影像對比分析識別洪澇區域,如何利用JRC永久/季節性水體和高程數據排除非災害區域。學員還將掌握災情空間統計分析方法,學習如何生成受災面積統計報告并進行空間可視化,為應急管理部門提供科學決策支持。

8.干旱遙感監測案例?

1)CHIRPS衛星降雨數據處理? 2)多時間尺度降雨指數計算? 3)長期平均值與偏差分析? 4)干旱等級劃分與評估? 5)結果動態可視化技術

實踐案例:本案例使用40年歷史的CHIRPS衛星遙感降雨數據產品來監測區域尺度的干旱情況。學員將學習CHIRPS數據的特點和獲取方法,掌握氣象數據基本處理技術,以及年和月尺度數據整合方法。案例重點講解長期平均值(LPA)計算和降雨偏差分析技術,教授如何基于降雨量與長期平均值的百分比偏差確定干旱強度等級。學員還將掌握干旱結果的動態可視化方法,學習如何生成干旱監測報告和專題圖,為水資源管理和農業生產提供決策支持。

9.保護區人類活動監測?

1)人類活動壓力指標設計? 2)多源時序數據整合分析? 3)植被變化趨勢評估方法? 4)氣候-人類活動交互作用分析? 5)緩沖區分級評價體系構建

實踐案例:本案例通過遙感方法分析保護區周邊區域近20年的植被變化趨勢,評估人類活動對保護區的影響。學員將學習如何利用MODIS植被指數產品和Sen斜率線性趨勢估計方法,分析保護區緩沖區植被"綠化"趨勢的時空變化。案例重點介紹如何計算干季像元綠度的單調趨勢指標,如何基于趨勢指標推斷農業實踐變化的性質和強度,以及如何探索植被綠度變化與生態系統類型(由年平均降水量決定)之間的關系。學員還將掌握如何設計保護區人類活動壓力指標體系,構建多源遙感數據的整合分析框架,以及如何評估不同降水區域保護區的人類活動強度變化。通過本案例,學員將了解如何利用長時間序列植被指數數據監測保護區周邊土地利用變化,為野生動物保護和人獸沖突管理提供科學依據。

10.牧場土地覆蓋變化監測?

1)時間序列數據預處理與殘差分析? 2)植被指數長序列變化趨勢提取? 3)基于軌跡的土地覆蓋分類方法? 4)變化點檢測與空間模式分析 5)監測結果精度評估與可視化

實踐案例:本案例將詳細講解如何利用LandTrendr算法對干旱和半干旱牧場生態系統進行土地覆蓋變化監測。學員將學習如何處理Landsat長時間序列影像,進行云掩膜處理、大氣校正和植被指數計算。案例重點展示如何通過降水和植被指數的回歸分析提取殘差值,消除氣候變化的短期影響。學員將掌握如何應用時間序列分割算法識別植被變化的關鍵轉折點,并基于變化軌跡的相似性進行土地覆蓋分類。案例還將介紹如何評估傳統土地覆蓋數據產品(如MODIS MCD12Q1、ESA WorldCover)在牧場生態系統中的適用性及局限性,以及如何通過聚類方法創建基于軌跡的新型分類系統。學員將學習如何解讀不同類型軌跡所代表的生態學意義,以及如何通過空間統計分析評估變化的時空模式。

專題四 科研級數據可視化

1.Python科學可視化基礎

1.1 主要可視化庫介紹

1)Matplotlib核心功能與架構 2)Seaborn統計可視化特點 3)Plotly交互式可視化能力 4)庫選擇策略與整合方法 5)可視化工作流設計

1.2 基本圖形概念與結構

1)圖形對象層次結構 2)坐標系統與投影變換 3)元素組合與布局控制 4)Figure與Axes操作方法 5)圖層管理與疊加技術

1.3 常用圖表創建

1)散點圖與線圖 2)柱狀圖與餅圖 3)熱力圖與等值線圖 4)箱線圖與小提琴圖 5)多圖組合與共享軸

1.4 配色與美學

1)科學配色原則與標準 2)色彩理論與視覺感知 3)自定義色板創建 4)ColorBrewer色板應用 5)視覺層次與突出重點

1.5 高級柵格可視化

1)多波段組合顯示 2)柵格直方圖匹配與拉伸 3)透明度與陰影效果 4)3D地形渲染技術 5)動態柵格可視化

2.專題圖制作與時空可視化

2.1 研究區地形圖繪制

1)底圖選擇與處理 2)高程數據渲染技術 3)等高線生成與標注 4)坡度坡向可視化 5)地圖要素布局與組織

2.2 影像覆蓋統計與可視化

1)空間覆蓋密度圖 2)時間序列覆蓋統計 3)多維統計結果展示 4)交互式查詢界面設計 5)數據質量空間分布表達

2.3 分類結果專題圖

1)分類圖例設計原則 2)空間分布特征突出 3)面積統計圖表整合 4)比例符號與定量表達 5)多時期對比表達技術

2.4 時空動態可視化

1)時間序列動畫制作 2)關鍵幀選取策略 3)變化突出與標注技術 4)GIF與視頻輸出 5)交互式時間軸設計

2.5 出版級圖件優化

1)圖表元素精細調整 2)文字標注規范與排版 3)圖例設計與布局優化 4)出版物尺寸與分辨率 5)圖形格式選擇與導出

★ 點 擊 下 方 關 注,獲取海量教程和資源!

↓↓↓

![[網頁五子棋][用戶模塊]客戶端開發(登錄功能和注冊功能)](http://pic.xiahunao.cn/[網頁五子棋][用戶模塊]客戶端開發(登錄功能和注冊功能))

)

)

)