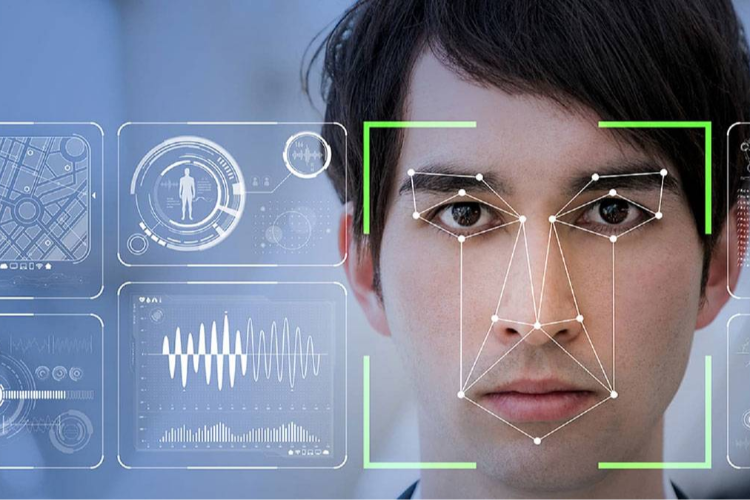

《人臉識別技術應用安全管理辦法》將于2025年6月1日正式實施,該辦法從技術應用、個人信息保護、技術替代、監管體系四方面構建了人臉識別技術的治理框架,旨在平衡技術發展與安全風險。

一、明確技術應用的邊界

公共場所使用限制:僅在“維護公共安全所必需”的情況下,方可在公共場所安裝人臉識別設備,且必須設置顯著提示標識,防止技術過度侵入私人領域。

私密空間禁止:明確禁止在賓館客房、公共浴室等私密空間使用人臉識別技術。

科研例外條款:為從事人臉識別技術研發、算法訓練活動預留空間,允許在合規框架內突破常規限制,促進技術創新。

二、強化個人信息保護

告知與同意機制:要求以“顯著方式、清晰易懂的語言”履行告知義務,并取得“單獨同意”,用戶有權便捷撤回同意,防止“一攬子授權”。

數據存儲規范:確立“設備內存儲+最短必要期限”原則,除法律另有規定或取得單獨同意外,人臉信息不得通過互聯網傳輸,保存期限不得超過處理目的所需。

三、倡導技術替代方案

非唯一性原則:存在其他非人臉識別技術方式時,不得將人臉識別作為唯一驗證方式,防止技術霸權。

鼓勵國家認證渠道:優先使用國家人口基礎信息庫、國家網絡身份認證公共服務,提升安全性,減少信息重復采集。

四、構建監管體系

備案制度:要求信息存儲量達10萬人即需省級網信部門備案,增強行業透明度。

多部門協同監管:網信部門聯合公安、市監等部門建立信息共享平臺,實現全流程聯動監管。

社會監督渠道:任何組織、個人均可投訴舉報違法行為,激活公眾參與技術治理的能動性。

五、平衡發展與安全

未成年人保護:處理不滿十四周歲未成年人信息需監護人同意,并制定專門規則,體現對弱勢群體的傾斜保護。

司法實踐回應:總結杭州“AI換臉技術”侵權案等司法案例,對技術異化風險進行制度性回應,確保技術“以人為本”。

該辦法既禁止技術濫用,又為科研攻關留出空間;既強化個人權利,又避免阻礙技術進步,為全球人臉識別技術治理提供了“中國方案”。

)

)