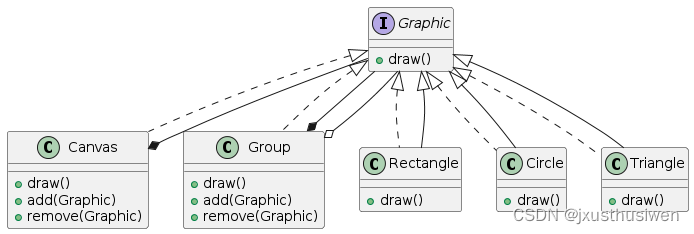

設計模式 17 組合模式 Composite Pattern

1.定義

組合模式(Composite Pattern),又叫部分整體模式,是用于把一組相似的對象當作一個單一的對象。組合模式依據樹形結構來組合對象,用來表示部分以及整體層次。這種類型的設計模式屬于結構型模式,它創建了對象組的樹形結構。

這種模式創建了一個包含自己對象組的類。該類提供了修改相同對象組的方式。它允許你將對象組合成樹形結構,以表示“部分-整體”層次關系。它將單個對象和組合對象都視為相同類型的對象,從而使你能夠統一地處理它們

核心思想:

將單個對象和組合對象都視為相同類型的對象,即它們都實現相同的接口或抽象類。

組合對象可以包含其他對象,形成樹形結構。

客戶端代碼可以統一地處理單個對象和組合對象。

2.內涵

組合模式的內涵在于它提供了一種 統一處理單個對象和組合對象 的方法,從而簡化代碼、提高可擴展性和可重用性。

核心內涵

- 樹形結構: 組合模式的核心是構建一個樹形結構,以表示“部分-整體”層次關系。樹的節點可以是單個對象(葉子節點)或組合對象(非葉子節點)。

- 統一接口: 組合模式要求所有組件(包括單個對象和組合對象)都實現相同的接口或抽象類。這使得客戶端代碼可以統一地處理所有組件,而無需關心它們是單個對象還是組合對象。

- 遞歸操作: 組合模式通常使用遞歸來處理組合對象。當對組合對象進行操作時,它會遞歸地對它的子組件進行相同操作。

- 簡化代碼: 由于所有組件都具有相同的接口,客戶端代碼可以統一地處理它們,避免了對不同類型對象的特殊處理。

- 提高可擴展性: 可以輕松地添加新的組件類型,而無需修改現有代碼。因為新的組件只需要實現相同的接口即可。

- 增強靈活性和可重用性: 可以靈活地組合不同的組件,以創建不同的結構,并可以將這些結構重用在不同的場景中

3.案例分析

#include <algorithm>

#include <iostream>

#include <list>

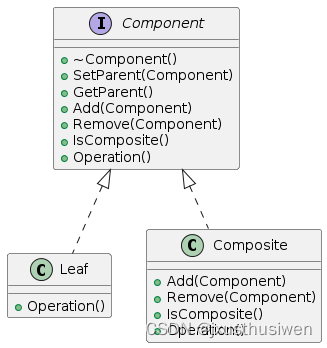

#include <string>class Component {/*** @var Component*/protected:Component *parent_;public:virtual ~Component() {}void SetParent(Component *parent) {this->parent_ = parent;}Component *GetParent() const {return this->parent_;}virtual void Add(Component *component) {}virtual void Remove(Component *component) {}virtual bool IsComposite() const {return false;}virtual std::string Operation() const = 0;

};class Leaf : public Component {public:std::string Operation() const override {return "Leaf";}

};class Composite : public Component {protected:std::list<Component *> children_;public:void Add(Component *component) override {this->children_.push_back(component);component->SetParent(this);}void Remove(Component *component) override {children_.remove(component);component->SetParent(nullptr);}bool IsComposite() const override {return true;}std::string Operation() const override {std::string result;for (const Component *c : children_) {if (c == children_.back()) {result += c->Operation();} else {result += c->Operation() + "+";}}return "Branch(" + result + ")";}

};void ClientCode(Component *component) {// ...std::cout << "RESULT: " << component->Operation();// ...

}void ClientCode2(Component *component1, Component *component2) {// ...if (component1->IsComposite()) {component1->Add(component2);}std::cout << "RESULT: " << component1->Operation();// ...

}int main() {Component *simple = new Leaf;std::cout << "Client: I've got a simple component:\n";ClientCode(simple);std::cout << "\n\n";Component *tree = new Composite;Component *branch1 = new Composite;Component *leaf_1 = new Leaf;Component *leaf_2 = new Leaf;Component *leaf_3 = new Leaf;branch1->Add(leaf_1);branch1->Add(leaf_2);Component *branch2 = new Composite;branch2->Add(leaf_3);tree->Add(branch1);tree->Add(branch2);std::cout << "Client: Now I've got a composite tree:\n";ClientCode(tree);std::cout << "\n\n";std::cout << "Client: I don't need to check the components classes even when managing the tree:\n";ClientCode2(tree, simple);std::cout << "\n";delete simple;delete tree;delete branch1;delete branch2;delete leaf_1;delete leaf_2;delete leaf_3;return 0;

}以上代碼UML圖如下所示:

4.注意事項

在使用組合模式進行開發時,需要考慮以下幾個注意事項:

1. 避免循環引用:

組合模式中,組件之間可以相互嵌套,形成樹形結構。如果出現循環引用,會導致無限遞歸,最終導致程序崩潰。

例如,文件夾 A 包含文件夾 B,文件夾 B 又包含文件夾 A,就會形成循環引用。

避免循環引用的方法是仔細設計組件之間的關系,確保沒有相互依賴的循環。

2. 謹慎使用遞歸:

組合模式中,通常使用遞歸來處理組合對象。遞歸雖然方便,但可能會導致棧溢出,尤其是在處理大型樹形結構時。

為了避免棧溢出,可以考慮使用迭代的方式來代替遞歸,或者使用尾遞歸優化。

3. 考慮性能:

組合模式中,對組合對象的訪問可能會涉及多個子組件的訪問,因此需要考慮性能問題。

為了提高性能,可以考慮使用緩存機制,或者使用更輕量級的結構來代替樹形結構。

4. 確保接口的完整性:

組合模式中,所有組件都必須實現相同的接口。因此,需要確保接口的完整性,包含所有必要的操作方法。

接口應該盡可能地抽象,避免與具體實現細節相關聯。

5. 避免過度使用:

組合模式是一種強大的模式,但它并不適合所有場景。如果你的系統結構比較簡單,或者沒有明顯的“部分-整體”層次關系,則不需要使用組合模式。

在選擇設計模式時,需要權衡利弊,選擇最適合的模式

5.最佳實踐

組合模式是一個強大的工具,但要有效地運用它,需要遵循一些最佳實踐:

1. 明確“部分-整體”層次關系:

首先,要確保你的系統中存在明顯的“部分-整體”層次關系。例如,文件系統中的文件夾和文件,組織結構中的部門和員工,圖形界面中的容器和組件等。

只有在存在這種層次關系的情況下,組合模式才能發揮其優勢。

2. 設計清晰的組件接口:

定義一個抽象的 Component 接口,所有組件(包括單個對象和組合對象)都必須實現這個接口。

接口應該包含所有必要的操作方法,例如 add(), remove(), getChild(), getName(), getSize() 等,這些方法應該能夠適用于所有類型的組件。

3. 確保接口的完整性:

接口應該盡可能地抽象,避免與具體實現細節相關聯。

同時,接口應該包含所有必要的操作方法,以支持所有可能的用例。

4. 謹慎使用遞歸:

遞歸是處理組合對象的一種常見方式,但它可能會導致棧溢出,尤其是在處理大型樹形結構時。

可以考慮使用迭代的方式來代替遞歸,或者使用尾遞歸優化。

5. 考慮性能:

在處理大型樹形結構時,性能是一個重要因素。

可以考慮使用緩存機制,或者使用更輕量級的結構來代替樹形結構。

6. 避免過度使用:

組合模式并不適合所有場景。如果你的系統結構比較簡單,或者沒有明顯的“部分-整體”層次關系,則不需要使用組合模式。

在選擇設計模式時,需要權衡利弊,選擇最適合的模式。

7. 使用示例代碼進行驗證:

在實際應用中,可以使用示例代碼來驗證組合模式的實現是否符合預期。

通過測試用例,可以確保組合模式能夠正確地處理各種情況。

6.總結

組合模式的內涵在于它通過統一接口和遞歸操作,將單個對象和組合對象統一起來,簡化了代碼,提高了可擴展性和可重用性。它為構建靈活、可擴展和可重用的樹形結構提供了強大的支持。

?

)