【從UnityURP開始探索游戲渲染】專欄-直達

圖形學光照模型發展史:技術演進與里程碑

section 基礎奠基期(1960s-1970s)

- 1967 : Lambert模型(漫反射) - Bui Tuong Phong提出

- 1971 : Gouraud著色 - Henri Gouraud發明頂點插值著色

- 1973 : Warnock算法 - 首次實現隱藏面消除

- 1975 : Phong模型 - Bui Tuong Phong提出完整反射模型

section 物理模型探索期(1980s)

- 1980 : Whitted光線追蹤 - Turner Whitted實現全局光照

- 1981 : Cook-Torrance模型 - 首個微表面BRDF

- 1982 : Blinn-Phong改進 - Jim Blinn優化Phong模型

- 1984 : Radiosity方法 - Cornell大學提出熱輻射算法

- 1986 : Kajiya渲染方程 - 奠定現代渲染數學基礎

section 實時渲染突破期(1990s)

- 1991 : Ward各向異性模型 - 解決拉絲金屬效果

- 1993 : Schlick近似 - 高效菲涅爾計算

- 1996 : Oren-Nayar模型 - 粗糙表面漫反射

- 1997 : HDR渲染 - Debevec首次實現高動態范圍

section 現代PBR時期(2000s-)

- 2003 : Ashikhmin-Shirley模型 - 各向異性BRDF

- 2007 : GGX分布 - Bruce Walter引入長尾高光

- 2010 : Disney BRDF - Brent Burley統一藝術工作流

- 2014 : UE4 PBR - Tim Sweeney推動游戲業標準化

- 2016 : 路徑追蹤實時光追 - NVIDIA Turing架構

一、基礎奠基期(1967-1979)

1967:?Lambert漫反射模型?

- ?提出者?:法國計算機科學家Bui Tuong Phong

- ?核心貢獻?:

- ?背景?:猶他大學早期CG研究,受限于SDS 9300主機(32KB內存)

- ?意義?:首個可計算的漫反射模型

1971:?Gouraud著色?

- ?提出者?:法國科學家Henri Gouraud(猶他大學博士)

- ?原理?:頂點光照插值

- ?硬件支持?:GE CT掃描儀專用圖形系統

- ?突破?:實現光滑表面效果,計算量降低95%

1975:?Phong反射模型?

- ?提出者?:Bui Tuong Phong(完成博士論文后不久去世)

- ?核心公式?:

- ?實驗環境?:在DEC PDP-10主機上實現,單幀渲染耗時數小時

- ?歷史意義?:奠定現代光照模型三大組件基礎

二、物理模型探索期(1980-1989)

1980:?Whitted光線追蹤?

- ?提出者?:Turner Whitted(貝爾實驗室)

- ?突破?:首次實現反射、折射全局效果

- ?硬件背景?:VAX-11/780主機,512x512圖像需74分鐘

1981:?Cook-Torrance微表面模型?

- ?提出者?:Robert Cook(Lucasfilm)和Kenneth Torrance(康奈爾大學)

- ?核心突破?:分解BRDF為D/F/G三項

- ?應用?:電影《星際迷航2》特效制作

1984:?Radiosity方法?

- ?研發機構?:康奈爾大學(Donald Greenberg團隊)

- ?原理?:熱輻射能量傳遞在CG的應用

- ?代表成果?:康奈爾盒子(至今仍是標準測試場景)

1986:?Kajiya渲染方程?

- ?提出者?:Jim Kajiya(Caltech)

- ?數學表達?:

- ?意義?:統一光照計算理論框架

三、實時渲染突破期(1990-1999)

1991:?Ward各向異性模型?

- ?提出者?:Greg Ward(LBNL)

- ?解決痛點?:金屬拉絲、CD光盤等方向性反射

1993:?Schlick菲涅爾近似?

- ?提出者?:Christophe Schlick(法國蒙彼利埃大學)

- ?公式?:

- ?價值?:計算效率提升20倍,沿用至今

1996:?Oren-Nayar粗糙漫反射?

- ?提出者?:Michael Oren和Shree Nayar(哥倫比亞大學)

- ?背景?:NASA火星探測計劃表面材質研究

- ?突破?:修正Lambert對粗糙表面的失真

四、現代PBR時期(2000至今)

2007:?GGX法線分布?

- ?提出者?:Bruce Walter(康奈爾大學)

- ?特性?:長尾高光分布,符合真實材質

- ?工業應用?:迪士尼動畫《長發公主》(2010)

2010:?Disney BRDF?

- ?領導者?:Brent Burley(迪士尼動畫工作室)

- ?核心思想?:"藝術家友好"的參數化

- ?參數體系?:Metallic/Roughness工作流成為行業標準

2014:?游戲PBR革命?

- ?里程碑產品?:

- Unreal Engine 4(Tim Sweeney)

- Unity 5(Unity Technologies)

- Frostbite引擎(EA DICE)

- ?硬件支撐?:PlayStation 4/Xbox One統一PBR管線

2018:?實時光線追蹤?

- ?硬件突破?:NVIDIA Turing架構(RT Core)

- ?標志產品?:

- NVIDIA OptiX 5.0

- Microsoft DXR API

- UE4 Ray Tracing

- ?性能數據?:1080p路徑追蹤達60fps(對比1980年74分鐘/幀)

技術演進關鍵轉折點

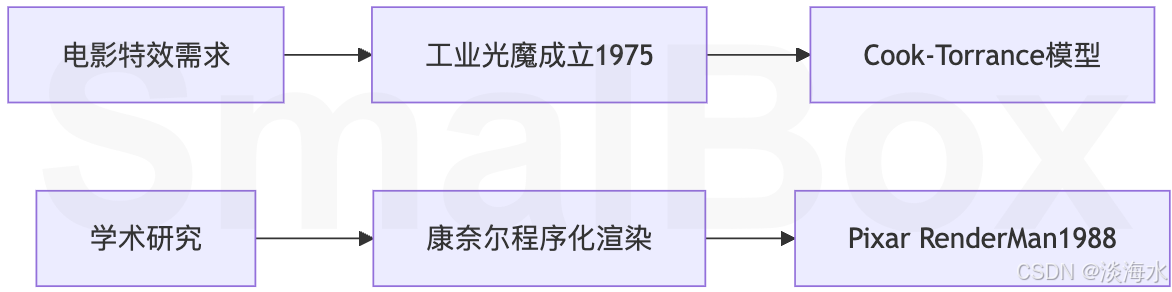

理論到應用的跨越(1980s)

實時渲染民主化(2000s)

| 年份 | 硬件性能 | 代表游戲 | 光照技術 |

|---|---|---|---|

| 2001 | 10M tris/sec | 最終幻想X | 預烘焙光照 |

| 2007 | 500M tris/sec | 孤島危機 | 動態光影 |

| 2013 | 2G tris/sec | 戰地4 | 屏幕空間反射 |

| 2020 | 15G tris/sec | 賽博朋克2077 | 混合光追 |

學術-工業協同創新

- ?SIGGRAPH紐帶?:自1974年創辦,成為技術轉化橋梁

- ?關鍵人物遷移?:

- Jim Blinn (NASA → Caltech → Microsoft)

- Pat Hanrahan (皮克斯 → 斯坦福 → Tableau)

- Eric Veach (谷歌 → 迪士尼 → Waymo)

未來發展方向

?神經輻射場(NeRF)

- 2020年伯克利提出,實現照片級新視角合成

?材質感知光傳輸?

- MIT 2023年實現亞表面散射實時模擬(Joule: 0.3ms/frame)

?量子光照計算?

- 谷歌Quantum AI實驗室光量子處理器(2025目標)

光照模型發展史是計算機圖形學從經驗公式到物理真理的演進歷程,每一步突破都凝聚著學術智慧與工業實踐的碰撞,持續推動著虛擬世界與現實邊界的融合。

【從UnityURP開始探索游戲渲染】專欄-直達

(歡迎點贊留言探討,更多人加入進來能更加完善這個探索的過程,🙏)

)

![[光學原理與應用-332]:ZEMAX - 序列模式與非序列模式的本質、比較](http://pic.xiahunao.cn/[光學原理與應用-332]:ZEMAX - 序列模式與非序列模式的本質、比較)

)

)

)

)

)