網絡基礎

文章目錄

- 網絡基礎

- 網絡通信核心原理

- 網絡通信定義

- 信息傳遞過程

- 關鍵術語解釋

- 網絡的分類

- 網絡參考模型

- OSI 參考模型

- 各層核心工作

- 分層核心原則

- TCP/IP 參考模型(4 層 / 5 層,實際應用模型)

- TCP/IP 與 OSI 模型的對應關系

- 傳輸層核心協議(TCP 與 UDP)

- TCP 的 “三次握手”(建立連接)

- TCP 的 “四次揮手”(斷開連接)

- 網絡基本架構

- (一)三層架構整體流程

- (二)各層核心功能與設備

- (三)架構示意圖(以園區網為例)

- 五、常用網絡設備詳解

- 路由器

- 核心功能

- 工作場景

- 交換機

- 分類與功能

網絡通信核心原理

網絡通信定義

網絡通信是指終端設備(如電腦、手機)借助計算機網絡,實現信息傳遞的過程。簡單來說,就是讓不同設備之間能 “對話”,把文字、圖片、視頻等信息從一個設備傳到另一個設備。

信息傳遞過程

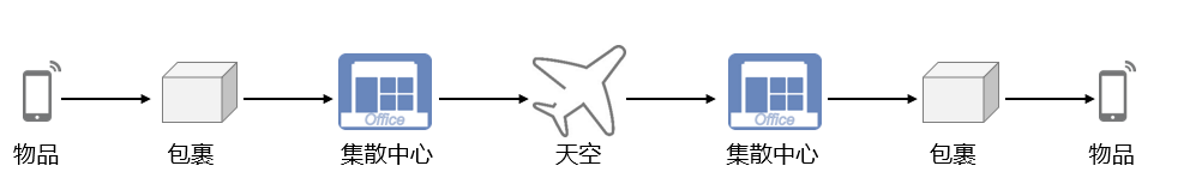

我們可以把信息傳遞比作 “快遞運輸”,具體對應關系如下(參考華為文檔圖例):

| 快遞運輸流程 | 網絡信息傳遞流程 | 說明 |

|---|---|---|

| 物品(你要寄的東西) | 數據載荷 | 最終要傳遞的核心信息,比如你發的微信消息、下載的文件 |

| 包裹(裝物品的盒子 + 快遞單) | 報文(數據載荷 + 頭部 + 尾部) | 給核心信息加上 “包裝”(頭部和尾部),方便網絡傳輸和識別 |

| 本地集散中心 | 發送端網關路由器 | 負責把 “包裹”(報文)整理后,發送到主干網絡 |

| 天空 / 公路(運輸干線) | Internet 主干道 | 連接不同地區的核心傳輸通道,像全國性的網絡 “高速公路” |

| 目的地集散中心 | 接收端網關路由器 | 接收來自主干網絡的 “包裹”,再轉發到最終目的地 |

| 拆包裹(拿出物品) | 解封裝 | 去掉報文的 “包裝”(頭部和尾部),提取出核心的 “數據載荷” |

以兩臺計算機通過 Internet 通信為例,完整流程是:

發送端計算機→給數據加頭部 / 尾部(封裝成報文)→發送到網關路由器→通過 Internet 主干道傳輸→接收端網關路由器→解封裝(去掉頭部 / 尾部)→把數據傳給接收端計算機。(參考華為文檔圖例)

關鍵術語解釋

| 術語 | 通俗解釋 | 重點說明 |

|---|---|---|

| 數據載荷 | 要傳遞的 “干貨” 信息 | 比如文檔內容、視頻畫面、語音數據等 |

| 報文 | 網絡中 “打包好的信息單元” | 由 “數據載荷 + 頭部 + 尾部” 組成,是網絡傳輸的基本單位 |

| 頭部 | 加在數據前面的 “信息卡” | 最關鍵的兩個頭部: 1. IP 頭部(三層頭部):記錄發送端和接收端的 IP 地址,相當于 “快遞單上的收件人 / 寄件人地址” 2. 二層頭部(如以太網頭部):記錄設備的 MAC 地址,相當于 “快遞最后一公里的小區門牌號” |

| 尾部 | 加在數據后面的 “校驗碼” | 用于驗證數據在傳輸中是否損壞,比如判斷 “包裹有沒有被拆開過、里面的東西有沒有壞” |

| 封裝 | 給 “數據載荷” 打包的過程 | 從應用層到物理層,每一層都會給數據加對應的頭部(部分層加尾部),讓數據能在網絡中傳輸 |

| 解封裝 | 給 “報文” 拆包的過程 | 從物理層到應用層,每一層都會去掉對應的頭部(部分層去尾部),最終提取出核心數據 |

| 網關 | 網絡的 “中轉站” | 能實現不同類型網絡的轉換(比如家里的 WiFi 和小區寬帶)、選擇數據傳輸路徑,相當于 “快遞集散中心” |

| 路由器 | 網絡的 “導航員” | 根據報文的目的地址,選擇最合適的傳輸路徑,比如從北京發往上海的報文,路由器會決定走 “北京→濟南→南京→上海” 還是其他路線 |

| 終端設備 | 網絡的 “使用者設備” | 就是我們日常用的設備,比如電腦(PC)、手機、平板、打印機、攝像頭等,負責發送或接收信息 |

網絡的分類

我們可以根據網絡覆蓋的 “地理大小”,把網絡分成三類,就像 “小區、城市、國家” 的范圍區別:

| 網絡類型 | 英文縮寫 | 覆蓋范圍 | 常見例子 | 特點 |

|---|---|---|---|---|

| 局域網 | LAN | 方圓幾千米以內(小范圍) | 家里的 WiFi 網絡、公司的辦公網絡、學校的機房網絡 | 速度快、延遲低、成本低,只供局部區域的設備使用 |

| 城域網 | MAN | 一個城市的范圍 | 城市的教育城域網(連接全市的學校)、政務城域網(連接全市的政府部門) | 覆蓋范圍比局域網大,連接多個局域網,通常由運營商或政府建設 |

| 廣域網 | WAN | 幾十公里到幾千公里(大范圍) | Internet(互聯網)、跨省的企業專網 | 覆蓋范圍最大,能連接不同城市、不同國家的局域網和城域網,是全球信息互通的基礎 |

網絡參考模型

網絡通信就像 “工廠流水線”,把復雜的信息傳遞拆分成多個 “工序”(分層),每個 “工序” 只負責自己的工作,這樣能提高效率、方便維護。常見的有兩種參考模型:OSI 模型和 TCP/IP 模型。

OSI 參考模型

OSI 模型是國際標準化組織制定的 “理想分層模型”,把網絡通信分成 7 層,從下到上依次是:

物理層→數據鏈路層→網絡層→傳輸層→會話層→表示層→應用層

各層核心工作

| 層級 | 通俗功能 | 類比例子 |

|---|---|---|

| 物理層 | 負責 “物理連接”(比如網線、WiFi 信號),傳遞電信號 / 光信號 | 相當于 “工廠的電線、傳送帶”,負責把原材料(信號)傳送到下一道工序 |

| 數據鏈路層 | 給物理層的信號加 “MAC 地址標簽”,實現相鄰設備的通信 | 相當于 “給原材料貼上限速標簽、工位編號”,讓原材料能準確傳到隔壁工位 |

| 網絡層 | 負責 “跨網絡傳輸”,通過 IP 地址選擇傳輸路徑(路由器工作在此層) | 相當于 “工廠的物流調度中心”,根據目的地地址,安排原材料走哪條路線 |

| 傳輸層 | 負責 “端到端的可靠傳輸”,比如判斷數據是否傳完、有沒有丟失 | 相當于 “工廠的質檢 + 進度跟蹤員”,確保原材料能完整、不丟失地送到目的地工位 |

| 會話層 | 負責 “建立和管理通信會話”(比如打開一個 APP 的連接) | 相當于 “工廠的訂單系統”,負責開啟一個訂單(會話)、關閉訂單 |

| 表示層 | 負責 “數據格式轉換”(比如加密、壓縮、編碼) | 相當于 “工廠的包裝 / 解壓車間”,把數據壓縮變小(方便傳輸)、加密(防止泄密) |

| 應用層 | 直接給用戶提供 “應用服務”(比如瀏覽網頁、發微信) | 相當于 “工廠的成品車間”,直接產出用戶能用到的產品(如微信、瀏覽器) |

分層核心原則

- 下層為上層提供服務:比如物理層給數據鏈路層提供 “信號傳輸服務”,網絡層給傳輸層提供 “路徑選擇服務”。

- 通過 NSAP 地址通信:NSAP 是 “網絡服務訪問點” 的縮寫,相當于每層之間的 “接口地址”,讓上層能準確調用下層的服務。

TCP/IP 參考模型(4 層 / 5 層,實際應用模型)

TCP/IP 模型是互聯網實際使用的 “實用模型”,比 OSI 模型更簡潔,常見的 4 層劃分是:

網絡接入層→網際層→傳輸層→應用層

TCP/IP 與 OSI 模型的對應關系

| TCP/IP 模型(4 層) | OSI 模型(7 層) | 核心功能 |

|---|---|---|

| 應用層 | 應用層 + 表示層 + 會話層 | 提供應用服務(如 HTTP、FTP)、數據格式轉換、會話管理 |

| 傳輸層 | 傳輸層 | 端到端傳輸(TCP/UDP 協議) |

| 網際層(互聯網層) | 網絡層 | IP 地址管理、路由選擇(路由器工作在此層) |

| 網絡接入層 | 數據鏈路層 + 物理層 | 物理連接、MAC 地址通信 |

傳輸層核心協議(TCP 與 UDP)

傳輸層有兩個核心協議,就像 “快遞的兩種配送方式”,分別適用于不同場景:

| 協議 | 特點 | 適用場景 | 通俗例子 |

|---|---|---|---|

| TCP(傳輸控制協議) | 1. 面向連接:傳輸前要先 “握手” 建立連接 2. 可靠傳輸:能判斷數據是否丟失,丟失了會重傳 3. 有序傳輸:保證數據按發送順序到達 | 對 “可靠性要求高” 的場景 | 1. 瀏覽網頁(HTTPS):必須完整接收頁面內容,不能少字漏圖 2. 文件傳輸(FTP):下載文件不能損壞,否則無法打開 3. 發送郵件:郵件內容不能丟失或亂序 |

| UDP(用戶數據報協議) | 1. 無連接:傳輸前不用建立連接,直接發 2. 不可靠傳輸:不判斷數據是否丟失,丟了也不重傳 3. 速度快:因為不用做 “可靠性檢查”,延遲低 | 對 “速度要求高、允許少量丟失” 的場景 | 1. 視頻通話:偶爾卡一下(丟少量數據)不影響整體通話,但若延遲高會很卡頓 2. 直播:允許偶爾掉幀,但若延遲高會和主播互動不同步 3. 語音通話(如微信語音):少量數據丟失聽不出差別,速度優先 |

TCP 的 “三次握手”(建立連接)

TCP 建立連接時,發送端和接收端要通過 3 次 “消息確認”,確保雙方都能正常收發數據,就像兩個人打電話前的確認:

- 甲(發送端):“喂,你能聽到嗎?”(發送 SYN 報文,請求建立連接)

- 乙(接收端):“能聽到,你能聽到我嗎?”(發送 SYN+ACK 報文,確認收到甲的請求,并請求甲確認)

- 甲(發送端):“能聽到,我們開始聊吧!”(發送 ACK 報文,確認收到乙的請求,連接建立)

以 PC1(1.1.1.1:1024)和 PC2(2.2.2.2:23)為例,具體報文交互:

- 第 1 次握手:PC1 發送 TCP 報文,Seq=a(序列號 a)、Ack=0(還沒收到 PC2 的消息),Flags=SYN(請求建立連接)

- 第 2 次握手:PC2 回復 TCP 報文,Seq=b(序列號 b)、Ack=a+1(確認收到 PC1 的 Seq=a),Flags=SYN+ACK(確認請求 + 請求建立連接)

- 第 3 次握手:PC1 回復 TCP 報文,Seq=a+1(序列號更新)、Ack=b+1(確認收到 PC2 的 Seq=b),Flags=ACK(確認請求)

- 此時,TCP 連接正式建立,雙方可以開始傳輸數據。

TCP 的 “四次揮手”(斷開連接)

TCP 斷開連接時,需要 4 次 “消息確認”,因為雙方都要確認 “沒有數據要傳了”,就像打電話結束前的確認:

- 甲(發送端):“我說完了,要掛電話了。”(發送 FIN 報文,請求斷開連接)

- 乙(接收端):“好的,我知道了,等我把剩下的話說完。”(發送 ACK 報文,確認收到斷開請求,但可能還有數據要傳)

- 乙(接收端):“我也說完了,可以掛電話了。”(發送 FIN 報文,確認自己也沒有數據要傳,請求斷開連接)

- 甲(發送端):“好的,掛了。”(發送 ACK 報文,確認收到斷開請求,連接斷開)

以 PC1(1.1.1.1:1024)和 PC2(2.2.2.2:23)為例,具體報文交互:

- 第 1 次揮手:PC1 發送 TCP 報文,Seq=101(當前序列號)、Ack=301(確認收到 PC2 的 Seq=300),Flags=FIN(請求斷開連接)

- 第 2 次揮手:PC2 回復 TCP 報文,Seq=301、Ack=102(確認收到 PC1 的 Seq=101),Flags=ACK(確認斷開請求)

- 第 3 次揮手:PC2 發送 TCP 報文,Seq=302、Ack=102,Flags=FIN(請求斷開連接,自己無數據可傳)

- 第 4 次揮手:PC1 回復 TCP 報文,Seq=102、Ack=303(確認收到 PC2 的 Seq=302),Flags=ACK(確認斷開請求)

- 此時,TCP 連接正式斷開。

網絡基本架構

企業或園區的網絡通常采用 “三層架構” 設計,就像 “公司的管理層(核心層)→部門主管(匯聚層)→員工(接入層)”,每層負責不同的工作,分工明確、易于維護。

(一)三層架構整體流程

終端設備(手機、電腦)→接入層設備→匯聚層設備→核心層設備→Internet / 其他網絡

簡單說:員工(終端)→部門辦公室(接入層)→部門主管辦公室(匯聚層)→公司總部(核心層)→外部合作伙伴(Internet)

(二)各層核心功能與設備

| 層級 | 核心功能 | 常用設備 | 通俗說明 |

|---|---|---|---|

| 1. 接入層 | 1. 連接終端設備(讓電腦、手機能連入網絡) 2. 提供豐富的接口(有線網口、WiFi 信號) 3. 簡單的接入控制(比如限制某臺設備連網) | 二層交換機(L2 交換機)、無線 AP(WiFi 發射器) | 相當于 “公司的前臺 / 門禁”,負責讓員工(終端)進入公司(網絡),提供進門的 “通道”(接口) |

| 2. 匯聚層 | 1. 作為局域網的 “網關”(連接接入層和核心層) 2. 實現訪問控制(比如限制銷售部不能訪問技術部的文件) 3. 匯總接入層的流量(把多個接入層的 data 集中傳給核心層) | 三層交換機(L3 交換機) | 相當于 “公司的部門主管”,負責管理多個前臺(接入層),控制部門內的訪問權限,把部門的需求匯總后傳給總部(核心層) |

| 3. 核心層 | 1. 傳輸全網的核心流量(比如公司總部到 Internet 的 data) 2. 對流量進行管控(比如優先傳輸重要的業務數據) 3. 保證高速、穩定的傳輸(設備性能要求最高) | 高性能三層交換機、核心路由器 | 相當于 “公司的 CEO / 總部”,負責處理全公司的核心業務(核心流量),確保數據傳輸快速、不卡頓,是網絡的 “心臟” |

(三)架構示意圖(以園區網為例)

Internet(外部網絡)↓

核心層(高性能三層交換機/路由器)——負責核心流量傳輸↓

匯聚層(三層交換機)——每個匯聚層對應一個辦公區域↓

接入層(二層交換機/無線AP)——連接終端設備↓

終端設備(辦公區域1:PC、打印機;辦公區域2:手機、服務器;辦公區域3:攝像頭、平板)

五、常用網絡設備詳解

路由器

核心功能

- 轉發 IP 報文:根據報文的目的 IP 地址,從路由表中選擇一條路徑,把報文傳給下一個設備(類似 “快遞員根據地址選路線”)。

- 連接不同類型的網絡:比如把家里的 WiFi(局域網)和小區的寬帶(廣域網)連起來。

- 隔離廣播域:防止某個局域網的 “廣播風暴”(比如一臺設備不停發無效消息)影響其他網絡(類似 “防止一個部門的噪音影響其他部門”)。

- 維護路由表:路由表是 “地址 - 路徑” 的對應表,比如 “要去 192.168.1.0 網段,走路由器 A”,路由器會通過路由協議(如 OSPF)自動更新路由表。

- 網絡地址轉換(NAT):把局域網的 “私有 IP” 轉換成廣域網的 “公有 IP”(比如家里的電腦用 192.168.1.100,通過路由器轉換成公網 IP 后才能訪問 Internet)。

工作場景

家里的 “無線路由器”(兼具路由器和 AP 功能)、公司核心層的 “核心路由器”、運營商的 “骨干路由器”。

交換機

分類與功能

| 類型 | 核心功能 | 適用場景 |

|---|---|---|

| 二層交換機(L2) | 1. 基于 MAC 地址轉發數據幀(“根據小區門牌號送快遞”) 2. 連接終端設備(提供多個網口,讓多臺電腦連網) 3. 分割沖突域(防止兩臺設備同時發數據導致沖突) | 接入層(比如辦公室里的交換機,連接 10 臺 PC) |

| 三層交換機(L3) | 1. 兼具二層交換機和路由器的部分 |

如涉及版權問題,請聯系作者處理!!!

帶論文文檔1萬字以上,文末可獲取,系統界面在最后面。)

)

)

——號令延展秘術 與 流程掌控心法?if 天機判語篇精解)

)