前兩天(5月5日),虎門大橋橋面出現如波浪翻滾的起伏,引發廣泛的關注:

次日,廣東交通集團通報,虎門大橋震動是渦振現象,懸索橋結構安全。

專家初步判斷此次渦振和橋上設置水馬有關。但直到6日早上11時,在撤掉水馬后大橋渦振依舊持續。

如此心驚的畫面讓人不禁疑惑:為什么會出現這樣波浪?虎門大橋還安全嗎?

其實,橋梁呈波浪起伏狀并不只出現在虎門大橋,在國內外記錄中,大橋晃動的實例屢見不鮮,甚至有一條橋梁被“浪”垮了。

伏爾加格勒過河大橋

2010年5月19日的一個晚上,數十輛車正在伏爾加格勒過河大橋行駛。突然,大橋路面突然呈蛇形蠕動,連橋上的車輛都在翻滾。

警方和專家們迅速趕至現場,所幸無人員傷亡。

振動停止后,專家檢查了橋梁各處道路和圍欄等,奇怪的是,他們發現橋梁無裂紋,無損傷。

對于這種現象,俄羅斯著名的橋梁專家阿納托利表示,大橋之所以晃動,可能是由于風的波動和負載所共振而產生的。

但從監控來看,當時的風力并不是很大,迄今為止,這也是伏爾加格勒過河大橋波浪事件的疑點之一。

晃動后的伏爾加格勒過河大橋并沒有出現明顯的損傷,而在美國的塔科馬海峽大橋卻沒有那么幸運:

橋面出現夸張的波浪式抖動,被區區8級的臺風輕易吹垮,成為橋梁建造史上的笑柄。

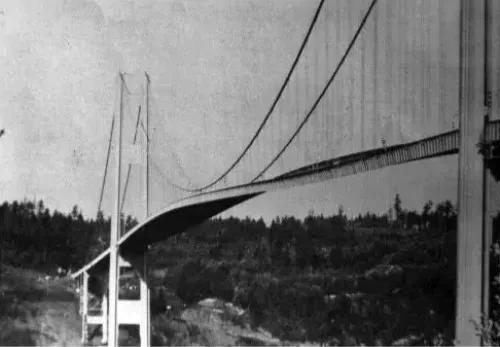

被風吹垮的橋

半個世紀前,塔科馬海峽大橋作為當時美國第三大懸索橋,一度被稱為“工程界的珍珠港”。

這座橋的設計師是業界精英萊昂·莫伊塞,曾先后參與各著名大橋的建造。建筑工人也兢兢業業,絕不存在偷工減料違規造假。

但在大橋吊裝合攏完成后,即使相對溫和的小風吹來,大橋主跨也會有輕微的上下起伏。

遠遠看過去,甚至能看到汽車隨著橋面起伏,一會兒消失一會兒又出現。

然而這些輕微的起伏并沒有引起人們的注意,于是僅僅通車了4個月,塔科馬海峽大橋就在人們的驚慌中,被海邊常見的大風輕易吹垮。

從此以后,塔科馬海峽大橋成為所有工程學科教學中都繞不開的經典失敗案例。

但與伏爾加格勒過河大橋變形的原因不一樣,塔科馬海峽大橋的起伏因為氣體發生顫振。

簡而言之,就是風使物體發生形變,這個形變會引發更大的形變,而這足以沖破物體的剛性臨界點,毀壞物體。后經專家組探究發現,原來這座橋在設計上就存在缺陷。

那起伏的虎門大橋,會有和伏爾加格勒過河大橋一樣的命運嗎?

不必過分擔心

在討論虎門大橋是否還安全之前,我們來先弄清楚兩個概念“渦振”和“顫振””。

渦振是橋梁結構在較低風速下就很容易發生的風致振動現象,主要是影響到舒適性,另外一種就是會影響到橋梁安全的振動,叫顫振。

而虎門大橋這次發生的是影響舒適性的渦振。倒塌的塔科馬海峽大橋發生的是顫振,因結構設計原因造成的破壞。

對于這次虎門大橋的渦振,武漢大學土木建筑學院教授方正表示,懸索橋在設計時會有一個抖動的安全范圍,“肉眼可見的上下起伏,也是正常的,只要在一定范圍內就不會影響行車安全”。

中交公路規劃設計院教授級高工、業務總監、著名橋梁專家吳明遠也稱:“因為虎門大橋的‘波浪’是渦振產生的,個人感覺安全性的沒有問題。”

那為什么在撤掉水馬后大橋還在振動呢?專家則表示,虎門大橋作為一個主跨888米大型的懸索橋,它的橋梁重量達到15000噸以上。

如此大型的結構在渦激振動的情況下震蕩,它需要有足夠的時間才能平息下來,所以現在大橋還有持續振動。

大橋抖動是在5月5日,那么實際上到了6日下午12:30以后,基本上抖動就恢復了正常。

虎門大橋

虎門大橋建于1992年,1997年通車,線路全長15.76千米,它是中國廣東省境內一座連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的跨海大橋。

多年來,它一直承擔著廣東省東、西翼的交通樞紐的重要角色。在建造虎門大橋的過程中,國內首次開發出一套完成的現代懸索橋結構分析程序。

虎門大橋的建造是經過非常專業的設計,嚴謹的測量和施工的,所以即使大橋出現“抖動”也不必過分擔憂。

*以上圖片及素材來源于網絡,如有疑問,請聯系探秘君,謝謝!

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)