本文來自微信公眾號:X-MOLNews

可能你的導師也曾說過這樣的話——盯著Nature、Science級別的文章做,可能最終會中十分的文章;如果盯著十分的文章做,可能最終發出來也就五六分;但如果就為了發個文章混畢業,很可能最終結果就是延期……其實,這個道理和做皇帝是一樣的,不信?唐太宗在教育后代為君之道的《帝范》中就寫過:“取法于上,僅得為中,取法于中,故為其下。”(《帝范?崇文第十二》)

萬事無絕對,凡事都有例外。一直關注X-MOL的同學可能還會記得,去年的時候曾經推送過一篇文章“從一篇ACS Catalysis 文章中發掘出一篇Science ”(點擊閱讀詳細),這是一個典型的“取其中,得其上”的例子。對科研小白來說,這波操作簡直太魔幻,可能很多同學會說,“Science高大上,這種情況不可遇也不可求。”那好吧,我們還是做一個“走尋常路”乖乖仔吧。今天為大家舉一個例子,看看怎么從Nature Chemistry文獻中發掘出一篇Angew. Chem.。

烯基是有機化合物中最為常見的官能團之一,無論是在實驗室的合成還是在工業生產中,烯基的形成都顯得尤為重要。目前關于烯基形成的常見方法中,往往需要先對底物進行預官能化,然后通過羥醛縮合、Wittig反應、烯烴復分解反應或者金屬催化的偶聯反應等來實現。然而,如何在非活化的脂肪鏈中形成碳-碳雙鍵對研究者來說仍然是一個巨大的挑戰。

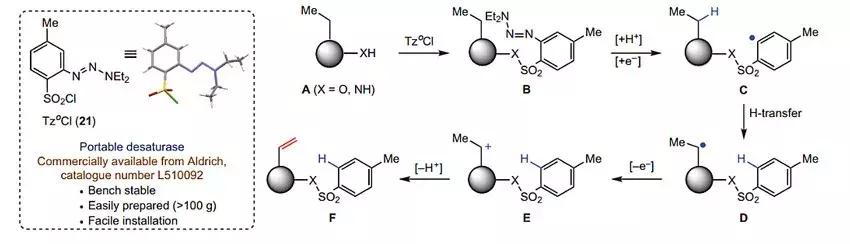

2012年,Scripps研究所的Phil S. Baran課題組在Nature Chemistry上發表文章[1],利用三氮烯類化合物作為重氮鹽(一類重要的芳基自由基試劑)的前體,通過1,7-H轉移實現了導向的非活化脂肪族化合物的脫氫烯基化(圖1)。

圖1. 非活化脂肪族化合物的脫氫烯基化。圖片來源:Nat. Chem.

作者最初想通過CuBr2的催化來實現這一轉化,然而在條件篩選時,最高收率僅有34%。在對反應的進一步考察中,作者本來希望使用TEMPO捕獲自由基來抑制反應的進行,卻意外發現其能夠提高產物收率,并且不需要CuBr2的參與。

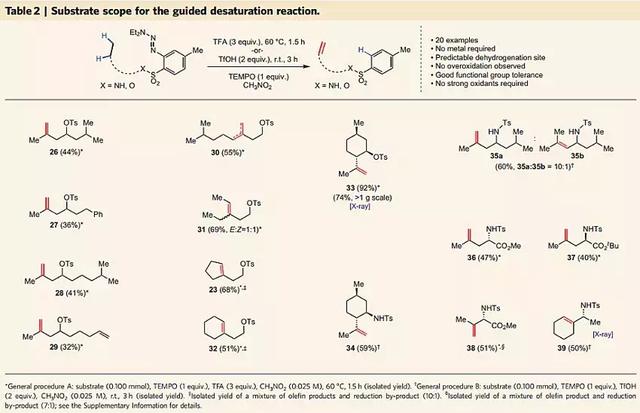

在確定了反應的最優條件后,作者對底物的適用范圍進行了拓展。

圖2. 底物的適用范圍。圖片來源:Nat. Chem.

在底物的拓展中,作者發現一個奇怪的結果,類似結構的底物(磺酸酯vs磺酰胺)卻有著不完全相同的烯烴生成方式(26 vs 35a/35b)。理論上講,當底物發生1,7-H轉移,氧化成正離子中間體后(圖1,E),會有兩種消除方式,例如磺酰胺對應的生成產物35a和35b,而在磺酸酯作為底物時,卻沒有35b的類似物生成,作者認為烯丙基磺酸酯類產物在體系中不穩定,生成后很快分解,體系中分離出副產物苯磺酸可加以佐證。

最后,作者利用氘代底物、自由基原位捕獲等實驗對反應的機理進行了研究(圖3,右)。

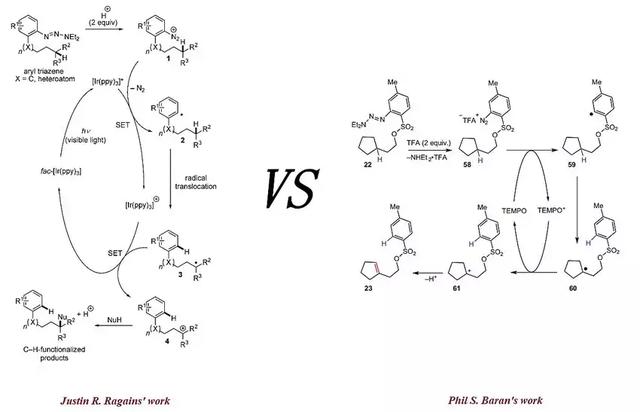

下面就讓我們看看3年后路易斯安那州立大學Justin R. Ragains課題組是怎樣從上面的文章中發掘出一篇Angew. Chem.的 [2]。在有機光化學中,重氮鹽常常用作芳基自由基的前體,但是由于不穩定、難以修飾,極大地限制了其應用。在前面的文章中,含有三氮烯官能團的化合物通過強酸的處理,能夠在體系中原位產生重氮鹽,而三氮烯類化合物在堿性條件下比較穩定,可以對其進行修飾,因此,上面文章中同樣的底物就能應用到光化學反應中。

我們可以將Ragains課題組設計的路線和Baran課題組文章中的機理進行對比(圖3)。

圖3. 反應機理的對比。圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed. / Nat. Chem.

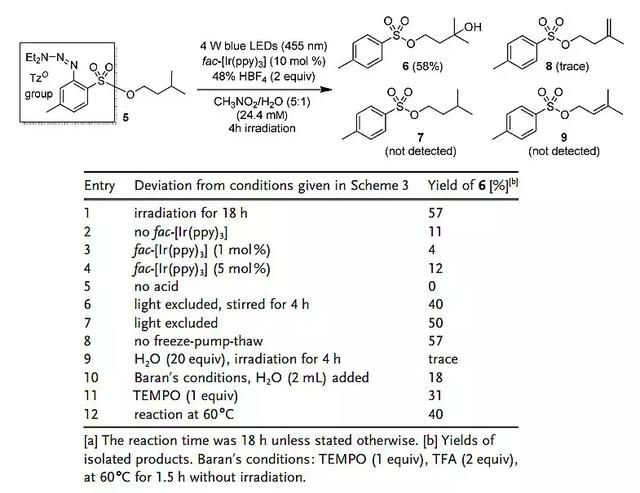

當然,不可否認的是Ragains課題組做了大量的工作且融入了自己新的想法,包括對反應條件的篩選和最終產物的形成(當底物形成碳正離子后,通過外在親核試劑實現了底物的遠程C-H鍵官能化)。在對反應條件的篩選中,Ragains課題組還對比了自己和Baran課題組的條件(圖4 entry 1 vs 8)。最后作者也對底物的適用范圍進行了考察,在這里就不再贅述。

圖4. 反應條件的篩選。圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.

故事講到這里就結束了,本文只講了一個例子,拋磚引玉。帶著腦子看文獻,在其他人的工作中就有可能找到啟發,發現并形成自己的idea。

還等什么呢?趕緊去X-MOL學術期刊看文獻吧!

Ps: 記得曾看到過一條電影《爆裂鼓手》的評論,“大多數人努力程度之低,根本輪不到拼天賦”。如果僅僅是沒什么夢想的一條科研“咸魚”,可能稍微努力比別人多讀一點文獻,多想一想試一試,一篇新的文章就出來了(這種跟風研究雖然為人詬病,但也算是“publish or perish”壓力下的明哲保身之策吧)。如果想要真正做好科研,當然,平日里大量文獻的閱讀和思考只是基礎,“十年磨一劍”式的深厚積累加上天賦的靈光閃現,才有可能誕生出驚艷的原創性工作。如果連看文獻都懶得看,實驗室都懶得去,諸事不成,還能怪誰?

圖5. 《爆裂鼓手》劇照。圖片來源于網絡

參考資料:

1. Guided desaturation of unactivated aliphatics. Nat. Chem., 2012, 4, 629-635, DOI: 10.1038/nchem.1385

https://www.nature.com/articles/nchem.1385

2. Remote Hydroxylation through Radical Translocation and Polar Crossover. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 7837-7841, DOI: 10.1002/anie.201500880

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201500880

(本文由有所不為供稿)

是什么意思?)

)