GAN生成對抗網絡:原理、應用與發展

文章目錄

- GAN生成對抗網絡:原理、應用與發展

- 1. 引言

- 2. GAN的基本原理

- 2.1 核心思想

- 2.2 數學表達

- 2.3 訓練過程

- 3. GAN的主要變體

- 3.1 DCGAN (Deep Convolutional GAN)

- 3.2 CGAN (Conditional GAN)

- 3.3 CycleGAN

- 3.4 StyleGAN

- 3.5 WGAN (Wasserstein GAN)

- 4. GAN的應用場景

- 4.1 圖像生成與編輯

- 4.2 文本到圖像生成

- 4.3 視頻生成與預測

- 4.4 數據增強

- 4.5 異常檢測

- 5. GAN面臨的挑戰

- 5.1 訓練不穩定性

- 5.2 評估困難

- 5.3 計算資源需求高

- 6. GAN的未來發展趨勢

- 6.1 與其他技術的融合

- 6.2 可解釋性研究

- 6.3 低資源環境下的GAN

- 6.4 多模態GAN

- 7. 結論

- 參考資料

1. 引言

生成對抗網絡(Generative Adversarial Networks,簡稱GAN)自2014年由Ian Goodfellow等人提出以來,已經成為深度學習領域最具創新性和影響力的技術之一。GAN是一種生成模型,通過兩個神經網絡的“對抗”過程來生成逼真的數據,在圖像生成、風格遷移、圖像修復等多個領域展現出驚人的能力。本文將介紹GAN的基本原理、主要變體、應用場景以及未來發展趨勢。

P.S. 關于另一種生成模型——擴散模型(Diffusion Model)的介紹可以參考我的另一篇文章:擴散模型(Diffusion Model)詳解:原理、應用與當前進展。

2. GAN的基本原理

2.1 核心思想

GAN的核心思想可以類比為"造假者"與"鑒定者"之間的博弈:

- 生成器(Generator):相當于造假者,試圖生成逼真的假數據,它接收一個隨機的噪聲 z z z,通過這個噪聲生成圖片,記作 G ( z ) G(z) G(z);

- 判別器(Discriminator):相當于鑒定者,試圖區分真實數據和生成的假數據,它的輸入參數是 x x x, x x x代表一張圖片,它的輸出 D ( x ) D(x) D(x)代表 x x x為真實圖片的概率——如果為 1 1 1,就代表100%是“真實的圖片”;而如果輸出為 0 0 0,就代表它認為 x x x不可能是“真實的圖片”。

兩個網絡通過對抗訓練不斷提升自己的能力:生成器努力生成更逼真的數據以欺騙判別器,判別器則努力提高自己的鑒別能力。這種兩個網絡 “魔高一尺,道高一丈” 的 內卷 對抗過程最終使得生成器能夠產生高質量的、接近真實分布的數據。

這種博弈的最終結果是:在最理想的狀態下,G可以生成足以“以假亂真”的圖片G(z)。對于D來說,它難以判定G生成的圖片究竟是不是真實的,因此D(G(z)) = 0.5。

舉個例子:可以用GAN生成動漫風格的人物頭像:具體做法可以參考這篇文章中的介紹內容:GAN學習指南:從原理入門到制作生成Demo,在這里我簡單介紹一下這個例子(這個例子來源于這個項目:Chainerで顔イラストの自動生成),幫助大家更好的理解GAN的工作原理。

在這個例子中,“真實的圖片”相當于是合乎要求的動漫風格的人物頭像圖片。

第1個epoch跑完,生成器生成的影像只有一點隱隱約約的動漫人物頭像的輪廓就可以騙過判別器了:

于是判別器更新參數,這樣生成器如果按照同樣的參數生成的影像就無法騙過判別器了。于是生成器也更新參數,生成越來越“好”(與GT差距更小)的圖片(下面各圖依次是第5、10、200、300個epoch跑完生成器的生成內容):

2.2 數學表達

從數學角度看,GAN的訓練過程可以表示為一個極小極大博弈(minimax game):

其中:

- G G G是生成器網絡

- D D D是判別器網絡

- p d a t a p_{data} pdata?是真實數據分布

- p z p_z pz?是隨機噪聲的先驗分布

- G ( z ) G(z) G(z)是由生成器從噪聲 z z z生成的數據

- D ( x ) D(x) D(x)表示判別器認為 x x x是真實數據的概率

2.3 訓練過程

GAN的訓練通常包括以下步驟:

- 固定生成器G,訓練判別器D以最大化目標函數。

判別器 D D D的目的: D ( x ) D(x) D(x)表示 D D D網絡判斷真實圖片是否真實的概率(因為x就是真實的,所以對于 D D D來說,這個值越接近1越好)。 D ( G ( z ) ) D(G(z)) D(G(z))是 D D D網絡判斷 G G G生成的圖片(我們認為 G G G生成的“不是真實的圖像”,這樣就可以“激勵” G G G生成的圖像與“真實的圖像”越來越接近)的為“真實”的概率,因此 D D D的能力越強, D ( x ) D(x) D(x)應該越大, D ( G ( x ) ) D(G(x)) D(G(x))應該越小,這時 V ( D , G ) V(D,G) V(D,G)應變大。因此可以看到公式的的最前面的記號是 m a x D max_D maxD?。

- 固定判別器D,訓練生成器G以最小化目標函數。

生成器 G G G的目的: D ( G ( z ) ) D(G(z)) D(G(z))是 D D D網絡判斷 G G G生成的圖片的是否真實的概率, G G G希望自己生成的圖片“越接近真實越好”。也就是說, G G G希望 D ( G ( z ) ) D(G(z)) D(G(z))盡可能得大,這時目標函數 V ( D , G ) V(D,G) V(D,G)會變小。因此可以看到公式的的最前面的記號是 m i n G min_G minG?。

- 反復交替上述兩個步驟,直到達到平衡狀態。

在最理想的狀態下,G可以生成足以“以假亂真”的圖片G(z)。對于D來說,它難以判定G生成的圖片究竟是不是真實的,因此 D ( G ( z ) ) = 0.5 D(G(z)) = 0.5 D(G(z))=0.5。

用隨機梯度下降法訓練D和G的算法為:

請注意紅框部分:

第一步訓練D,D是希望V(G, D)越大越好,所以是加上梯度(ascending);

第二步訓練G時,V(G, D)越小越好,所以是減去梯度(descending)。

上述兩步訓練過程交替進行。

注:本節所述方法基于GAN的開山之作:Goodfellow, I., et al. (2014). Generative Adversarial Networks. NIPS.,并參考了這篇文章:GAN學習指南:從原理入門到制作生成Demo 當中的講解。

3. GAN的主要變體

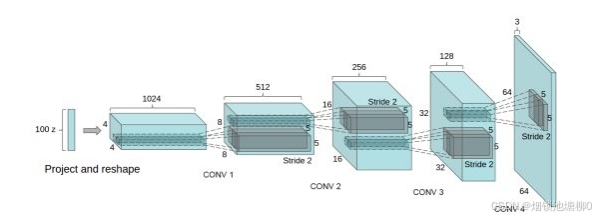

3.1 DCGAN (Deep Convolutional GAN)

DCGAN將卷積神經網絡引入GAN架構,使其更適合處理圖像數據,并提高了訓練穩定性。

DCGAN的G和D用了兩個卷積神經網絡(CNN),其中的G網絡相當于普通CNN的逆過程,同時對卷積神經網絡的結構做了一些改變,以提高樣本的質量和收斂的速度,這些改變有:

- 取消所有pooling層。G網絡中使用轉置卷積(transposed convolutional layer)進行上采樣,D網絡中用加入stride的卷積代替pooling。

- 在D和G中均使用batch normalization

- 去掉FC層,使網絡變為全卷積網絡

- G網絡中使用ReLU作為激活函數,最后一層使用tanh作為激活函數

- D網絡中使用LeakyReLU作為激活函數

DCGAN原文:Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks 。

3.2 CGAN (Conditional GAN)

條件GAN通過引入額外的條件信息(如類別標簽),使生成器能夠生成特定類別的數據。

3.3 CycleGAN

CycleGAN實現了不需要配對數據的圖像到圖像的轉換,如將照片轉換為藝術畫風格。

3.4 StyleGAN

StyleGAN系列通過引入自適應實例歸一化和風格混合等技術,實現了高分辨率、可控的圖像生成。

3.5 WGAN (Wasserstein GAN)

WGAN使用Wasserstein距離代替JS散度,解決了原始GAN訓練不穩定和模式崩潰的問題。

4. GAN的應用場景

4.1 圖像生成與編輯

- 高清圖像生成

- 圖像風格遷移

- 圖像修復與超分辨率重建

- 圖像編輯與屬性操作

4.2 文本到圖像生成

結合自然語言處理技術,根據文本描述生成相應的圖像。

4.3 視頻生成與預測

生成連續的視頻幀或預測視頻的未來幀。

4.4 數據增強

為機器學習任務生成額外的訓練數據,提高模型的泛化能力。

4.5 異常檢測

通過學習正常數據的分布,檢測出異常樣本。

5. GAN面臨的挑戰

5.1 訓練不穩定性

GAN的訓練過程容易出現模式崩潰、梯度消失等問題。

5.2 評估困難

缺乏統一的、客觀的評估指標來衡量生成結果的質量。

5.3 計算資源需求高

高質量GAN模型通常需要大量的計算資源和訓練時間。

6. GAN的未來發展趨勢

6.1 與其他技術的融合

與強化學習、自監督學習等技術的結合,拓展應用場景。

6.2 可解釋性研究

提高GAN內部機制的可解釋性,理解生成過程的本質。

6.3 低資源環境下的GAN

開發更高效的GAN架構,降低訓練和推理的資源需求。

6.4 多模態GAN

處理跨多種模態(圖像、文本、音頻等)的生成任務。

7. 結論

GAN作為深度學習領域的重要創新,不僅在學術界引起了廣泛關注,也在工業界找到了豐富的應用場景。盡管面臨一些挑戰,但隨著技術的不斷進步,GAN及其變體將繼續在人工智能領域發揮重要作用,推動生成模型的發展。

參考資料

- Goodfellow, I., et al. (2014). Generative Adversarial Networks. NIPS.

【GAN開山之作】 - Radford, A., et al. (2015). Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks.

【DCGAN】 - Arjovsky, M., et al. (2017). Wasserstein GAN.

- Zhu, J.-Y., et al. (2017). Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks.

- Karras, T., et al. (2019). A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks.

希望這篇文章對你有所幫助!如果你想要更詳細地了解某個特定的GAN變體或應用場景,可以告訴我,我可以為你提供更深入的內容。

:defer 詳解 - 上)

)

(DQL語句之單表查詢))

)

)

如何使用raspi-config工具其二)