計算機網絡:(十一)多協議標記交換 MPLS

- 前言

- 一、傳統網絡的問題

- 二、MPLS:給數據包貼個“標簽”

- 三、MPLS的工作流程

- 1. 入站

- 2. 中間

- 3. 出站

- 四、MPLS的能力

前言

-

前面我們講解了計算機網絡中網絡層的相關知識,包括網絡層轉發分組的過程、網際控制報文協議(ICMP),以及網絡層的重要概念和網際協議(IP),互聯網的路由選擇協議、IPV6與IP多播。

-

接下來,我們繼續講解計算機網絡中網絡層的其他知識。

我的個人主頁,歡迎來閱讀我的其他文章

https://blog.csdn.net/2402_83322742?spm=1011.2415.3001.5343

我的計算機網絡專欄,歡迎來閱讀

https://blog.csdn.net/2402_83322742/category_12909527.html

一、傳統網絡的問題

-

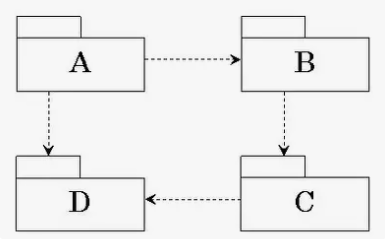

我們知道,網絡中的數據包要從A到B,得靠路由器轉發。

-

傳統的IP路由轉發有個特點:每經過一個路由器,都要拆開數據包的IP頭,查一遍路由表,確定下一跳。

就像我們寄快遞,每個中轉站都要拆開包裹看收件人詳細地址(省、市、區、街道),再決定發往下一個中轉站。如果是全國性的大物流網絡,每天上億個包裹,每個都拆包查地址,效率肯定低。

在大型網絡(比如運營商骨干網、企業跨地域網絡)中,數據包要經過幾十上百個路由器,傳統路由的“逐跳查路由表”就成了瓶頸——速度慢,還難保證轉發的穩定性。

二、MPLS:給數據包貼個“標簽”

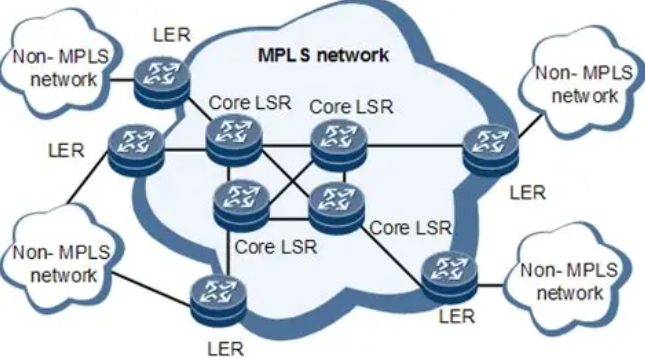

MPLS(多協議標記交換)的核心思路很簡單:在數據包進入網絡前,先給它貼一個“標記”,后面的轉發設備不用再查詳細地址,看這個標記就知道往哪送。

類比一下:快遞總部先給每個包裹貼個“區域標簽”(比如“華北區”“華東區”),中轉站看到標簽,不用拆包看詳細地址,直接按標簽送到對應大區的分揀中心,最后再拆標簽處理細節。

三、MPLS的工作流程

1. 入站

當數據包第一次進入MPLS網絡時(比如從你的公司內網進入運營商骨干網),第一個處理它的設備(叫“入站LSR”,可以理解為“入口標記路由器”)會做兩件事:

- 查路由表,確定這個數據包最終要去哪;

- 給它分配一個“標記”(比如數字“5”),并把“標記5→下一跳”記在自己的“標記轉發表”里;

- 給數據包戴上這個標記(就像給包裹貼標簽),然后發往下一跳。

2. 中間

中間的路由器(叫“中間LSR”)收到帶標記的數據包后,不查IP路由表,只看標記:

- 比如收到標記“5”,直接查自己的“標記轉發表”:“標記5→下一跳是設備X”;

- 把數據包轉發給設備X,甚至可以換個新標記(比如設備X的標記表中“5”對應“8”,就把標記換成8再發)。

這里的關鍵是:標記是“局部”的,每個設備的標記表只在自己范圍內有效(就像不同中轉站的標簽編碼可能不同,但不影響整體流程)。

3. 出站

當數據包快離開MPLS網絡時(比如從運營商骨干網進入目標公司內網),最后一個設備(叫“出站LSR”)會撕掉標記,讓數據包恢復成普通IP包,按傳統路由方式送到最終目的地。

四、MPLS的能力

-

速度快:中間設備不用逐跳查路由表,查標記轉發表(類似“字典查字”)比查路由表(類似“翻書找章節”)快得多,適合大型網絡。

-

支持“多協議”:不管數據包是IP、以太網還是ATM格式,都能貼標記轉發(這就是“多協議”的由來),兼容性強。

-

輕松實現“特殊需求”:

- 比如“QoS(服務質量)”:給高優先級的數據包(如視頻通話)貼特殊標記,讓網絡優先轉發;

- 比如“VPN”:不同企業的數據包貼不同標記,即使走同一條物理線路,也能隔離成獨立的“虛擬通道”,互不干擾。

以上就是本篇博客的全部內容,下一篇我們繼續探討計算機網絡里面的知識。

我的個人主頁,歡迎來閱讀我的其他文章

https://blog.csdn.net/2402_83322742?spm=1011.2415.3001.5343

我的計算機網絡專欄,歡迎來閱讀

https://blog.csdn.net/2402_83322742/category_12909527.html

| 如果您覺得內容對您有幫助,歡迎點贊收藏,您的支持是我創作的最大動力! |

格式全解析:從 RP 到 Word 的選擇與實踐)

)

with Kafka Connect:實時數據同步的完整指南)