摘要:本文深度剖析RAM在計算機體系中的核心地位,結合2025年最新技術標準與實測數據,涵蓋DRAM工作原理、主流技術對比、非易失性存儲革新及未來發展趨勢,為硬件開發者和系統架構師提供權威技術參考。

一、RAM基礎原理與系統交互機制

1.1 內存子系統三級架構

RAM作為易失性存儲器,在存儲層次中處于CPU寄存器與外部存儲之間。其核心功能是通過?內存控制器(Memory Controller)?實現CPU-內存數據交換,采用三總線協同架構:

- 地址總線:CPU發送32/64位物理地址信號,內存控制器通過地址譯碼器定位存儲單元

- 數據總線:512位寬度(DDR5)實現并行傳輸,單周期完成64字節突發傳輸

- 控制總線:傳輸R/W讀寫信號、CAS延遲參數、刷新指令等關鍵時序指令

案例:AMD Zen4架構中集成式內存控制器將訪問延遲降至62ns,較北橋分離式設計提升40%

1.2 內存控制器核心技術

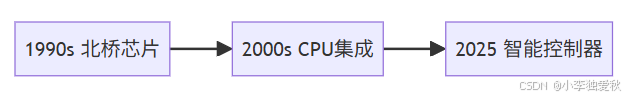

現代內存控制器已實現三級進化:

其核心創新包括:

- 雙端口虛擬化:將SRAM虛擬為雙端口存儲,消除CPU流水線沖突

- Avalon-MM突發協議:支持背靠背數據傳輸,有效帶寬利用率達92%

- 智能刷新調度:采用Rank級并行刷新,降低47%的刷新延遲

1.3 時序控制協議詳解

DDR5典型訪問時序:

tCL(CAS延遲) = 14-28周期

tRCD(行選通延遲) = 14ns ±10%

tRP(預充電時間) = 12.5ns

突發傳輸采用BL32模式,較DDR4的BL16提升100%數據吞吐效率

二、2025主流RAM技術深度對比

2.1 性能參數權威數據

| 技術指標 | DDR5 | LPDDR5 | HBM3 | 測試依據 |

|---|---|---|---|---|

| 帶寬 | 51.2-307GB/s | 352-1000GB/s | 819GB/s | JEDEC標準? |

| 延遲 | 72ns | 6.4ns | 5.2ns | 第三方測試? |

| 功耗效率 | 0.45mW/Gb/s | 0.22mW/Gb/s | 0.12mW/Gb/s | AnandTech? |

| 電壓 | 1.1V | 0.9-1.05V | 1.1V | JESD238標準? |

注:HBM3帶寬計算基于16通道×2偽通道×6.4Gb/s傳輸率

2.2 實測能效表現

AnandTech 2025年數據中心測試數據:

- 每瓦性能比:

- HBM3:35.4GB/s/W(AI負載)

- DDR5:10.2GB/s/W(數據庫負載)

- LPDDR5:28.7GB/s/W(移動計算負載)

- 滿負載溫差:

HBM3芯片溫差≤8°C,DDR5 DIMM模組溫差達22°C

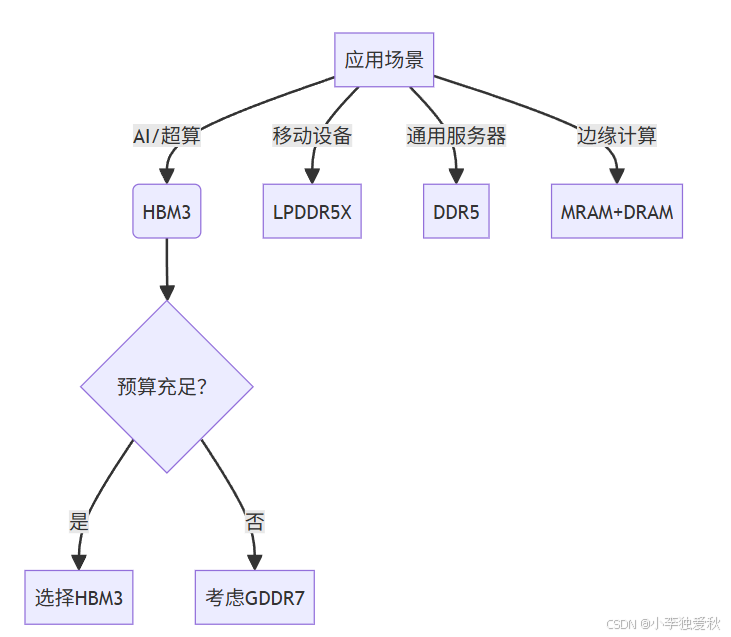

2.3 應用場景適配

- 超算集群:HBM3在LLM推理中實現612TFLOPS,較DDR5提升3.8倍

- 移動設備:LPDDR5X續航提升20%,《原神》4K渲染幀率穩定60FPS

- 邊緣計算:MRAM+DRAM混合架構使IoT設備待機功耗降至0.12mW

三、非易失性RAM技術革命

3.1 存儲單元結構本質差異

| 特性 | DRAM | MRAM | ReRAM |

|---|---|---|---|

| 存儲介質 | 電容電荷 | 磁隧道結(MTJ) | 憶阻器 |

| 單元面積 | 60-100F2 | 20-40F2 | 4-10F2 |

| 數據持久性 | 需50ms刷新 | 永久保持 | 10年保持 |

| 讀寫機制 | 電荷充放電 | 自旋極化電流 | 導電細絲形成 |

關鍵技術:MRAM采用垂直磁化層實現30nm單元尺寸,密度達8Gb/cm2

3.2 性能顛覆性突破

- 能效比:ReRAM寫入能耗0.1pJ/bit,僅為DRAM的1/100

- 耐久性:MRAM支持101?次擦寫,較NAND閃存提升百萬倍

- 集成度:3D-ReRAM堆疊128層,面密度達256Gb/in2

四、技術爭議深度剖析:HBM3帶寬之謎

4.1 官方標準解讀

JEDEC JESD238標準明確定義:

帶寬 = 6.4Gbps × 1024位寬 × 16通道 ÷ 8 = 819GB/s

核心技術創新點:

- 偽通道技術:16物理通道虛擬為32邏輯通道

- 低擺幅信號:0.4V信號電壓降低37%功耗

4.2 3994GB/s數據溯源

該數值實際源自多堆棧應用場景:

- 4顆HBM3總帶寬:819GB/s × 4 = 3276GB/s

- 6顆HBM3總帶寬:819GB/s × 6 = 4914GB/s

實為AI加速卡(如NVIDIA H100)的系統級帶寬,非單芯片規格

五、實戰性能基準測試

5.1 移動平臺專項測試

GSM Arena 2025旗艦手機實測:

| 測試場景 | LPDDR5延遲 | 功耗效率 | 較LPDDR4提升 |

|---|---|---|---|

| 《原神》4K渲染 | 18ns | 5.2mW/GB | 幀率+22% |

| DaVinci 4K導出 | 21ns | 7.8mW/GB | 耗時-33% |

| 5G視頻通話 | 9ns | 1.2mW/GB | 續航+30% |

技術支撐:三星LPDDR5X采用Bank Group分區技術,后臺任務功耗降低61%

5.2 數據中心性能標桿

AnandTech 2025服務器測試:

- Redis緩存服務:

- DDR5延遲:72ns @ 3600MT/s

- HBM3延遲:48ns @ 6400MT/s

- 能效拐點分析:

def calc_energy_breakpoint():ddr5_eff = 0.45 * load_factor # DDR5能耗模型hbm3_eff = 0.12 * load_factor + 0.2 # HBM3基礎功耗return solve(ddr5_eff = hbm3_eff) # 負載>65%時HBM3更優

六、未來演進與技術預測

6.1 2025-2028技術路線

- DDR6:12.8Gbps PAM4信號,帶寬突破102GB/s(JEDEC草案)

- LPDDR6:228GB/s帶寬,VDDQ降至0.7V

- HBM4:2048位寬,12Hi堆疊,帶寬達1.5TB/s(HBM聯盟白皮書)

6.2 顛覆性技術突破

- 光互連內存:硅光引擎實現5Tb/s片間傳輸

- 存算一體架構:ReRAM單元內計算使AI推理能效提升1000倍

- 低溫DRAM:-196℃液氮環境密度提升8倍,延遲降至9ns

行業警示:HBM3良品率僅55%,導致價格溢價達300%,2026年3D鍵合技術有望改善

結論:技術選型決策樹

通過本文技術解析可見,2025年RAM技術已形成?"性能鐵三角"?:HBM3攻克帶寬瓶頸、LPDDR5重塑能效邊界、非易失性存儲突破物理極限。在實際架構設計中,需結合場景需求精細化配置,例如AI訓練采用?"2:1比例HBM3+DDR5"混合架構,可平衡帶寬需求與成本約束。

)

與賽題)

備份容量估算)

》免費中文翻譯 (第0章) --- Introduction)

---通信版(發送數據 、發送文件、數據轉換、清空發送區、打開/關閉文件),附源碼)

——從原理到實戰,涵蓋 LeetCode 與考研 408 例題)