一、Pod對象

1. 資源共享實現機制

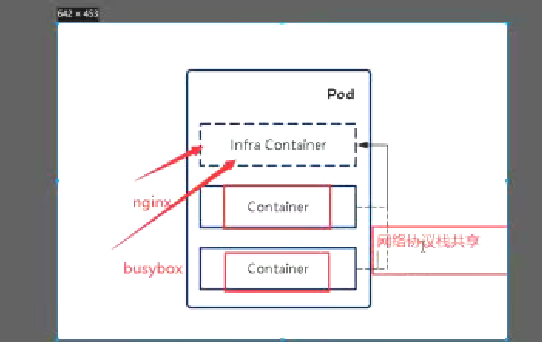

1)共享網絡

- 基本概念

- 實現方式:通過將業務容器網絡加入到負責網絡的容器(infra container)實現網絡共享

- 核心特點:共享網絡協議棧(包括TCP/IP、MAC地址、端口等),打破網絡命名空間隔離

- 典型示例:Nginx主容器與busybox邊車容器共享infra container網絡,可通過localhost互相訪問

- 實現機制

- 基礎鏡像:使用pause:3.4.1鏡像創建infra container

- 容器關系:所有業務容器(如Nginx、busybox)都會關聯到同一個infra container

- 隱藏特性:在k8s層面不可見,需通過節點docker ps命令查看

- 實踐驗證

- 驗證方法:

- 通過docker ps | grep pod-web查看實際運行的三個容器(含隱藏的infra container)

- infra container命名規則:k8s_POD_<pod名稱>_<命名空間>_<ID>

- 鏡像特征:

- 體積僅幾MB大小

- 運行簡單程序保持容器不退出

- 所有Pod都會自動創建對應的infra container

- 驗證方法:

- 關鍵要點

- 識別特征:鏡像名稱為registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.4.1

- 核心作用:專門負責維護Pod的網絡棧

- 部署特點:每個Pod對應一個獨立的infra container實例

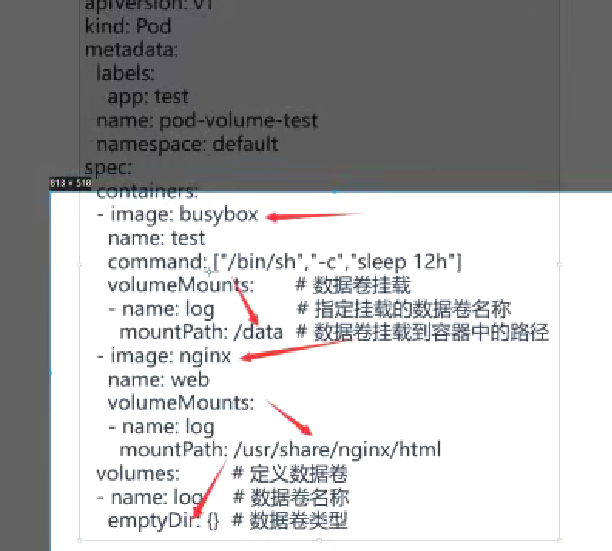

2)共享存儲

- Pod共享網絡與存儲示例

- 共享網絡機制

- 實現方式:將業務容器網絡加入到"負責網絡的容器"中實現網絡共享

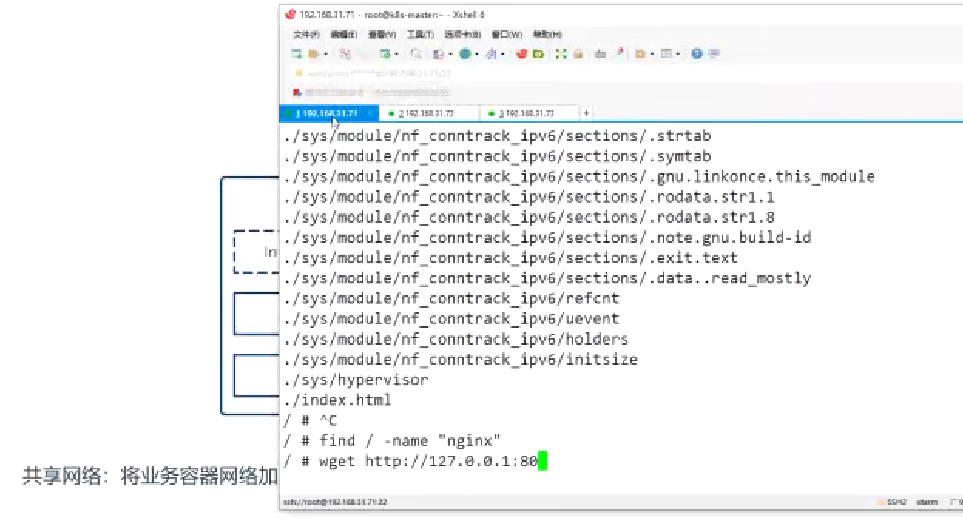

- 訪問驗證:通過127.0.0.1可以訪問另一個容器,證明網絡命名空間已共享

- 典型應用:nginx+php架構中,php可以通過127.0.0.1:9000被nginx訪問

- 共享存儲機制

- 數據卷類型:使用emptyDir實現容器間共享存儲

- 掛載配置:

- 主容器nginx掛載到/usr/share/nginx/html

- 邊車容器busybox掛載到/data

- 驗證方法:在邊車容器/data目錄創建文件,主容器能立即讀取

- 配置示例解析

- 容器順序:容器定義順序不影響角色,完全由業務功能決定

- volumeMounts:通過相同名稱的volume實現目錄共享

- emptyDir特性:臨時存儲空間,Pod刪除后數據丟失

- 實際操作演示

- 驗證步驟:

- 在busybox容器的/data目錄創建index.html

- 通過wget 127.0.0.1驗證nginx能訪問該文件

- 在nginx容器修改文件內容,busybox容器同步可見

- 應用場景:日志采集場景中,主容器寫日志到共享目錄,邊車容器負責日志收集

- 驗證步驟:

- 常見問題解答

- 網絡隔離:默認每個容器有獨立網絡命名空間,共享網絡打破這種隔離

- 多端口暴露:一個Pod可以暴露多個端口,通過Service配置多個targetPort

- 權限問題:共享目錄的讀寫權限由掛載配置決定,不受容器角色限制

- 與Docker區別:原理類似Docker的volume共享,但由K8s統一管理

- 共享網絡機制

2. 管理命令

1)Pod創建

- YAML方式:通過kubectl apply -f pod.yaml命令創建Pod,其中YAML文件需包含apiVersion、kind、metadata和spec等必要字段

- 命令行方式:使用kubectl run nginx --image=nginx直接創建運行nginx鏡像的Pod

2)Pod查看

- 列表查看:kubectl get pods命令可列出當前所有Pod的基本信息

- 詳情查看:kubectl describe pod <Pod名稱>可查看指定Pod的詳細配置和狀態信息

3)日志管理

- 基礎日志:kubectl logs <Pod名稱>查看Pod的標準輸出日志

- 容器指定:添加-c CONTAINER參數可查看多容器Pod中特定容器的日志

- 實時跟蹤:使用-f參數可以實時跟蹤日志輸出(類似tail -f功能)

4)容器交互

- 終端接入:kubectl exec <Pod名稱> [-c CONTAINER] -- bash命令可進入Pod容器的bash終端

- 多容器選擇:對于多容器Pod,需要通過-c參數指定要進入的容器名稱

5)Pod刪除

- 刪除操作:使用kubectl delete pod <Pod名稱>命令可刪除指定的Pod資源

- 注意事項:刪除后Kubernetes可能會根據控制器配置自動重建Pod

二、知識小結

知識點 | 核心內容 | 考試重點/易混淆點 | 難度系數 |

Pod網絡共享機制 | 通過infra container實現網絡協議棧共享(TCP/IP/MAC/端口等),打破網絡命名空間隔離 | 共享原理:所有容器加入同一個infra container網絡 | ??? |

Pod數據卷共享 | 使用emptyDir卷實現多容器目錄共享(如Nginx日志目錄與邊車容器采集目錄) | 驗證方法:在邊車容器修改文件后主容器可實時讀取 | ?? |

邊車容器(Sidecar)模式 | 主容器(如Nginx)與輔助容器(如日志采集器)通過共享網絡/存儲協同工作 | 典型場景:Nginx+PHP分離部署時通過127.0.0.1:9000通信 | ???? |

infra container | 每個Pod隱藏的基礎容器,使用k8s.gcr.io/pause鏡像維護共享網絡 | 關鍵特征:鏡像體積小(僅幾MB),保持常駐不退出 | ?? |

Service多端口暴露 | 一個Pod內多個容器端口可通過Service同時暴露(如Nginx 80和輔助服務8080) | 配置要點:在YAML中定義多個targetPort | ??? |

網絡驗證方法 | 在邊車容器通過127.0.0.1訪問主容器服務(如wget 127.0.0.1:80) | 易錯點:誤認為需配置獨立IP | ?? |

![[Element]修改el-pagination背景色](http://pic.xiahunao.cn/[Element]修改el-pagination背景色)

和`SysVinit ` 筆記250718)

)