在分布式系統設計領域,六邊形架構(Hexagonal Architecture,又稱端口與適配器模式)作為一種以領域為中心的架構模式,通過明確分離核心業務邏輯與外部交互,有效提升系統的可測試性、可擴展性與可維護性。本文從核心概念、實現原理、應用場景及面試高頻問題四個維度,結合Spring生態實踐,系統解析六邊形架構的設計思想與最佳實踐。

一、六邊形架構的核心概念與設計原則

1.1 架構模型與核心組件

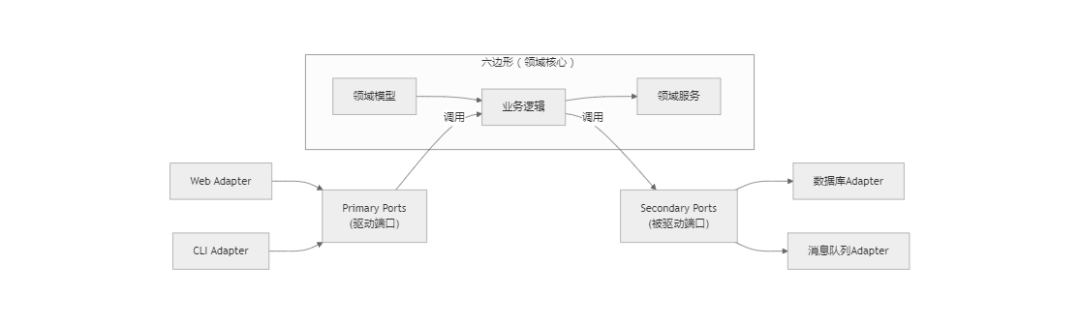

六邊形架構的核心是將系統劃分為領域核心與外部邊界兩大部分,通過**端口(Ports)和適配器(Adapters)**實現交互:

- 領域核心:包含領域模型、業務邏輯和領域服務,不依賴任何外部組件;

- 端口:定義外部與核心交互的接口(如

UserRepository、NotificationService); - 適配器:實現端口接口,連接具體外部系統(如數據庫、消息隊列、Web API)。

1.2 設計原則

- 依賴倒置:領域核心不依賴外部組件,外部組件依賴領域定義的端口;

- 雙向適配:通過適配器將外部輸入(如HTTP請求)轉換為領域模型可理解的格式,反之亦然;

- 可測試性優先:領域核心可獨立測試,無需依賴外部資源(如數據庫、Web服務)。

二、端口與適配器的實現機制

2.1 端口分類與實現

1. 驅動端口(Primary Ports)

- 作用:由外部調用,觸發領域核心的業務邏輯;

- 實現形式:Java接口,通常定義在領域層;

- 示例:

// 領域層定義的驅動端口 public interface UserService { User registerUser(String username, String email); void deleteUser(Long userId); }

2. 被驅動端口(Secondary Ports)

- 作用:由領域核心調用,訪問外部資源;

- 實現形式:Java接口,通常定義在領域層;

- 示例:

// 領域層定義的被驅動端口 public interface UserRepository { User save(User user); Optional<User> findById(Long id); List<User> findAll(); }

2.2 適配器分類與實現

1. 主適配器(Primary Adapters)

- 作用:接收外部請求,調用驅動端口;

- 實現示例(Spring MVC):

@RestController public class UserController { private final UserService userService; // 注入領域服務(實現驅動端口) public UserController(UserService userService) { this.userService = userService; } @PostMapping("/users") public ResponseEntity<UserDto> registerUser(@RequestBody UserRegistrationDto dto) { User user = userService.registerUser(dto.getUsername(), dto.getEmail()); return ResponseEntity.ok(UserDto.fromDomain(user)); } }

2. 次適配器(Secondary Adapters)

- 作用:實現被驅動端口,連接外部資源;

- 實現示例(Spring Data JPA):

@Repository public class JpaUserRepository implements UserRepository { private final SpringDataUserRepository jpaRepository; public JpaUserRepository(SpringDataUserRepository jpaRepository) { this.jpaRepository = jpaRepository; } @Override public User save(User user) { UserEntity entity = UserEntity.fromDomain(user); return jpaRepository.save(entity).toDomain(); } // 其他方法實現... }

三、六邊形架構與Spring生態的集成實踐

3.1 項目結構設計

src/main/java/com/example/hexagonal/

├── domain/ # 領域核心

│ ├── model/ # 領域模型

│ ├── ports/ # 端口定義

│ │ ├── in/ # 驅動端口

│ │ └── out/ # 被驅動端口

│ └── service/ # 領域服務(實現驅動端口)

├── adapters/ # 適配器層

│ ├── inbound/ # 主適配器(如REST API)

│ └── outbound/ # 次適配器(如數據庫、MQ)

└── config/ # 配置與依賴注入

3.2 依賴注入配置(Spring Boot)

@Configuration

public class ApplicationConfig { @Bean public UserService userService(UserRepository userRepository) { return new UserServiceImpl(userRepository); // 領域服務實現驅動端口 } @Bean public UserRepository userRepository(SpringDataUserRepository jpaRepository) { return new JpaUserRepository(jpaRepository); // JPA適配器實現被驅動端口 }

}

四、六邊形架構的優勢與適用場景

4.1 核心優勢

| 維度 | 優勢描述 |

|---|---|

| 可測試性 | 領域核心可獨立測試,無需依賴外部資源(如使用內存實現的Repository進行單元測試) |

| 技術中立 | 支持多種技術棧無縫切換(如從MySQL切換到MongoDB只需替換次適配器) |

| 擴展性 | 易于添加新的交互方式(如新增WebSocket接口,只需添加新的主適配器) |

| 維護性 | 業務邏輯與技術實現分離,降低代碼腐化風險(如數據庫結構變更不影響領域模型) |

4.2 適用場景

- 業務邏輯復雜的系統:如電商訂單系統、金融交易系統,需保持領域模型的純潔性;

- 多渠道接入系統:需同時支持Web、移動應用、第三方API等多種接入方式;

- 需技術快速迭代的系統:如數據庫從關系型切換到NoSQL,或新增消息隊列集成。

五、與其他架構模式的對比(去重要點)

| 架構模式 | 核心區別 | 互補性 |

|---|---|---|

| 分層架構 | 分層架構按職責垂直劃分(如表現層→業務層→數據層),存在嚴格的單向依賴;六邊形架構以領域為中心,強調雙向適配 | 六邊形架構的領域核心可作為分層架構的業務邏輯層,適配器可作為表現層與數據層 |

| 微服務架構 | 微服務按業務域水平拆分,關注服務的獨立部署;六邊形架構關注單個服務內部的結構設計 | 每個微服務內部可采用六邊形架構,提升服務的可維護性與可測試性 |

| DDD領域驅動設計 | 六邊形架構是DDD的一種技術實現方式,DDD更關注領域建模(如聚合根、值對象) | 六邊形架構為DDD提供了清晰的技術架構模板,支持領域模型與技術實現的分離 |

六、面試高頻問題深度解析

6.1 基礎概念類問題

Q:六邊形架構與MVC模式的本質區別是什么?

A:

| 維度 | 六邊形架構 | MVC模式 |

|---|---|---|

| 依賴方向 | 外部依賴領域(依賴倒置) | 領域依賴視圖與控制器(單向依賴) |

| 核心關注點 | 領域邏輯與技術實現分離 | 視圖與數據的展示邏輯分離 |

| 可測試性 | 高(領域可獨立測試) | 中(需模擬視圖或控制器) |

| 適用場景 | 復雜業務邏輯系統 | 簡單CRUD系統 |

Q:六邊形架構中“端口”與“適配器”的關系是什么?

A:

- 端口:定義交互契約(Java接口),屬于領域核心;

- 適配器:實現端口接口,連接具體技術(如數據庫、Web框架);

- 關系:一個端口可由多個適配器實現(如

UserRepository端口可同時有JPA適配器和內存適配器),支持在測試環境與生產環境使用不同實現。

6.2 設計實踐類問題

Q:如何在六邊形架構中處理外部事件(如消息隊列消費)?

A:

- 在領域層定義被驅動端口(如

OrderEventListener):public interface OrderEventListener { void handleOrderCreated(OrderCreatedEvent event); } - 在領域服務中注入該端口并調用:

@Service public class OrderProcessingService { private final OrderEventListener eventListener; public void processOrder(Order order) { // 處理訂單邏輯 eventListener.handleOrderCreated(new OrderCreatedEvent(order.getId())); } } - 在適配器層實現該端口(如RabbitMQ適配器):

@Component public class RabbitOrderEventListener implements OrderEventListener { @Override public void handleOrderCreated(OrderCreatedEvent event) { // 發送消息到RabbitMQ } }

Q:六邊形架構是否適合小型項目?為什么?

A:

- 適合場景:若項目需考慮未來擴展性(如可能新增API類型、更換數據庫),或業務邏輯較復雜,六邊形架構可提前規避技術債;

- 不適合場景:簡單CRUD系統(如管理后臺),使用六邊形架構可能增加不必要的復雜度;

- 最佳實踐:小型項目可采用簡化版六邊形架構(如合并部分適配器),保留核心設計思想。

總結:六邊形架構的設計精髓

六邊形架構的核心價值在于以領域為中心,通過端口與適配器實現技術中立,其設計關鍵在于:

- 明確劃分領域核心與外部邊界,保持領域模型的純潔性;

- 通過接口(端口)隔離變化,支持多種技術實現的無縫切換;

- 優先保證領域邏輯的可測試性,降低對外部資源的依賴。

在面試中,需重點闡述六邊形架構在分布式環境下的適配策略(如微服務內部架構設計)、端口與適配器的實現機制,結合Spring生態實踐(如依賴注入、REST API開發)展現對架構模式的深度理解,避免與分層架構等混淆,突出其“雙向適配”與“領域核心獨立”的特征。

--計數排序,排序算法復雜度對比和穩定性分析)

)

)

:繪圖)

)

![[GESP202309 四級] 2023年9月GESP C++四級上機題題解,附帶講解視頻!](http://pic.xiahunao.cn/[GESP202309 四級] 2023年9月GESP C++四級上機題題解,附帶講解視頻!)