在醫療影像設備的智能化升級中,通信協議的兼容性常成為工程師的“痛點”。例如,某醫院的移動式X射線機采用CAN協議控制機械臂,而主控系統基于EtherCAT架構。兩者協議差異導致數據延遲高達5ms,影像定位精度下降,甚至影響診斷效率。這一問題并非個例——傳統設備與新型網絡的融合需求,正在加速推動協議轉換技術的落地。

技術挑戰:從“雞同鴨講”到“無縫對接”

CAN協議以穩定性和抗干擾能力著稱,適合短距離、低速場景;而EtherCAT憑借微秒級響應和高速同步,成為醫療設備實時控制的首選。但兩者的通信機制差異顯著:CAN依賴主從輪詢,EtherCAT采用全雙工以太網,直接對接需解決數據幀格式、時序同步等問題。若強行通過軟件模擬,易引發丟包或延遲,設備性能大打折扣。

案例:如何“翻譯”兩種協議?

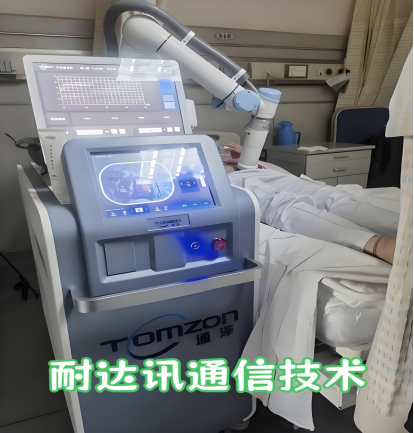

以某便攜式超聲設備為例,其核心部件(如探頭驅動模塊)采用CAN協議,而圖像處理單元通過EtherCAT與中央控制系統通信。工程師部署了耐達訊通信技術CAN轉EtherCAT網關后,通過以下步驟實現連接:

硬件連接:將網關的CAN接口接入驅動模塊,EtherCAT接口接入主控PLC;

參數配置:在TwinCAT中設置EtherCAT從站參數,網關自動將CAN數據包(如0x180幀)映射為EtherCAT PDO對象;

同步優化:調整網關的波特率(如CAN側500kbps,EtherCAT側100Mbps),并啟用DC同步功能,將延遲壓縮至0.5ms以內。

最終,設備實現了探頭運動指令與圖像采集的實時聯動,定位精度提升30%,同時保留了原有CAN設備的投資價值。

總結:技術賦能醫療智能化

耐達訊通信技術CAN轉EtherCAT網關的價值,不僅在于解決協議壁壘,更在于為醫療設備的模塊化設計和跨平臺集成提供可能。通過硬件級協議轉換,工程師可兼顧傳統設備的可靠性與新型網絡的高效性,為影像設備的遠程協同、AI輔助診斷等場景奠定基礎。在醫療數字化浪潮中,這類“橋梁”技術正成為推動行業進化的關鍵力量。

)